“接班人”就位:传承科学之火,点燃世界之光

2021-08-23

青年科研人的担当呼应着老一辈科学家的寄望。走过筚路蓝缕的岁月,中国科学“人才库”早已兴建,并展现出前所未有的“扩列”之势。这是一个国家、一个民族追赶世界科学潮流的必然结果,也是一群以科技兴国为己任的爱国者和实干家戮力同心、奋勇争先的必然结果。

白蕊:要做就做世界级难题

2020年3月12日,白蕊本应该在巴黎,站在灯光聚集的舞台上,接受“世界最具潜力女科学家奖”。因为新冠疫情,这一行程取消了,她像过去几年经历的每一天一样,泡在实验室里昼夜忙碌。

白蕊是第3位获得“世界最具潜力女科学家奖”的中国女科学家。“能得到认可,并且有机会把我们的成果展示出来,就已经很好了,能不能去领奖并不重要。”这个出生于1992年的年轻姑娘这样说。

让白蕊获奖的主要成就,是她在清华大学读博士期间的课题:利用结构生物学的手段探究RNA剪接的分子机理。在生命科学领域,有关“RNA剪接”的研究极具价值:如果人类能真正掌握剪接体工作的机理,就有希望通过纠正和调控错误的剪接,治愈当下某些医学上的绝症。

人类抵达这一目标的路途还很遥远,但白蕊和同伴们已踏出坚实的一步。她所在的团队做出了剪接体完成一次剪接的循环模型,并发表在《科学》杂志上。1993年诺贝尔生理学或医学奖得主菲利普·夏普激动地说,原以为自己有生之年看不到这样的结构。

白蕊多次强调,取得成就是整个团队的功劳,特别是她的导师,结构生物学家施一公,带给她“敢于挑战世界级课题的视野和胆魄”。但加入团队半年后,她就成为骨干成员,肩负重要实验项目,这在人才济济的施一公团队中也并不多见。

世界级课题的背后是世界级竞争。全球有3—4个研究剪接体的顶级实验室,大家在同一条赛道上比拼,只要稍有松懈,就会被超过。

2017年5月的一个晚上,已是团队骨干成员的白蕊像平时一样在实验室提取剪接体,师姐却突然找到她:“我们被对手抢发了!”

在生物学领域,被竞争对手抢发,就意味着之前所做的努力几乎都前功尽弃了,研究成果至少失去一大半的价值。

读了竞争对手的文章,白蕊更失落了。对方做出的结构分辨率虽然没他们团队高,但那些重大发现都在文章中呈现了。更让她难以接受的是,自己所在团队其实早在2016年8月就拿到了实验结果,但当时她觉得做得还不够好,想再优化一下,就耽搁了下来。

难过、懊恼、生气……白蕊至今忘不了那个彻夜难眠的夜晚。但她很快从挫折中走了出来,“作为这个课题的主导者,我能做的就是担起责任,继续攻关。”

在被抢发的3个月后,白蕊就在另一个课题上有了突破,她捕捉到了当时世界上最复杂的一个剪接体状态。

后来,白蕊以第一作者的身份发表了这个研究成果,这也是她所在的实验室第一次捕获并解析一个全新的剪接体状态。论文审稿人更是将该结构评价为“史上最重要、最振奋人心的剪接体结构之一”。

文章发表后在相关领域内引起轰动,国外的同行纷纷来询问细节。白蕊才知道,这一次,她抢发了竞争对手。

黄永安:奇思妙想带来不竭动力

从柔性显示到机器人电子皮肤、穿戴式健康医疗设备等,他的研究正在一步步将曾经的“科幻”变成现实……

作为华中科技大学数字制造装备与技术国家重点实验室副主任、柔性电子研究中心副主任,80后科学家黄永安获得过不少荣誉:国家杰出青年科学基金、“科学探索奖”、日内瓦国际发明展特别金奖等。

约10年前,30岁的黄永安首次带着他的研究课题“柔性电子电流体喷印制造”亮相科学论坛。“你的研究非常前沿,也非常具有前景,一定要排除万难,坚持到底。”会后,一名专家的热情鼓励,让他坚定了科研决心。

2013年,黄永安所在的华中科技大学机械科学与工程学院、数字制造装备与技术国家重点实验室开始持续投入,建成独具特色的柔性电子制造实验室。由此,他在柔性电子制造方向上一路创新,不断突破。

时间回溯到2007年,黄永安刚获得博士学位,并进入华中科技大学任教。一次偶然的机会,他在《科学》杂志上看到一篇论文介绍了可拉伸的硅,并说这在将来有望用于可拉伸的柔性电子。“我突然有种‘怦然心动的感觉,并决定为之奋斗。”黄永安说。

但随着柔性电子研究越来越热门,黄永安开始思考,自己要做别人没做过的研究,他想到了飞行器。“飞行器对稳定性要求很高,所以上天前必须进行风洞试验。”他分析道,“如果给飞行器蒙上电子皮肤,它可以直接‘感知环境中的温度、压力、流速,以及自身的振动、健康状态等,并将相应数据实时上传到计算机进行后续分析,这样一次试验就能测出所需数据,不仅大大节约了试验时间和成本,而且能测量得更加精确。”

这项研究最终得到了国家自然科学基金重点项目“大面积柔性电子曲面共形制造及智能蒙皮应用”的资助。

人无我有,人有我精,是黄永安做研究的标准。如今,全世界科学家都在探索应用柔性电子技术。“国产装备要崛起,除了在老赛道上激烈竞争,还需要开道超车,力争跑在前面!”黄永安说,研制一台全新装备,从基础理论到产品设计、关键技术,再到做出原理样机、工程样机,差不多需要10年时间,而后能否顺利市场化还是未知数。所以,科学家必须瞄准前沿,远早于市場需求开始新技术的研究。

经过在柔性电子技术领域的10多年探索,黄永安团队取得了理论与应用双丰收。

所热爱的攻关方向,心中的奇思妙想,给了黄永安在科研路上前行的不竭动力。

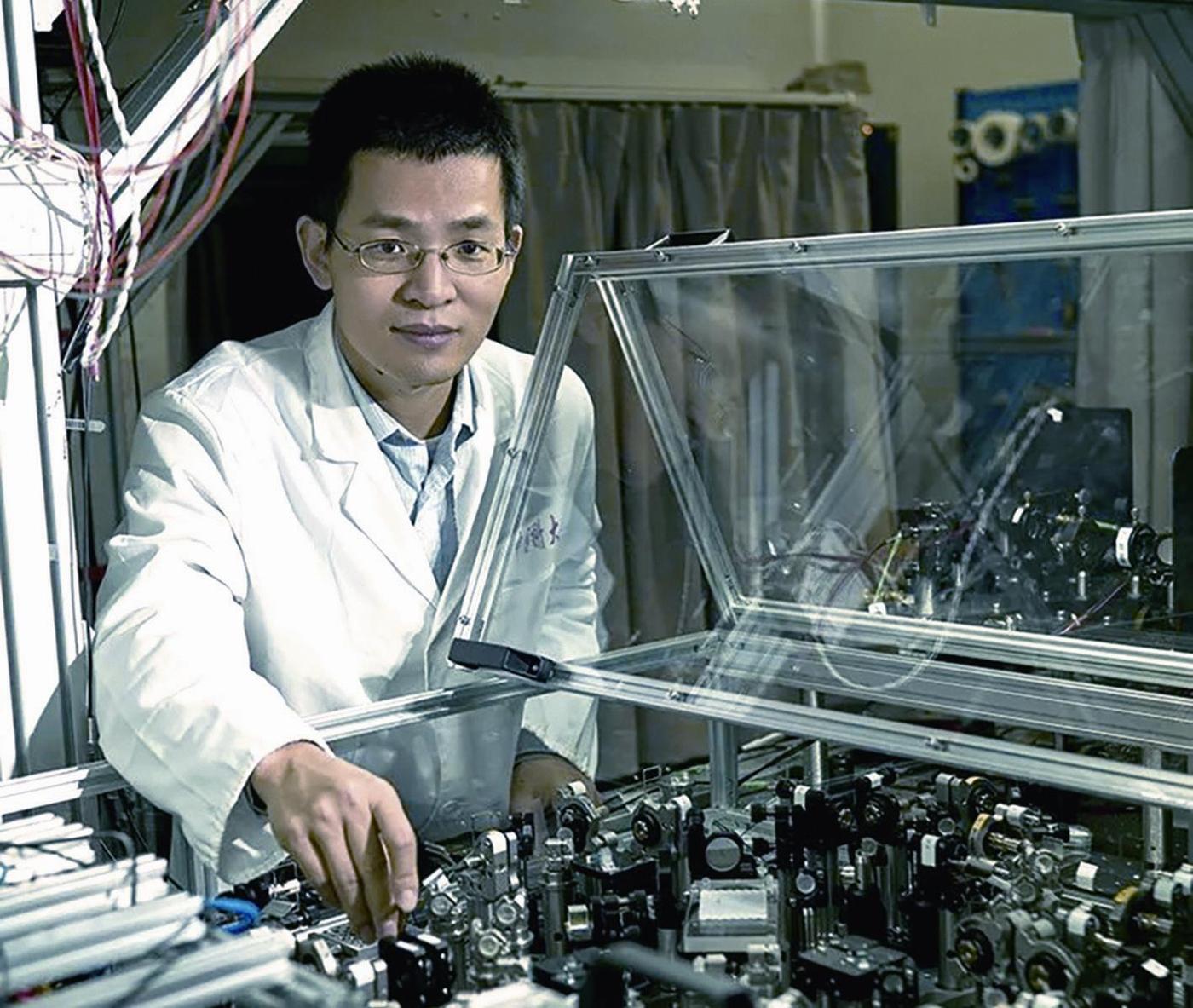

陆朝阳:被一封批评信成就的科学家

2020年年底,我国量子计算原型机“九章”问世。在国际学术界,这被认为是量子计算里程碑式的成就。

中国科学技术大学教授陆朝阳就是“九章”量子计算原型机研制团队的成员。留着平头、戴着眼镜,脸庞瘦削的陆朝阳走在校园里,有时会被人误以为是在读研究生。实际上,现年39岁的他,已经是国际量子科学领域里走在最前沿的年轻人之一。

陆朝阳与量子科学结缘于1998年。那年寒假,中国科学院院士潘建伟受邀回高中母校做科普講座。他对神奇量子世界的描绘,给热爱物理的少年陆朝阳带来了极大震撼。

2005年是陆朝阳研究的起点。在中国科学技术大学,他加入了潘建伟的团队。还是硕士新生时,陆朝阳就接到一项高难度任务重建光学实验平台,并把平台升级到具备操纵六光子纠缠的能力。实现这个目标,既要造出亮度和纯度都非常高的纠缠光源,还要发展新的判据证明六光子纯纠缠。

然而,折腾了大半年,实验还没达到最理想的状态。陆朝阳打起了退堂鼓,给潘建伟写邮件:“做新判据好难,要不我们还是用老方法演示六光子纠缠吧。”很快,他收到一封措辞严厉的回信,批评他的轻言放弃。看了回信,陆朝阳重新收拾心情,那一年,他放弃所有假期,一直泡在实验室里。

2007年年底,25岁的陆朝阳作为第一作者发表了两个重要成果:六光子纠缠和量子分解算法。这两个成果后来分别入选了该年度的“中国十大科技进展新闻”和“中国高校十大科技进展”。

“现在看来,这些工作都比较简单。”陆朝阳说,“可它们让我体验了什么是科研从未知开始摸索,发现问题并攻克它。”更重要的是,在老师的引导下,他确信:不要做“短平快”的事情,要做“努力跳起来才够得着的科研”,并坚持做到极致。

出国深造归来,陆朝阳选择回到中科大。回国不到10年的时间里,他不断做出极具影响力的成果。能构建出“九章”,就得益于他和团队在用光学方法实现量子计算这条路线上的长期耕耘。

基础科研不是自娱自乐,需要在世界舞台上获得认可,陆朝阳获得了国际上一系列重量级奖项。2019年他捧回了国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)光学领域青年科学家奖。2020年2月,他被授予美国光学学会颁发的阿道夫隆奖章,这是该奖章设立80余年来,中国科学家在本土的研究工作首次获奖。同年10月,他捧回美国物理学会量子计算奖,这是国际学术界唯一以量子计算命名的奖项。

刚做完“九章”工作,陆朝阳和团队就马不停蹄迎接下一个挑战。“量子技术的实用化是一场接力长跑。”陆朝阳认为,推动量子技术应用,国际合作和开放交流必不可少。由陆朝阳担任组委会主席的2020国际量子大会(线上),吸引了全世界100多个国家和地区的人员参会,进一步提升了我国在量子研究领域的国际影响力和话语权。

陈杲:自立的土壤长出“数学天才少年”

2021年2月,一篇名为《J方程和超临界厄米特-杨振宁-米尔斯方程的变形》的论文引来国际数学界的高度关注,美国科学院院士劳森等人第一时间就对其进行引用。

这篇论文的作者正是中国科学技术大学几何与物理研究中心的特任教授年仅26岁的陈杲。

陈杲在稳定的条件下,解出了由唐纳森和陈秀雄提出的J方程,同时解出了丘成桐等人提出的超临界厄米特-杨振宁-米尔斯方程的变形。这是国外长期攻克不下的一道难题,陈杲经过大胆的推论取证完成了这项艰巨挑战。

对于所取得的巨大研究成果,陈杲本人持有非常谦和的态度。当他人说到陈杲的研究成果是在“量子力学”和“相对论”之间成功建立起了一座桥梁,陈杲回应:“不敢这么说,应该说原来已经有桥梁了,我只不过新加了一座而已。”

陈杲的优秀离不开父母的教育和引导。尤其是他的爸爸陈钱林,有着自己独到的教育方法。陈杲在幼年时期,就表现出了“数字敏感”,比如他总喜欢重复念叨书本页码、车牌号、门牌号还有电话号码等。父亲陈钱林发现这些后,开始有意识培养陈杲数学方面的兴趣。

陈钱林会开发许多益智游戏,帮助儿子锻炼、发展数学思维。但对陈杲影响更大的教育,是父亲坚持的“自立教育”:自律生活、自主学习和自立人格,引导孩子做最好的自己。

陈钱林通过生活中出现的一些问题,让孩子自行制定相应的家规,然后严格遵守。在学习方面,陈钱林表示,孩子在家都是自学,在完成了规定的功课之后,自己拓展学习,等爱上自学后,就不觉得学习负担重了,因为已经有了一套自己的高效学习办法。除此之外,在遇到问题时,他总会让孩子自行决定解决办法。

陈杲上小学没多久就开始跳级。跳级后的陈杲,起初成绩并不算好,这让他特别不自信,开始怀疑自己的学习能力。但通过老师和家人对他不断的鼓励,并依靠在“自立教育”中锻炼出的品性,他逐渐重拾信心,学习劲头越来越足。

陈杲在初三时学完了高一课程,12岁的他以全国数学竞赛一等奖的成绩免试进入“百年名校”瑞安中学。此后,陈杲的生活进一步“火速前行”。

这时的陈杲,通过自学,早已熟读高三的数理化课本,并掌握了绝大部分知识。考试时,陈杲每次都在最早交卷子的那一批学生里,所以老师们会额外给他增设一些题目。

陈杲读高二时,报考了中国科学技术大学少年班,最终以超一本线84分的成绩顺利考入。2008年,14岁的陈杲进入中科大后,选择了自己最喜欢的数学专业。

后来,陈杲于2012年入学纽约州立大学石溪分校攻读博士学位,师从美国几何最高奖“维布伦奖”的获得者陈秀雄教授。其间,师生两人合作解决了霍金于1977年提出的“引力瞬子”问题。陈杲的一项项科研成就,得到了国际数学界极高的认可。

2020年,中国科学技术大学向他抛出了橄榄枝,希望他能回到母校工作。陈杲毅然放弃了海外高薪工作,转身回归母校,投入祖国的怀抱。