超临界CO2驱提高致密油藏采收率实验研究

2021-08-23邓家胜邓靖译RayRui姜哲人

周 翔,周 丹,邓家胜,邓靖译,Ray Rui,姜哲人

(1.西南石油大学,四川 成都 610500; 2.油气藏及地质开发工程国家重点实验室,四川 成都 610500; 3.中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000; 4.Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA 02139, USA; 5.中国石油长城钻探工程有限公司,辽宁 盘锦 124010)

0 引 言

中国原油和成品油对外依存度均突破70%,能源安全成为影响经济高速发展的关键因素之一,致密油的高效开发是中国能源安全的重要保障。油田试验及实验室研究表明:CO2与致密油易形成混相,多数致密油藏满足CO2超临界的压力和温度条件[1-2],能够最大限度提高致密油采收率[3-5],从而证实了CO2驱替是提高致密油采收率的重要开发方式[6-7]。前人对CO2提高致密油采收率的研究主要包括致密油与CO2系统属性研究[8-10]、CO2驱替影响因素研究[11]、CO2驱替致密油开发机理研究[12]和CO2注入相态对提高采收率的影响[13-14]等,但是对超临界CO2提高致密油采收率方面的研究较少。以玛湖地区代表油样及岩心为研究对象,开展超临界CO2萃取、长岩心驱替等实验研究,进一步探明超临界CO2驱替致密油机理、生产特征、操作参数优化等,为致密油藏注CO2高效开发提供理论基础。研究区岩性以中砾和小砾为主,储集空间以粒内溶孔和剩余粒间孔为主。油层孔隙度为9.31%,渗透率为0.98 mD。油藏中等偏强水敏,注水开发效果欠佳。地层水为CaCl2型,矿化度为20 500 mg/L。井区投产以来,实施衰竭式开发,经过3 a的开发,油藏压力急剧下降,为了保持地层能量,亟需转换开发方式进一步提高油藏采收率。

1 实验材料及方法

1.1 实验材料

目标区块位于玛湖地区,地层条件下原油黏度为0.481 mPa·s,密度为0.687 g/cm3,气油比为146.35 m3/m3;实验用水为地层水;复配地层溶解气为成都科源气体有限公司提供;CO2纯度为99.9%,为四川广汉劲力气体有限公司提供;高温高压PVT分析仪为加拿大DBR公司提供;气/液相色谱仪为美国Aglient公司提供;实验岩心为油藏真实岩心;长岩心驱替装置、最小混相压力测试装置为江苏华安公司提供。

1.2 实验方法

(1) 超临界CO2萃取轻质组分实验。CO2对致密油中轻质组分的萃取作用是注CO2提高致密油开发方式的重要机理之一[12]。在PVT腔中转入一定体积配制好的地层原油样品(地层条件为37 MPa、89 ℃),注入一定量的CO2,均匀混合,静置4 h后,缓慢放出气体,直到容器内压力降至37 MPa;采集产出气样和凝析油样品,利用气相色谱仪与油相色谱仪分析气相和油相组分。反复测试3次,完成CO2萃取轻质组分实验。

(2) 最小混相压力实验。将复配原油油样饱和到细管模型中,注入量为1.5倍孔隙体积。以0.10 cm3/min的注气速度,注CO2驱替1.2倍孔隙体积时停止实验。逐步提高注入压力,重复驱替实验至单次实验采收率达到95%左右。驱替过程中利用气相色谱仪分析采出气组分变化情况,并进行驱替产量分析。

(3) 超临界CO2驱替实验。按照布拉法则将岩心组合成长岩心模型(总长度为30 cm),并测量长岩心模型孔隙度、渗透率。 在油藏条件下饱和岩心,测量原始含油饱和度及束缚水饱和度。在油藏压力条件下,开展注气速度优选实验以及转注时机实验(油藏压力衰竭到不同压力后,开展驱替实验),研究驱替实验生产特征。

2 实验结果分析

2.1 CO2萃取轻质组分实验

与常温常压下CO2相比,超临界CO2能够得到更高的萃取效率[5]。在研究中,开展了3次萃取实验,注入CO2的物质的量比例依次为10%、20%及35%。CO2溶入原油萃取后,从排出的气体中分离出气相与少量的油相,分别对气、油相进行组分分析,如图1、2 所示。

图1 CO2萃取后气相组分摩尔分数Fig.1 The molar fractions of gas phase components after CO2 extraction

从实验结果可以看出,萃取后分离出来的气相中,以C1为主,C2—C6含量较少。主要由于原始井流体中C1含量较高(39%),其他气相组分含量较低。随着萃取次数的增加,从原油中萃取出来的轻质组分含量逐渐降低,CO2含量逐渐升高。这是由于经过前期萃取后,原油中剩余的能够被萃取的轻质组分含量降低,后续萃取过程中,萃取出来的气相组分含量下降。对于液相组分而言,萃取分离出来的油相组分主要集中在C6—C17,C18及更高含碳量组分含量大幅降低,证明了CO2气体对致密油的萃取作用主要集中在轻质组分。随着萃取次数的增加,萃取液中轻质组分含量逐渐降低,C20+组分含量逐渐上升。

图2 CO2萃取后液相组分摩尔分数Fig.2 The molar fractions of liquid phase components after CO2 extraction

2.2 最小混相压力实验

利用实验测定法对复配原油注CO2最小混相压力进行测试,注入量为1.2倍孔隙体积,实验结果如图3所示。由图3可知,CO2的采收率与驱替压力呈正相关关系。利用直线回归法[15],将采收率增加规律分为2个阶段。阶段一,注入的CO2与原油呈非混相状态。注入压力不高于32.10 MPa时,随着压力增长,CO2对原油中轻质组分的萃取作用增强,驱替采收率迅速上升。阶段二,注入的CO2与原油呈混相状态。当驱替压力不低于35.00 MPa时,通过观察窗观察到原油与CO2混合流体呈现混相状态特征。气-液间界面张力消失,混合流体在油藏中渗流阻力达到最低,采收率进一步得到提高。由于原油中的轻质组分逐步被CO2萃取,致使阶段二趋势线斜率减小。结合最小混相压力(MMP)测定标准[16],确定油藏条件下的地层原油与CO2的最小混相压力为34.18 MPa。

图3 致密油CO2最小混相压力测试Fig.3 The test for minimum miscibility pressure of CO2 in tight oil reservoirs

2.3 超临界CO2长岩心驱替实验

该文通过对5组致密油超临界CO2长岩心驱替实验进行研究,综合分析了不同注气方式、操作参数对开发效果的影响(表1)。由表1可知:超临界CO2驱替开发方式在致密油开发过程中能取得很好的开发效果,最高采收率达到74.03%;气体突破点、生产压差随注气速度的增加而增大;采收率与CO2转注压力正相关;实验室注气速度优化为0.10 cm3/min。

表1 致密油超临界CO2长岩心驱替实验结果统计Table 1 The statistics of experiment results of long core displacement with supercritical CO2 in tight oil reservoirs

2.3.1 长岩心驱替实验生产特征

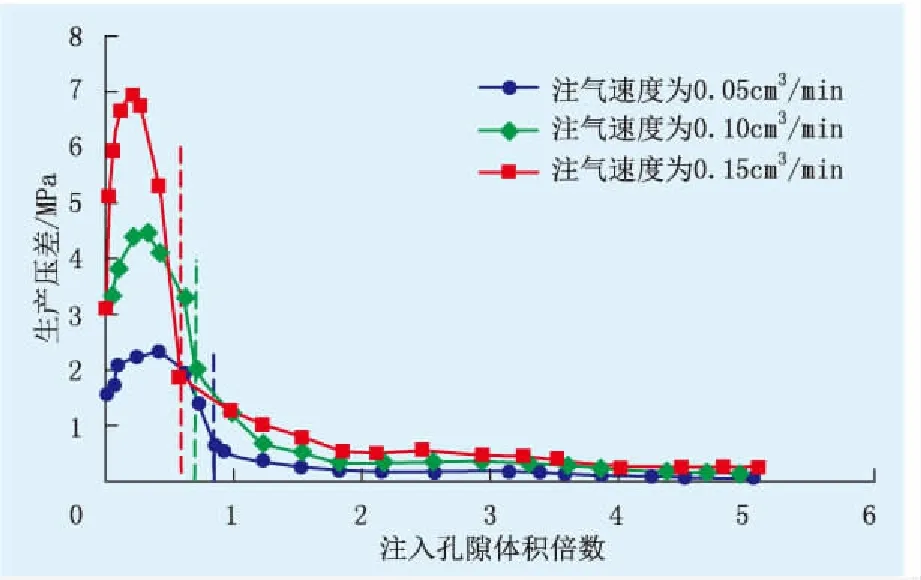

以实验二为例,分析超临界CO2长岩心驱替实验生产特征。随着CO2的持续注入,一部分注入的CO2气体与原油接触,通过传质作用溶入到原油中,使原油体积膨胀、黏度降低;未溶入原油中的CO2保持了地层压力,增强了驱替能量,提高了致密油采收率[5]。CO2突破前, CO2气体增加了岩心压力,使生产压差不断上升(图4)。在高驱替能量作用下,采收率迅速上升(图5)。

当注气量达0.70倍孔隙体积时,CO2开始突破。岩心中形成气窜通道,生产压差迅速降至低于1.00 MPa,如图4所示。产油速度迅速降低,突破前的原油产量占总产量的贡献率达到70%以上。突破后采收率上升趋势明显下降,采收率随着注气量的增加而缓慢增加,如图5所示。主要由于CO2突破前,提高采收率机理主要包括溶解气驱、CO2萃取、体积膨胀等;CO2突破后,由于气窜通道的形成,提高采收率机理以CO2萃取为主,因而产油速度迅速降低。

图4 不同注气速度条件下注超临界CO2长岩心驱替生产压差变化曲线Fig.4 The variation curve of production pressure difference of long core displacement with supercritical CO2 injection at different rates

图5 不同注气速度条件下注超临界CO2长岩心驱替采收率曲线Fig.5 The recovery efficiency curve of long core displacement with supercritical CO2 injection at different rates

2.3.2 注气速度优选

为了研究不同注气速度对提高目标油藏采收率的影响并优化注气速度,开展了不同注气速度、油藏压力条件下的超临界CO2长岩心驱替实验(实验一、二、三)。

由图4可知,随着注入速度的增大,CO2突破点减小,驱替压差增大,但变化趋势基本相同:突破前变化大,突破后变化逐渐减小。最大生产压差随着注入速度的增加而增加,由2.33 MPa升至6.97 MPa。这是由于注入气体的速度越高,相同时间内油藏压力越高,使得生产压差越高。由图5可知,随CO2注入速度的增加,驱油效率由69.91%增至74.03%,而后降至64.58%,突破时的注入孔隙体积倍数由0.58升至0.85,这是由于低注气速度条件下,波及效率随驱替速度的增大而增加;高注气速度条件下,岩心中难以形成稳定的气驱前缘,气体在驱替过程中指进现象严重,易发生气窜,导致采收率呈下降趋势。

综合对比不同注气速度条件下的长岩心驱替生产特征可知:①当注入速度为0.10 cm3/min时,得到了最好的开发效果。②当注入速度小于0.10 cm3/min时,在注入孔隙体积倍数相同的情况下,注入速度越大,采收率越高。这是由于注入速度增大时,注入压力逐渐增大,致密油中CO2溶解量增大,使得致密油体积膨胀、油黏度降低,进而采收率增加。③当注入速度大于0.10 cm3/min时,CO2未突破前,致密油的采收率较大;CO2突破后,采收率逐渐低于注入速度为0.10 cm3/min时的采收率。这是由于随着注气体积的增加,原始裂缝中气体窜流逐渐起主要作用,注入速度越大,窜流越严重,采收率随之降低。因此,注入速度0.10 cm3/min为研究区块长岩心实验最优化注入速度。

2.3.3 注气时机优选

目标区块开发时间较短,目前仍利用地层天然能量采用衰竭方式开发。压力衰竭较快,根据现场生产数据,单井年产量递减率最高达到70%。为了稳定产量,对目标油藏计划实施超临界CO2驱替开发。在衰竭开发方式的基础上,优化注CO2提高致密油采收率注气时机。将岩心压力从目前油藏压力分别衰竭到25.00 MPa(实验四)与31.00 MPa(实验五),而后以优化的注气速度(0.10 cm3/min)实施CO2驱替(图6)。由图6可以看出,在衰竭开采阶段,随着岩心压力的降低,在溶解气驱作用下,采收率随岩心压力下降而上升。当压力衰竭到31.00 MPa时,采收率达到5.22%;压力衰竭到25.00 MPa时,采收率达到7.62%。

图6 不同衰竭压力条件下衰竭采收率变化曲线Fig.6 The variation curve of recovery efficiency under different depletion pressures

当岩心压力衰竭至设计压力时,开展超临界CO2驱替实验研究(图7、8)。由图7、8可知,压力衰竭至31.00、25.00 MPa后实施驱替,驱替采收率分别为48.80%、30.25%;累计采收率分别达到54.02%、37.87%。采收率主要贡献为CO2驱替开发方式,衰竭开发得到的采收率贡献率较小。与油藏压力下CO2驱替开发效果相比,衰竭后实施CO2驱替的开发效果明显降低。主要因为驱替压力影响致密油采收率:①CO2萃取作用与注入压力呈正比例关系[15],随注入压力的提高,CO2萃取作用对采收率贡献增大。②CO2在原油中的溶解度随注入压力的增大而增大,在高注入压力下,溶入原油中的CO2量较大,使原油膨胀、降黏、溶解气驱等提高采收率机理更为显著。因此,CO2驱替最优转注时机为当前油藏压力。

图7 衰竭开发后长岩心驱替采收率变化曲线Fig.7 The variation curve of recovery efficiency of long core displacement after natural depletion

对比不同注气压力条件下长岩心驱替生产特征(图9)。由图9可知,CO2突破点随注入压力的增加而提高,主要是由于随着注入压力的提高,岩心中流体的压缩体积在一定程度上得到了提高,从而使能注入岩心的气体体积增大。最大生产压差随注入压力的降低而减小,最大生产压差由4.44 MPa降至1.91 MPa。衰竭开发后实施驱替,岩心压力降低,所需的CO2驱替能量降低,进而生产压差减小。

图8 衰竭开发后长岩心驱替采收率对比Fig.8 The comparison of recovery efficiency of long core displacement after natural depletion

图9 衰竭开发后长岩心驱替生产特征对比Fig.9 The comparison of production characteristics of long core displacement after natural depletion

3 结 论

(1) 超临界CO2气体萃取致密油轻质组分效率更高,随着萃取次数的增加,原油中轻质组分摩尔含量逐渐降低,致密油重质组分含量随之增加,萃取效率随着萃取次数逐渐降低。

(2) 通过细管实验,利用直线回归法及最小混相压力测定标准,确定研究区块原油与CO2最小混相压力为34.18 MPa,为现场注CO2提高致密油采收率的压力设定提供理论依据。

(3) 根据长岩心驱替实验采收率最优原则,设计不同的注气速度,优化长岩心驱替实验的注气速度为0.10 cm3/min。

(4) 依据油田开发现状,在现有衰竭开发的基础上,利用长岩心实验特征优化CO2转注时机为当前油藏压力,指导油田现场实施CO2驱替开发。