论客籍作者对巴渝历史文化的贡献①——基于《巴渝文献总目》的研究

2021-08-19傅晓岚,袁佳红

傅 晓 岚,袁 佳 红

(重庆图书馆,重庆 400037)

巴是一个具有复杂内涵的概念,它既是中华民族早期先民的一个族群,也是一个诸侯国的名称,又是一个地域政权的名称,如巴郡、巴县。“巴渝”的称谓也由来甚早,西汉司马相如的《上林赋》中,即有“巴渝宋蔡,淮南于遮”的表述,桓宽的《盐铁论·刺权篇》也有“鸣鼓巴渝,交作于堂下”的说法。西晋郭璞曾为《上林赋》作注,指认“巴西阆中有渝水,獠人居其上,皆刚勇好舞,汉高祖募取以平三秦,后使乐府习之,因名巴渝舞也”。从前后《汉书》至新旧《唐书》,以及《三巴记》《华阳国志》等典籍中,都能见到“巴渝乐”“巴渝舞”的记载。据之不难判定,“巴渝”是一个地域历史概念,它泛指的是先秦巴国、秦汉巴郡辖境所及,中有渝水贯注的广大区域。“在汉朝建立时,帝国在西方以陇西、广汉和蜀诸郡为界。边界——如果可能确定这样一条线的话——此后急转向东,把巴郡、武陵郡和长沙国包括在内。”“随着秦帝国的崩溃,新的汉朝政府循着滇国的东部边界(包括巴郡和蜀郡)建立自己的疆域。”[1]实际上成为中国版图的一部分,巴渝文化作为中华文化的重要组成部分,具有3 000多年的历史,其精华源远流长,并在不同历史时期孕育出独特的文化,特别是抗战文化在全国举足轻重,在华夏文化中有着特殊的地位。

一

将“巴蜀”和“文化”两个概念和合为一,标举出“巴蜀文化”这一概念,最早见于20世纪40年代初。《说文月刊》1941年10月在上海,1942年8月在重庆,先后发表了卫聚贤的《巴蜀文化》一文,第一次明确揭示了巴蜀文化的基本内涵。此后,学界对巴蜀文化的创新探究逐步深化、丰富和拓展,并由“巴蜀文化”向“巴蜀文明”“巴渝文化”两个方向发展。1989年11月,重庆博物馆编辑、重庆出版社出版第一辑《巴渝文化》,正式提出了“巴渝文化”的概念。1993年秋,重庆召开“首届全国巴渝文化学术研讨会”,使得“巴渝文化”这一地域历史文化概念的提出获得全国学界的广泛认同。到第四辑《巴渝文化》出版面世时,全国学界已对巴渝文化概念及其基本内涵取得共识,认为巴渝文化是指以今重庆为中心,辐射川东、鄂西、湘西这一广大地区内,从夏商以来的物质文化和精神文化的总和。

改革开放以来,关于“巴渝文化”各个方面的研究,已经有了长足的发展(2)截止到2020年9月,《中国知网》收录“巴渝文化”论文,大约有200来篇。。其中,刘术在《近十年巴文化研究进展及展望》[2]中特别指出,巴文化作为传统文化的重要一支得到更广泛的社会关注,研究成果显著,出版和发表了大量的研究著作和论文,相关学术会议频繁举行。巴文化考古发掘不断推进,新的考古成果为学术研究带来新的内容,学界在出土器物、巴文化起源及流变、巴人习俗、巴文化与其他文化交流融合、巴文化应用研究等方面进行了新的开拓。但是,没有专门对客籍作者对巴渝历史文化贡献方面的论述。蓝锡麟在《巴渝文库·总序》详细论述了巴渝文化的形成、流变。蓝先生指出:“用系统论的观点考察种属,自古及今,巴蜀文化都是与荆楚文化、吴越文化同一层级的长江流域的一大地域历史文化,巴渝文化则是巴蜀文化的一个重要分支。”[3]3但是,“巴渝文化之于巴蜀文化具有某些异质性,更加不可避免。既有同质性,又有异质性,就构成了巴渝文化的特质性。以此为根基,在尊重巴蜀文化对巴渝文化的统摄地位的前提下,将巴渝文化切分出来重新观照,合情合理,势在必然”[3]3。

二

2017年,历经6年,三易其稿的《巴渝文献总目》得以问世。《巴渝文献总目》以1911年为界限,分为古代卷和民国卷两部分。共收录著作文献7 212种,单篇文献29 458篇。其中包括古代著作文献1 707种、单篇文献8 989条,民国著作文献5 505种7 660条、民国单篇文献20 469条。

蓝锡麟作为长期研究巴渝文化的重要专家,他认为“一方面,文化的发展与经济、政治的发展并不一定同步,通常呈现出相对滞后性和相对稳定性,而在特定的社会异动中又有可能凸显超前。另一方面,不管处于哪种状态下,文化都对经济、政治等具有能动性的反作用,特别是反映优秀传统或先进理念的价值观念和行为准则,对整个社会多维度的,广域的渗透影响十分巨大。除此而外,任何文化强势区域的产生和延续,决然都离不开文化贤良和学术精英的引领开拓。这一切,在巴渝文化的演进流程中都有长足的映现,而巴渝文献正是巴渝文化行进路线图的历史风貌长卷”[3]5。

从《巴渝文献总目》著作类来看,各个时期的著作分布情况为:先秦到汉代7条,三国到魏晋南北朝17条,隋唐五代十国13条,宋元135条,明代203条,清代1 332条,民国7 660条。从《巴渝文献总目》单篇来看,各时期的文献数据分别为:先秦到汉64条,三国魏晋南北朝77条,隋唐五代十国867条,宋元1 237条,明代1 215条,清代5 529条,民国单篇文献20 469条。可见,无论是从巴渝文献的数量来看,还是从作者时代来看,巴渝文化都是从隋唐宋以后,才开始真正出现从量上的发展,直到清代,最后到民国,到达一个巅峰状态。

西南被华夏称为蛮的人群,分为许许多多的族群,其中最主要的有武陵蛮、巴郡南郡蛮以及板楯蛮。他们聚居在山间村落中,以种植、狩猎为生。

汉末时,迁移其民,设置郡县,推行中国式的礼仪教化,设学校推广经学,以及创造、提供华夏的历史记忆,让当地人能找到华夏祖源。这些民族政策有效地使当地上层阶级“中国化”[4]。西汉时庐江舒县人文翁官拜蜀郡郡守,“文翁化蜀”的记载,是一个有力的证明。

在巴文化刚刚融入中原文明之际,西晋后期出现的“五胡乱华”,混战与屠杀延续了近五百年,中国古代在秦汉人民创造的灿烂文明被摧残殆尽。但是,汉末移民,极大地改变了巴渝地区的民族状况,司马迁笔下的“西南夷”,到了隋唐,已经消失殆尽,取而代之的,基本上是汉人。唐代诗人王维有一首《晓行巴峡》:

际晓投巴峡,馀春忆帝京。晴江一女浣,朝日众鸡鸣。水国舟中市,山桥树杪行。登高万井出,眺迥二流明。人作殊方语,莺为故国声。赖多山水趣,稍解别离情。

其中,“人作殊方语”,可以知道,当时的巴人应该已经是汉人,但其语言,尤其是语音,与中原大有区别。

经过一百多年,在刘禹锡笔下,中原文化的影响,已经深入巴渝的穷乡僻壤。刘禹锡《竹枝词》其九:

山上层层桃李花,云间烟火是人家。银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲。

这里,“银钏金钗”是妇女的首饰,借代妇女。虽然没有具体描写,但大体可以想象,此时的巴地妇女,与中原汉族并无太大差异。

而刘禹锡最出名《竹枝词》:

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴还有晴。

这里,巴人的乡音,已经不再是王维的“殊方语”,而是优美动听的歌声了。

概括而言,起自先秦,结于魏晋南北朝时期。这一时期上半段系上古巴国、两汉巴郡的存在时期,因而正是巴渝文化的初始时期;后小半段则为三国蜀汉以降,多族群的十几个纷争政权先后交替分治时期,“3世纪和4世纪的混乱对北方产生了社会和经济的深远而持久的后果,大批人逃亡(特别从西北),希望在四川、淮河和长江流域等比较安定的地区避难和寻求新生活”。“南方的大家族大都是从北方逃难来的,自以为与北人的气质迥然不同,鄙视北人,认为他们粗鲁、土气,是半野蛮人。它们称自己是汉文化的标准的继承者,并发展了一种特别典雅的文体、自己的哲学和佛学学派以及自己的温文尔雅的社会习俗。”[5]自隋唐、五代、两宋,其中的前三百余年国家统一,带动了巴渝地区经济社会大发展,特别是科举、仕宦、游历诸多因素,促成了包括李白、“三苏”在内,尤其是杜甫、白居易、刘禹锡、黄庭坚、陆游、范成大等文学巨擘寓迹巴渝,直接催生出两大文化硕果。一是形成了以“夔州诗”为品牌的诗歌,彪炳汗青,进入了唐宋两代中华诗歌顶级殿堂。二是发掘出了巴渝本土始于齐梁的民歌“竹枝词”,创造性转化为文人“竹枝词”。同时,宋代理学大师周敦颐、程颐先后流寓巴渝,也将经学、理学以及兴学施教之风传播到巴渝,直到明清,文学、理学的成就,彰显着巴渝文化与中原文化的融合,达到一个前所未有的高度。

从1912年民国成立开始,到1949年11月30日,重庆的思想、政治精英已经站在全川前列,尤其是抗战期间成为战时首都,文化得到了空前的大发展。抗战时期重庆文化是中国大后方抗战文化的高地。抗战时期,以上海、南京为主体,包括北平、天津、广州、浙江等沿海地区的大批国立、省立和私立大中学校和研究所开始大规模地向以重庆为重点的内地迁移,出现了中国历史上教育中心由东向西的大转移。随着重庆成为战时中国政治、经济、文化中心,重庆也就自然地成了全国的教育中心。在这种特定的历史条件下,重庆教育不但没有衰落,反而出现了空前繁荣的局面,各级各类学校都得到极大发展。大批重要的自然科学和社会科学的研究机构、全国性学术团体陆续迁往重庆,加上具有研究功能的高等院校,科技精英云集重庆,使得重庆科学技术呈现出具有国家水平、学科覆盖面广、理论研究与应用研究并重等显著特点,使重庆地区的科学研究能力空前壮大。在自然科学中,不少领域都取得了令人瞩目的成果。尤其以物理学、地质学、动物学、植物学、医药学、气象学等学科为显。社会科学成就更是斐然,尤其是哲学、政治学、经济学、历史学等领域,成就了一批享誉中外的学术大师,产生了一批影响深远、名垂青史的著作。文学艺术是抗战时期重庆文化领域的标杆,在中国的文艺史册中留下了辉煌的篇章。无论是诗歌还是小说,无论是报告文学还是杂文、散文,也无论是戏剧还是电影、音乐、舞蹈、美术,以及新闻出版、图书馆、博物馆及考古事业、体育,当时重庆所创造的繁荣与辉煌都是同时代其他区域难以企及的。

三

《巴渝文献总目》的收录原则,最终定为“巴渝人写”“在巴渝写”“写巴渝”三个大类。所谓的“巴渝人写”,指籍贯在巴渝地区(原则上巴渝古代地域,以秦汉时期的巴郡、晋《华阳国志》[6]所载“三巴”为限;民国地域则以重庆直辖后的行政区划为准),“在巴渝写”即指籍贯不在巴渝,但长期生活在巴渝地区。

以这两个原则为基础,《巴渝文献总目》收录了大量“巴渝人写”“在巴渝写”的文献目录。以下以《巴渝文献总目》古代卷著作与单篇和民国卷著作类为例,详细分析“巴渝人写”“在巴渝写”数量对比情况,以此来反观重庆地区作者情况。

《巴渝文献总目》共收录古代单篇文献8 989条,按内容划分为诗词歌赋类(6 432条)、人物传记类(203条)、碑刻文献类(1 279条)、序跋赠题类(254条)、历史地理类(38条),和杂记综合类(783条)6个大类。碑刻文献类由于太多作者不详或作者籍贯不详,不便于纳入分析。在此,我们选取了最具代表性的诗词歌赋、人物传记、序跋赠题、历史地理、杂记综合五类作为我们分析的样本。诗词歌赋类共有6 432条,其中巴渝作者627位,写有2 556条;外地作者835位,写有2 969条;作者不详575位,写有907条。人物传记类共计203条,巴渝作者40位,写有62条;外地作者50位,写有106条;作者不详或作者籍贯不详70位,写有73条。序跋赠题类254条,巴渝作者70位,写有116条;外地作者92人,写有111条;作者不详或作者籍贯不详的有25位,写有27条。历史地理类38条,全部是外地作者13位所写,巴渝本地人为0。杂记综合类783条,巴渝作者172位,写有292条;外地作者160位,写有257条;作者不详或作者籍贯不详的有225位,写有230条,此外,还有4条是政府发文。

对于作者不详或作者籍贯不详这两种情况,从初步的数据分析来看,这部分资料大部分都是选自地方志书,很多都是当地寂寂无名的作者,仅留下了作品被选入,姓名却无从考证。也有一些本身即是巴渝本地人,编辑志书的人在收集资料的过程中,就省略了籍贯,仅留下姓名。为慎重起见,本文在统计的时候,还是把这部分作者归入了不详。还有一些作者是在巴渝地区任职,有姓名有官职,但籍贯却没被记录下来,这部分也归入了不详。

从以上统计来看,客籍作者创作的作品占全部单篇文献的34.3%。除杂记综合类外,其他的四类,外地作者无论是人数,还是文章数量,都多于巴渝本地作者。特别是最具代表性的诗词歌赋和序跋题赠两类,几乎占了全部单篇文献的74.3%。

从《巴渝文献总目》著作类各个时期的作者情况来看,分别为:先秦到汉代7人,三国魏晋南北朝8人,隋唐五代十国9人,宋元57人,明代130人,清代792人,民国2 613人(机构)。

《巴渝文献总目》古代卷著作类共收录1 707种文献,除去作者不详的69种,共有953个作者。在这953人中,有118个生平不详。这118个生平不详的作者,一是来源于《四川丛书采访书目录》[7]有关重庆各区县的文献,其次是从各地县志中的艺文志辑录出的书目,再者就是各种家谱的编纂者。由此可见,所谓的生平不详,几乎都是重庆各区县的本地人士,只是不能确定其具体籍贯而已。剩余835个籍贯非常明确的作者,有559个是籍在巴渝(包括祖籍是巴渝地区,或者祖籍非巴渝地区,后出生在巴渝地区,并且改籍为巴渝),占总数的67%,276个是籍不在巴渝,只是迹在巴渝或“写巴渝的”,占总数的33%。276个“外籍”作者中,有152人是任职于当时重庆各地,担任知县、知州、知府、县令、巡抚、御史等官职,由他们牵头,组织人员编修了126种重庆各种地方志类型的书(不包括《四川总志》和《华阳国志》等)。

中国官方修史,由来已久,可以追溯到唐代。唐代的史馆、宋代的翰林学士院,都有修撰官,掌修国史。元朝仁宗延祐初年,山东历城人张起岩(1285-1349),字梦臣,参加元朝的首次科举考试,考中进士第一名(状元),特授集贤院修撰。此后,明、清两代科举制度,一直沿袭此制,凡是进士试一甲第一名(状元),即授翰林院修撰。虽然“修撰”大多时候只是一个虚衔,却也显示了朝廷对于史志编修的高度重视。

明朝的统治者对方志编修工作极为重视。洪武三年(1370),朱元璋“诏儒士魏俊民等类编天下州郡地理形势,降附颠末为书”[8]。明成祖即位后,永乐十六年(1418),诏修《天下郡县志书》,命户部尚书夏原吉,翰林学士杨荣、金幼孜总领其事,并“遣官编诣郡县,博采事迹及旧志书”[9]。

清朝也延续了重视修志的传统,康熙二十五年决定编纂《大清一统志》,广泛搜求历代旧志,同时多次诏编新志,各省府都要设立志局或志馆,由省府长官领衔主修,聘当地学士名流主纂。

可以说,每一个地方编纂的地方志,都是由当地的长官牵头,聘请地方上的重要名流,收集整理当地的疆界、区域、山川、河流、物产、户口、风俗、城郭、官署、街坊、闾巷、寺院、古冢、坟墓、艺文等资料,编纂成一部重要的地方百科全书。

如(乾隆)《巴县志》,就是由(清)王尔鉴修,(清)王世沿、(清)周开丰等纂。王尔鉴,河南卢氏人,乾隆十六年,从山东调到重庆,担任巴县知县。作为知县的王尔鉴,官阶虽然非常小,但他在业余闲暇时间喜欢舞文弄墨,征文考献,创修《巴县志》。但乾隆十八年(1753年),王尔鉴被罢免官职,直至乾隆二十年复任,他继续主持修纂,终于在乾隆二十五年修成《巴县志》。

而周开丰作为土生土长的巴县人,是康熙五十九年(1720)举人,曾担任福建龙岩州判,后与龙为霖、何元鼎等结诗社于东川,并主讲东川书院。王尔鉴担任巴县知县主持编修《巴县志》时,就聘请贡生王世沿代笔,巴县乡贤周开丰具体负责资料采集及校订。所以,在《巴县志》的编纂过程中,王尔鉴的身份是朝廷命官,代表的是官方,是志书编纂的主持者,故署名“王尔鉴修”;周开丰的身份是被聘请的方志大家,是志书编纂的具体执笔者,故署名“周开丰纂”。

其他的125种地方志,几乎都是和(乾隆)《巴县志》一样,由“迹在巴渝”的知县、县令、知府等代表官方主“修”,“籍在巴渝”的地方乡贤主纂。如:(嘉靖)《云阳县志》,由贵州威清卫(今属贵阳清镇县)人,明嘉靖十七年(1538)任云阳县知县的杨鸾修;云阳县(今重庆云阳县)人,明嘉靖七年(1528)举人秦觉纂。(乾隆)《江津县志》,由广东东安(今云浮县)人,清乾隆三十年(1765)江津知县曾受一修;江津高牙铺人王家驹纂。

除地方志外,另外还有58种书名为“蜀”或“四川”“川”“华阳”“巴蜀”的,如《蜀中边防记》《蜀藻幽胜录》《巴蜀耆旧传》《四川名胜记四卷》《华阳国志校勘记》等,这些书的章节中包含有巴的内容,这部分作者共有74人,“籍”和“迹”都不在巴渝,只是内容有关巴渝,属于“写巴渝”有完整章节的,也一并收录入《巴渝文献总目》。所以,外籍作者276人中,又分为担任重庆各地地方官的152人,撰写四川内容涉及重庆的74人。这74人中,主要是四川人,或在四川担任巡抚、学政、教谕、总兵等职务的官员。

从《巴渝文献总目》古代卷著作类的作者来分析,在1912年前,主要体现为本籍作者为主,客籍作者为辅的一个状况。而所谓的客籍作者,也主要是为官重庆或者四川,从而组织编纂地方文献的这样一个单一情况为主。但是,就影响而言,本籍作者却远远不如外籍作者,如蓝锡麟先生的《巴渝诗话》,就是一个有意义的代表性的证明[10]。开埠后以及民国年间著作类作者情况,与古代相比,更是有过之而无不及。

巴渝地区,直到重庆开埠前后,才出现了2个英国人和4个日本人:阿绮波德·约翰·立德乐、阿绮波德·立德、安东不二雄、山川早水、米内山庸夫、竹添进一郎。立德乐写巴渝的著作,分别为《中国漫游实记》《巴蜀旧影》《云南四川踏查记》《栈云峡雨日记二卷诗草一卷》和《经过扬子江三峡游记》《穿蓝色长袍的国度》。文献的存在,也反过来证明了英国和日本在重庆开埠这一重大事件上的捷足先登的事实。

1875年马嘉理事件发生后,在1876年的中英烟台谈判中,英国乘机提出开重庆为通商口岸,以此作为解决马嘉理事件的条件之一。对于这个十分露骨的侵略要求,清政府只能以“川江峡滩险阻,轮船万不能行”来搪塞。经过十余年准备后,1883年2月,在英国政府的支持下,英国冒险家立德乐与妻子搭轮船先到汉口,又从汉口乘木帆船溯江航行40天到达重庆,考察川江航道。在通过的每一处沿江暗礁险滩,立德乐都仔细观察、测量并做好记录,而后将所见所闻所做,写成《经过扬子江三峡游记》《峨眉山》等书,在西方引起轰动,立德乐也受到热捧,被称誉为“西部中国的英国开路先锋”。立德乐成功通航长江三峡到达重庆的事实,迫使清政府于1890年3月31日签订了《烟台条约续增专条》,正式确定重庆开埠。

1895年,立德乐自筹资金,在上海订造“利川号”轮船,出厂后首航上溯长江。1898年2月15日从宜昌上驶,历经险滩恶浪,于3月9日抵达重庆。

此后,立德乐夫妇在重庆建立洋行,并游历了中国多个省份。1901年,立德乐夫人在中国的游记作品《穿蓝色长袍的国度》也正式出版,此书的第十章阎王爷的府邸:丰都、第十一章传教士的穷日子、第十二章在重庆农村的生活、第十三章西南地区的排外暴动等,都写到了在重庆的见闻录。

日本自明治维新以后,逐渐走上向亚洲邻国进行侵略扩张的道路。1874年出兵侵略中国台湾,1875年武装入侵朝鲜,次年逼迫朝鲜签订《江华条约》,1879年并吞琉球,改为冲绳县,至19世纪80年代末期,以侵略中国和朝鲜为主要目标的大陆政策基本形成。与此同时,日本也派出大量人员以考察为名,深入中国腹地。来华的人中,有间谍、政治家、外交官、旅游者、僧侣、军人、浪人、学者、作者、工程师、商人、藏书家和机构(如满铁调查部、东亚同文书院、日清贸易研究所等)组织的人员等。

1875年,竹添进一郎随日本驻清公使森有礼常驻北京,他非常向往四川山水。1876年5月,竹添进一郎与同乡人津田君亮、翻译侯志信一起,扮作喇嘛,从北京出发,经西安,过秦岭,自汉中入蜀,又从剑阁、成都、重庆,乘船经长江三峡,到上海。竹添进一郎沿途逐日作记,并配以诗文,用汉语写成了《栈云峡雨日记二卷诗草一卷》。竹添进一郎在书中,除记录了汉中云栈景色和成都风物外,还浓墨重彩写下了三峡景象。

中日甲午战争后前后,进入四川、重庆的日本人逐年增加,如1906年日本重庆领事馆记载在四川的日本人就多达71人,其中以教习与商人为多,如安东不二雄1892年写成的《中国漫游实记》、山川早水1905年的《巴蜀旧影》等。

1910年7月,辛亥革命前夕,日本米内山庸夫在东亚同文书院第8期毕业后,即从上海出发赴云南,8月9日从昆明出发经茶马古道于9月6日抵达宜宾,9月29日从宜宾北上探访自流井,再赴峨眉、成都,10月9日从成都坐船顺岷江而下,11月返回上海。米内山庸夫一路徒步考察,拍摄了大量照片,并有写生绘图及调查日记,最后编成《云南四川踏查记》。

此后,日本人进入中国内地勘查的人数越来越多,直至抗日战争爆发前,达到了最高峰。从《巴渝文献总目》民国卷著作类统计,这个时期共有63个日本人或机构撰写了有关巴渝的文献。

进入民国以后,《巴渝文献总目》著作类作者明显增多,共计2 613人,其中集体或机构作者740个,外国作者176人,本地作者235人,其他作者(主要是迹在巴渝或写巴渝的,但不包括外国作者)1 561人。

随着重庆地位的逐渐上升,特别是抗战爆发后,国民政府迁都重庆,大量的政府机关、工矿企业、大中小学、研究机构等迁入重庆及周边地区,这些机构出版了特别多有关重庆的各类文献。如中央各军事学校毕业生调查处、中央警官学校、中国陆军军官学校、中国预防医学研究所、中华妇女福利社、中农所四川工作站、中华医学会、中华儿童教育社、中国经济学社等等。

客籍作者也由古代卷的276人主政重庆或四川的政府官员这一单一来源,增加到抗战时期的1 638人。这些人既有因政府机构迁入重庆而随同来到重庆工作的,也有随学校、工厂、研究单位等迁入重庆的,还有为躲避日本的侵略,逃难或投靠亲友来到重庆的,可以说他们来到重庆的原因多种多样。

这些人来到重庆后,不少人撰写了大量的著作文献。这些文献既有在重庆写的,也有写重庆的,这其中很多还是代表作。如老舍于1944年1月开始创作长篇小说《四世同堂》,在重庆写完了前两部《惶惑》和《偷生》,巴金1945年在重庆创作的《第四病室》,徐訏的《成人的童话》《春韭集》《从上海归来》,冯玉祥的《川南记游》《川西南记游》等。

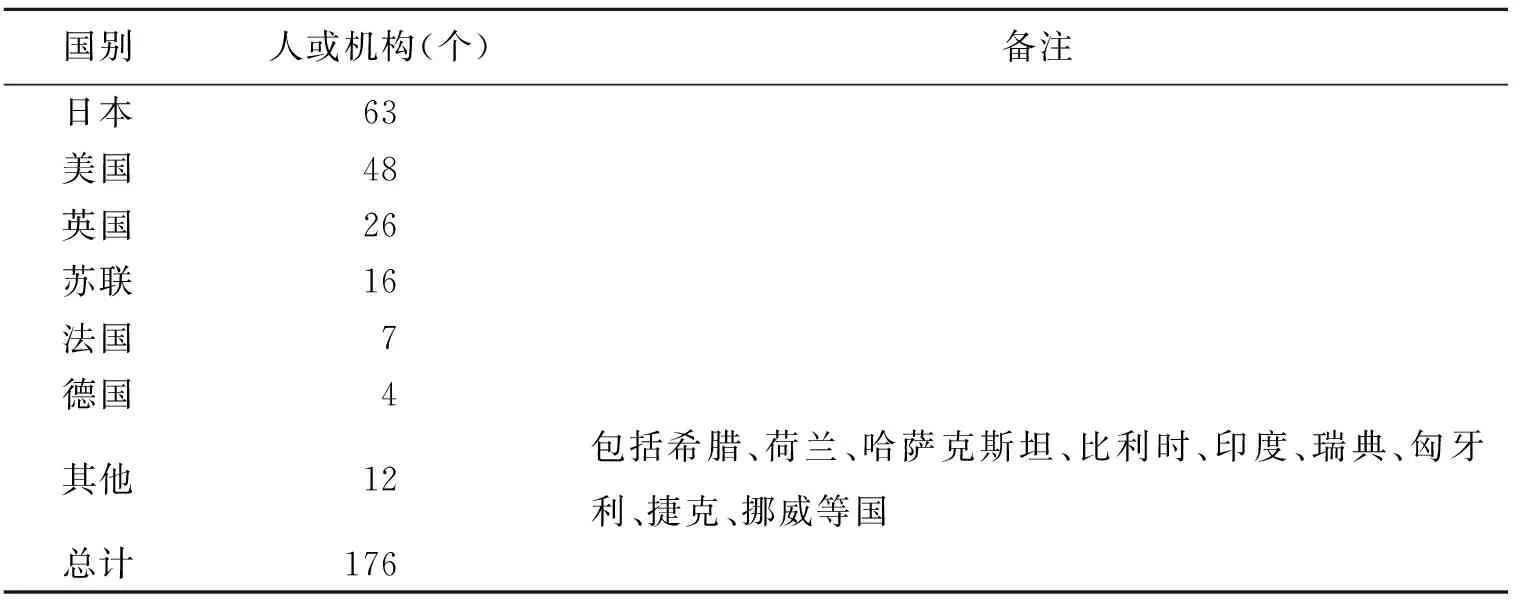

外国籍作者或机构,也由古代卷的4个,增加到176个,具体情况如下表:

表1 抗战时期外国籍作者或机构统计

抗战时期的重庆,是中国的战时首都,也是中国的政治、军事、经济、外交中心和世界反法西斯远东战场的指挥中心。到1943年底,在重庆设立大使、公使馆的国家有苏联、美国、英国、法国、波兰、比利时、荷兰、挪威、巴西、智利、古巴、捷克斯拉夫、葡萄牙、丹麦、秘鲁、瑞典、瑞士、墨西哥、芬兰等国,另设印度专员公署一处。重庆的对外事务增多,外交往来十分频繁。

除常规的外交人员外,各国记者、情报人员、军事顾问、科学家、旅行者等,络绎不绝来到重庆,如美国记者白修德、艾格尼丝·史沫特莱,英国现代生物化学家、科学技术史专家李约瑟,美国罗斯福总统特使威尔基,印度开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁等。他们在重庆期间,或短期访问,或长期生活,但都将自己的所见所闻写入了著作中。如威尔基的《天下一家》第八章“自由中国用什么抗战”,就详细记述了他在重庆的所见所闻。白修德的《来自中国的惊雷》,收录了“重庆——风云聚会的焦点”“人民拥护蒋介石吗?”“史迪威事件内幕”等有关重庆的章节。

而日本人对重庆的研究,也从最初的《栈云峡雨日记》《中国漫游实记》《巴蜀旧影》等游记类文献,因战争的需要,转变到以研究国民政府重庆政权为对手的文献,如《重庆政权的分析》《重慶の抗戦力》(重庆的抗战力量)、《断末魔の重慶》(垂死挣扎的重庆)、《我的重庆政权观》《重庆はいつ陥落するか》(重庆何时陷落)等。

从《巴渝文献总目》著作类整体来看(3)《巴渝文献总目》民国卷单篇类作者,情况基本相同。,从古至今,共计有3 665个作者(机构),其中重庆本地作者794人,客籍作者2 013人,其他籍贯不详的118人,集体或机构作者740个。通过文献数据不难看出,《巴渝文献总目》著作类文献,超过70%系客籍作者所创作。

四

从大禹治水开始,巴渝文化就是中国传统文化不可分割的一部分。武王伐商,巴渝文化得到中原文化的基本认同,开始融入中华文化;秦汉到隋唐,是中国由盛而衰、合而分、分而重合的过程,文化是由一个单一趋向多元,集中趋向于分散,分散之后又重新整合,这整合工作在隋唐时期,终于能逐渐完成。而巴渝地区,在唐宋时期,形成了独具特色的巴渝文化。但是,在元朝的残酷屠杀过程中,巴渝文化开始失去自己的特色,更主要的是,在明末清初30年战乱后,原有的巴渝人口,十不存一;巴渝地区文化遗存,十不存一。清康雍乾以后的巴渝文化,主要是随着湖北、湖南、江西、福建、广东等地大量的原住民的迁入(4)清朝初年,经过数十年动乱和杀戮,巴渝地区人口,统计数据表明,本地人口不超过7%。[11],带来他们原有的儒、道、佛三家融合的思想,严格说,与传统的巴渝历史文化,没有太大的联系。抗战期间,超过三分之二的“下江人”涌入战时首都重庆(5)1937年前,重庆市人口不足40万,到1944年,一度达到125万。,极大地改变了重庆本土的作者结构[12]。数不胜数的全国一流的文化贤良和学术精英汇聚到当时重庆和周边地区,毫无疑问,这是巴渝文化凸显鼎盛、最为辉煌的一个阶段,前无古人,后世也难以企及。客籍作者,在中原文化与巴蜀文化、巴渝文化冲突与融合中,起到了决定性的作用。巴渝文化的辉煌,是中原文化与巴蜀文化、巴渝文化上千年融合的结果。

实际上,客籍作者对巴渝历史文化的贡献远非其作品可以全部囊括。特别是抗战时期,在民族生死存亡的重要关头,无数的客籍作者汇聚重庆,与重庆人民一起,最终取得了抗日战争的最后胜利[13-15]。