我国终身职业教育与技能培训制度构建:一个嵌入性视角的分析

2021-08-17李政刘宁

李政 刘宁

摘 要 终身职业教育与技能培训制度的形成是一个社会建构的过程,它嵌入到了各种经济和非经济因素当中。因此,我国终身职业教育与技能培训制度的构建必须要分析其可能受到的主要内外部环境的影响。外部环境包括以政府为主体的制度环境、以企业为主体的产业发展环境、以个人为主体的就业与发展环境;内部环境主要指各类技能培训及其相互之间的关系。嵌入性视角下,我国终身职业教育与技能培训制度的构建需要实现三大嵌入:基于外部嵌入构建“五位一体”的终身职业教育与技能培训支撑制度群;基于内部嵌入设计“三段式”终身职业教育与技能培训实施制度群;基于层级嵌入形成“国家-地方”两级终身职业教育与技能培训制度体系。

关键词 终身职业教育与技能培训;制度;嵌入性;社会建构

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)13-0032-06

作者简介

李政(1990- ),男,华东师范大学职业教育与成人教育研究所、国家教材建设重点研究基地(职业教育教材建设和管理政策研究)副研究员,教育学博士,研究方向:职业教育课程与教学,职业教育基本理论(上海,200062);刘宁(1981- ),女,潍坊工程职业学院教务处副处长,教授,博士,研究方向:高等职业教育

基金项目

上海市教育委员会和上海市教育发展基金会“晨光计划”(20CG33),主持人:李政;上海市浦江人才计划(2020PJC033),主持人:李政;山东省教育科学“十三五”规划课题“课程改革背景下职业教育教材建设的应然走向与推进策略研究”(2020YB084),主持人:刘宁

职业技能的形成是一个持续的过程,且涉及到多元利益相关者间的博弈与协作。从职业技能形成的阶段性特点来看,我国已初步具备终身职业教育与技能培训制度建设的基础,如具有完备的学校职业教育运行制度体系、职业标准制定与更新机制等。但从职业技能形成过程的复杂性以及我国人力资本投资与回报机制的现状来看,现有的零散制度并不能解决终身职业教育与技能培训的三大基本问题——技能培训的阶段衔接、技能培训的系统质量监控以及技能培训的内外部激励问题。终身职业教育与技能培训制度建设的目的是为了形成一套以社会与个人需求为导向、以多元群体为服务对象,且能够与经济社会发展制度相契合的技能形成“制度群”,从而围绕“技能形成”实现高质量的制度供给。

一、制度的社会建构:终身职业教育与技能培训制度的嵌入性视角

终身职业教育与技能培训制度的构建涉及到三个基本问题:个体选择是否参与技能培训、企业是否投资技能培训、政府是否支持技能培训。对于个体而言,参与技能培训能为其带来人力资本的增值,这种增值能反映到其基本工资水平的变化、职务职称的变化,乃至社会地位的提升,所以行动者作为经济理性人是具有参与技能培训的行为动机的。但前提是这种技能培训所带来的收益能够得到市场的认可,且符合个体对技能培训所抱有的期待。对于企业而言,已有研究肯定了人力资本投资对企业绩效的显著正向作用[1],而且企业建立的正式培训制度也能够显著降低企业的离职率[2]。但是企业通过技能培训的方式投资人力资本存在诸多因素的限制,其中一个十分重要的限制在于人力资本投资对企业中、短期收益的影响。因为也有研究显示,在调查的所有企业中,有近50%的企业短期投资回报率、短期净收益现值和短期内部收益率均为负值或低于基准利率,处于亏损状态,这与企业规模、所属行业类别、发展阶段、人力资源特征等显著相关[3]。此外,国家出台的各类培训补贴政策也会影响企业的人力资本投资行为。所以企业投资技能培训需要综合考虑内外部各种因素。对于政府而言,技能培训可被视为一种以社会底层弱者利益为基准进行的社会制度安排,体现了罗尔斯的“公平的正义观”。它使得教育从“有教无类”的水平公平向“差别对待”的垂直公平转变[4]。这种技能培训在低技能就业群体、残疾人就业群体中能起到较好的“机会补偿”与“成本补偿”效果。通过对就业弱势群体的技能再提升,帮助其重新进入劳动力市场谋得工作,可以在一定程度上消除影响社会稳定的因素。政府支持技能培训的方式主要包括建立公共技能培训设施设备、建设技能培训师资队伍与培训资源、补贴企业和培训机构等市场主体的技能培训行动等。但是政府投资技能培训的力度、方式与范围也需要根据国家财政情况、就业制度、人力资源市场供需情况等进行决策,以确保对技能培训的投资能够对市场和社会起到正向作用。

可以看出,技能培训是教育行为,更是经济行为,兼具“公益性”和“市场性”,是典型的准公共产品[5]。所以,终身职业教育与技能培训制度的形成并非仅是一个低度社会化的“经济行为”,也不是一个过度社会化的“群体社会行为”,而是一个社会建构的过程,它嵌入到了各种经济和非经济因素当中。“制度的嵌入性”最早由卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)提出,并由马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)在《作为社会结构的经济制度:分析框架》一文中得到进一步阐述。他批判了新古典经济学和理性选择学派对“人总是理性选择”和“追求效率”的崇拜,认为理性选择和追求效率并不是决定最终行动的二个因素,因为人的行动必然还会受到诸如感情、共同认知等诸多因素的影响。同样,他也批判了“制度决定论”“文化决定论”中对当前制度功能的夸大,认为制度本身是可以演化的,个人行动、关系、社群、复杂网等在时间和空间层面不斷形塑着制度的内容和形式。所以,“制度的嵌入性”强调人的理性选择总是在各种约束中的选择,这种“嵌入性”的本质就是选择行为的制度约束[6]。

用嵌入性的视角审视终身职业教育与技能培训制度,则传达出这样一层意思:终身职业教育与技能培训制度同样嵌入于社会结构之中。而这一观点的确符合该制度产生与发展的实际情况。从古至今,技能形成的方式由基于观察、模仿与试误的“师徒制”,转变为基于“去情境化”的课堂学习与工作场所学习交替开展的模式;技能供给的主体也由过去的工匠阶层扩展到兼具职业性与专业性的教师群体;社会化大分工也使得不同群体对技能的类型与层次有着不同的需求,进而衍生出了基于公共化的技能供给模式与基于组织内部的特殊技能供给模式。导致这些变化的原因,根本上来自于工业革命带来的生产力的大发展与生产组织模式变迁带来的社会结构、经济制度、城市规模等的演进和多元化。而现当代社会对“终身学习”的呼吁,使得对“职业技能培训”的理解与实践又多了一个社会维度。其将技能培训的内涵与视野,从满足于个体谋生和企业逐利,扩展为促进个体生涯发展和社会持续进步。对“终身职业教育与技能培训”的强调,正是对人类共同的认知结构、产业结构、职业结构等社会结构变迁的回应。

“制度的社会建构”包含四个假设:制度的构建应嵌合于制度的行动者体系;制度的构建应嵌合于制度的社会子系统体系;制度的构建应嵌合于制度的环境体系;制度嵌合体系之间紧密相连[7]。基于这四个假设,终身职业教育与技能培训制度应满足以下四个前提:嵌合于技能培训相关的行动者体系(主要是培训者个体、企业与政府);与其他社会制度(主要包括就业制度、职称评聘制度、户口制度等)相匹配;嵌合于当下的经济环境、人力资源环境;内部各部分应相互衔接和匹配。制度的嵌入性是本研究的分析视角,我国终身职业教育与技能培训制度的构建,必须要综合分析制度存续的内外部环境,结合制度自身的特点和要解决的问题,最终实现制度应该达到的效果。

二、我国终身职业教育与技能培训制度构建的内外部环境分析

结合嵌入性视角的四个假设,我国终身职业教育与技能培训制度的构建需要深入分析与其存续相关的内外部环境,尤其是社会主义市场经济体制建立以来我国经济社会发展的大环境。外部环境总体包括三个部分:以政府为主体的制度环境、以企业为主体的产业发展环境、以个人为主体的就业与发展环境。内部环境是指职业教育与技能培训制度所需要包含的各类技能培训及其相互之间的关系。它们共同形塑了终身职业教育与技能培训的内容、形式与运行机制。

(一)外部环境

1.产业发展环境

以2008年金融危机作为分水岭,改革开放以来我国产业发展大致经历了两个阶段:一是要素驱动、规模扩张的粗放式增长阶段;二是创新驱动、价值链高移的产业中高端发展阶段[8]。经过十多年的努力,我国在消费品工业、装备制造业、战略新兴产业、现代服务业等领域已经取得了产业中高端发展的突破。如2015年制造业企业智能设备使用率已经由2013年的51%提高到59%[9],2017年,服务业中担负驱动新动能发展重任的信息传输、软件和信息技术服务业较2016年增长26%,GDP增速同比高出近20%[10]。在产业转型升级过程中,企业生产技术、生产组织方式、经营模式等不断发生变革,迫切需要从业人员的能力结构得到及时更新,以快速响应工作环境与市场环境的新需求。此外,国内市场的不断开放与全球市场的加速整合,进一步迫使国内企业寻求核心技术的突破,依托核心竞争力与特色资源实现差异化竞争,这也对企业员工队伍的创新能力提出更高要求。根据《全国企业创新调查年鉴2017》的数据,我国工业企业中实现创新的企业占全部企业的比重达到44.0%,建筑业和服务业分别有26.8%和27.7%的企业实现了创新。尽管创新比重较前几年有大幅提升,但规模以下企业的整体创新活跃度仍然较低,且创新人才、要素较为缺乏[11]。

综上,我国当前的产业发展态势,使得企业对不同类型和方式的、以技术技能积累和创新为重点的职业技能培训存在客观需求。这种需求源于全球化竞争与新技术涌现下企业谋求生存与发展的内驱力。但是我国产业发展水平和布局有着显著的地域区别,且中小微企业在创新资源的占有、创新风险承担能力等方面与规模企业有较大差距。同时企业存在因员工流失而导致的培训回报率低的情况,所以企业对于员工的技能培训有着不同的需求和重视程度。从这个角度来看,终身职业教育与技能培训的内容设计、实施形式等需要充分匹配能力成长的基本规律与区域企业发展的真实需求。

2.制度环境

政府通过制度建设优化资源配置,维护市场经济的运行秩序。作为准公共产品的职业教育与技能培训制度建设就属于政府职能的一部分。作为经济行为,职业技能培训与就业制度、职称评聘制度等紧密相关;作为教育行为,职业技能培训会受到不同时期教育制度的影响。

第一,就业制度。目前我国基本建立了以“劳动者自主择业、市场调节就业和政府促进就业”为主要特征的就业机制体制[12]。但有研究认为,我国城市就业市场包括三个等级:人才市场、技能市场和劳务市场[13]。大中专院校毕业生与专业人才集中于人才市场,有一定技术的人则在技能市场中谋求工作,而进城务工群体、残疾人群体等低技能劳动人员则集中于劳务市场中。尽管这三类就业市场中的从业人员都按照基本就业制度进入人力资源市场,但它们对技能培训需求的内容、层次与频率各不相同。所以职业教育与技能培训制度的设计既要充分考虑我国市场化就业的基本前提,同时还要针对不同类型就业市场的内在特点,进行有针对性的制度规划。

第二,职称评聘制度。职称反映了专业技术人才的品德、能力与业绩。我国现行的职称制度是一个包括专业技术职务聘任制、许可类职业资格、职业水平评价“三位一体”的框架结构[14],评聘面向包括非公单位和社会组织在内的各类用人单位。尽管技能培训所获得的职业资格无法直接转换为职称的晋升,但是它能够赋予个体职称晋升的人力资本,所以技能培训制度的设计应适当关照在职人员职称晋升的特点和需求。

第三,教育制度。我国已初步建立从中等职业教育至专业学位研究生教育的现代职业教育体系,拥有完备的学校职业教育运行模式,并依托职业院校建立了面向社会的实训设施与资源。各级各类职业院校和技工院校通过不同层次的职业教育为各行各业输送了大量技术技能人才,并与企业合作开展了不同层次和类型的在岗员工培训项目。所以,未来的终身职业教育与技能培训制度不僅要发挥职业院校在职业初始教育中的中坚作用,更要发挥其在关联性教育、功能性教育和知识系统化关联教育中的作用[15]。学校职业教育将通过产教融合面向行业企业,深度参与人力资源的全程开发,并作为政府和市场的纽带沟通人才的需求与供给。

3.就业与发展环境

自2018年正式发布城镇调查失业率数据以来,我国城镇调查失业率始终保持在5%左右。尽管这一数据低于全球平均水平,但由于我国人口基数大,失业人口规模仍然不可小觑。值得注意的是,人工智能及其相关领域的发展,加速了我国业已存在的“结构性失业”的风险,技术进步使得我国仍然大量存在的低技能劳动力面临较大的生存压力。而落后产能企业的加速淘汰,也迫切需要解决一大批职工的转岗工作。此外,尽管我国2020年减贫目标已全面完成,然而各地区不平衡、不充分发展的现状仍然存在。“大众创业、万众创新”的兴起,也对不同层次、群体和领域的创新创业培训提出了需求。这些都对职业教育与技能培训制度的顶层设计和过程实施产生了深远影响。职业教育与技能培训制度既要“兜底”,实现对贫困人口、弱势就业群体的照顾,同时也要“顶天”,实现对创新人才、高技能人才发展的持续支持。

(二)内部环境

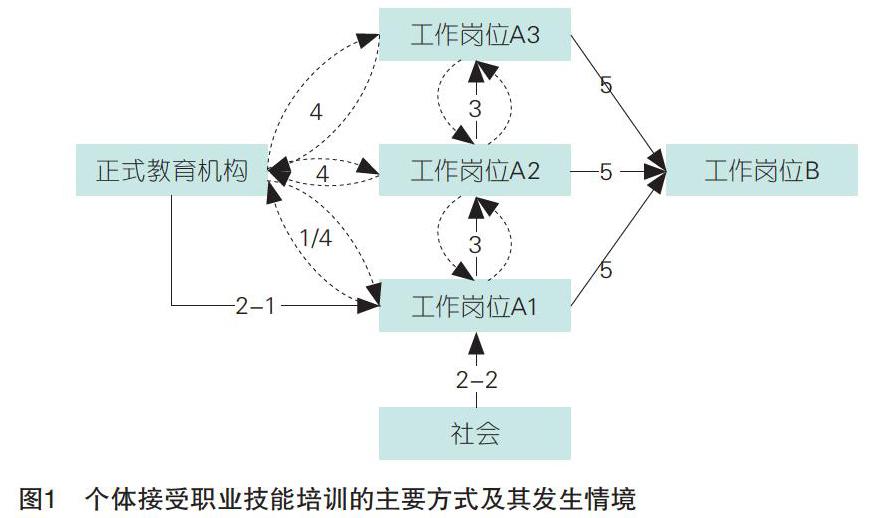

终身职业教育与技能培训涉及个体经历的不同阶段,而个体在每个时间段内所接受的职业教育与技能培训在性质、目的、方式等方面有所差别。图1展示了个体接受职业教育与技能培训的主要方式及其发生情境。一般而言,个体在职前和职中可根据需要经历五种类型的技能培训。

第一种是教育机构内部的职业技能准备教育(图1中的路径1)。个体有两条途径进入人力资源市场:一是通过正式教育机构(主要指的是各级各类学校)一定阶段的学习,在获取相应的学历学位及职业资格证书后进入人力资源市场;二是通过社会培训机构的培训获取技能,并在获得认证后进入人力资源市场;甚至是未经任何培训机构的培训而直接进入人力资源市场(此类情况主要指的是低技能或无技能需求型岗位)。

第二种是岗前技能培训(图1中的路径2-1、2-2)。在进入工作单位后,个体需要接受不同形式的岗前技能培训。这种技能培训的目的是让个体迅速适应工作环境与制度,并促进个体将前期形成的人力资本迁移至新的工作任务之中,在短期内转化为生产和服务能力。

第三种是在岗技能培训(图1中的路径3、4)。在岗工作期间,个体为了能够在工作岗位实现晋升,则需要通过两种方式获得人力资本增值的机会:一是通过在岗技能培训,以师徒制等形式获得更多的工作经验与专家知识(professional knowledge),从而有能力完成更为复杂的工作;二是通过脱岗培训的方式,进入各级各类正式教育机构进行短期或长期进修,从而在学历乃至学位上获得提升。同时,进入正式教育机构进修也可以帮助个体将工作场所形成的实践知识进行结构化梳理,建立实践知识与理论知识之间的联系,从而在工作场所和学习场所之间形成知识创新的螺旋。

第四种是转岗技能培训(图1中的路径5)。个体因各种原因需要在组织内部或跨组织进行岗位调动时,则需要接受转岗技能培训。这类培训的目的是让个体适应新组织的工作环境与制度,建立个体在新岗位工作的能力基础。第五种是创业技能培训(图1中的路径1、2-1、2-2、5)。个体可以通过在职业院校中接受创业技能培训,并将创业技能与所学专业相结合,从而以创业者的身份进入人力资源市场;个体还可以通过自主创业、转岗或脱岗创业等形式参与市场竞争。从上述分析可以看出,终身职业教育与技能培训受到复杂社会环境的约束,其自身也拥有相互衔接和影响的内容体系,见图2。

三、我国终身职业教育与技能培训制度的构建策略

(一)外部嵌入:构建“五位一体”的终身职业教育与技能培训支撑制度群

我国终身职业教育与技能培训制度的构建,首先需要契合与之相关的外部环境。与产业发展环境、就业发展环境、制度环境相对应,终身职业教育与技能培训制度需要形成支撑技能培训实施的制度群,主要包括资格准入制度、质量控制制度、过程监控制度、激励扶持制度、协作促进制度。

第一,“资格准入制度”是规范进入不同类型职业技能培训项目中的培训主体与被培训者的资格问题。其需要对接我国就业制度与教育制度中关于不同类型人力资源的功能定位和实际需求,同时满足个体就业与发展环境的实际情况。该制度需要明确规定实施培训的各类组织的基本条件,以及全体公民需要具备何种资格方能享受技能培训服务。

第二,“质量控制制度”通过一系列质量标准,实现对技能培训质量的评价。其需要与就业制度、职称评聘制度、产业发展环境相互匹配。该制度主要包括一系列职业标准、资格框架、专业教学标准等,为培训实施单位和培训对象提供教学与学习的质量参照。

第三,“过程监控制度”规定了行政部门对技能培训实施过程进行监控和调整的职责。其需要与产业发展环境、就业发展环境相匹配,重点要求行政部门对两大环境中产生的技能培训需求进行监测和反馈,并尽快反映到培训项目的设计和实施过程中。此外,该制度规定了教育行政部门按照何种规范对培训单位的技能培训质量进行评价。

第四,“激励扶持制度”明确了激励政府、社会、企业、学校等各方投入终身职业教育与技能培训事业发展,以及激励不同群体参与终身技能培训的内容。政府层面的激励制度需要充分关照我国不同地区产业发展的基本特征和企业特征,同时为弱势就业群体提供参与技能培训的“绿色通道”。而针对市场主体的激励制度则可以通过“负面清单”的形式保护市场主体参与终身技能培训的积极性。

第五,“協作促进制度”规定了政府、企业、学校、社区、社会培训机构等不同主体间如何围绕终身职业教育与技能培训工作进行协作。这五大制度贯穿于终身职业教育与技能培训实施的基本环节,并最大程度上实现与外部环境的动态匹配,从而支撑终身技能培训的顺利实施。

(二)内部嵌入:设计“三段式”终身职业教育与技能培训实施制度群

“五位一体”的支撑制度仅在纵向上规定了支撑终身职业教育与技能培训实施的各个环节,但是由于终身职业教育与技能培训是一个贯穿个体从“新手”到“专家”的终身教育的过程,在不同阶段,职业教育与技能培训的基本任务、工作方向等都存在根本性的区别。所以在横向上需要对终身职业教育与技能培训进行分段处理,并以“五位一体”的支撑制度设计不同阶段职业技能培训的实施细节。

终身职业技能教育与培训的“分段式”设计在一些欧美国家已经实施多年。以美国为例,《让每个孩子都成功法案》(Every Student Succeeds Act,ESSA)、《卡尔·帕金斯生涯与技术教育法案》(Carl D. Perkins Career and Technical Education Act,包括Perkins I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)以及《劳动力创新与机会法案》(Workforce Innovation and Opportunity Act,WIOA)是美国涉及生涯与技术教育(CTE)的法案中,具有标志性和基础性作用的法案。这三大法案在生涯与技术教育上相互补充,贯穿于K-12到中等后职业教育,再到在岗工作学习的全过程,构成了“学业—技术—就业技能”无缝衔接的终身技能形成管道[16]。ESSA将目标从《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act,NCLB)中的“让所有学生都能够接受高质量的教育”转变为“为大学和职业生涯做准备”,并以“全面教育”为指导,将CTE视为学生发展过程中的要素之一;“Perkins法案”则希望促进职业教育的目标和期望能够与产业发展需求更匹配。该法案的一个核心理念是将学业、技术与就业技能整合到CTE课程中,实现“更加全面、充分地发展学生的学业和职业技术技能”的目标[17];而WIOA的目标群体包括成年人和失业工人、求职者、在职工人以及失学青年,具有鲜明的工作驱动(Job-driven)导向特色。

由于美国的“三段式”设计在针对的对象、服务的目的等方面与我国有相似之处,所以可以为我国终身职业教育与技能培训制度提供借鉴。但其是基于美国“生涯与技术教育”的定位而设计的,体现了美国生涯教育的特点和社会需求,以及美国独特的教育、人力资源和财政治理体系。所以,我国终身职业教育与培训制度的分段需要基于我国技能培训的基本内容和社会需求进行设计。

根据终身职业教育与技能培训的五大类型及其特点,我国终身职业教育与技能培训制度的实施可以划分为三个阶段:一是岗前阶段。这一阶段包括接受学校正规职业教育和非正规职业教育,如短期技能培训、创业培训、非正规师徒制。在岗位就业之前,通过不同形式的就业技能或创业技能培训,准备进入劳动力市场。针对的人群包括职业院校的学生、社会各类待就业群体等。二是在岗阶段。这一阶段是指从业人员在岗位中接受的在岗或脱岗技能培训。它们发生在从业人员在岗工作阶段,主要目的是针对岗位任务和职业能力进行技能提升和精进,所以技能培训具有针对性。三是转岗阶段。这一阶段是指从业人员处于从现有岗位到未来就业岗位的过渡阶段。这一阶段技能培训的主要任务是为待就业群体提供转岗就业或创业技能培训。针对的群体包括下岗职工、转岗人员等。这一阶段的技能培训不具有针对性,培训对象可以根据自己的就业需求选择适合的技能培训内容与类型。未来我国终身职业教育与技能培训制度可以从这三个阶段出发,基于“五位一体”的制度框架进行设计。

(三)层级嵌入:形成“国家—地方”两级终身职业教育与技能培训制度体系

“五位一体”的纵向设计与“三段式”的横向设计构成了终身技能培训制度的基本框架。但是由于我国各地区产业发展环境、就业人口数量和结构、财政收入水平、已有教育资源等各不相同,一套制度很难满足各个地区终身职业教育与技能培训的切实需求。所以,我国的终身职业教育与技能培训制度需要形成“国家—地方”两级体系。地方制度以一定的方式嵌套于国家制度之中,既能够实现国家对终身职业教育与技能培训的宏观调控,也能够关照各地区在技能培训对象、内容、方式等方面的特殊性。

国家制度的功能在于为终身职业教育与技能培训制度设置基本框架,如“五位一体”的纵向设计与“三段式”的横向设计。此外,国家制度还必须起到兜底技能培训实施质量、明确不同主体的基本责任和权力的作用。地方制度的功能则是在国家制度框架下,按照我国一定时期内终身职业教育与技能培训事业发展的指导思想,针对各地区的具体情况制定实施细则,重点突出本省在人力资源供求、企业特征、产业发展特点、职业院校专业布局、财政收支等方面的独特性。

推行终身职业教育与技能培训制度是世界主要国家建立人力资源强国的基本路径。目前,我国产业转型升级进入了提质增效的关键期,必须要从顶层设计入手做好终身职业教育与技能培训制度的总体规划,并加快制度框架与相关政策在各地的落实,确保技术技能人才队伍的结构、数量和质量能够助力产业的更新换代。

参 考 文 献

[1]李健,俞会新.企业人力资本投资对企业绩效的影响:一个文献综述[J].中国人力资源开发,2015(13):28-34.

[2]翁杰.企业的人力资本投资和员工流动[J].中国人口科学,2005(6):65-73+96.

[3]冉云芳.企业参与职业教育办学的成本收益分析[D].上海:华东师范大学,2016.

[4]贾旻,张雪莲,聂淑萍.过剩产能职工再就业技能培训的理论前提与模型构建[J].经济问题,2018(10):78-84.

[5]李政,徐国庆.我国职业教育治理结构转型:内涵、困境与突破[J].西南大学学报(社会科学版),2020(4):78-85.

[6]王宁.消费行为的制度嵌入性——消费社会学的一个研究纲领[J].中山大学学报(社会科学版),2008(4):140-145+206.

[7]胡仕勇.制度嵌入性:制度形成的社會学解读[J].理论月刊,2013(3):157-160.

[8]徐建伟,王岳平,付保宗.改革开放以来我国工业发展的阶段性特征与未来展望[J].经济纵横,2017(3):83-89.

[9]李廉水,石喜爱,刘军.中国制造业40年:智能化进程与展望[J].中国软科学,2019(1):1-9+30.

[10]孔群喜,王紫绮,蔡梦.新时代我国现代服务业提质增效的优势塑造[J].改革,2018(10):82-89.

[11]科技部.2016年我国企业创新活动特征统计分析.[EB/OL].(2018-03-20)[2021-01-02].http://www.most.gov.cn/kjtj/201803/t20180320_138657.htm.

[12]宋玉军.中国劳动就业制度改革发展动因及趋向的考察[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2012(3):11-17.

[13]王春光.我国城市就业制度对进城农村流动人口生存和发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2006(5):5-15.

[14]孙一平,谢晶.深化职称制度改革背景下职称评聘模式研究[J].中国行政管理,2017(10):30-35.

[15]赵志群,庄榕霞.职业院校学生职业能力测评研究[J].职教论坛,2013(3):4-7.

[16]College & Career Readiness & Success Center. Developing a College-and Career-Ready Workforce: An Analysis of ESSA, Perkins, and WIOA[EB/OL].(2019-05-07)[2021-02-03].https://ccrscenter.org/sites/default/files/Career-ReadyWorkforce_Brief_Workbook.pdf.

[17]李双雁,张桂春.從“帕金斯法案四”看美国职业教育的改革[J].中国职业技术教育,2009(4):65-66+80.

Construction of Lifelong Vocational Education and Skills Training System in China: Analysis from the Perspective of “Institutional Embeddedness”

Li Zheng, Liu Ning

Abstract The formation of lifelong vocational education and skills training system is a process of social construction, which is embedded in various economic and non-economic factors. Therefore, it is necessary to analyze the influence of main internal and external environment in the construction of life-long vocational education and skills training system in China. The external environment includes the institutional environment, the industrial development environment and the employment and career development environment. The internal environment mainly refers to various kinds of skills training and their relationship with each other. From the perspective of institutional embeddedness, the construction of lifelong vocational education and skills training system needs three kinds of embeddedness: Building a“five-in-one”lifelong vocational skills training support system group based on external embeddedness; design“three-stage”lifelong vocational skills training implementation system group based on internal embeddedness, forming lifelong vocational skills training system at the national and local levels based on level embeddedness.

Key words lifelong vocational education and skills training; system; embeddedness; social construction

Author Li Zheng, associate research fellow of Institute of Vocational and Adult Education of East China Normal University (Shanghai 200062); Liu Ning, professor and vice director of Academic Affairs of Weifang Engineering Vocational College