精心预设 精彩生成——初中数学课堂预设与生成的策略

2021-08-13福建省厦门市集美实验学校曾丽端

福建省厦门市集美实验学校 曾丽端

数学课堂是动态的,体现在学生解题思路方法的多样性、探究交流的挑战性、思维观念的开放性,在这个过程中,容易产生新的教学资源,碰撞出思维的火花。但这一切离不开教师的精心预设,精心的预设是精彩生成的前提和基础。下面结合实例,谈谈初中数学课堂预设与生成的策略。

一、预设“错点”,生成“亮点”

错点是学生容易犯错误的知识点,是学生知识的薄弱点,往往也是知识的重难点,需要教师在这些地方下足功夫,发挥好这部分错点的作用和价值,帮助学生突破重难点。在教学中,我们可以把一些重点和难点知识设计成题目,引导学生尝试错误,并围绕其中的错点进行分析和论证。

图1

由于待证命题的结论总是成立的,而本题的证明过程当中添加辅助线后得到的△ACD实际上是一个未经证明的等边三角形,且AD=AC又确能推出∠CDA=∠ACF,而不能推出∠CAB=∠ACF。于是受直觉的影响,加上证明的需要就常常会出现此类错误,在证明过程中必须防止这种直觉的干扰。

因此,在教学中为了检查同学们对基础知识掌握得是否扎实,往往设计(或精选)一些易错题,让不正确的理解、错误的判断、不合理的步骤暴露出来,然后给予恰到好处的讲评,能帮助同学们更好地掌握基础知识与基本技能,学会解题的基本方法,养成认真思考的学习习惯,培养解题能力。

例2:(1)已知关于x的方程mx2-2x+4=0有两个实数根,那么m的取值范围是______。(2)已知关于x的方程mx2-2x+4=0有实数根,那么m的取值范围是_____。

这样可以纠正学生的错误认识,从而生成正确的知识,并使知识走向更为精确的构建,把握方程根的特征,突破知识的重难点。教师要提前预设学生的错题,善于在错题处激发学生的学生兴趣,激发学生探究新知的欲求,激发学生向错误挑战的勇气,从而将预设的“错点”变为知识生成的亮点。

二、预设“疑点”,突破“难点”

学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进。为了打破原有的思维定式,促进学生深入思考,在课堂上有所体悟,需要创设有启发性、引导性的疑点,引发学生质疑,产生认知冲突,并在解题中体验问题的发现、产生和解决过程,在交流互动中不断迸发思维火花,从而学会转换看问题的角度,实现思维的突破与创新。

例3:在进行“直线、射线、线段(第一课时)”的教学时,为了让学生了解直线、射线、线段的表示法及其区别,先让甲、乙、丙三位同学分别在黑板上图2中画“一条过点O的直线”和在图3中画“一条过两点A、B的直线”。

图2

图3

然后预设提出下列问题:经过一点可以画几条直线?经过两点可以画几条直线?请你用一句话概括你的结论。在得到“经过一点可以画无数条直线”和“两点确定一条直线”的结论后,笔者又预设提出新的问题:在图2中,刚才甲同学画的直线是哪一条?乙同学呢?丙同学呢?学生面面相觑,虽然心里知道是哪一条直线,却不能清楚地用语言表达出来,从而认知冲突自然产生。学生要想明确地用数学语言说出不同的直线名称,就必须知道“直线的表示方法”。这时,笔者继续追问:为什么过点O的直线不能明确地说出是谁画的,而过点A、B两点的直线却可以明确地指出它的名称呢?然后让学生思考:我们该如何给一条直线命名?即如何用数学语言表示一条直线比较合理呢?从图3我们可以知道,用两个大写字母可以给一条直线进行命名,也就是我们可以把图3中的“直线”叫作“直线AB”。而在图2中,我们分别再标出字母A、B、C(如图4),那么我们就可以说出“甲同学画的直线是哪一条?乙同学呢?丙同学呢?”问题的答案,如“甲同学画的是直线OA、乙同学画的是直线OB、丙同学画的是直线OC”。在明确直线的表示方法后,让学生先独立思考,再小组讨论以下问题:图4能用同样的方法表示线段和射线吗?如果不能,应怎样修改?从而以类比的手法完成“线段和射线”的表示教学任务。

图4

这样,从看似简单的预设问题入手,创设问题,引发以学生思考,从而自然地引发学生的认知冲突,再通过一个个小问题的解决,一层层、一步步地接近问题教学的目标,使学生的思维处于积极思考状态,并产生思维碰撞的火花,新知识的生成水到渠成。同时,在教学中应给学生一个积极思维和发表自己观点的机会,让学生参与课堂实践活动,体验探究数学新知识的过程,积累解决数学问题的经验。笔者认为,在教学活动过程中教师要尽可能让学生经历必要的探究过程,引导学生参与,使学生在教学活动中体验学习的快乐过程,促进学生对知识的深层理解,培养学生学习数学的情感和态度,使学生收获学习数学的方法和思想,生成“活的”知识,使学生受益匪浅。

三、预设“悬念”,挖掘“趣点”

学生只有产生困惑,才会从中找到新知识的生长点,因此,教师引导学生提问题,就是让学生呈现困惑。如何让学生出现困惑?这就需要教师尊重学生的心理特点,采用预设问题的教学方式,预设适当问题既能激起疑团,形成悬念,又能恰到好处,产生兴趣,这样才能提高课堂教学的效果。

例4:在讲解“线段长度的比较”一课中预设以下情境:教师请一个学生上来和老师比一比身高:“好,同学们,你们看我们俩谁高?”(预设)学生:(异口同声)老师高!教师:“请这位同学告诉大家你多高?”学生:“1.58米。”教师:“但是老师才1.56米呀!”学生:“(看了看老师的鞋子)哦,老师穿了高跟鞋。”教师:“那应该怎样比更合适呢?”学生:“把鞋子脱掉,站在一块儿比。”教师:“哦,鞋老师就不脱了。大家是不是从中明白了要比较长短高低,首先应该要在同一起点上呢?”

显然,预设这个生活情境既能适合全体学生,又能引发学生的认知冲突与求知的兴趣,更重要的是这个冲突抓住了本节课知识的关键。课堂不能花拳绣腿,云来雾去,教师的智慧和人格靠学生来展示,教学就是想方设法让学生乐思、会思、乐学、会学,课堂预设不仅是一门学问,也是一种教学艺术,愿我们能预设得“有效”,预设出“精彩”。

例5:已知点A为平面直角坐标系内第一象限夹角平分线上一点,且OA=5,试在坐标轴上找一点C,使得△AOC为等腰三角形,并写出C点坐标。

学生通过操作,能够寻找到一些满足条件的点,但是不能完全找出来。关于等腰三角形条件的探索,笔者预设了这样的教学流程:先让学生自己探索结论,然后给出最后的结果,继续让学生探索,最后用归纳生成来提升学生思维品质。等腰三角形有了一条边OA,这条边可以成为等腰三角形的腰和底边,于是我们要分两种情况,当OA为底边时,我们要寻找第三个点C,应该在OA的中垂线上,同时又在坐标轴上,那么应该就是它们的交点;当OA为腰时,让学生去体验画出等腰三角形,这时不难发现,存在两种情况,点O为顶点和点A为顶点,分别以这两个点为圆心,OA为半径画圆,与坐标轴的交点即为要找的C点。

接下来再做进一步预设拓展。

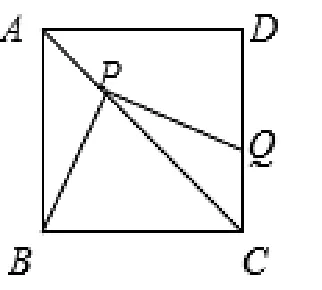

1.如图5,将一把三角板放在边长为2的正方形ABCD上,并使它的直角顶点P在对角线AC上滑动,直角的一边始终经过点B,另一边与射线DC相交于点Q。设A、P两点间的距离为x。当点P在线段AC上滑动时,△PCQ是否能成为等腰三角形?如果可能,指出所有能使△PCQ成为等腰三角形的点Q的位置,并求出相应的x值;如果不可能,试说明理由。

图5

2.如图6,在△ABC中,AC=BC=2,∠C=90°,将一块三角板的直角顶点放在斜边AB的中点P处,将三角板绕点P旋转,三角板的两条直角边分别交射线AC、射线CB于D、E两点,三角板绕P点转,△PBE能否成为等腰三角形?若能,求出CE的长;若不能,说明理由。

图6

这两个问题也是关于“等腰三角形条件的探究”,它们不同于本例5中的问题,图5是“寻找符合条件的点”,而这两个问题都是对“运动中形成的三角形何时为等腰三角形”进行条件探究,可以分别从“边和角”两个角度加以研究。这样的归纳生成可以提高学生对于“等腰三角形条件”的探究能力,从而迅速解决相关问题,从不同情况着手提高思维的灵活性。

凡事“预则立,不预则废”,课堂教学的精心预设是实现有效课堂甚至高效课堂,引导学生走向深度学习的必然途径。但课堂教学也是动态的过程,在这个动态过程中,可能有奇思妙想的思路,可能有认知偏差的冲突,可能有不尽完美的解答,可能有过程中的“意外”,因此,教师不能拘泥于原有预设,有时要搁置预设或调整预设,及时捕捉契机,积极地引导,将“出现的意外”转化为“有效的生成”。