千秋巨笔:陈望道首译《共产党宣言》的故事

2021-08-11张姚俊

张姚俊

1975年1月22日,一位耄耋老者冒雪来到北京图书馆(今国家图书馆)。副馆长鲍正鹄闻讯立刻出门迎接:“外面这么大的雪,您还亲自过来,我们怎么敢当啊!”见到自己昔日的学生,老者笑答:“你来看我不容易,还是我来吧。”老者此行的主要目的是来协助北图鉴定馆藏《共产党宣言》中译本的版本问题。

不一会儿,工作人员拿来了多个早期译本。老者仔细看了看,指着其中一本封面印有红底马克思肖像的说:“这个红的是初印的,那个蓝的是后印的。”闻听此言,鲍正鹄高兴极了:“由于版权页缺失,我们以前错将蓝色的再版本作为初版本,这下可好了。”

这位老人就是中国共产党早期活动家、新文化运动先驱、著名语言学家、教育家陈望道。正是他第一次把《共产党宣言》完整地介绍到国内,从而使一批先进知识分子能够直接接触到马克思主义的精髓,坚定了他们追求共产主义的信念,为中国共产党的成立提供了坚实的思想基础。

能堪此大任者,“非杭州陈望道莫属”

1920年2月初,从浙江省立第一师范学校愤然离职不久的陈望道忽然接到《民国日报》社经理兼副刊《觉悟》主编邵力子的来信。“‘一师风潮正酣,力子先生此时来函,难道有什么要紧事情?”陈望道离校虽已旬月,却时刻牵挂着自己的学生们,每每回想起这半年多来在一师亲历的一幕幕,他不禁悲喜交加。

1919年6月,从日本留学归国的陈望道受聘担任“一师”国文教员。时值五四运动风起云涌,他与同校的夏丏尊、刘大白、李次九等3位教师大张旗鼓地革新国文教育,倡导自由平等思想,人称“四大金刚”。

在校长经亨颐的支持和陈望道等人的言传身教下,“一师”逐渐成为浙江新文化运动的中心。

是年11月,“一师”学子施存统、俞秀松等创办《浙江新潮》周刊,开始宣传社会主义思潮。在陈望道的指导下,施存统撰写了《非孝》一文,猛烈抨击封建家庭伦理。该文在《浙江新潮》第二期一经刊出,遂于西子湖畔引发轩然大波。浙江当局将之视为洪水猛兽,不但下令查禁周刊,还给陈望道等扣上“非孝、废孔、公妻、共产”的罪名,并把经亨颐调离“一师”。

经校长走了,陈望道他们也跟着离去。哪承想,“一师”学生以请愿等方式,要求当局收回成命。浙江督军卢永祥恼羞成怒,派军警包围学校。“一师风潮”由此震动神州。

“莫非力子先生想让我为《民国日报》撰文,声援同学们?”陈望道一边轻轻撕开信笺封口,一边猜想着信中所言之事。他之所以如此揣测不无道理。在“一师”任教期间,陈望道常为《民国日报》撰稿,他与邵力子还兼有同乡之谊,故而彼此间相当熟络。

展开信函,原来,邵力子在信里称,戴季陶约请陈望道为《星期评论》周刊翻译《共产党宣言》。

早在19世纪末20世纪初,《共产党宣言》里的只言片语就通过《万国公报》《民报》等刊物传入中国。五四运动前后,《每周评论》《国民》等进步期刊均对《共产党宣言》进行过零星片断式地摘译,陈望道亦曾读过。只可惜,《共产党宣言》的通篇译文一直空缺。于是,将《共产党宣言》全部译成中文成了许多走在时代前列的知识分子的迫切愿望,戴季陶便是其中之一。

戴季陶曾从日本带回一本由幸德秋水、堺利彦合译的日文版《共产党宣言》。他原欲据此将《共产党宣言》译成中文,却浅尝辄止,因其翻译难度颇高,译者须兼备深厚的语言功底和一定的马克思主义理论基础,整天忙于编务的戴季陶自感難以胜任,“不如邀人翻译,并在《星期评论》上连载”。

一日,当戴季陶将自己的想法告诉好友邵力子后,邵力子极力赞同。

《星期评论》的邀约让陈望道既感意外,又觉兴奋。“这真是天赐良机!若译出《共产党宣言》,对于传播马克思主义岂不是大有裨益?”打定主意,陈望道赶忙提笔给邵力子复信。不多时,上海方面向他提供了戴季陶自购的那本日文版《共产党宣言》作为翻译底本。

译书需要一个清静的所在,陈望道回到了家乡义乌分水塘村陈氏老宅,陈望道幼时就随父母居于此处。1909年,陈家新居——一座二层砖木结构的庭院建成后,老宅便被用于堆放柴禾,平日少有人前往。柴房里既没桌子、又无床,陈望道干脆把一块铺板架在两条长板凳上,工作时,把一应所需摊在板面上,倒也施展得开;累了就往板上一躺,权作卧榻。

陈望道对于《共产党宣言》的翻译工作是如此专注,除了短暂的睡眠时间,他“吝啬”到不肯在其他事情上多浪费一分一秒,就连一日三餐和茶水都是由母亲张翠姐送入柴房。

转眼间,已近谷雨时节,陈望道“费了平时译书的5倍功夫”,终于完成了《共产党宣言》的翻译。

“对中国做了一件好事”

1920年4月末,陈望道接到了《星期评论》编辑部发来的电报,邀请他赴沪担任该刊编辑。原来,孙中山先生电召戴季陶回广州,经编辑部一干人等商议后,认为陈望道是接替戴季陶的最佳人选。陈望道连忙带着译稿兴冲冲赶到申城。

来沪后,因工作关系,陈望道结识了陈独秀、李汉俊等人。陈独秀还请他兼任《新青年》编辑。令陈望道欣慰的是,他的两个学生:施存统和俞秀松这时正协助陈独秀从事建党伟业。

5月1日,陈望道与陈独秀、施存统等一同参加了在澄衷中学举行的庆祝“五一”国际劳动节的集会。是月,陈独秀发起成立了上海“马克思主义研究会”,陈望道亦为成员之一。

虽说诸务繁忙,但陈望道却未忘连载《共产党宣言》译稿一事。只要有闲暇,他就拿出译稿一再校对。正当译稿刊载在望之际,6月6日,《星期评论》突然宣布停刊,主因是当局对刊物实施邮检,使之发行严重受阻。如此一来,煞费苦心译成的书稿将无缘问世了,这让陈望道心急如焚。

“不如请马克思主义研究会出面,搞一单行本?”陈望道忽然萌生一个念头。6月27日夜里,他将译稿交给了俞秀松,请他转送至陈独秀处。翌日9时许,这份稿子被交到了陈独秀的手中。一拿到译稿,陈独秀就迫不及待地浏览起来,当念完最后一句“万国劳动者团结起来呵!”(今译为“全世界无产者联合起来!”)不禁拍案叫绝。他赶紧请通晓日德英法4国语言的李汉俊帮助校阅,还托李大钊从北大图书馆借出英文版《共产党宣言》,以资对照。

为慎重起见,陈独秀在李汉俊校完后,又再行校勘一番。陈望道的译文如行云流水般,语势连贯,文字简洁凝练,令二人甚是满意,决定以“社会主义研究社”的名义对外公开出版。

“万事俱备只欠东风”,印刷机构和费用问题如何落实呢?这难住了陈独秀。是时,俄共(布)远东局海参崴分局委派的全权代表维经斯基(在华期间化名吴廷康)正在上海,与陈独秀等商讨创建中国共产党的事宜,其中一项重要任务就是设立一家印刷所,开展马克思主义的宣传工作。当维经斯基得知《共产党宣言》中文版的出版遭遇资金瓶颈时,马上从带来的活动经费中拿出2000元给了陈独秀。随即,一个名为“又新”的印刷所在辣斐德路成裕里(今上海复兴中路221弄)12号成立了,负责人为郑佩刚。

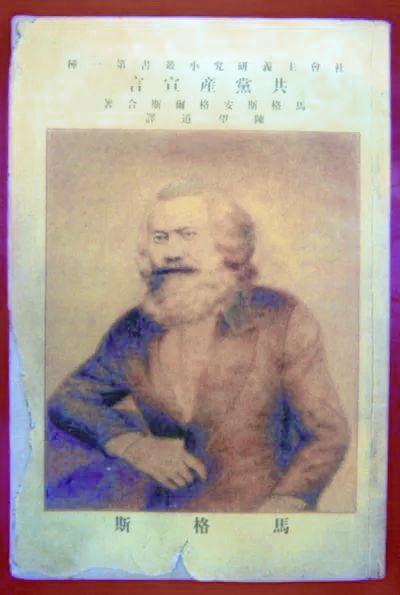

是年8月,几经磨砺的《共產党宣言》中文首译本终于付梓,共计印行1000册。首译本比小32开还略小,显得玲珑精致,封面印着红底的马克思半身坐像,画像上方印有“社会主义研究小丛书第一种”、“马格斯安格尔斯合著,陈望道译”等字样。翻开小册子,内页是用5号铅字竖版直排,无扉页及序言,亦不设目录,风格简洁。稍有缺憾的是,书名被错印成“共党产宣言”。

《共产党宣言》中文首译本推出后,迅速在先进知识分子群体中掀起一股购买与阅读热潮,很快便售罄。9月,在勘误之后,《共产党宣言》中译本印行了第二版,封面的马克思坐像底色改为蓝色。与首版相仿,第二版同样热销,以致许多读者致信《新青年》和《民国日报》,询问购书事宜。

刚拿到还散发着油墨清香的《共产党宣言》中文首译本,陈望道即将自己的译著赠给鲁迅和他的胞弟周作人,以求指正。

鲁迅在收到书的当天就仔细阅读了一遍,他对这位小同乡的作为赞赏有加:“望道在杭州大闹了一阵之后,这次埋头苦干,把这本书译出来,对中国做了一件好事。”

“我们都是你教育出来的”

或许连陈望道本人也未曾料到,一大批具有激进民主主义思想的仁人志士在他翻译的《共产党宣言》的熏陶下,成为信仰马克思主义的革命者。至1926年5月,该书已相继印行17版,其再版的速度远超同时代的任何一本图书,受欢迎的程度可见一斑。

当年,毛泽东就是《共产党宣言》中文首译本众多拥趸中的一员。1936年7月,他对来延安采访的美国记者斯诺坦露了自己思想成长的心路历程:“有3本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。”排在这3本书之首的即是陈望道翻译的《共产党宣言》。毛泽东进而又说:“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”

1941年9月13日,毛泽东在向中央妇委和中共中央西北局联合组成的妇女生活调查团发表讲话时,再度谈及《共产党宣言》中文首译本:“记得我在1920年,第一次看了考茨基著的《阶级斗争》、陈望道翻译的《共产党宣言》和一个英国人作的《社会主义史》(即柯卡普的《社会主义史》),我才知道人类自有史以来就有阶级斗争,阶级斗争是社会发展的原动力,初步地得到认识问题的方法论。”

在1949年7月召开的中华全国文学艺术工作者代表大会上,周恩来遇见前来与会的陈望道时,紧紧握住他的手,当着在场代表们的面,笑呵呵地说:“陈望道先生,我们都是你教育出来的!”

然而,《共产党宣言》中文首译本自面世以后的20多年里,却一直为反动势力所不容,尤其是1927年“四·一二”政变后,此书登上国民党当局的“禁书”黑名单。鉴于严峻的敌我斗争形势,一方面,陈望道采用佛突、晓风、仁子等笔名,借以迷惑敌人;另一方面,各出版机构印制了多种伪装本,有时连书名也仅用《宣言》二字,甚至还省略了译者。

(本文摘自上海人民出版社图书《伟大的开端》,有删节。)

图书简介

《伟大的开端》是由《解放日报》社联合中共一大会址纪念馆,约请党史研究学者及上海市作家协会著名作家撰写的,书中的12篇专题文章讲述了中国共产党在上海孕育、诞生以及中共一大、二大和四大在上海召开全过程的历史,如陈独秀、李大钊相约建党,苏俄使者积极推动,渔阳里谋划筹备,树德里一大召开,陈望道首译《共产党宣言》等等,书写了中国共产党创建的重要史实和感人故事,突出了中国共产党建党的意义和贡献,展示了建党这一“伟大的开端”的宏伟画卷。书中文章既有严谨丰富的史料,又有生动清新的细节,通俗好读。