西藏金融第一代拓荒者

2021-08-10王世惠

王世惠

西藏阿里高原竞相绽放格桑花。如同墨客多雅号一样:波斯菊、金露梅、狼毒花、雪莲都有格桑花的说法。

格桑花是高原唯一开花的植物,不畏寒暑,生命力极强,零下50℃生命依旧。格桑花开毫无顾忌,一任天然,张扬独特的野性美。

格桑花是生命的使者,咏唱不老的时光。

春夏之交,阿里高原最迷人的季节。喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、冈底斯山脉云集座座雪峰高耸入云;狮泉河、象泉河、孔雀河谷溪流湍湍,四野格桑花开, 灿烂夺目。

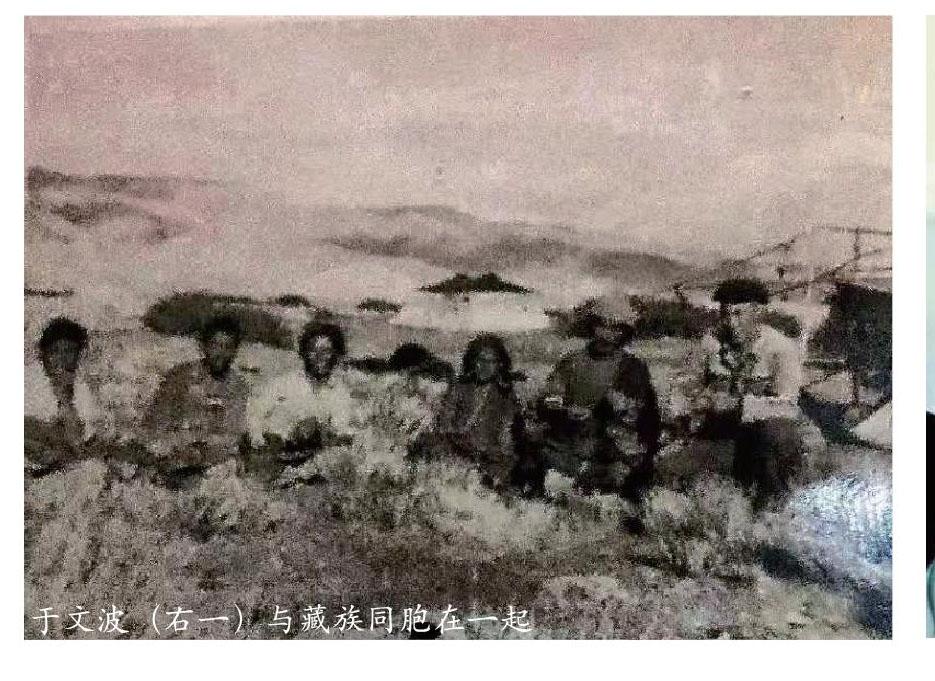

一位汉族干部和随行的藏族向导翻过雪山在广袤的草原上飞驰,他们无暇欣赏眼前的景致,而是奔向草原深处。见到牧民的第一句话是:“党中央、毛主席让我们来看望你们,为你们祈福。”接着与牧民促膝谈心,根据牧民的意愿,向他们发放购买牲畜、种子及生活物品的资金, 这些贷款只放不收。牧民献上哈达,递上酥油茶,声声“扎西德勒”,充满感激之情,称他们是“中央的人”。

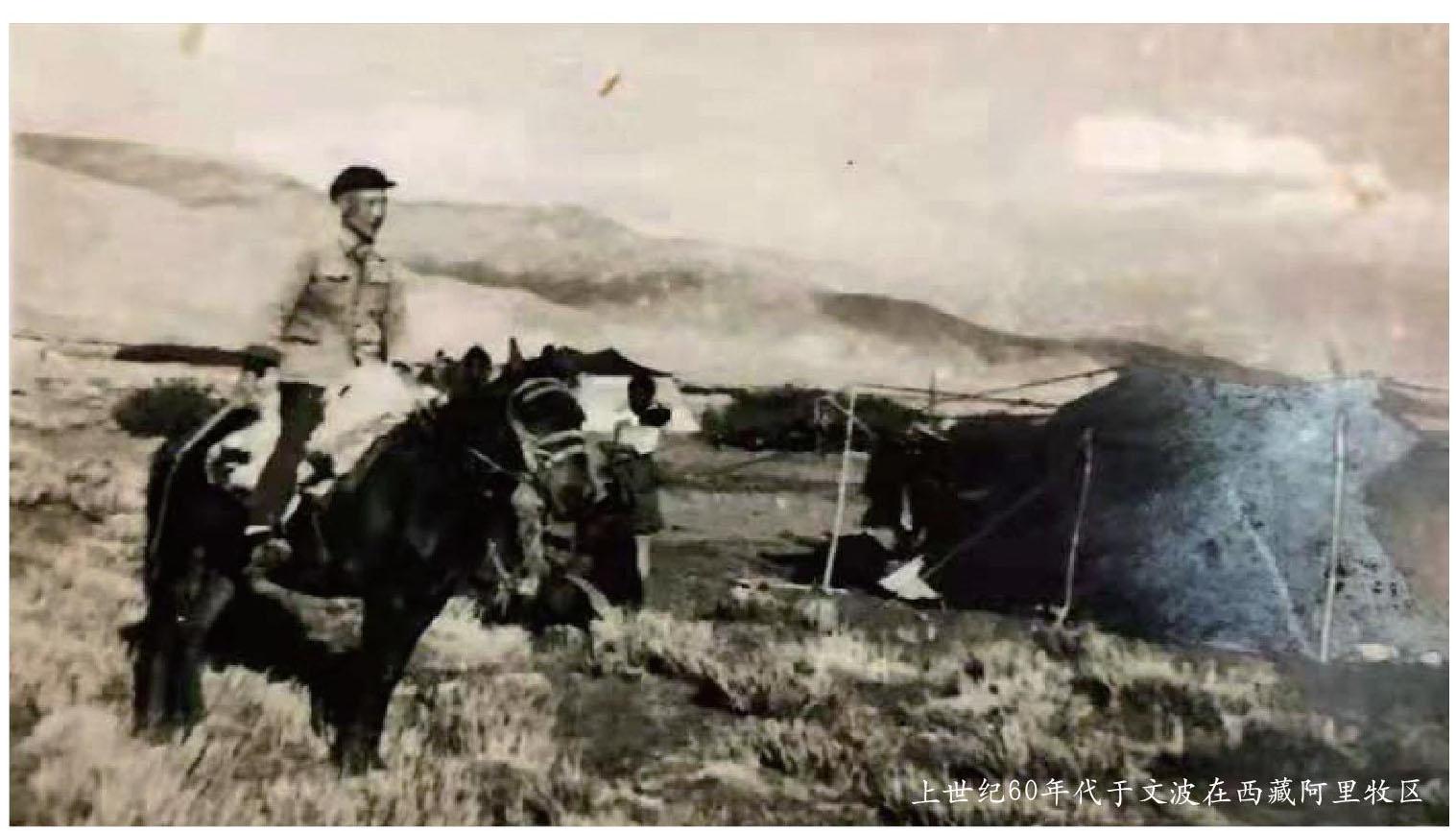

这位汉族干部叫于文波,来自中国人民银行鞍山市分行,是1963年5月西藏民主改革后第一批调干进藏的干部。那一年他30岁,三年党龄,心中充满着英雄情结与革命豪情。

历史铭记了1959年3月28日。

这一天,周恩来总理发布国务院命令:宣布解散西藏地方政府(噶厦),由西藏自治区筹备委员会行使西藏地方政府职权。这一天,西藏人民掀开了民主改革的序幕。维系千年的封建农奴制度土崩瓦解,成为历史陈迹。

藏族女歌手才旦卓玛的一曲《翻身农奴把歌唱》,把藏族同胞驱散乌云见太阳的幸福歌声唱遍大江南北。

“长期建藏,以苦为荣”。于文波把毛主席、党中央的嘱托铭刻在心里,把在西藏平叛、中印边界自卫反击战中牺牲的烈士,在建设新西藏中涌现的模范人物作为心中的楷模、高耸的丰碑。

阿里在西藏是个什么概念?

如果说西藏高原是“世界屋脊”的话,那么阿里就是“世界屋脊”中的“屋脊”,高原中的高原,遥远中的遥远。大部分地区海拔为4600~5100米。西南和西部与尼泊尔、印度、克什米尔为界,有上千公里长的边境线。有独特的高山、沟谷、土林、冰蚀、冲击扇、冰碛和火山地形地貌,有神秘消失的古格王朝,有世界公认的“神山”冈仁波齐峰、“圣水”玛旁雍错……

地质学家说这里是“世界第三极”。

生物学家说这里是“生命之禁区”, 含氧量仅为40%。

诗人说这里是离天堂最近的地方,梦幻与诗意交织,充满了神秘与原始、宗教与巫术……

噶尔县狮泉河镇是阿里专署所在地。只是那么几座零散、简陋的土坯平房,周边没有一户居民,专署银行只有十来个人,乡下没有一个网点。作为银行专业干部,于文波深知必须尽快把牧区信用社建立起来,把救济款项及时发放到牧民手中,让贫困牧民切身感受到新西藏党和政府的关怀,这是西藏民主改革面临的当务之急。

地委领导支持,贫苦牧民期盼,于文波浑身有股使不完的劲。他着手做的第一项工作是从各县选调骨干,举办了为期两个月的农信社干部培训班。他自编教材, 自己讲课,手把手地教学员逐一环节地演练……在世界屋脊近乎原始的土坯房里, 在酥油灯下,于文波把自己在长春银行学校学到的知识、鞍山银行多年的实践与阿里牧区的现状相结合,描绘他心中阿里金融的蓝图。

学员尊称于文波为“大先生”,视他为“菩萨”,同他结下了深厚情谊。

这些学员昨天还是低头弯腰,不能挺直腰板说话的农奴、奴隶,今天就要主宰自己的命运,当家理财做主人。翻天覆地,沧海桑田,西藏社会一步跨越千年!

后来这20多名学员都成为了阿里农信社的第一代拓荒者、领导者。

两年时间,700多个不眠之夜,于文波马不停蹄跑遍了辖区6个县28个乡。建立起来的牧区信用社犹如一条红色丝带把散落的牧包连结起来,又如一座桥梁把党和政府的关怀送进每一座牧民的帐篷。后人评价说,阿里地区建起农信社,是阿里民主改革做的第一件大事。

三年后,于文波调到中共阿里地委, 做地委常委会专职秘书。他亲历并见证了阿里民主改革走过的10年光荣与梦想。

1967年,听到“不准信教”的传言及受境外叛乱分子的蛊惑,不明真相的牧民向境外迁徙。噶尔县政府县长带队组成10 余人的武工队,全副武装到边境线上劝阻牧民不要轻信谣言。于文波作为武工队的指导员在长达40多个昼夜里,荷枪实弹, 风餐露宿,与境外敌对势力对峙周旋、斗智斗勇。完成任务归来时,队员们长发长髯,身上虱子成团,顺着袖口往外爬。

时隔20多年后,在中国人民银行鞍山分行组织的一次实弹射击中,于文波持枪动作娴熟,击发果断,5发子弹命中48环,令从军营走出来的人赧颜。他们不知道,在阿里的日子里,枪一天也没有离开过于文波。

六十年前的阿里贫穷、荒凉、寂寥, 但那片土地上不缺少人间真情和大爱。

于文波深情回忆:走进牧民的帐篷, 他们一定要向你奉献哈達,把家里最好吃的牛羊肉、酥油茶拿给你。晚上野宿,为防止叛匪和境外敌对分子的袭击,牧民们带着猎狗守在附近的山包上,听到狗吠有情况,即刻跑来报信。就是有些牧民听信传言迁徙境外,走前会留下字条,写明共产党给的牛羊群放在哪个山沟里,你们去领回……尽管绝大多数藏胞没有读过书, 不识字,可他们心地纯善,相信天堂在头顶、地狱在脚下。

于文波进藏始末,无一细节不透视出他们那一代人的党性修养。

1963年5月的一天,中国人民银行鞍山分行政治部负责同志找他谈话:“组织上决定调你去西藏工作,你有什么意见?”

“既然组织决定了,我没有意见,服从组织安排。”

几句简短的对话,完成了于文波人生命运的重大转折。

那时进藏是“调干”,人事关系随身走。至于进藏时间多长,享受什么待遇,家里的事情怎么办……这一切一切想都没有想,提都没有提。于文波只享受到进藏唯一一项“待遇”:给他补助15尺布票,用来买布做御寒行装。这还是市委组织部同他谈话后决定的。

按原定方案,于文波到拉萨。因大连市一位去阿里的同志要带新婚妻子,而去阿里不允许带家属,于是同于文波对调。

于文波说:“只要是组织上安排,坚决服从,没有条件可讲。”

在兰州,人们看到于文波御寒装备是件棉猴时都乐了:“你这样怎么能进藏?”于是送给他一件皮大衣。

当年进入西藏阿里只有一条路线,即1956年4月修筑、1957年10月通车的新藏公路(219国道)。这条路堪称是世界上最为艰苦的高原公路。从新疆叶城出发,翻山越岭直达藏北高原阿里地区噶尔县,两地高度差在2900米。全路坡陡弯急,要翻越昆仑山等山脉上的16座达坂(垭口),最为著名的界山达坂海拔5248米,要横跨叶尔羌河、雅鲁藏布江等8条大江大河,一路荒无人烟,没有一个交通站,只有兵营。当地人说,新藏公路没有开通之前,这里连一只鸟都飞不过。

一路辗转颠簸,耗时两个多月,终于到了阿里。

于文波在阿里整整工作了12年,跑遍了阿里的山山水水,但他没有去过拉萨,没有拜谒过布达拉宫。

问他:在阿里12年没有去拉萨不惋惜吗?

于文波说:假若要去拉萨,那得绕程转遍大半个中国。在阿里哪有那个时间,哪有那个精力啊!

组织上非常关心这些“老西藏”。中央特为阿里的内地干部制定满两年可以休假的制度,内地干部身体出问题的可以调回。

于文波在1966年6月,离家三年后才第一次获准休假。阿里没有公共交通,要搭乘新疆往返阿里的运货车,一辆车只能在“驾驶楼”里挤坐一人。新疆出入阿里的运货车有限,有时半个月也等不到一辆,遇到恶劣天气,困在路途七八天是常事。

进藏前,于文波是从来不看病吃药的,身体棒的很。一个生肖轮回后,他成为北京、上海、沈阳等各大医院的患者。他心慌气短、极度虚弱,甚至在办公室昏厥。医生惊讶,他的心脏严重变形,大如小孩脑袋,肝、胆、脾、胃皆异于常人。

1975年,怀着对阿里牧区牧民无尽的眷恋,于文波满含泪水告别了高原盛开的格桑花。

中共阿里地委组织部长亲临鞍山,遵照于文波的意愿,为他办理调转手续回银行。

阿里艰险、艰辛、艰苦的环境,拓宽了于文波博大而又厚重的胸怀,淬炼了他做事沉稳、不畏困苦、讲究实效、为人低调的行事风格。他博观简取,厚积薄發,少有慷慨陈辞之强势,多有润物无声之温情。他身上似有一种磁场,到哪里都会吸引人。他又似一团火,困顿中给人光和热。

阿里高原12年,于文波记了12年日记。他用一个生肖轮回的时间,在没有路的地方趟出一条路,这条路至今一直在延续。这条路上开满了格桑花。

他一再说,阿里的牧民真好,真好。

阿里美丽的格桑花,永不凋谢,盛开在他心里。

(作者系辽宁银保监局退休干部)