中国天然林资源保护工程综合评价指标体系与评估方法

2021-08-06刘世荣张会儒江泽平谢和生牛晓栋王登举吴水荣宋庆丰王晓慧

刘世荣,庞 勇,张会儒,王 兵,叶 兵,江泽平,谢和生,牛晓栋,王登举,丁 易,吴水荣,宋庆丰,王晓慧,张 超

1 中国林业科学研究院,北京 100091 2 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,北京 100091 3 中国林业科学研究院资源信息研究所,北京 100091 4 中国林业科学研究院林业科技信息研究所,北京 100091

天然林是生物多样性最富集、结构最复杂、生态功能最强大的生态系统,是我国森林资源乃至陆地生态系统的主体和精华,在维护区域生态环境、减缓温室效应、改善大气环境质量、保护生物多样性等诸多方面发挥着不可替代的作用[1]。基于2014—2018年的第九次全国森林资源清查数据显示,全国森林覆盖率22.96%,森林面积2.2亿hm2,其中天然林面积约1.4亿hm2,约占全国森林面积的64%。全国森林蓄积175.6亿m3,而天然林的蓄积量约占全国森林蓄积的80.14%[2]。很多研究表明,我国的森林生态系统具有很强的固碳能力[3- 4],且天然林比人工林的固碳水分利用效率更高[5]。因此,保护和可持续利用我国天然林资源、提高天然林质量与生态系统服务功能至关重要。

天然林资源保护工程(以下简称天保工程)是1998年长江、松花江流域发生特大洪水灾害后,党中央、国务院做出的一项重大战略决策,工程内容主要包括全面停止长江上游、黄河上中游地区天然林采伐,大幅调减东北、内蒙古等重点国有林区的木材产量,并加快长江上游、黄河上中游工程区宜林荒山荒地的造林绿化。天然林保护二期工程已于2020年结束,天然林资源保护转入长期性工作阶段。2019年国务院颁布了《天然林保护修复制度方案》,明确提出“要全面总结评估天然林保护二期工程实施方案执行情况,研究编制天然林保护修复中长期规划”[6]。对天保工程建设成效进行客观评价,量化天保工程对工程区的各方面影响对我国生态文明建设、美丽中国建设具有重要的现实意义和深远的历史意义,将为全面推进新时代我国天然林保护修复提供决策依据和科技支撑。

天保工程实施效果的评估首先需要构建全面、客观、科学的评价体系,在此基础上,对天保工程区的森林资源、生态效益、社会经济效益、政策执行与影响和生态修复措施体系都进行定量化评估。从某些方面或局部区域已经开展了一些研究。

(1)天保工程森林资源评估

遥感技术以其观测范围广、监测周期长、信息量大、精度高和速度快等特点为天保工程监测评价提供了强有力的技术手段[7]。Chen等[8]用2000—2019年的MODIS时间序列叶面积指数产品,评价了全球植被变绿的趋势,显示中印领先全球的植被增绿趋势,其中中国天然林保护区域呈现出明显的植被增加趋势。赖家明等[9]基于1989年、2000年和2017年3个时期的Landsat系列遥感影像对近29年间川西天然林区植被覆盖变化特征进行分析,结果表明川西天然林区植被覆盖度在实施天保工程后呈缓慢回升趋势,森林覆盖率先速降后缓升,天保工程的实施有效地保护了川西天然林资源。森林生物量变化对于碳汇和应对气候变化有着重要意义,生物量可以反映森林以及环境的健康状况,因此,准确的估测和分析生物量是定量分析碳储存和固定速率的关键组成部分。孔蕊等[10]基于1993—2012年遥感数据研究了长江流域森林地上碳储量(Aboveground Carbon)的时空分布特征及其驱动因素,发现森林碳库增长率由1993—2000年的3.15%提高到2001—2012年的8.01%,表明重大生态工程实施有助于加快中国植被变绿的速度。然而,现有研究主要是针对天保工程局部区域的监测,缺乏覆盖全国天保工程区的系统监测评价,而后者存在区域范围广、数据量大、空间异质性强的特点,需要单期高精度和多期时空一致性的森林覆盖产品。

(2)天保工程生态效益评估

天然林生态价值定量评估主要利用森林生态站长期观测数据、森林资源清查数据和生态服务功能模型,这方面国内外已开展了一些评价研究[11- 13],评价结果充分彰显了我国天保工程所产生的巨大生态效益,例如:刘博杰等[14]以天保工程一期为研究对象,开展了我国天保工程温室气体排放及净固碳能力的研究,结果表明:天保工程一期净固碳量为139.77 Tg C,年均净固碳量为12.71 Tg C/a;国政等[15- 16]定量分析天保工程实施10年(2008年与1998年)生态效益变化,研究结果表明我国西南地区天保工程区域内生态效益增长了21106.2亿元;段绍光等[17]基于森林生态环境效益评价方法的研究结果表明:河南省森林总体的生态效益为201.46亿元,项目区为79.89亿元。但是,以上研究均存在研究指标单一或者评估方法不统一等问题,造成研究成果缺乏可比性、系统性和规范性,无法全面、客观展现我国天保工程实施的系统成效和综合效益,难以有效支撑各级政府的宏观决策或者各地区相关行业管理部门的政策制定。为此,原国家林业局天保工程管理办公室联合国家林业局科技司,委托中国林业科学研究院开展全国天保工程二十年评估工作,构建了适用全国尺度的、标准化的天保工程生态效益监测评估体系,其中,东北和内蒙古重点国有林区的研究成果已经以国家报告的形式向社会公布[18]。

(3)天保工程经济社会效益评估

20世纪90年代以来,很多国家采取了各种有效措施保护天然林资源[19]。2002年,巴西政府启动了亚马逊区域保护区项目,旨在保护热带雨林[20]。澳大利亚、美国和加拿大等国通过建立国家公园和自然保护区等措施来对天然林进行保护。新西兰的木材生产已从完全依靠天然林转变为只有1%的锯材来自天然林[21]。1993年,美国成立了森林生态系统管理评价组,对西北太平洋沿岸区域内的天然林及其他各类森林,制定新的经营管理规划,并对规划方案开展生态、经济、社会等方面的综合影响评价。此后数年,正如FEMAT预测的那样,即使该地区木材生产直线下降,经济却持续增长[22]。目前国内关于天保工程的经济社会影响研究相对较少且主要为定性分析,如唐铭[23]为吉林省三岔子林业局建立了天保工程的社会影响评价指标体系;魏智海[24]开展了小陇山林业局天保工程社会经济效益分析,但社会效益仅停留在定性分析上,没有统一指标体系并量化;范琳[25]、李娜娜[26]、马永春[27]对山西省、陕西省天保工程综合效益进行评价,以生态效益为主,社会经济效益为辅。

在绿色转型发展方面,围绕绿色发展评价指标体系国内外主要开展了绿色国民经济核算、绿色发展多指标测度体系和绿色发展综合指数方面的研究。闫函等[28]构建了区域绿色转型发展的评价指标体系,对区域绿色转型现状进行评价[29- 32]。还有学者对区域绿色转型发展的各种路径进行了研究[33- 36],或者对某个产业的绿色转型发展进行探索[37]。虽然绿色转型发展评价方面的研究很多,但还没有形成标准的绿色核算指标体系,也少见对林业绿色转型发展的系统研究。

(4)天然林生态系统动态及保护修复措施研究进展

我国天保工程是人类森林经营管理史上开创性的庞大工程,称为“天字号”工程。对天保工程建设过程中的各种技术问题进行深入地研究和探索非常必要。目前,我国在天然林保护与修复技术体系的研究方面已经赶超世界发达国家。整合生态系统保护及功能主导修复思想已经成为当前生态恢复的统一认识[38- 41]。一些发达国家已从概念和政策的宣传,进入了技术试验和推广示范阶段,特别是美国、加拿大和瑞典等国,已在不同的区域和森林类型中建立了一定规模的示范区或示范林分,如美国的太平洋西海岸针叶林的保护与生态系统经营技术,加拿大的Fundy森林保护模式示范林分(model forest),瑞典具体到林班或小班水平上的生物多样性保护与可持续经营规划技术等已比较成熟。但是,这方面的技术模式和研究成果并不能直接简单套用我国的天然林保护修复实践。国内学者近年来在天然林生态恢复的原理与技术开展了富有成效的研究,并取得了具有国际影响的的研究进展[42]。当前国际上的天然林修复还是主要以依靠生态系统自然演替为主,而我国正在积极探索以生态保护优先,自然恢复为主,在充分借助自然演替与天然更新的前提下,实施针对性人工辅助措施,例如抚育择伐、林窗和保留木调控等方式加速目的树种的更新、生物多样性和生态功能的快速修复[43- 44]。然而多数的生态抚育修复以工程项目的形式开展,缺乏长期的定位监测和系统研究。同时,这些生态修复措施主要集中在森林群落层次,缺乏生态系统、景观和区域等多时空尺度上对不同生态修复措施进行系统评估。此外,新技术的应用将有助于评估全球变化背景下森林树木恢复潜力和生态系统韧性、抵抗力[45]。

(5)天保工程政策研究进展

天保工程是一个复杂的社会系统工程,实施过程中出台了一系列的规定和政策。天保工程不只是对天然林资源实施严格保护,还包括木材产量调减、企业富余人员分流安置、以及地方政府财政减收等问题[46]。天保工程的实施对工程区的生态、经济和社会产生了诸多影响,同时也与利益相关者(地方部门、林区社区、林业职工、林农等)产生了一些矛盾和冲突。天保工程实施后,针对天保工程发展现状、存在问题和采取对策等方面开展了大量研究,从不同角度充分肯定了天保工程取得的积极成效,但同时认为现有天保政策落实、天然林保护的合理尺度、天然林生态补偿机制、退化天然林修复及可持续经营等方面还有待进一步研究[16,47]。

总体来说,以往天保工程实施效果评估主要是单一方面或个别省(区)、局部区域性范畴,尚未建立覆盖整个工程区的多个维度评估体系,缺乏整体性和系统性的评估方法,需要构建1套科学、合理、完整的工程评估体系。

1 天保工程实施效果评估的内容和指标体系

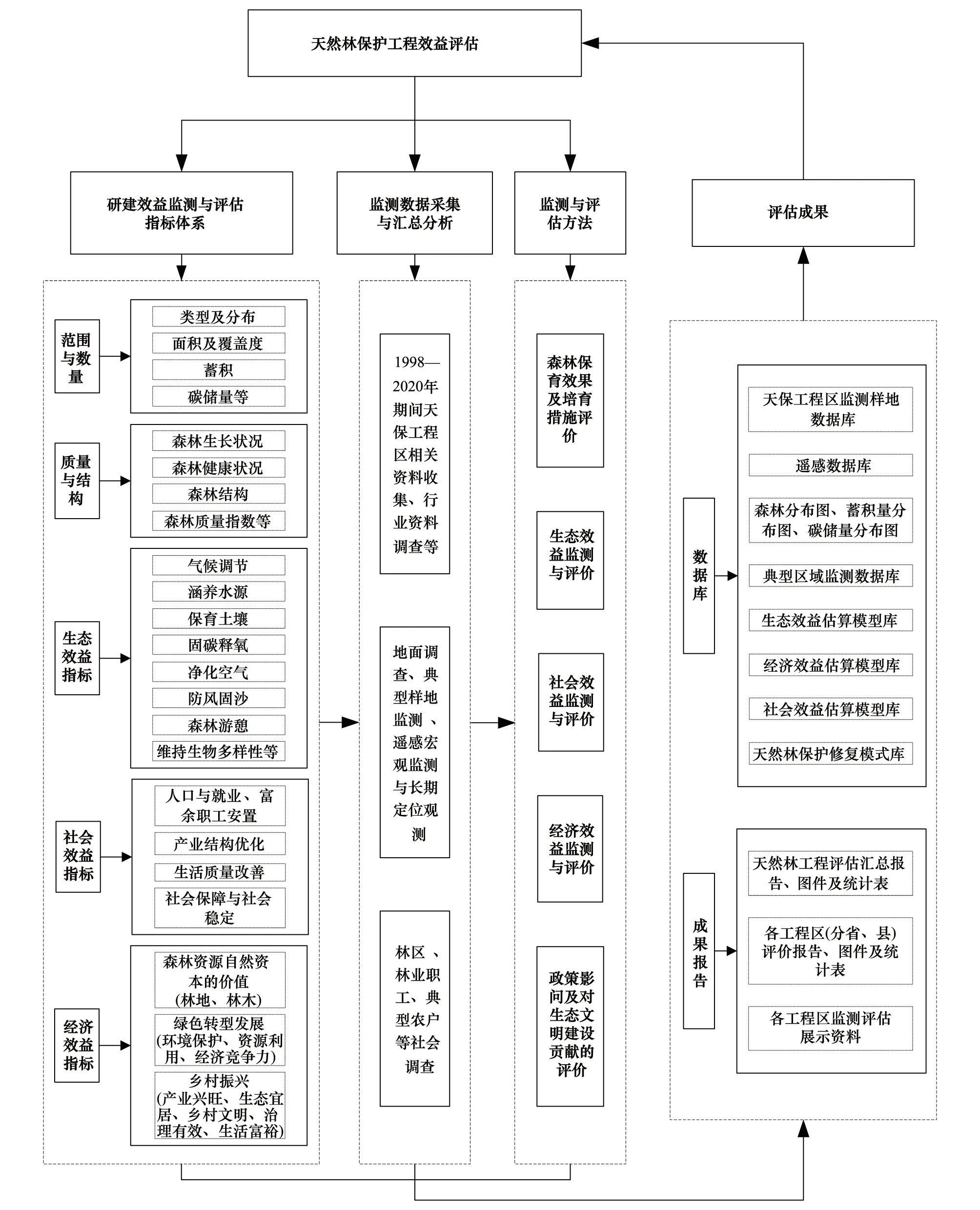

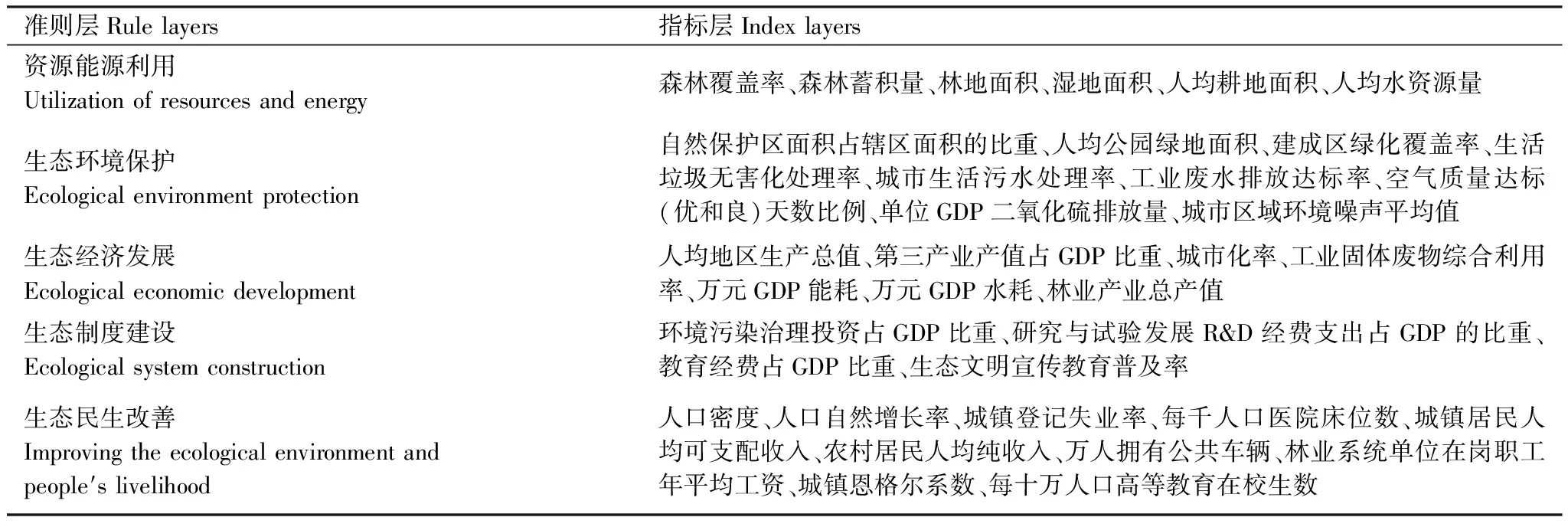

本文构建了1套系统的评估体系,包括森林资源监测评估、生态效益监测评估、社会经济效益综合评估、天然林生态系统动态及保护修复技术措施评估和新时期天然林保护政策框架体系5个方面,技术路线见图1。

图1 天然林资源保护工程实施效果评估技术路线图Fig.1 The framework for the implementation evaluation of the Natural Forest Protection Program

5个评估体系层层递进,只有诸如森林面积、生物量等指标恢复了才有可能实现生态系统服务功能的提升,在评估生态系统服务功能的同时需要兼顾评估社会和经济效益。评估天然林生态系统动态变化及保护修复措施可以结合天然林长期演替规律,全面总结分析过去两期工程中不同生态修复措施的效果,进而优化和改进天然林保护修复措施。最后,政策建议则需要在总结前面4个的评估结果之后,并结合天保工程一期、二期的政策执行情况,以及利益相关者关于全面保护天然林政策的认知、态度和潜在行为,进一步梳理、归纳和总结,提出新时期推进天然林保护的政策建议。这5方面的评估虽然是层层递进的关系,但是在具体实施操作中也可以同时进行,籍以提高评估工作效率。

1.1 森林资源评估

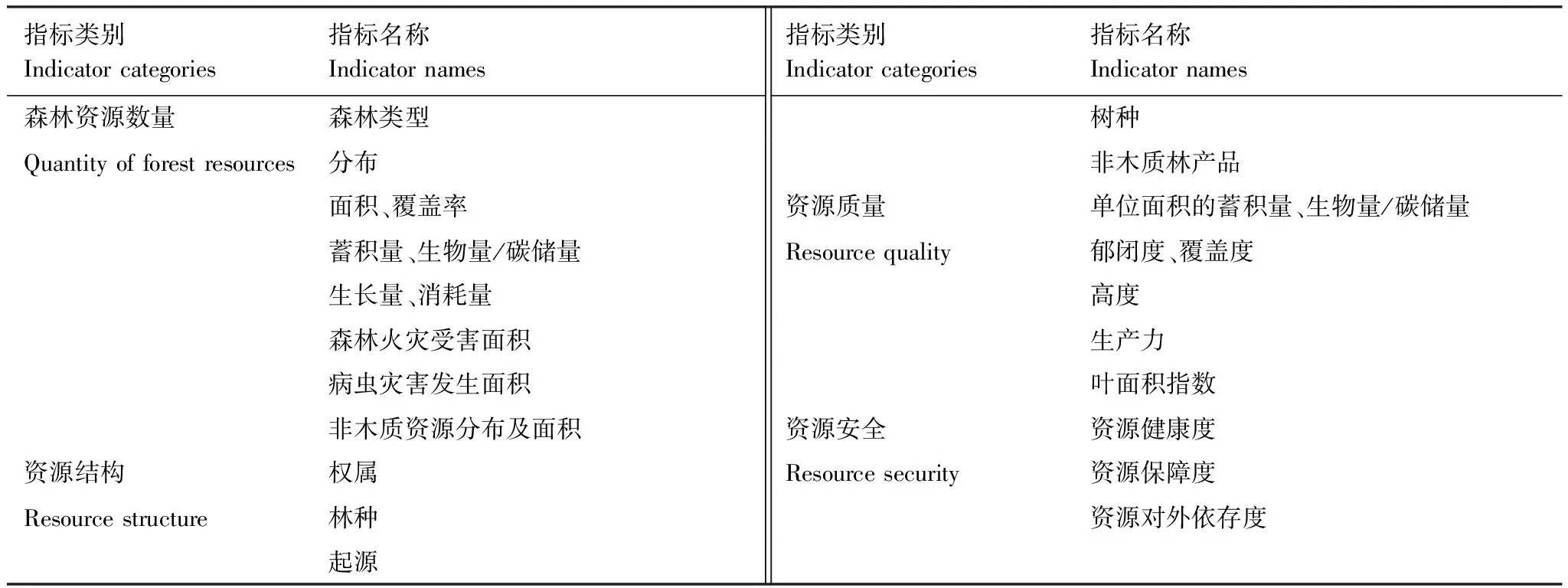

为获得我国天保工程区森林资源数量和质量上的变化数据信息,选取了天保工程区森林的类型、面积、覆盖率、森林蓄积量、生物量、碳储量和植被覆盖度等作为评估指标,用来评价天保工程实施以来森林资源动态变化和成效。技术指标如表1。

表1 森林资源评估的技术指标

1.2 森林生态效益评估

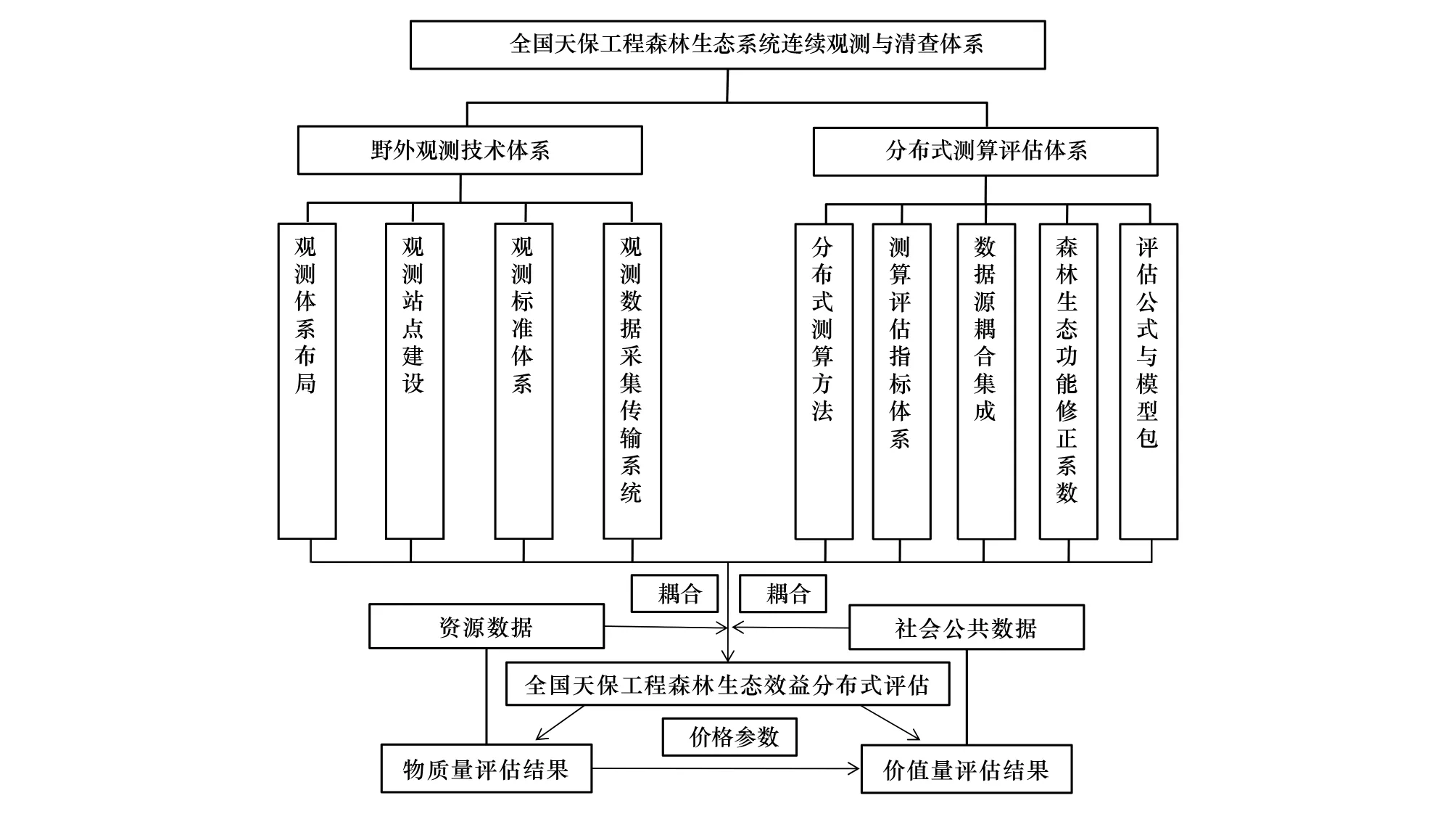

生态效益评估的内容主要包括:构建全国天保工程生态系统服务连续观测与清查体系(简称:森林生态连清),依托工程区内现有的森林生态站、林业生态工程生态效益监测点、长期固定监测样地等,采用长期定位观测技术和分布式测算方法,,并与工程区内森林资源数据相耦合,评估一定时期的天保工程生态效益(图2)。生态效益监测指标体系包括支持服务、调节服务、供给服务和文化服务4种服务类别,保育土壤、林木养分固持、涵养水源、固碳释氧、净化大气环境、森林防护、生物多样性、林木产品供给和森林康养9类功能20项指标,详见中华人民共和国国家标准《森林生态系统服务功能评估规范》(GB/T 38582—2020)。

图2 全国天保工程生态连清框架Fig.2 The frame of Forest Ecosystem Inventory System for Natural Forest Protection Program

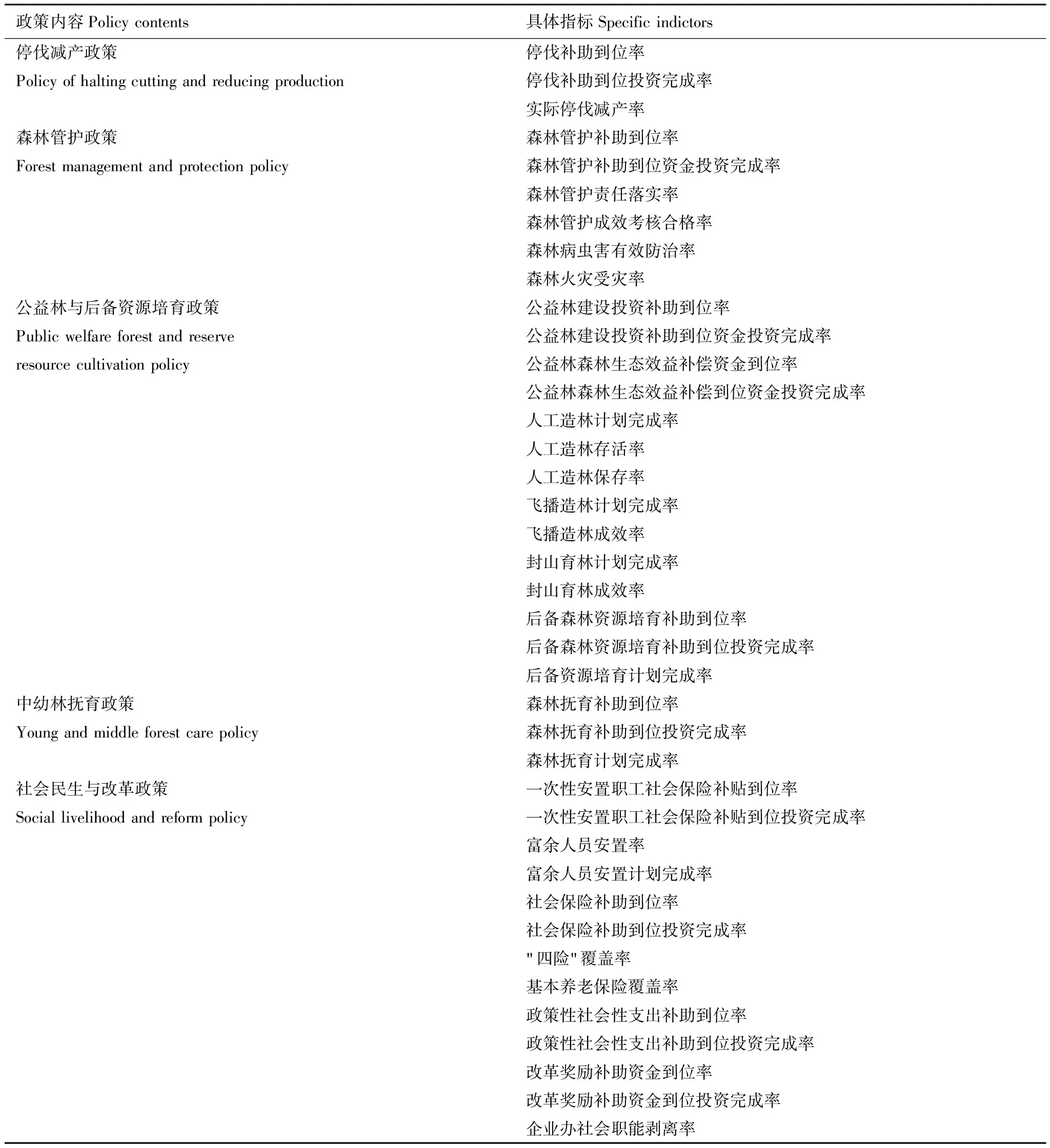

1.3 社会经济效益综合评估

评估的内容主要包括:社会效益,经济效益,政策影响和对生态文明建设贡献分析。技术指标:从天保工程的社会效益、经济效益及其对生态文明建设贡献等方面分别提出评估指标与方法(表2)。

表2 天保工程社会经济效益综合评价指标体系

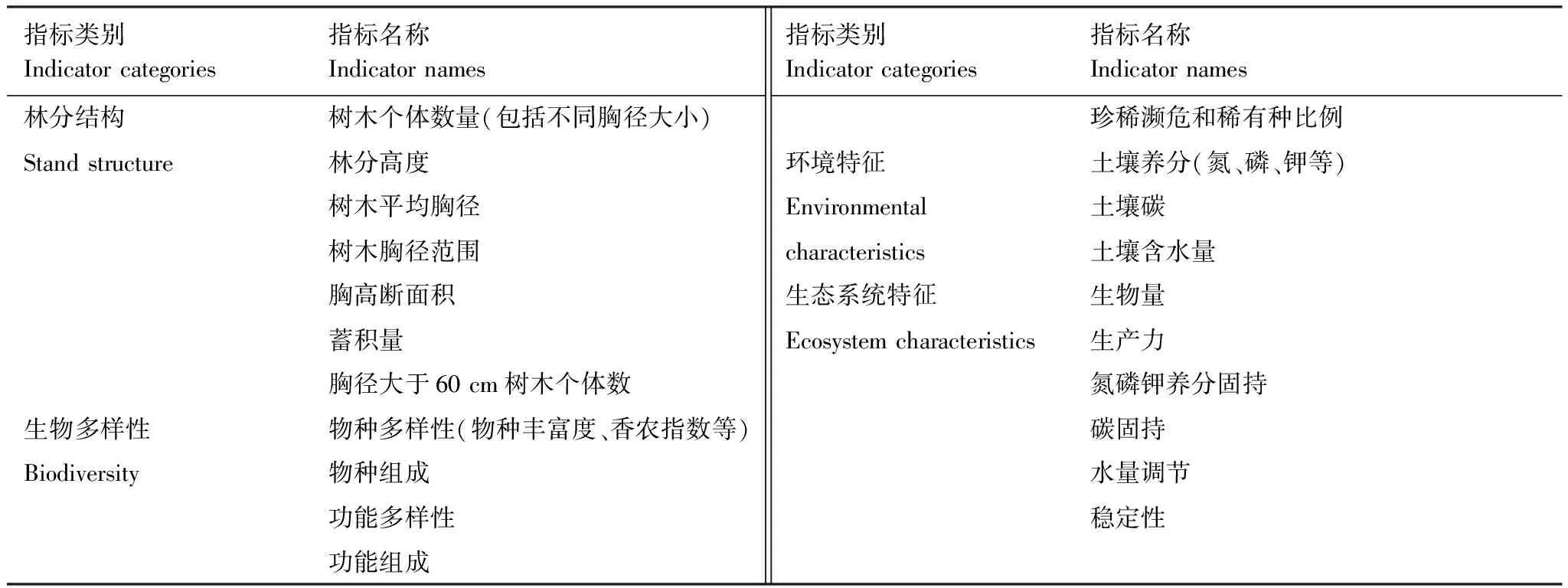

1.4 天然林生态系统动态及保护修复技术评估

评估的内容主要包括:天然林生态系统演替动态评估;天然林修复措施评估和天然林修复后续利用潜力评估(表3)。天然林生态系统动态和保护修复措施评价采用基于典型生态系统结构和功能的特征参数分析。根据中国天然林保护工程区域基础数据的可获得性和便捷性,现有生态站监测的时空差异性以及局域生态学研究的时效性和范围,主要选择四类生态系统结构指标(表4)开展评估,即:(1) 林分结构;(2) 生物多样性;(3) 环境特征;(4) 生态系统特征。运用这些指标来评估不同保护和修复方式下天然林生态系统的变化特征。

表3 天保工程对生态文明建设贡献的评价指标体系

表4 生态系统动态评价指标体系

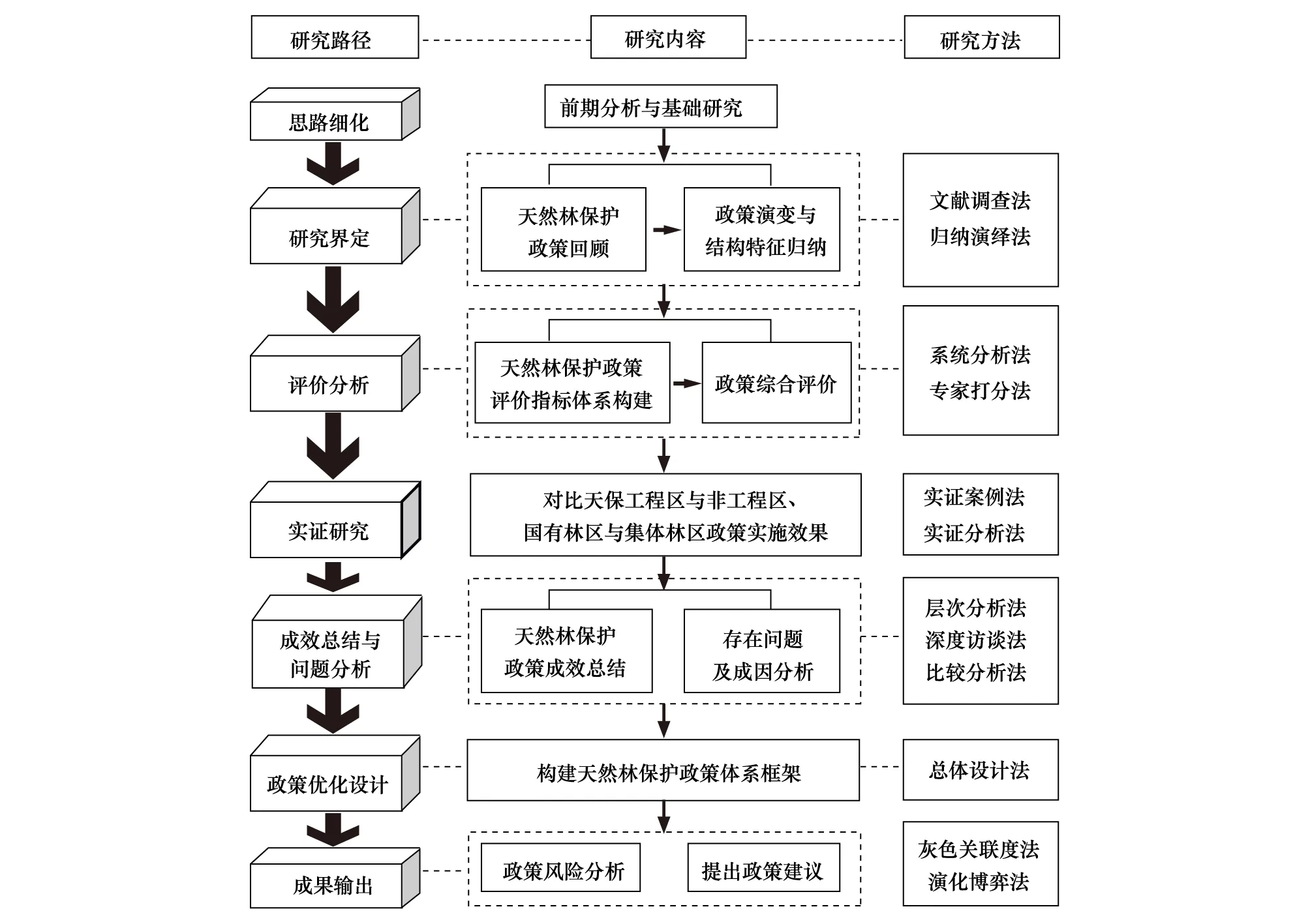

1.5 天保工程政策评估

在采用政策系统分析方法梳理天然林保护一系列政策的基础上,开展天然林保护政策执行评估与问题成因分析,政策效果及延续性评价分析,以及利益相关者对全面保护天然林的政策认知、态度与行为分析,在此基础上融合其他评估组的成果,研建新时期天然林保护政策框架体系。评价指标体系的内容主要包括天然林保护政策执行情况的评价,根据各期的天保政策文件和两期天保工程实施方案,及其具体的天然林保护政策内容来进行归类,从停伐减产政策、森林管护政策、公益林与后备资源培育政策、中幼林抚育政策和社会民生与改革政策等5个方面设定39个指标(表5),通过层次分析,功效系数等系统方法来分项和综合评价天保政策的执行情况。

表5 天然林保护政策执行情况评价指标体系

2 评估的技术途径和方法

2.1 森林资源评估的技术途径和方法

鉴于森林生态系统具有高度的异质性,只有采取合理的抽样和尺度转换方法才能够实现森林资源数量和质量评估的准确性和可靠性。迄今,我国已经完成了9次全国范围内的森林资源清查,积累了大量系统布设、连续测量的固定样地数据;同时,中国森林生态系统研究网络建设了106个长期连续运行的观测台站,这些地面样地测量数据可用于森林资源数量和质量的动态评估。

相对于基于地面样地系统的抽样调查,高分辨率遥感技术可以获得高空间、高时间分辨率的空间连续覆盖数据,尤其是形成了1999年以来的中高分辨率时间序列样数据,为全面刻画森林资源数量和质量分布及动态提供了必备的条件[48]。

估计方法包括国家森林资源清查总体的抽样估计和格网剖分的遥感建模估计。将天保工程区按100 km×100 km的网格单元进行划分,综合利用样地数据、高分辨率遥感产品与全面覆盖的中分辨率遥感数据,对森林资源数量和质量的空间分布进行建模和估计。对于满足森林资源清查总体的天保工程区,使用时点标准化处理后的样地数据进行森林资源数量和质量的估计,同时对遥感估计产品进行统一化处理。对于不满足森林资源清查总体的天保工程区,利用遥感估计产品进行分析、评价。

2.2 生态效益评价的技术途径和方法

森林生态连清技术体系是生态效益监测评估的核心技术和方法[49],因此需要构建全国天保工程森林生态连清技术体系。首先,依据郑度院士的温湿度区划、吴中伦院士的中国森林分区和土壤侵蚀分区等,再结合重点生态功能区、两屏三带[50]、全国天保工程区等,基于GIS平台,采用逐级叠置分析方法进行天保工程生态功能监测分区;然后,根据生态功能监测分区和通过国家林草局的100多个管辖的森林生态站,确定生态连清数据的来源;再次,依据森林生态系统长期定位观测标准体系和生态效益监测指标体系(其中包括2项国家标准:《森林生态系统长期定位观测指标体系》GB/T 35377—2017和《森林生态系统长期定位观测方法》GB/T 33027—2016)开展各指标的标准化观测工作,包括获取指标的观测设备设施、观测方法、数据管理等方面;最后,依据国家标准《森林生态系统服务功能评估规范》GB/T 38582—2020中规定的评估公式及模型开展天保工程生态效益监测评估工作。生态效益评估方法是基于分布式测算方法进行的,分布式测算体系是生态效益评估结果精度保证体系,可以解决森林生态系统结构复杂、森林类型多样、森林生态状况测算难度大、观测指标体系不统一和尺度转化困难等问题。

2.3 天保工程社会经济效益评价

在系统收集并整理分析天保工程相关文献和数据资料的基础上,分别梳理社会效益、绿色转型发展、乡村振兴和生态文明建设等相关文献,对现有评估案例中的指标进行重要性评价,并结合国家发布的相关标准、规划等重要政策文件中的相关指标,构建了天保工程社会经济效益综合评价指标体系,其中监测指标数据主要来自于1998—2020年的《中国统计年鉴》《中国林业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国农村统计资料》《中国能源统计年鉴》等公开出版的统计资料,部分数据来源于全国森林资源清查数据以及省统计年鉴资料。数据录入整理完成后,先对缺失值进行处理,然后采用极差法或标准差法对评价指标数据进行无量纲化处理,基于主成分分析法、熵值法对评价指标进行赋权处理,在此基础上,建立社会效益、绿色转型发展、乡村振兴和生态文明建设成效的综合指数模型,根据综合得分情况分析天保工程实施的社会经济综合效益变化趋势。

另外,经济效益评估部分还包括森林资源自然资本价值评估(本研究主要考虑林地资产、立木资产)。林地资产价值评估方法主要有:市场成交价法、效益转移法。林木资产价值评估方法主要有:市场交易价法(木材市场价倒算法、市场成交价法)、收益法(收益现值法、收获现值法、年金资本化法、周期收益资本化法)、以及成本法。

对于天保工程国内外政策影响部分,主要从中国知网、Web of Science等数据库收集相关文献,开展国内外对天保工程实施政策影响的文献回顾分析;利用数据爬虫技术收集国内外对天保工程实施政策影响的媒体报道、联合国粮农组织林业统计数据及中国林业统计年鉴等,辅以调查问卷,全面揭示天保工程的国内外舆论影响及对木材市场的影响。

2.4 天然林生态系统动态及保护修复措施评估的技术途径和方法

生态系统动态评估的基本途径是在获取中国天保工程实施期间的中国森林资源清查一类数据的基础上,获得各工程区内不同天然林森林类型及其不同年龄阶段的群落结构、立地环境数据和生态系统功能基本特征数据。构建天然林在不同时期内各个参数的基本数据库,完善可获取样地在群落结构、物种、生境和生态系统功能方面的各项指标。主要方法是按照“天然林保护工程区森林资源监测和评估示范”课题划分的天然林类型,结合不同林龄阶段、工程实施区域等,利用广义线性模型、混合效应模型等数学方法,分析不同时期内各项生态系统参数的动态变化特征。

天然林保护和修复措施评估的基本途径是选择典型示范区,利用生态站监测和长期科学试验数据,运用近自然法、健康距离法、多元统计等定量分析不同修复措施对不同林分类型和林龄生态系统结构的影响。主要方法是利用异速生长模型、广义线性回归模型、基于排序回归(ORBA,ordination-regression based approach)等方法,基于天然林物种组成、生态系统结构与功能参数的演替规律和发展趋势,以老龄林为最终参考修复目标,建立生态系统结构演替模型,预测不同修复方式下天然林的恢复速度和方向。根据不同植被类型在不同修复措施下与老龄林的差异程度,提出天然林资源合理利用的参考时间节点。按照达到老龄林40%、60%、80%的恢复水平,设定相应的保护和利用目标。

2.5 天保工程政策评估的技术途径和方法

天保工程政策评估的方法包括文献统计法,系统评价法,比较分析法,实证分析法和总体设计法。数据获取主要包括天保工程一期、二期的数据,以天保工程的17个省(自治区)的天然林保护政策实施单位为研究对象,收集数据。此外,还要根据项目其他组分的研究成果,通过分别走访调查天保工程区、非天保工程区、重点国有林区、集体林区的典型的天保政策实施单位,通过问卷调查,小组访谈、半结构访谈,以及其他参与式方法等与核心利益相关者对天保政策实施情况与问题进行快速评估,并征求利益相关者的关于新时期天然林保护政策取向的意见。

图3 天保工程政策评估的技术实施路线图Fig.3 The framework of policy evaluation of the Natural Forest Protection Program

3 结语

本文系统分析了天保工程实施效果评估需求,构建了基于森林资源、生态效益、社会经济效益、天然林生态系统动态及保护修复措施、政策成效等五个方面的科学评估方法体系,研建了定性和定量因子相结合的评价指标体系及评估技术途径,为开展我国天保工程效益提供了可借鉴的方法体系。具体结论如下:

(1) 采用森林资源调查、遥感观测和模型模拟等多种技术手段对天保工程实施后的森林资源数量和质量进行定量分析和评估,可以全面系统、及时准确地了解我国天保工程区的森林资源时空动态变化规律。

(2) 采用森林资源清查和生态连清相结合的技术体系,并利用生态系统功能评估模型、天保工程资源数据和社会公共数据,评估全国天保工程的生态系统服务的物质量和价值量,分析不同生态服务类型动态变化及其影响因素。

(3) 采用长期定位观测和样地调查方法研究天然林恢复演替过程中树种多样性和功能的动态变化,有助于阐明天然林面积和蓄积量变化对天然林生态系统恢复的影响,筛选不同区域或干扰体系下天然林保护修复的优化方案。

(4) 构建天然林保护政策框架体系适用于系统评价天然林保护政策的执行情况和效果,梳理政策执行存在的问题、成因和影响因素,为天然林保护修复政策修订提供决策依据。

致谢:感谢“天然林保护实施效果评估技术及方案示范”项目咨询专家的指导和项目组成员(李勇、覃先林、李海奎、蒙诗栎、余涛、刘建峰、陆霁、李婷婷、程中倩、王林龙、孟贵等)的付出。