小江断裂带宜良盆地西缘断裂晚第四纪活动的地质地貌证据

2021-08-05常玉巧陈立春李西周青云

常玉巧 陈立春 李西 周青云

摘要:据历史资料记载,云南宜良地区曾于公元1500年发生过一次M>7地震,该地震发生在小江断裂带上,但对其具体发震断层及其地表破裂分布的确定,仍存有较大分歧。在高分辨率遥感影像解译基础上,沿宜良盆地西缘断裂进行了翔实的地质地貌调查,获得了该断裂晚第四纪活动的一些地质地貌证据。店房探槽和打挂村探槽组开挖结果揭示:宜良盆地西缘断裂断错了全新世地层,最新一次活动断错了(2 460±30)a BP的地层。结合断错地貌和地震破坏记录的分析,其最新事件可能对应于1500年宜良地震。

关键词:小江断裂带;宜良盆地;探槽;1500年宜良地震

中图分类号:P315.21 文献标识码:A 文章编号:1000-0666(2021)02-0152-10

0 引言

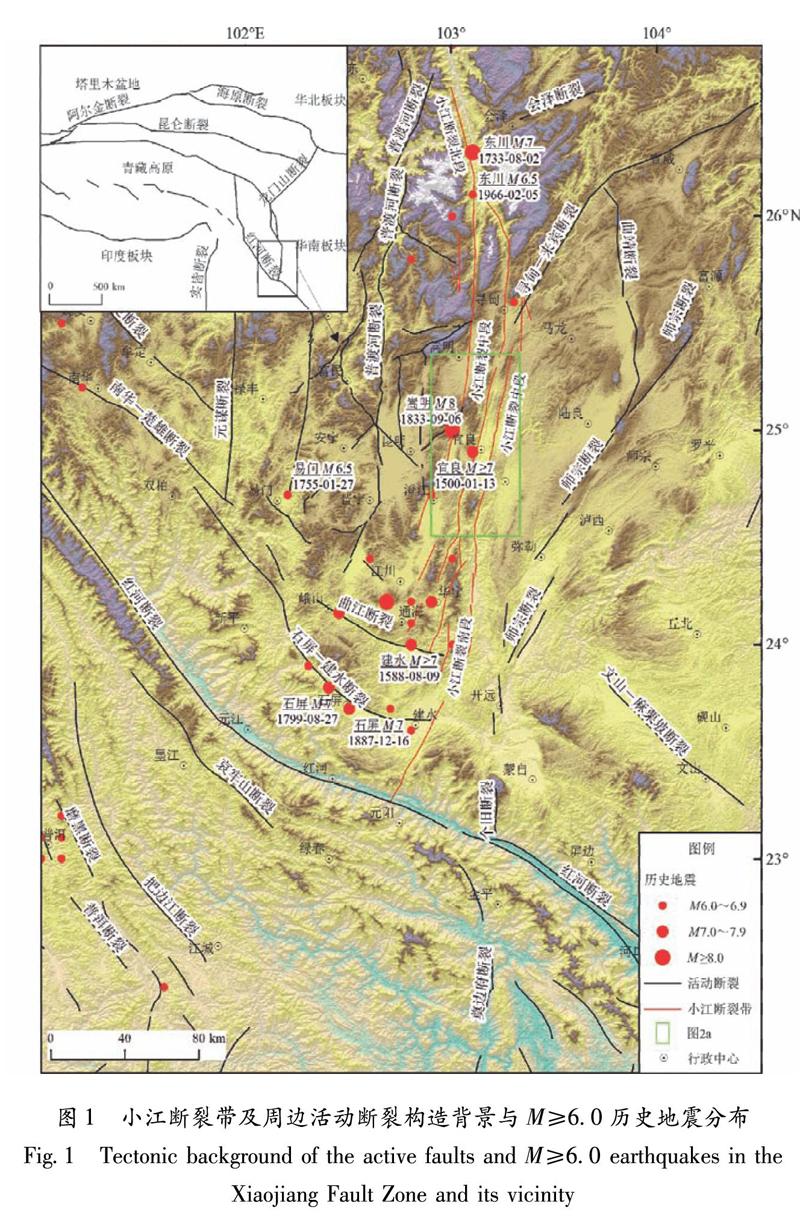

小江断裂带是川滇菱形块体的东南边界断裂,为青藏高原东南缘强烈左旋走滑活动的鲜水河—安宁河—小江断裂系的重要组成部分。小江断裂带由北至南,可以分为3段:北段在巧家至东川之间,仅有一条主干断裂;中段位于东川至抚仙湖一带,由东、西两条分支断裂构成;南段为抚仙湖以南至建水盆地北侧,由多条分支断裂组成(Guo et al,2021)。沿小江断裂带,近500年共记录有M≥6地震11次,最大一次为1833年嵩明8级地震。其中,M≥7地震包括北段1733年东川73/4级地震,中段1500年宜良7级地震、1789年华宁7级地震和1833年嵩明8级地震,南段历史上没有发生过M≥7地震,但在建水县城附近,1606年发生过63/4级地震。历史地震形成的破裂已基本覆盖,贯通整个小江断裂带(宋方敏等,1998;闻学泽等,2011;韩竹军等,2017;Guo et al,2021)。但由于强烈的剥蚀环境和人工改造,小江断裂带上的同震地表破裂难以保存,现存地表形迹大多已模糊不清,给小江断裂带的活动构造定量研究带来了极大的困难。

据史料记载:公元1500年1月,宜良、澄江一带发生强烈地震。对该次地震,前人曾做过许多相关研究(顾功叙,1983;胡耀雄,邓瑞生,1988;俞维贤等,1995;曹忠权等,1996),但由于历史记载较为粗略,对于该地震的震级、震中位置和发震断裂的确定仍然存在很大争议,主要有两种观点:①发震构造是小江西支断裂(张爱生,1992);②发震断裂是小江东支断裂(俞维贤等,1995;曹忠权等,1996)。20世纪90年代,在开展小江断裂带1∶5万活动断裂地质填图工作时发现了1500年宜良地震的一些地表形迹和地貌证据,认为该次地震的同震地表破裂带沿小江东支断裂的小新街—宜良和宜良—徐家渡等两条次级断裂展布,全长约81 km(宋方敏等,1998)。但该工作结果主要依据断错地貌,缺乏直接断错全新世地层的剖面证据。

1500年宜良地震距今已達500多年,宜良段是小江断裂带中离逝时间较长的一段。为了获得该次地震地表破裂更确凿的地质证据,在前人工作基础上,我们沿宜良盆地西缘断裂开展了高分辨率遥感解译和翔实的地质地貌调查,并在店房村和打挂村进行了探槽开挖研究。

1 研究背景

滇东地区及邻区位于青藏高原东南缘,南北地震带南缘,川滇地块与华南地块的结合部位(图1)。青藏高原物质向东逃逸受到稳定的华南地块的阻挡,造成川滇块体沿两侧滑移速率不同的边界断裂发生顺时针转动(Zhang et al,2004;Shen et al,2005;徐锡伟等,2003;李西,2015)。小江断裂带是川滇活动块体的东南边界断裂,与鲜水河断裂带、安宁河断裂带和则木河断裂带一起构成了川滇菱形块体的东边界,是云南地区地震活动性最强的地震带之一(张世民,谢富仁,2001;闻学泽等,2011;李西,2015)。

小江断裂带北起巧家以北,往南经东川、寻甸、嵩明、宜良,直达建水东南,近南北向延伸超过400 km,总体呈向东微凸的弧形展布(图1),是一条内部结构十分复杂的断裂带(宋方敏等,1998;闻学泽等,2011;李西,2015;韩竹军等,2017)。该断裂总体上可划分为3部分:北段自巧家至蒙姑,全长约50 km,结构较为单一。中段结构较为复杂,自小江村分为东、西两支:东支断裂由蒙姑西向南东,经东川、功山、寻甸、小新街、宜良,一直延伸至徐家渡,全长约200 km,走向由350°逐渐变化为10°左右,自北向南包括蒙姑—东川断层、东川—田坝断层、功山—寻甸西缘断层、塘子—小新街盆地西缘断层、小新街盆地东缘—宜良断层、宜良—徐家渡断层等主要次级断层。西支断裂由北向南过沧溪—嵩明—澄江,全长约180 km,近南北向;两支断裂相距12~16 km。南段从徐家渡和宜良盆地南端向南延伸,经华宁、盘溪、建水,全长约150 km,近南北向延伸。

GPS观测数据表明,小江断裂带现今的平均走滑速率为10 mm/a,由北而南呈递减趋势:北段(巧家—东川)为10 mm/a,中段(嵩明附近)为8~9 mm/a,中—南段(宜良附近)为8 mm/a,南段(建水附近)为4 mm/a(张培震等,2002;He,Oguchi,2008;闻学泽等,2011;李西,2015)。构造地貌等资料结果显示第四纪以来,小江断裂带平均滑动速率为6~16.5 mm/a(李西,2015)。韩竹军等(2017)根据地质方法获得小江断裂带南段平均左旋走滑速率约为7 mm/a,并找到了南段全新世活动的地质地貌证据。

2 宜良盆地西缘断裂晚第四纪活动的地表形迹

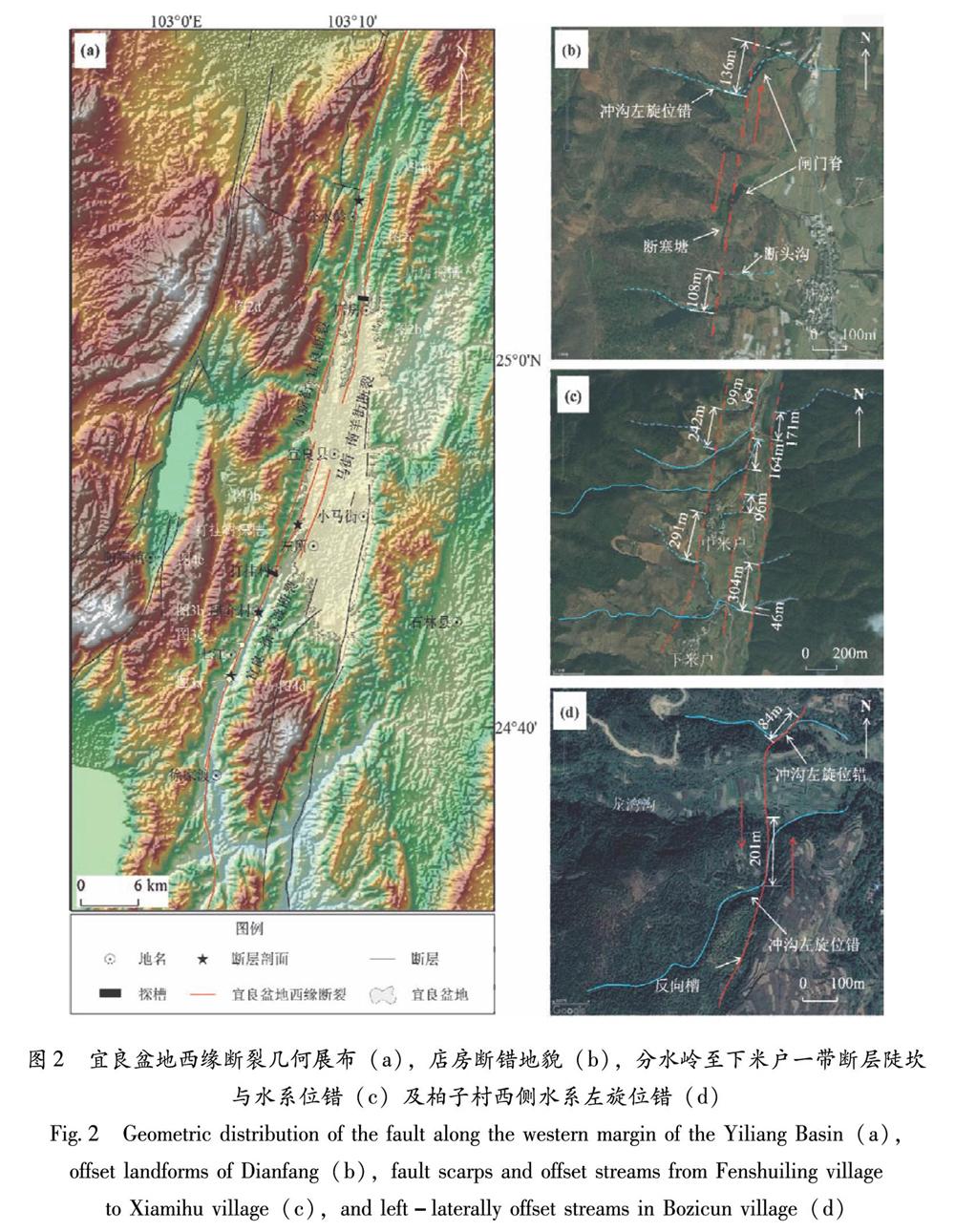

根据1∶5万填图结果,宜良盆地西缘断裂由盆地西侧组成拉分构造的2条次级断层即小新街—宜良断层、宜良—徐家渡断层,以及沿宜良盆地主体西缘展布的马街—南羊街断层组成(宋方敏等,1998)。其中,小新街—宜良断层北起小新街,经马街、江头村、腊介村,至徐家渡以南,全长约95 km,走向10°~30°,陡倾向北西,由两条次级张剪切断裂呈左行左阶型羽列展布而成,西侧是小新街—宜良断层,东侧为宜良—徐家渡断层,二者构成拉分构造(图2a)。马街—南羊街断层北起马街盆地南缘,往南经草房、蒲草塘、店房、宋家营,穿过宜良盆地后经彭家庄、黑羊村,最后止于南羊街一带,全长约38 km。

2.1 断错地貌

遥感影像及构造地貌特征显示,宜良盆地西缘断裂线性特征明显(图2a),3条次级断层沿线线性槽谷地貌发育,断裂断错水系等线性标志体,使之发生不同程度的左旋位错(图2b~d)。在沿断裂带野外考察过程中,验证了遥感影像上观察到的水系同步位错、断层陡坎和断层槽谷等断错地貌的存在。以上地貌特征表明,该断裂晚第四纪活动特征表现为左旋走滑的运动学性质。

在遥感影像上,马街—南羊街断层线性特征清晰,沿该断裂带发育了断层槽谷、水系位错、断塞塘等多种典型的断错地貌现象。特别是在店房乡西侧山腰处(103°10′40.82″E,25°02′40.98″N),卫星影像和野外调查中均可见断裂经过的地方发育了清晰的断层槽谷、水系同步位错、断塞塘、闸门脊和断头沟等系列断层地貌(图2b)。断裂的左旋走滑运动使山脊、水系等发生同步位错。其中,水系位错可分期,新老冲沟位错量差别较大,达数米至数十米不等;闸门脊前形成断塞塘,闸门脊呈陡立的悬崖,垂直高差可达数十米。

在小新街—宜良断层沿线,断层的水平剪切运动引起多条水系发生同步位错,甚至有些部位还发育了多期冲沟位错,如分水岭至下麻邑村段广泛发育冲沟位错,多条冲沟表现出同步位移特征,部分冲沟具有多期位移现象(图2c)。有的水系位错还伴生了断层槽地等断错地貌,如柏子村西侧水系左旋位错和反向槽,其中,水系位错量为50~200 m(图2d)。

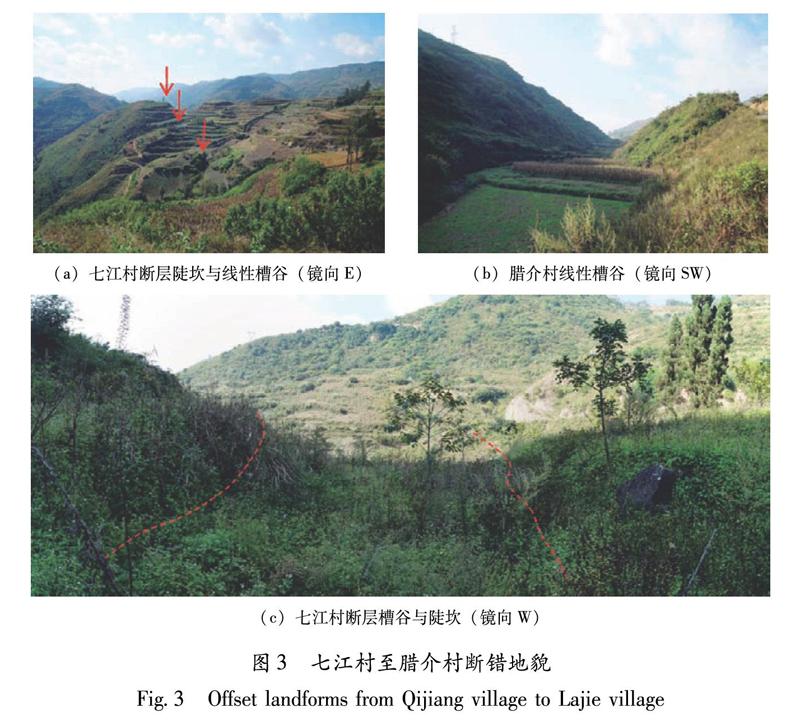

沿宜良—徐家渡断层段,在石坝村东侧,农田之间的纹沟也出现左旋同步位错,北东侧可见线性断层槽谷。沿打挂村、沙河、腊介村至七江村一线,连续发育线性槽谷、反向陡坎与槽地及水系同步位错等断错地貌(图3)。

2.2 断层剖面

在宜良盆地西緣断裂沿线遥感影像线性特征较清晰、断错地貌较明显的一些部位,发现多处断层剖面(图2a)。分水岭剖面位于(103°10′27.21″E,25°08′30.83″N)处,在分水岭以北约1.5 km,剖面上见断裂破碎带,断层两盘地层颜色差异显著,上盘为砂砾石层,下盘为灰白色黏土层。断层面上发育断层泥,含角砾岩,断层泥沿断层面压扁呈带状分布形成显著的剪切面,断层面产状为15°∠45°(图4a)。石坝村剖面位于(103°07′00.02″E,24°50′52.28″N)处。石坝村附近,断层破碎带控制泥盆系地层与震旦系地层接触,断层面近直立(图4b)。腊介村剖面位于(103°04′46.38″E,24°46′05.43″N)处。在腊介村东侧约100 m处高速路边,发育有多条次级断裂,断层清晰可见。但由于顶部盖层表面风化严重,断层最新切割关系尚不明确(图4c)。七江村剖面位于(103°03′12.13″E,24°42′37.58″N)处,该处线性槽谷和反向陡坎的南西端剖面上花岗岩脉内发育断层破碎带,断层东侧为灰绿色泥质页岩层,推测为围岩。带内物质沿近于直立的断层面(剪切面)定向,指示断层强烈的水平剪切作用(图4d)。

3 探槽剖面特征

3.1 店房地点

店房一带,冲沟左旋同步位错、闸门脊与断塞塘、断层槽谷、断头沟等断错地貌发育(图2b)。在(103°10′37.2″E,25°3′10.8″N)处跨断塞塘进行开挖,揭露出的地层单元特征如下:①灰色、浅灰色含砾砂层,中粗砂含量较高,砾块磨圆较好;②该层含丰富砾块,根据颜色和物质成分又可细分为两层:②a为黑色含砾块淤泥层;②b为钢灰色、浅灰色含砾块砂层,中粗砂含量较高,砾块磨圆次圆,大小不等;③灰色含砾块砂层,所含砾块较②层明显减少;④深灰色含砾块砂土层,颜色为深灰色,以砂为主,中粗砂含量较高。砾块磨圆度较好,大小不等,底部含磨圆度较好的砾石层,下界面较清晰;⑤黄色含砾块黏土层,下界面呈渐变过渡;⑥褐色表层耕作土。

探槽揭示出4条比较清晰的断面(图5)。根据断层与地层的切割关系及地层的变形特征可识别出至少4次断错事件,从老到新依次是:事件Ⅰ:发生在层①沉积之后、层②a沉积之前,依据是层②与层①呈明显的沉积特征变化,二者主体均为含砾砂层,但层①物质成分较层②均匀,砾石磨圆较层②好,含量偏少,层②具断陷塘沉积特征,物质成分较层①复杂,底部颜色较深,砾石丰富,顶部颜色变浅,砾石磨圆度变差;断层F1在层①中断面清晰,层②沿F1发育为不明显的裂隙。事件Ⅱ:发生在层②b沉积之后、层③沉积之前,F1、F2、F3和F4均断错层②,在其顶部形成裂缝或断陷塘,层③呈楔形充填、沉积。事件Ⅲ:发生在层③沉积之后、层④沉积之前,依据是:层③和层④不整合接触,层间发育砾石层,且两层的变形程度存在明显差异,层③较层④变形更为强烈。F1左侧分支断层断错层②和层③,在顶部形成裂隙或断陷塘,层④呈楔形充填其中。

事件Ⅳ:发生在层⑤形成之后,判断标志为层⑤内普遍发育竖向细小裂缝,为深色物质所填充。

层①和层②b层中采集的14C年代样品测试结果分别为(28 970±140)a BP和(29 920±160)a BP,据此推断事件Ⅰ发生在距今不到3万年,即晚更新世晚期。层④底部采集的14C年代样品测试结果为(13 260±50)a BP,事件Ⅲ至少发生在晚更新世末期之前。而事件Ⅳ的时代被限制在层⑤和层⑥之间,遗憾的是,层⑤未获得有效的测试结果。断层断错地层的最新测年结果,即层④底部的测年结果为(13 260±50)a BP,据此可以判断店房探槽剖面处断层最新活动为晚更新世末—全新世。

3.2 打挂村地点

打挂村至沙河一带,断错地貌较为明显。断层槽谷与断层陡坎断错地貌组合呈线性延伸约为2 km,多条冲沟同步位错。在打挂村西侧,断层地表形迹表现为近于平行的两支,跨这两支各开挖了1个探槽(图2a、图6),探槽TC1(103°5′31.2″E,24°48′21.6″N)位于西侧低洼槽谷中;探槽TC2位于探槽TC1东侧约10 m处。2个探槽揭露的地层单元除局部有细微差别,总体可以对比。

3.2.1 探槽TC1

探槽TC1揭露的主要地层单元特征如下:①褐色黏土与灰绿色砾块互层,顶界具牵引现象,可能为挠曲变形所致;②黄绿色含黏土砂砾层,发育竖向裂缝,南壁底部洼地处含灰绿色黏土,该灰绿色黏土内采集的14C样品AMS测年结果为距今(10 680±50)a;③黄绿色含黏土砂砾堆积,含丰富砾块,砾块磨圆度较好,可能为层②的坎前堆积;④该剖面上未见该层,地层特征见下文TC2地层④描述;⑤蓝黑色淤泥层;⑥灰绿色砂砾层,冲积砂砾,磨圆度较好,该层内采集的14C样品AMS测年结果为距今(14 410±40)a;⑦深褐色黏土层;⑧表层褐色耕作黏土层,略发红,底界清晰,近水平延伸,该层中部采集的14C样品AMS测年结果为(130.36±0.49)pMC。

探槽TC1剖面上大致可以识别出4组断面:F1、F2、F3和F4(图7),F1和 F2均被层⑧所覆盖,主要发育于较老的层①中,产状陡立。其中,F1已上延至层③中,由数条次级断裂组成(图7)。F3断错层①,可能已延至层⑥中(图7)。探槽剖面也显示,层①顶部普遍存在明显的挠曲变形。

根据断层与沉积地层单元的断错关系,可以识别出一次非常明确的事件,事件发生在层⑥沉积之后、层⑦沉积之前,依据是:F3和F4断错了层⑥、上覆层⑦,由于层⑦未能采到14C样品,事件发生年代只能限定在(14 410±40)a之后。

3.2.2 探槽TC2

探槽TC2剖面揭露的主要地层单元特征如下(图8):①风化—半风化的残坡积褐色黏土与灰绿色砾块互层,顶界具挠曲牵引现象;②团块状土、砾块混杂堆积,整体呈楔状,具坎前或充填楔状堆积特征;③黄褐色黏土层,与层②不整合接触,界面较清晰,该层顶部采集的14C样品AMS测年结果为距今(2 630±30)a;④蓝黑色砂砾层,具断陷塘型沉积特点;⑤蓝黑色粉砂土层,具断陷塘型沉积特点,该层中部采集的14C样品AMS测年结果为距今(2 460±30)a;⑥黄绿色砂砾层,颜色非常特殊;⑦包括⑦a、⑦b和⑦c 3个亚层,⑦a为蓝黑色粉砂土和黄绿色砂砾层混杂层,可能为层⑤和层⑥挤压隆起变形形成的鼓包状混杂堆积,⑦b为顺坡堆积的褐色黏土团块,⑦c为近水平堆积的黄褐色砂黏土;⑧该层底部界限清晰,探槽东侧较厚,根据岩性成分,又可以细分为灰褐色黏土层⑧a、灰土层⑧b、表层耕作土⑧c 3个亚层。

该剖面揭示了两组断裂:F1和F2。其中F1由一系列次级断层组成,具走滑兼有逆冲变形特征;F2发育于洼地沉积的蓝黑色砂砾、粉砂土中,断面不是很清晰。根据断层与沉积层之间的断错关系,探槽剖面揭露出不止一次事件,但限于剖面西段主体为残坡积堆积,缺乏沉积单元和测年样品,故事件序列难以厘定。能够明确的是:最新一次破裂事件沿F2断错了剖面标志层⑤—⑥,沿F1则表现为层⑤—⑥发生了类似挤压鼓包似的鼓起变形,形成层⑦a。根据测年结果,最新一次事件至少发生在(2 460±30)a BP之后。

4 讨论

遥感解译与地质地貌调查结果显示:宜良盆地西缘断裂,由小新街—宜良、宜良—徐家渡和马街—南羊街3条次级断层组成,其中,小新街—宜良断裂和宜良—徐家渡断裂,线性影像特征总体较为清晰,断层槽谷、水系位错等晚第四纪活动地貌局部发育,被前人归为地震地表破裂形变带(曹忠权等,1994,1996;俞维贤等,1995;宋方敏等,1998)。虽然本次调查并未发现地表裂缝和挤压鼓包等典型的走滑型同震地表破裂形迹,但结合多个断层剖面,可以明确这些线性地貌为断层活动地表形迹。店房和打挂村探槽剖面进一步揭示该断裂晚更新世末以来有过多次地表活动,最新一次事件断错了距今约2 400 a以来的地层。

尽管目前对1500年宜良地震的发震构造仍存有争议,但从历史记载看,地震破坏最严重、并有大量人员伤亡的地点是宜良县城一带(顧功叙,1983;国家地震局地球物理研究所,复旦大学中国历史地理研究所,1986;国家地震局震害防御司,1995)。1∶5万活动断裂地质填图结果揭示,该次地震的同震地表破裂带沿小江东支断裂的小新街—宜良和宜良—徐家渡2条次级断层展布(宋方敏等,1998)。宜良盆地一带断层地表活动形迹较为清晰的全新世活动断裂也是这两条次级断层。由此推测,宜良盆地西缘断裂应该是1500年宜良地震的发震断裂。根据打挂村探槽组揭露的最新一次事件年代在距今约2 400 a,而宜良盆地一带历史上又仅有1500年这一次大震记录,说明宜良盆地西缘断裂的最新一次事件应该是1 500年宜良地震,其离逝时间已超过500 a。Li等(2015)对小江断裂带西支的探槽古地震研究揭示,小江断裂带西支的大震平均复发间隔约为370~440 a。与小江断裂带西支特别是嵩明段的研究结果对比(李西,2015;Li et al,2015),本文得出:小江断裂带东支宜良段,在遥感影像上断裂的线性特征与断错地貌发育程度,以及在探槽剖面上断面错动全新世地层迹象都比西支的嵩明段要弱,未来发生类似1833年嵩明8级地震或更大震级的可能性不大。但考虑到宜良盆地西缘断裂自1500年发生宜良地震以来,已500多年未发生过强震,该断裂未来地震危险性不容忽视。

需要说明的是,目前仅有打挂村探槽组揭露出宜良—徐家渡断裂断错了历史记录时期的地层,而其它两支断裂尚无直接断错全新世地层的剖面证据,也就是说,1500年宜良地震是否破裂了整个宜良盆地西缘断裂带,仍需进一步的研究。

5 结论

通过对宜良盆地西缘断裂进行高分辨率遥感解译和翔实地质地貌调查,并结合断错地貌分析、探槽剖面及地层年代学分析,初步获得以下结论:

(1)遥感解译与地质地貌调查结果表明,宜良盆地西缘断裂由小新街—宜良、宜良—徐家渡和马街—南羊街3条次级断裂组成;遥感影像上,宜良盆地西缘断裂线性特征清楚,沿断裂发育断层槽谷和水系位错等活动地貌。

(2)店房探槽和打挂村探槽组开挖结果揭示,宜良盆地西缘断裂断错了全新世地层,最新一次事件断错了距今约2 400 a以来的地层,为全新世活动断裂。

(3)结合历史大震记录及宜良盆地附近全新世活动断裂的发育与分布,认为宜良盆地西缘断裂最新一次事件应该对应于1500年宜良地震。

冉勇康研究员对探槽工作给予了现场指导,曾蒂和陈俊磊参与了部分野外工作,审稿专家提出了宝贵意见,在此一并表示衷心感谢!

参考文献:

曹忠权,申旭辉,宋方敏,等.1994.1500年宜良地震地表破裂带初步研究.活动断裂研究(3)[M].北京:地震出版社.

曹忠权,申旭辉,宋方敏,等.1996.1500年云南宜良地震的发震构造[J].地震研究,19(2):184-191.

顾功叙.1983.中国地震目录[M].北京:科学出版社.

国家地震局地球物理研究所,复旦大学中国历史地理研究所.1986.中国历史地震图集(明时期)[M].北京:地图出版社.

国家地震局震害防御司.1995.中国历史强震目录(公元前23世纪-公元1911年)[M].北京:地震出版社.

韩竹军,董绍鹏,毛泽斌,等.2017.小江断裂带南段全新世活动的地质地貌证据与滑动速率[J].地震地质,39(1):1-19.

胡耀雄,邓瑞生.1988.阳宗海冬瓜营古地震剖面(英文)[J].地震研究,11(3):309-324.

李西.2015.川滇地块云南地区不同发育阶段边界断裂破裂特征研究[D].北京:中国地震局地质研究所.

宋方敏,汪一鹏,俞维贤,等.1998.小江活动断裂带[M].北京:地震出版社.

闻学泽,杜方,龙锋,等.2011.小江和曲江—石屏两断裂系统的构造动力学与强震序列的关联性[J].中国科学:地球科学,41(5):713-724.

徐锡伟,闻学泽,郑荣章,等.2003.川滇地区活动块体最新构造变动样式及其动力来源[J].中国科学:地球科学,33(S1):151-162.

俞维贤,李志祥,侯学英,等.1995.1500年宜良地震地表形变带的考证[J].地震研究,18(4):405-411.

张培震,王琪,马宗晋.2002.青藏高原现今构造变形特征与GPS速度场[J].地学前缘,9(2):442-450.

张世民,谢富仁.2001.鲜水河—小江断裂带7级以上强震构造区的划分及其构造地貌特征[J].地震学报,23(1):36-44,111.

Guo P,Han Z,Dong S,et al.2021.Latest Quaternary active faulting and paleoearthquakes on the southern segment of the Xiaojiang Fault Zone,SE Tibetan Plateau[J].Lithosphere,1,doi:10.2113/ror1/7866379.

He H L,Oguchi T.2008.Late Quaternary activity of the Zemuhe and Xiaojiang Faults in southwest China from geomorphological mapping[J].Geomorphology,96(1-2):62-85.

Li X,Ran Y K,Chen L C,et al.2015.Late Quaternary large earthquakes on the western branch of the Xiaojiang Fault and their tectonic implications[J].Acta Geologica Sinica(English Edition),89(5):1516-1530.

Shen Z K,Lu J N,Wang M,et al.2005.Contemporary crustal deformation around the southeast borderland of the Tibetan Plateau[J].Journal of Geophysical Research,110(B11):B11409.

Zhang P Z,Shen Z K,Wang M,et al.2004.Continuous deformation of the Tibetan plateau from global positioning system data[J].Geology,32(9):809-812.

The Late Quaternary Activity of the Fault along the Western Marginof the Yiliang Basin of the Xiaojiang Fault Zone

CHANG Yuqiao1,CHEN Lichun2,LI Xi1,ZHOU Qingyun1

(1.Yunnan Earthquake Agency,Kunming 650224,Yunnan,China)

(2.College of Earth Sciences,Guilin University of Technology,Guilin 541006,Guangxi,China)

Abstract

The Xiaojiang Fault Zone forms the southeastern boundary of the Sichuan-Yunnan Block.As one of the most seismically active zones in Yunnan Province,many historical strong earthquakes(M>7),such as the 1833 M8 Songming earthquake,occurred in it.Along the western margin of the Yiliang Basin and in the eastern branch of the Xiaojiang Fault Zone,there is a secondary fault zone which is composed of the Xiaoxinjie-Yiliang Fault,the Yiliang-Xujiadu Fault,and the Majie-Nanyangjie Fault.The M>7 Yiliang earthquake in 1500 had produced a long surface rupture distributing discontinuously along the western margin of the Yiliang Basin.The remote sensing image shows that the secondary fault zone has a remarkable linear feature.There are a lot of dislocation landforms such as fault trough and fault scarps along its strike.Based on interpretation of high-resolution remote sensing images,and through detailed geological and geomorphological investigation,we obtained geological evidences of the late Quaternary activity of the secondary fault.The trench in Dianfang village revealed that the secondary fault had dislocated the Holocene stratum and behaved as a normal fault.Two trenches in Dagua village reveal that the 2460 a BP strata had been dislocated by the fault along the western margin of the Yiliang Basin.We analyzed dislocation landform and the historical recordings,and found that the Yiliang earthquake in 1500 may be the latest event.

Keywords:the Xiaojiang Fault Zone;the Yiliang Basin;trenches;the Yiliang earthquake in 1500

收稿日期:2020-12-03.

基金項目:国家自然科学基金项目(41372218)和云南省地震局地震科技专项(2019ZX03)共同资助.

第一作者简历:常玉巧(1988-),工程师,主要从事活动构造、古地震及构造地貌研究工作.E-mail:349797655@qq.com.