乡村振兴要雪中送炭

2021-08-03

显然,乡村振兴战略是要面向全国绝大多数农村和农民,而不只是要让很小的一部分乡村振兴。在城市化背景下,大多数的农村和农民首先要解决的仍然是基本保障问题,是雪中送炭的问题。只有解决好大多数农村和农民的问题,才能有乡村振兴,农村才能更有力地促进中国现代化建设事业。

当前中国城乡之间是相互开放的,尤其是城市是向农民开放的,正是因为城市向农民开放,所以农民可以依据自己个人及家庭状况采取不同的个人和家庭策略,利用城市的机会来获取利益。农民在家庭收入足够、城市有稳定就业机会时,完全可以全家进城,成为城市中的一员。而农民可以自由进城,就使得我们依据城市与农民人口进行的收入统计没有意义,因为当前和未来很长一段时期都是中国快速城市化的阶段,且正是农村能力比较强、收入比较高的农户家庭和农民个人才会首先进城,而留守农村的大都是能力比较弱、收入比较低、缺少进城机会的农户。收入高的农民进城了,城乡收入差距自然会拉大。

同时,当前中国城乡之间的开放也并不是完全的开放,尤其是乡村并未完全对城市开放,典型的就是农民由农村户籍变城市户籍很容易,由城市户籍变农村户籍则基本上不可能。城市资本(包括城市市民)不能到农村买农民的宅基地和住房。之所以当前中国城乡体制中仍然保有对城市资本下乡的限制,是国家担心城市资本下乡会夺取农民在农村赖以保底的基本保障。国家不希望城市资本下乡建了在农村看星星看月亮的度假别墅,却断了农民进城失败的退路。因此,当前城乡二元体制是一种允许农民自由进城却不允许资本自由下乡的保护农民的保护型城乡二元体制。有人讲,城市富人下乡就可以带动农民致富,从而缩减城乡居民收入差距。的确,城市富人下乡算作农村居民,农村穷人进城算作城市居民,这样算下来城乡收入差距会缩小,整个社会的贫富差距却会急剧拉大。而最重要的是让缺少在城市体面安居能力的农民家庭又失去了农村的安居退路,这会造成严重的不公平,且可能造成严重的社会政治后果。

正是因为城市向农民开放,农村中能力强和收入高的农民家庭进城,而城市富人下乡又受到限制,从而导致城乡收入差距的扩大。不过,我们应当更加辩证地看待这种城乡收入差距的扩大,尤其不应指望通过让农村贫困群体进城、城市富裕群体下乡的办法来缩小城乡收入差距,因为这种办法是将当前的城乡二元结构变成更加难以解决的城市二元结构。

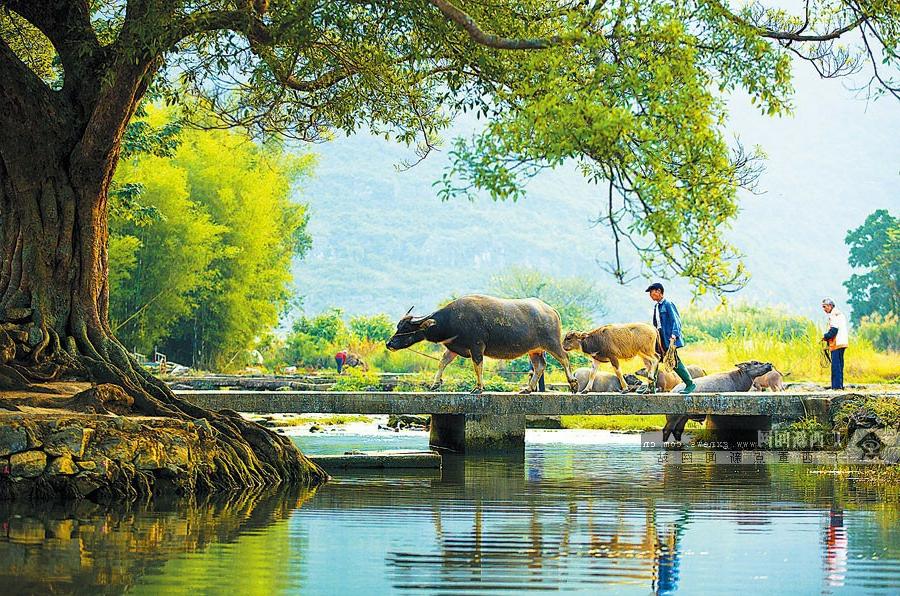

既然农村中能力强、收入高的农民家庭会选择进城,而城市化又是未来一段时期的必然,那么中国城乡收入差距拉大就是必然的,也是正常合理的。现在的问题是,作为农民进城的退路,以家庭农业为基础的小农经营不仅为农户提供了宅基地和住房,让他们居有其屋,而且可以与土地结合起来,使农民从土地上获得收入与实现就业。居有其屋,耕有其田,农民还可以在农业生产基础上建立熟人社会的村庄联系。仅靠农业收入,农民不可能很富裕,不过,他们或他们的子女可以自由进城务工经商。他们在农村有各种自给自足的收入,这种生活相对城市中产阶级不及,相对城市贫民生活则有余。正是因为不愿在城市漂泊流浪、落入城市贫民窟,农民才愿意选择在农村过相对体面的与土地结合起来的、有根的、有身体安全感和精神归属感的、有情有义的生活。

中国几乎是发展中国家中唯一没有大规模城市贫民窟的国家,原因就是中国进城失败的农民有退路。农民有退路,国家就有出路。中国现代化进程中保持了社会政治稳定,正是因为进城失败农民可以退回农村。只要农民可以与土地结合起来,中国发展中遇到任何困难都有办法可以解决,因为有了土地就有了基本保障。一旦最弱勢的农民失去土地,出现问题就无计可施。

此外,农业还是中国应对老龄化的一个重要办法。当前农业基础设施条件比较完善,机械化程度越来越高,国家还在建设更加完善的农业社会化服务体系,十九大报告也提出要实现小农户与现代化农业发展有机衔接。农村老年人在城市可能就是一个纯消费者,但只要与土地结合起来,他们就不仅可以通过土地获得收入,而且可以获得劳动的意义。

未来20年将是中国快速城市化的一段时期,大量农村能力强、收入高的农民及家庭会选择进城,农村对缺少进城能力的弱势农民群体的基本保障作用越来越重要。这个时期,国家支农资源就应当重点向这些保障全国绝大多数一般的、贫弱的农民群体的地区倾斜,向这些弱势的农民群体倾斜,以解决这些农村农民最基本的生产生活保障问题。要特别注意,这些一般地区农村的农民,他们要的是基本保障,是雪中送炭。农村为农民提供了基本的生产生活保障,进城失败的农民就不愿漂泊在城市,而会返回农村,农民获得了可以返乡的选择权,而国家则获得了农村这个稳定器与蓄水池。