2021年5月21日云南漾濞MS6.4地震序列重新定位与发震构造分析

2021-08-03龙锋祁玉萍易桂喜吴微微王光明赵小艳彭关灵

龙锋, 祁玉萍, 易桂喜,2* , 吴微微,2, 王光明, 赵小艳, 彭关灵

1 四川省地震局, 成都 610041 2 中国地震局成都青藏高原地震研究所, 成都 610041 3 云南省地震局, 昆明 650224

0 引言

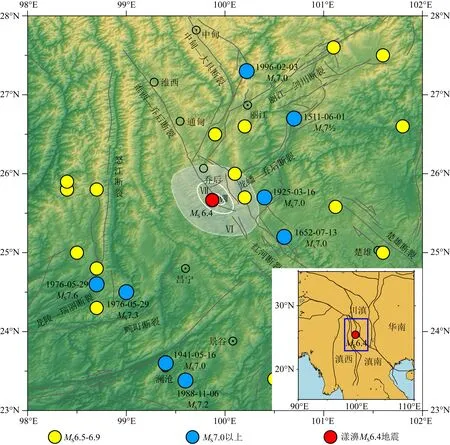

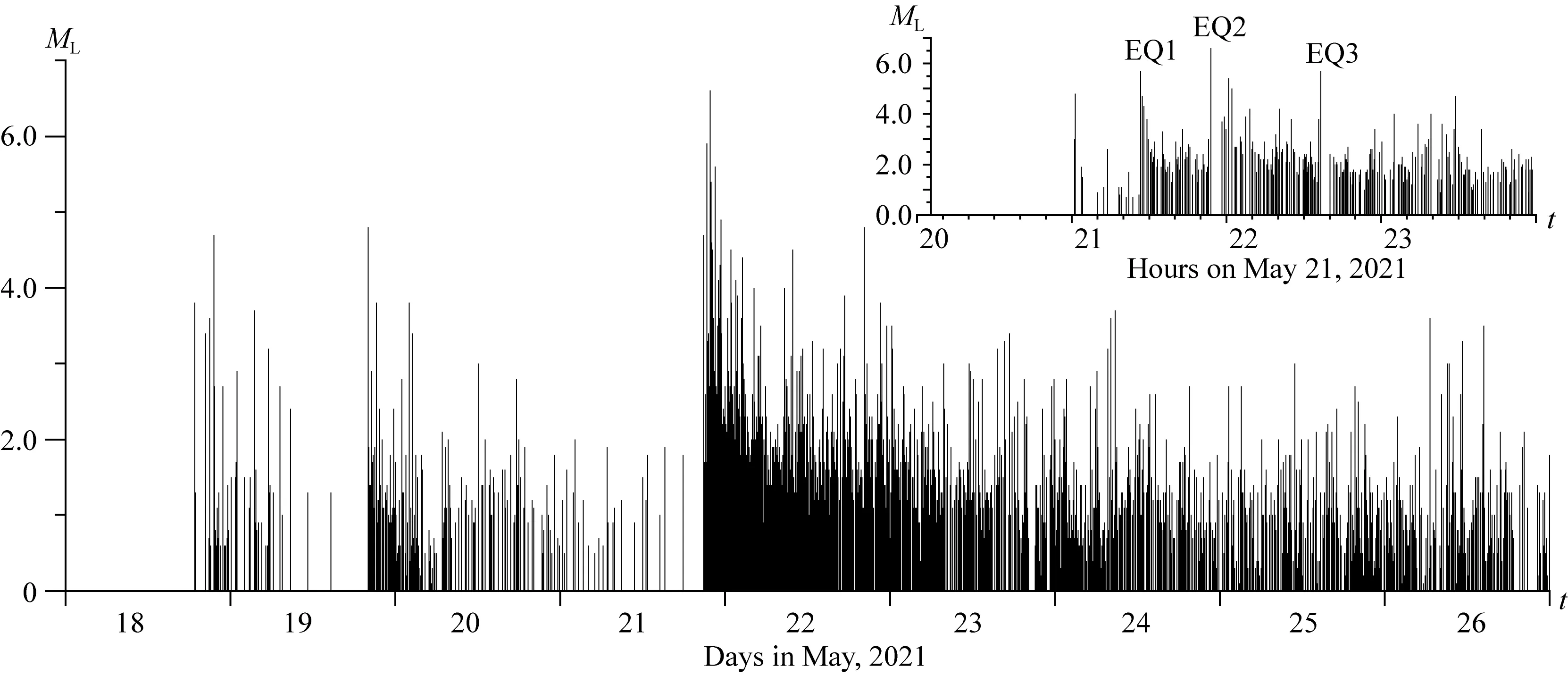

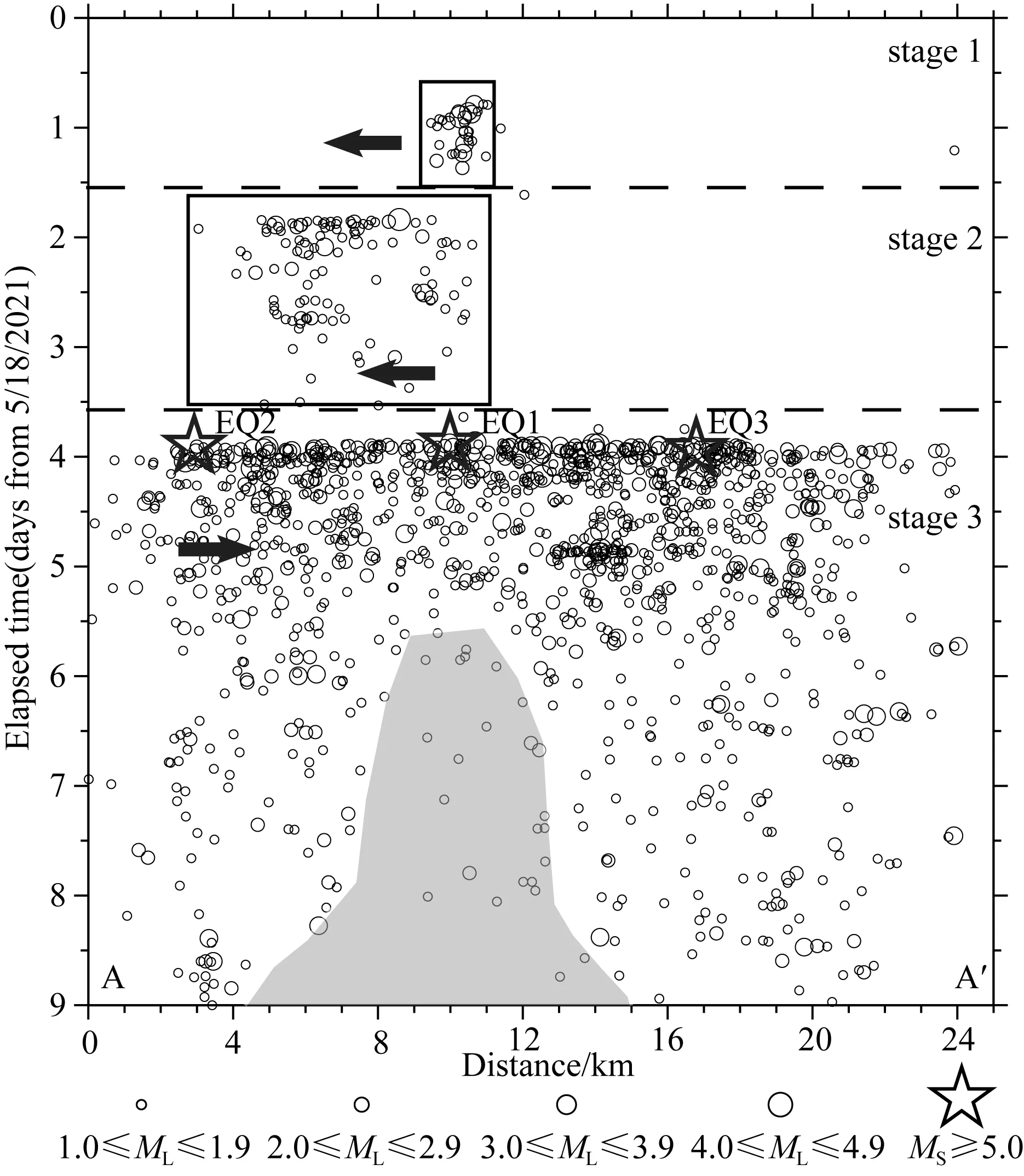

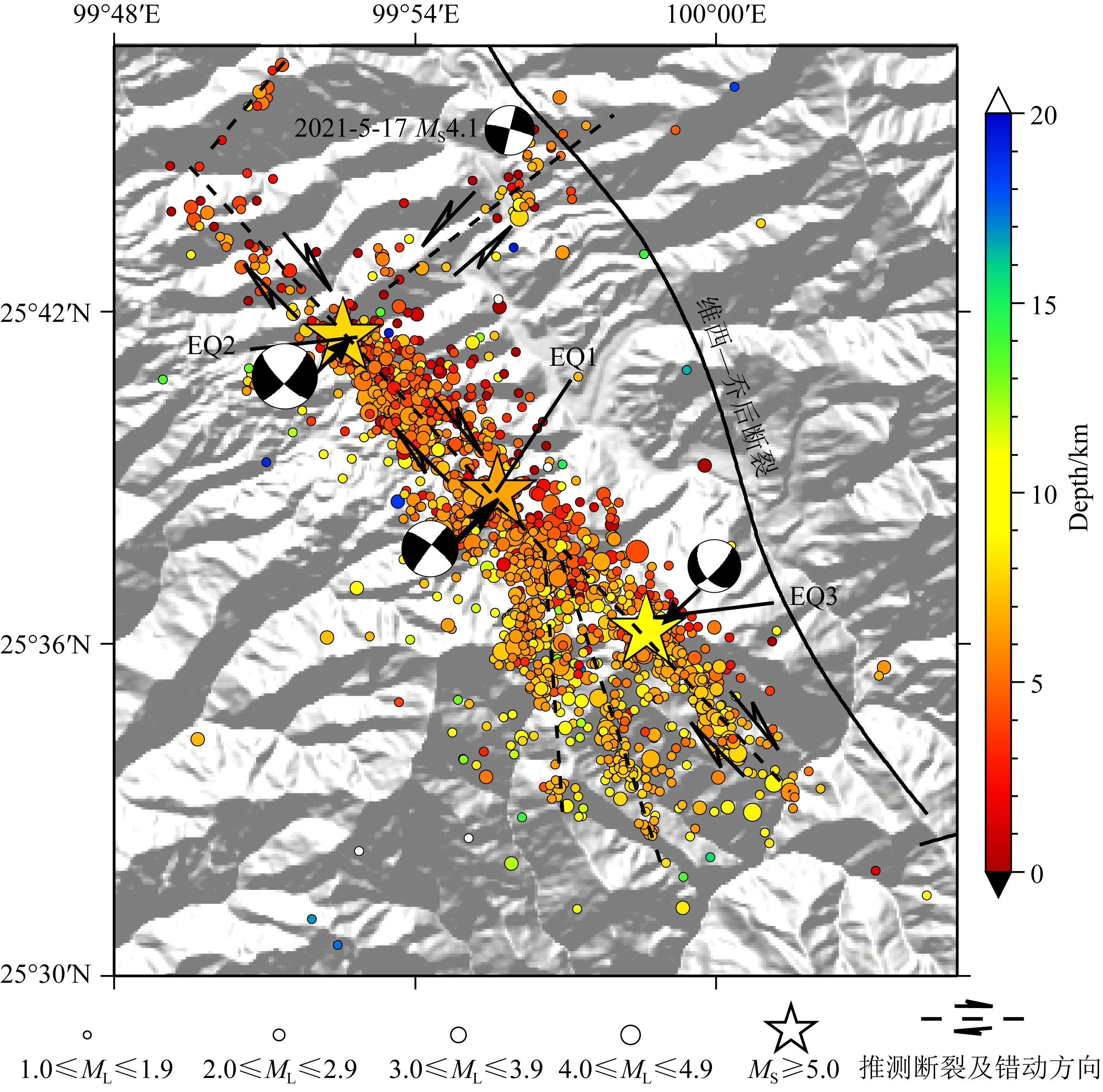

据中国地震台网测定,2021年5月21日21时48分,在云南省大理州漾濞县发生MS6.4地震,震中位于25.67°N、99.87°E,震源深度8 km.此次地震最高烈度为Ⅷ度,Ⅵ度区及以上面积约6600 km2(含洱海),等震线长轴呈NNW走向(图1),长轴106 km,短轴76 km,涉及大理州6县市(云南省地震局,2021),是继2014年8月3日鲁甸MS6.5和10月7日景谷MS6.6地震后,云南地区发生的又一次显著破坏性地震,共造成37人伤亡,其中死亡3人、重伤9人.此次地震属于一次典型的前震-主震-余震型事件,自2021年5月18日起,震源区域小震密集活动(图2),至主震前共发生350余次地震活动,包括5次MS4.0以上地震,其中最大前震为21日21时21分25秒发生的MS5.6地震,距离MS6.4主震约6 km.主震后,云南区域地震台网记录到了丰富的余震序列,截至2021年 5月26日,共记录到0级以上余震2426次,其中,ML0.1~0.9地震1492次,ML2.0~2.9地震383次,ML3.0~3.9地震67次,ML4.0~4.9地震21次,ML5.0~5.9地震5次,最大余震为5月21日22时31分发生在余震区南东段的MS5.2(ML5. 7)地震.

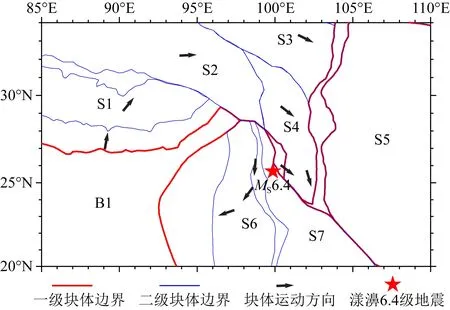

本次漾濞地震发生在川滇块体的西南边界,位于青藏高原向东挤出的离散地带(图1).川滇块体的SE向滑移导致该区域发育一系列右阶斜列的NW向活动断裂,包括嘉黎断裂、中甸—大具断裂、红河断裂(罗睿洁等,2015).其中,作为川滇块体西南边界的红河断裂为一条大型右旋走滑断裂,滑动速率约5 mm·a-1(Tapponnier et al., 1990),有历史地震记载以来,沿该断裂曾发生多次破坏性地震,包括1652年弥渡7级和1925年大理7级地震.中甸—大具断裂具明显的右旋走滑兼正断性质,全新世以来的水平右旋滑动速率为1.7~2.0 mm·a-1,垂直滑动速率为0.6~0.7 mm·a-1,与其北侧的金沙江断裂带一起,共同构成川滇块体的西北边界(常祖峰等,2014).楚雄断裂以右旋走滑运动为主,水平走滑速率 1.6~2.0 mm·a-1(常祖峰等,2015),历史上,该断裂附近曾发生1680 年楚雄63/4级地震和多次中强地震.距离本次漾濞6.4级地震最近的维西—乔后断裂北起雪龙山东麓白济讯一带,经维西、通甸、乔后,止于点苍山西南,长约280 km,整体上表现出右旋走滑运动,晚第四纪活动特征明显,与红河断裂具有相似的运动学特征,因此现有研究认为维西—乔后断裂应该属于红河断裂的北延部分,是块体运动变形的主要载体,承担和吸收了川滇北侧块体传递过来的运动能量(常祖峰等,2016).此外,该区域还发育多条NE向断裂,包括高角度逆冲兼左旋走滑的丽江—小金河断裂(向宏发等,2002),是分隔川滇块体南、北两个次级块体的边界(徐锡伟等,2003);邻近震中的龙蟠—乔后断裂走向15°~20°,长约120 km,是切割红河断裂带的次级断裂(汤勇,2014).受川滇块体SE向滑移和滇西南地区的顺时针旋转运动影响,区域内构造大多为走滑型,略兼正倾分量.

图1 2021年漾濞MS6.4地震附近区域构造与1500年以来6.5级以上历史地震分布图1中灰色区域为漾濞MS6.4地震等震线分布.右下角索引图中黑色实线为块体边界(张培震等,2003);蓝色方框为图1所在的区域.Fig.1 Regional tectonic setting around the 2021 MS6.4 Yangbi earthquake for MS≥6.5 historical strong earthquakes since 1500Gray-shaded region in figure 1 shows the isoseismal map of the MS6.4 Yangbi earthquake. Black solid lines in the inset map are the active block boundaries (Zhang et al., 2003); blue rectangle indicates the region of Fig.1.

地震序列的空间展布可为认识发震构造及破裂过程提供重要依据,震源机制解对了解发震构造及孕震机理具有重要意义(Zhang et al., 2015).本文基于云南区域地震台网记录的震相报告和地震波形资料,利用“多阶段定位”方法(Long et al., 2015)对序列进行重新定位,采用Cut and Paste(简称CAP)波形反演方法(Zhao and Helmberger,1994;Zhu and Helmberger,1996),反演本次漾濞地震序列MS4.0以上地震的震源机制解和震源矩心深度,结合区域地质资料,分析了漾濞地震的发震构造及其机理.

1 资料与定位方法

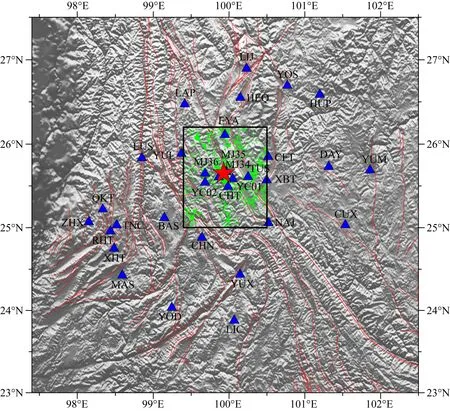

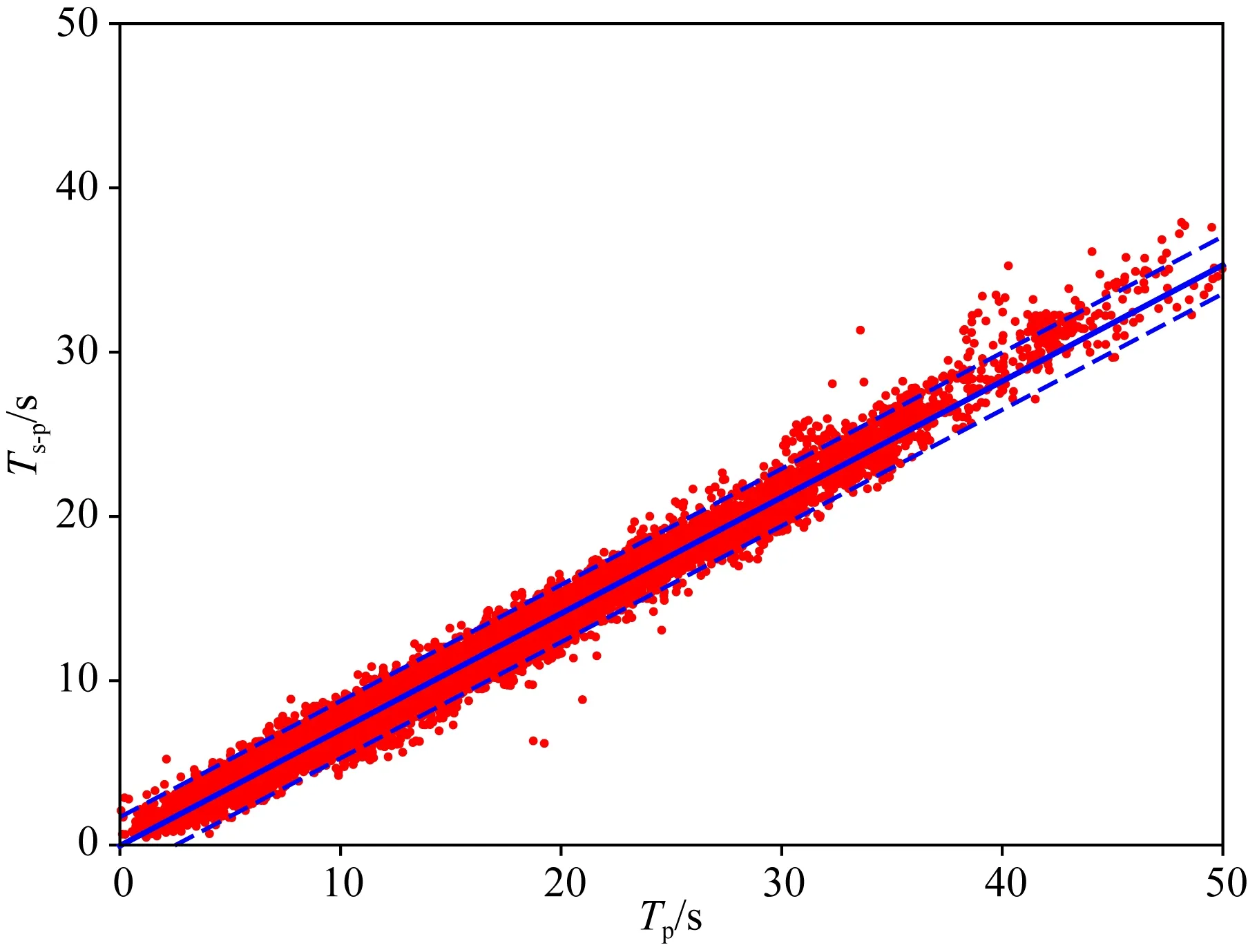

为保证足够的样本量从而使得相对定位结果更稳健,本文以漾濞一带(99.4°E—100.5°E,25°N—26.2°N)为研究区域,收集整理了2018年1月1日至2021年5月26日云南地震台网记录到的该区域内2800次高质量的ML≥1.0地震事件的震相到时信息.选取震中距200 km范围内32个台站(图3)的初至P波震相36346条,S波震相28742条,利用和达曲线剔除2.5倍均方差以外的离散数据(图4),以提高震相到时精度;同时,基于和达曲线,计算出研究区内的平均波速比为1.70.

图2 2021年漾濞MS6.4地震序列M-t图右上角为2021年5月21日20—23时的M-t图,EQ1、EQ2和EQ3分别是MS5.6最大前震、MS6.4主震和MS5.2最大余震.Fig.2 M-t diagram of the 2021 MS6.4 Yangbi earthquake sequenceUpper-right panel shows the M-t diagram from 20∶ 00 to 24∶ 00 on May 21, EQ1, EQ2 and EQ3 represents the largest MS5.6 foreshock, the MS6.4 mainshock and the largest MS5.2 aftershock, respectively.

图3 本文所使用的台站及参与定位的地震事件蓝色三角形代表台站;绿点为地震;红色五角星标示漾濞MS6.4主震位置;黑色方框为研究区.Fig.3 Distribution of used seismic stations and eventsBlue triangles are the seismic stations selected for analysis, green dots are local historical earthquakes, red star is the epicenter of the MS6.4 Yangbi mainshock, respectively.

图4 研究区内震相的和达曲线及挑选范围蓝色虚线代表拟合直线的2.5倍均方差.Fig.4 Wadadi diagram and the phase data selected regionBlue dashed lines represent the limits for 2.5σ of the fit line.

地震定位精度除了涉及到时拾取的准确性,还取决于计算理论到时所用的速度模型与实际速度结构的符合程度(Peters and Crosson, 1972).在初始模型的选择上,本文综合考虑了地震面波(胡家富等,2005)和噪声成像获得的主震附近地区的速度结构(Yang et al., 2020;姚华建,2020),并结合接收函数反演结果(胡家富等,2005)确定了壳内主要界面的深度.基于“多阶段定位”方法(Long et al., 2015),对速度结构和到时数据进行校正,并得到最终结果,其过程为:首先,利用HYPOINVERSE2000(Klein, 2002)进行初步定位,获取定位误差、台站校正等相关信息;其次,挑选具有8个以上台站记录、最大台站方位角间隙小于90°的震相信息,进行“最小一维模型”反演(Kissling, 1988; Kissling et al., 1994),获取更适合研究区的一维速度模型(表1)与台站校正值.由于所用震相都为直达波,且初步统计显示大部分地震都分布在10 km深度以内,因此,实际上我们仅得到了深度10 km以内的上地壳速度值,10 km以下的界面深度及其速度值直接采用接受函数和面波反演(胡家富等,2005)得到的结果;第三,使用新的速度模型和扣除台站校正值后的数据,再次使用HYPOINVERSE2000更新震源位置和时间,并以此作为后续双差定位(Waldhauser and Ellsworth, 2000)的初始值.计算时采用10 km搜索半径,经3轮LSQR迭代(Paige and Saunders, 1982),最终得到了2545次地震的精确定位结果,其中,重新定位的漾濞地震序列事件1534次.EW向、NS向和垂直向的相对平均定位误差分别为120 m、264 m、398 m,平均走时残差为0.18 s.

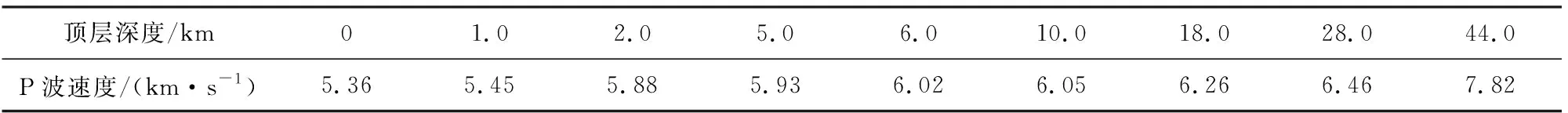

表1 本文使用的漾濞地区一维速度模型Table 1 1-D velocity structure used for the Yangbi area

本次漾濞地震序列中3次MS5.0以上事件的重定位参数分别为:MS5.6最大前震发震时刻为2021-05-21 21:21:25.34,震中位置为25.645°N、99.927°E,震源深度6.5 km;MS6.4主震的发震时刻为2021-05-21 21:48:34.92,震中源位置为25.692°N、99.876°E,震源深度7.8 km;MS5.2最大余震的发震时刻为2021-05-21 22:31:10.68,震中位置为25.604°N、99.977°E,震源深度9.4 km.

2 序列时空发展特征

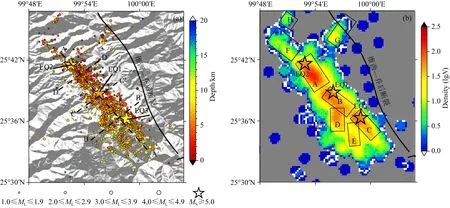

重新定位后的漾濞地震序列呈NW-SE向展布(图5a),位于维西—乔后断裂的SW侧,二者存在3~10 km的距离.3次MS5.0以上地震分列于余震区的不同部位:MS5.6最大前震(EQ1)位于中段,MS6.4主震(EQ2)位于NW端,MS5.2最大余震(EQ3)位于余震区南东段.整个序列呈现北西窄、南东宽的空间展布特点,且地震密集区限定在主震SE侧,NW侧仅有少量地震分布,说明主震的SE向单侧破裂特征明显(雷兴林等,2021).此外,序列的空间散落疏密程度也有差异:北西段更密集,南东段则相对分散,且似乎有偏离序列整体NW-SE走向的趋势;在离开序列主干部分的北西段,还存在两个小震丛集.最大前震EQ1和主震EQ2各自的丛集范围在空间上并不连续,存在地震相对稀疏段.

为了展现序列的空间分布细节,我们采用0.003°的步长,计算了每个空间节点半径1 km范围内的地震密度,以频度对数(lgN)表示.从地震空间密度图(图5b)可以看出,序列由8个丛集组合而成.其中,丛集A、B、C包含了序列中的3次5.0级以上地震,这3个丛集规模最大,走向基本一致,奠定了本次漾濞地震序列空间分布的总体尺度与展布方向;丛集D、E位于序列的南东段,在走向上,有明显的向南(S)转折偏离序列主干的迹象;主震NW侧的丛集F小震稀疏.值得注意的是,丛集G、H离开了余震区主干北西段,但规模不大,长度约5 km,总体呈NE-SW走向,垂直于漾濞地震主干序列,似乎形成多处共轭破裂的态势.

图5 精定位后的序列震中分布图(a)及密度分布图(b)EQ1、EQ2和EQ3分别代表最大前震、主震和最大余震.图5a中的虚线标示剖面位置.Fig.5 Distribution of epicenter of the relocated events (a) and its density (b)EQ1,EQ2 and EQ3 are the largest foreshock, mainshock and the largest aftershock, respectively. The dashed lines in Figure 5a are the locations of cross-sections for Figs.6 and 7.

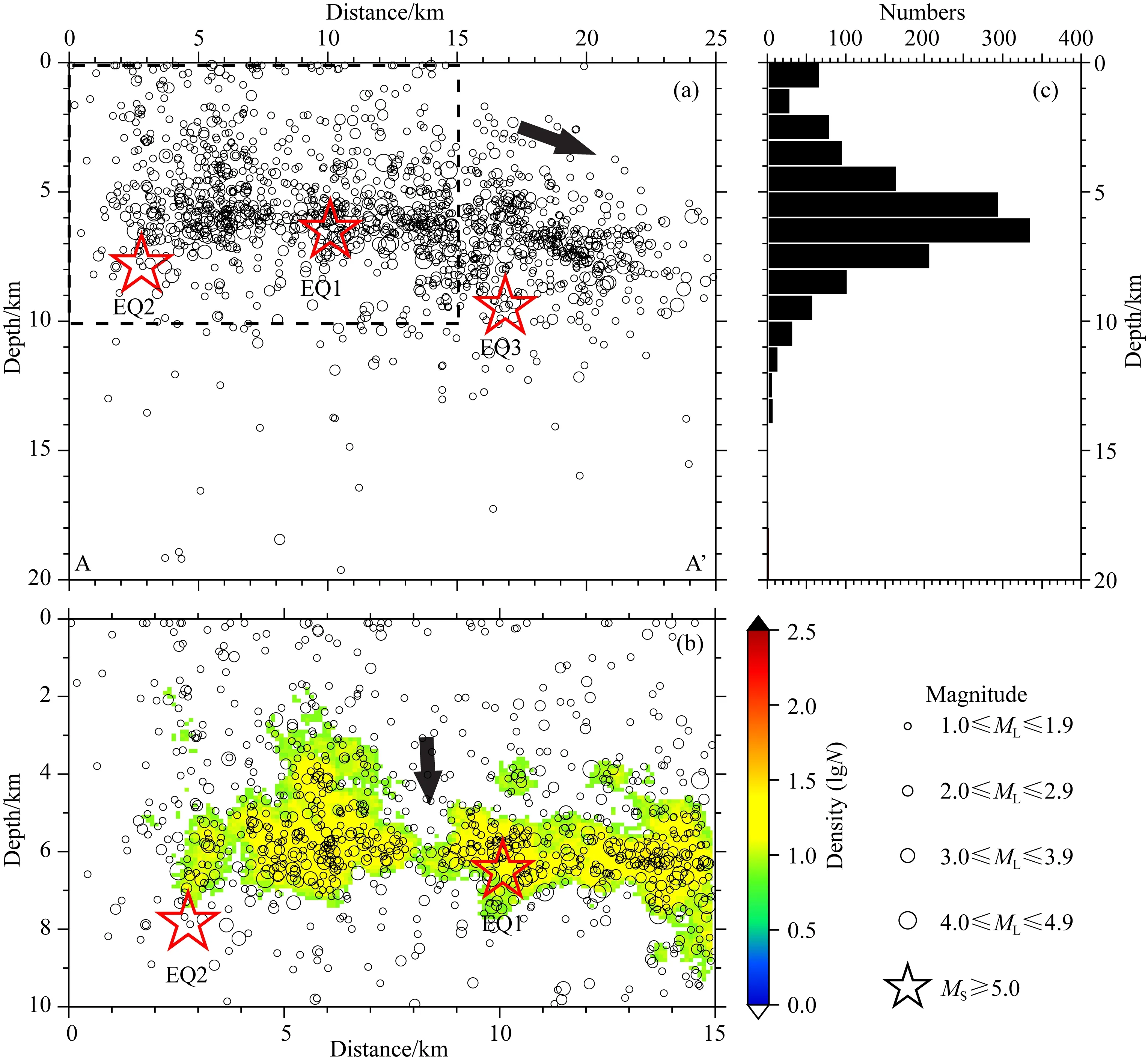

为了更细致地研究序列在垂向上的分布细节,我们沿不同方向划分了投影剖面.其中AA′剖面沿余震区长轴方向,投影宽度为剖面线两侧10 km;BB′、CC′和DD′为位于余震区不同段落且垂直长轴的剖面,投影宽度均为剖面线两侧各3 km.

AA′震源深度剖面(图6a)显示,漾濞地震序列密集区长约22 km、宽约5 km.在深度上,序列南东段相比北西段更深,其下边界从北西段的7 km左右下降至SE端的10 km左右;上边界也展现出同样的分布规则,从0 km下降至4 km.从震中分布图上察觉到的前震与主震丛集之间的地震相对稀疏段在剖面密度图上展现得更为细致(图6b),该稀疏段长约2 km(图6b中箭头所指),在空间上更靠近EQ1,即MS5.6最大前震,因此可以判定该稀疏段是由5.6级前震西向破裂造成的应力完全释放区.这种序列中强震附近存在的小震空段或稀疏段在2014年康定MS6.3地震序列(易桂喜等,2015;Fang et al., 2015)、2017年九寨沟MS7.0地震序列(易桂喜等,2017;房立华等,2018)中也曾出现,初步推测应该与震源区较大的凹凸体(Aki,1984)完全破裂有关,进而可以证明凹凸体可能是走滑型断裂主要的孕震模式.震源深度Hp统计显示,序列优势分布深度为4~8 km(图6c),平均深度约6 km,反映本次地震发生在上地壳浅部.

图6 AA′剖面地震分布图(a) 整个序列,箭头指示深度延展方向; (b) 为a中的虚线框部分放大,色块代表地震频度对数,计算节点为0.1×0.1 km,半径0.5 km,要求每个节点地震数大于7,其中箭头所指为小震稀疏段; (c) 深度统计图.Fig.6 Earthquake distribution along the cross-section AA′(a) Distribution of the whole earthquake sequence, the arrow points to the extension direction of focal depth; (b) Detailed earthquake distribution within the dashed rectangle region in Fig.6a, color blocks refer to the logarithm of seismic frequency N of each grid. The grid size is 0.1×0.1 km, and the frequency N within radius <5 km were calculated, but only the grids with N>7 were plotted. The arrow indicates the seismic sparse segment; (c) Histogram of focal depths.

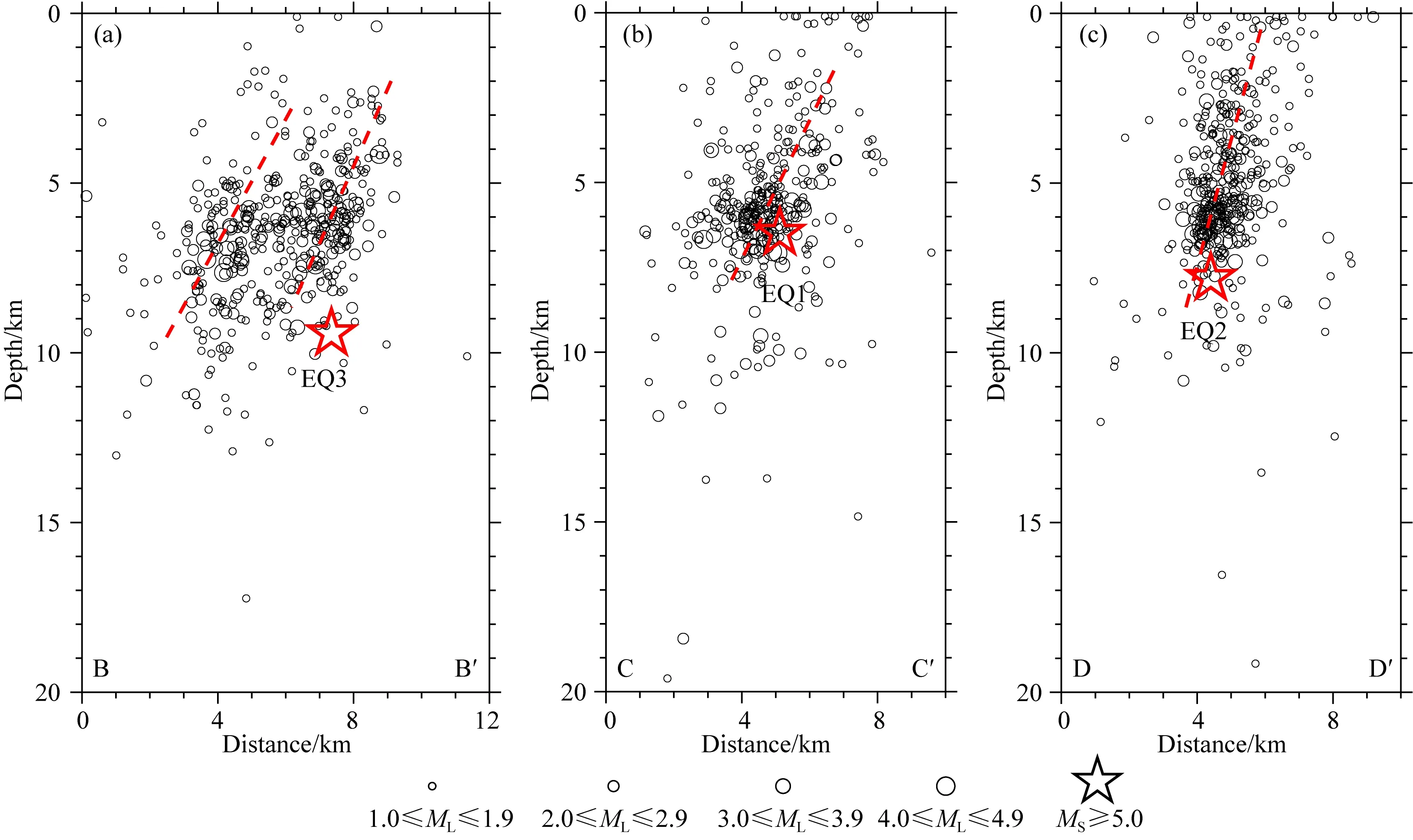

根据横跨序列地震密集区南东段的BB′深度剖面(图7a),可以分辨出两个明显的倾向SW的地震丛集,倾角60°~70°,其中,靠NE侧的丛集对应密度图(图5b)中的B和C,而靠SW侧的丛集对应D和E.MS5.2最大余震(EQ3)位于NE侧丛集的下边界(图7a).位于地震密集区中段的CC′剖面呈现出一个相对简单的、倾向SW的地震丛集,倾角约70°左右,MS5.6前震(EQ1)位于密集区的中下边界(图7b).横穿MS6.4主震(EQ2)附近区域的DD′剖面地震高度丛集,展示出倾向SW、倾角80°左右的发震构造特征,主震位于丛集的下部(图7c).这3条垂直余震区长轴的深度剖面反映该序列的发震构造具有从NW至SE由简单到复杂、由陡倾角逐渐变缓的变化形态,揭示本次地震序列的发震构造分段特征明显,几何结构相对复杂.

图7 BB′、CC′、DD′垂直剖面地震分布图红色虚线为推测的发震构造.Fig.7 Cross-sections of BB′, CC′ and DD′Red dashed lines are the inferred seismogenic faults.

漾濞地震序列是一个典型的前震—主震—余震型序列.理论上,有关前震的发生目前存在两种有争议的认识和解释,即级联(cascade)(Ellsworth and Bulut, 2018)与预滑(pre-slip)(Bouchon et al., 2011).其中,前者属于局部应力触发,后者是由于无震滑移(aseismic slip)或慢滑移(slow slip)突然加速进入动态破裂所致.在表象上,前者需要地震在空间上高度丛集,后者则无此必然要求.无论是数值模拟、岩石力学实验还是具体的震例,这两种模式都有各自的支持证据(Ampuero and Rubin, 2008; Dublanchet, 2018; McLaskey, 2019;Ellsworth and Bulut, 2018; Yoon et al., 2019;Dodge et al., 1996).

我们通过绘制不同时段的序列事件在长轴剖面AA′上的投影(即D-t图)来研究本次地震序列的发展特征.从图8可以看出,序列发展可分为三个阶段:第一个阶段(stage 1)自2021年5月18日晚开始,于次日凌晨结束,空间上分布于最大前震EQ1的位置附近,呈高度丛集状态,尺度约2 km,丛内地震震级以3~4级地震为主(图8,stage 1中的方框);第二阶段(stage 2)从5月19日夜间开始一直持续到21日白天,此阶段地震相对分散,位于第一阶段地震丛的NW侧,尺度约7 km.其两端边界基本上就是后来发生最大前震EQ1和主震EQ2的位置所在,在这个阶段发生了一系列3~4级地震(图8,stage 2中的方框).第三阶段(stage 3)即MS5.6前震EQ1发生后的整个时段.我们注意到,从阶段一到阶段三,地震序列的空间展布范围逐渐扩大.鉴于本次地震震源所在区域构造以走滑型为主,而走滑型地震容易在地震破裂两端形成库伦应力增强区域,当地震在空间上足够密集时,先发生的地震造成的应力扰动可能会触发相邻段落发生后续地震,从而形成级联形式的破裂.

当然,仅依据地震时空分布特征这一表象来确定前震的发生模式是粗浅的,得到的结果带有较大的不确定性.更细致的工作需采用波形互相关将定位精度控制到几十米甚至更高的量级,还需要计算应力降、破裂半径等以查看震源在时空迁移过程中的重叠与覆盖,进而判断前震的发生模式.这些工作我们将在后续研究中开展.

从图8中还可以看出,前震序列基本是从余震区中段向NW扩展,主震则自NW端向SE破裂了整个余震区.序列的南东段在前两个阶段是无响应的,由此可初步判断该段的应力状态和构造特征与北西段存在差异,南东段精定位后的序列震中分布所展现出的构造分叉和转向(图5)也证实了这一认识.在第三阶段,MS6.4主震EQ2发生后,余震区中段EQ1震中所在附近区域的地震发生率相对较低(图8中stage 3中的阴影区域),也反映了该段是MS5.6前震应力完全释放区.

图8 2021年MS6.4漾濞地震序列的时空发展模式虚线为不同阶段的边界;实线方框为前震序列的时空扩展范围;箭头为序列的扩展方向;灰色影区为地震平静的时空域.Fig.8 Evolution pattern of the 2021 MS6.4 Yangbi earthquake sequenceThe dashed lines mark the boundaries of different stages, the solid line boxes indicate the temporal-spatial extension regions of the foreshock sequence, the arrows show the propagation directions of the sequence, and the gray area is the seismic quiescence region.

3 序列震源机制解

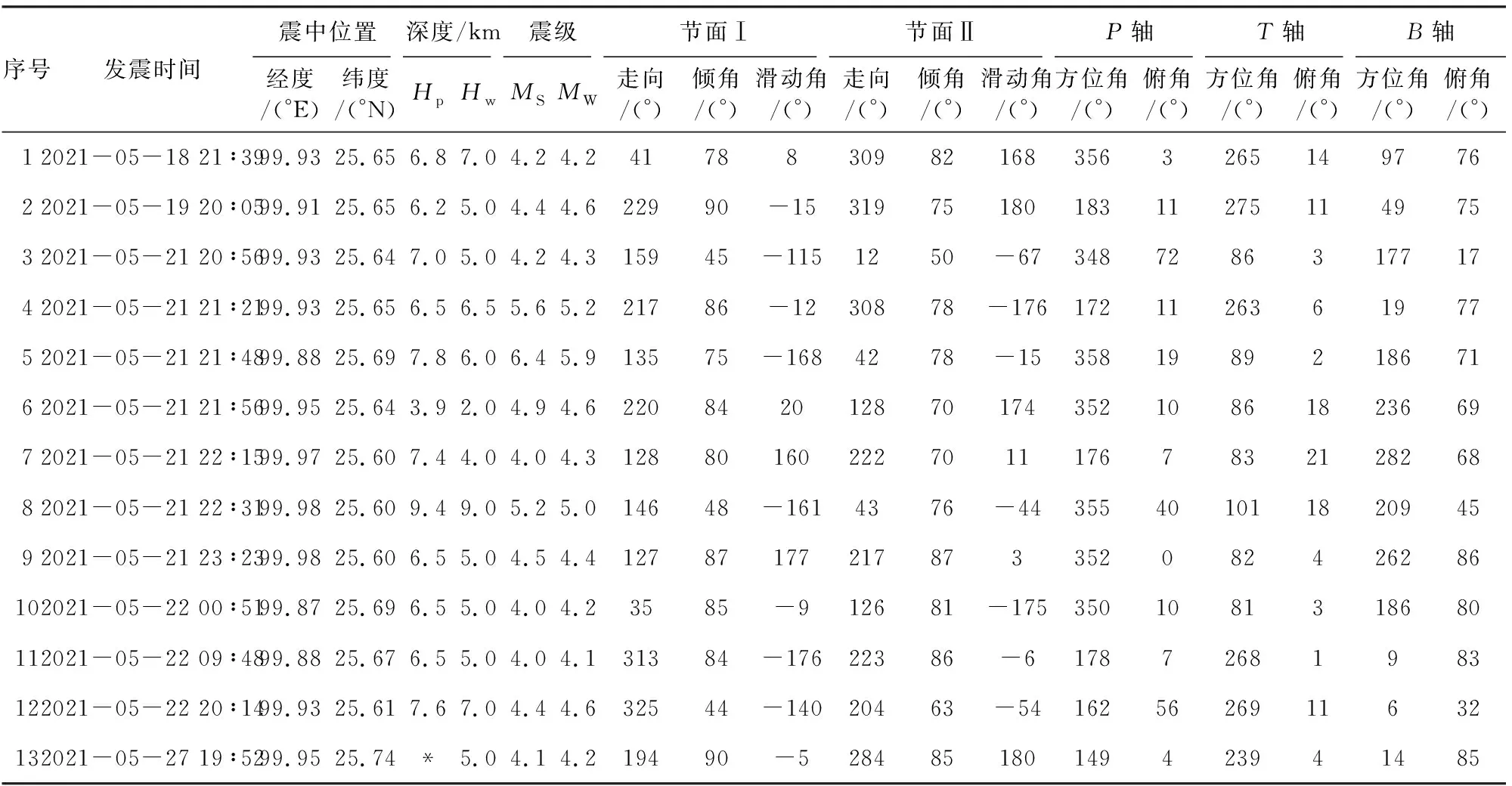

本文采用CAP波形反演方法(Zhao and Helmberger,1994;Zhu and Helmberger,1996),获得2021年5月18日以来序列中具有高信噪比宽频带波形记录的13次MS≥4.0地震的震源机制解和震源矩心深度.该方法通过对体波和面波部分分别滑动拟合的方式,用以补偿计算时所采用的一维速度模型所不具备的真实结构的横向不均匀性带来的误差(郑勇等,2009;龙锋等,2010;祁玉萍等,2018).此外,体波中所蕴含的深度震相信息(罗艳等, 2015)和面波中的振幅(Tsai and Aki, 1970)能有效约束震源深度.

在实际计算中,基于本文定位过程中得到的漾濞地区一维速度模型(表1),利用频率-波数法(Zhu and Rivera,2002)计算格林函数.对于4~4.9级地震,我们选取的体波和面波滤波频段分别为0.05~0.3 Hz和0.05~0.1 Hz;对于5级以上地震,二者的滤波频段都为0.05~0.1 Hz.反演时采用格点搜索法寻找最适合的走向、倾角、滑动角.

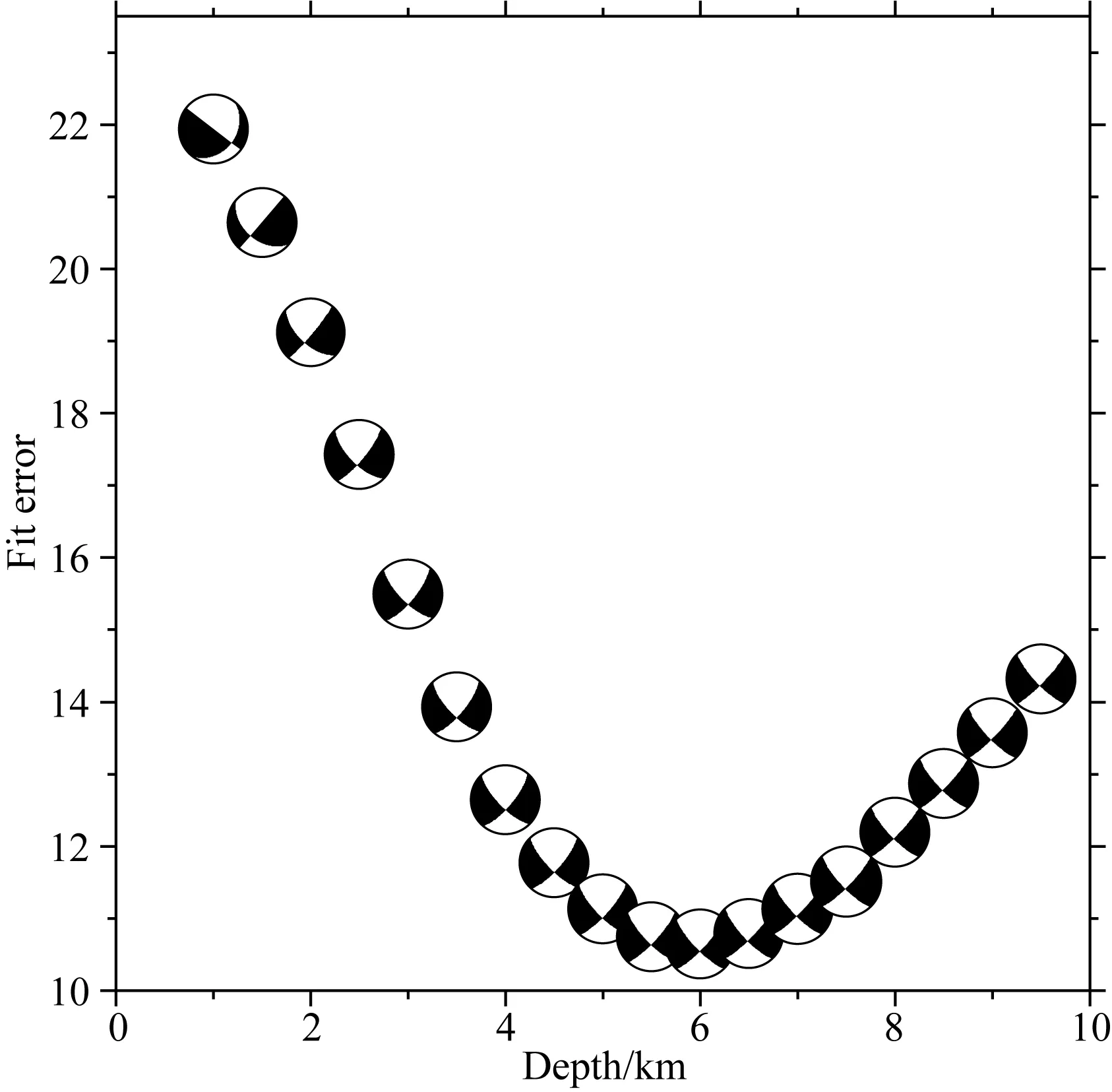

以主震波形反演结果为例,在最佳拟合深度(图9)处,理论波形与实际波形拟合较好(图10).反演结果显示,最大前震EQ1、主震EQ2和最大余震EQ3的最佳矩心深度Hw分别为6.5 km、6.0 km和9.0 km(表2).这3次事件的波形反演深度(Hw)与前文精定位深度(Hp)仅相差2.0 km左右(表2),考虑到二者分别代表震源矩心深度和初始破裂点深度,我们认为,2.0 km左右的差异是可以接受的.

图9 漾濞MS6.4地震震源机制解反演残差随深度的变化Fig.9 Depth variation of residual error of focal mechanism solution of the MS6.4 Yangbi earthquake

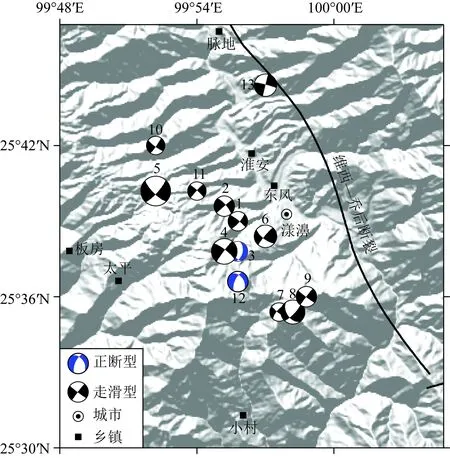

从13次MS≥4.0地震计算结果可以看出(表2),震源矩心深度Hw分布在2~9 km深度范围,平均深度5.5 km,与序列重新定位结果基本一致,揭示本次地震序列的确发生在上地壳浅部.序列中大部分4.0级以上地震以走滑型错动为主(表2,图11),略带小比例的正倾分量;但第3和12号事件以正断为主,兼部分走滑分量.所有地震的震源机制解都存在一个与余震区长轴走向一致的NW-SE向节面,且大部分节面都倾向SW,倾角70°左右,与精定位后的横剖面所反映的发震断层产状吻合(图7).序列中少量拉张分量表明发震构造可能承袭自滇西北地区的张性动力学环境,在后文的发震机理部分我们将进行详细探讨.

表2 2021年MS6.4漾濞地震序列部分MS4.0以上事件震源机制解Table 2 Focal mechanism solutions of typical MS≥4 events of the 2021 MS6.4 Yangbi earthquake sequence

图11 漾濞地震序列震源机制解空间分布图序号与表2一致.Fig.11 Map of focal mechanism solutions of the Yangbi earthquake sequenceEvent numbers are listed in Table 2.

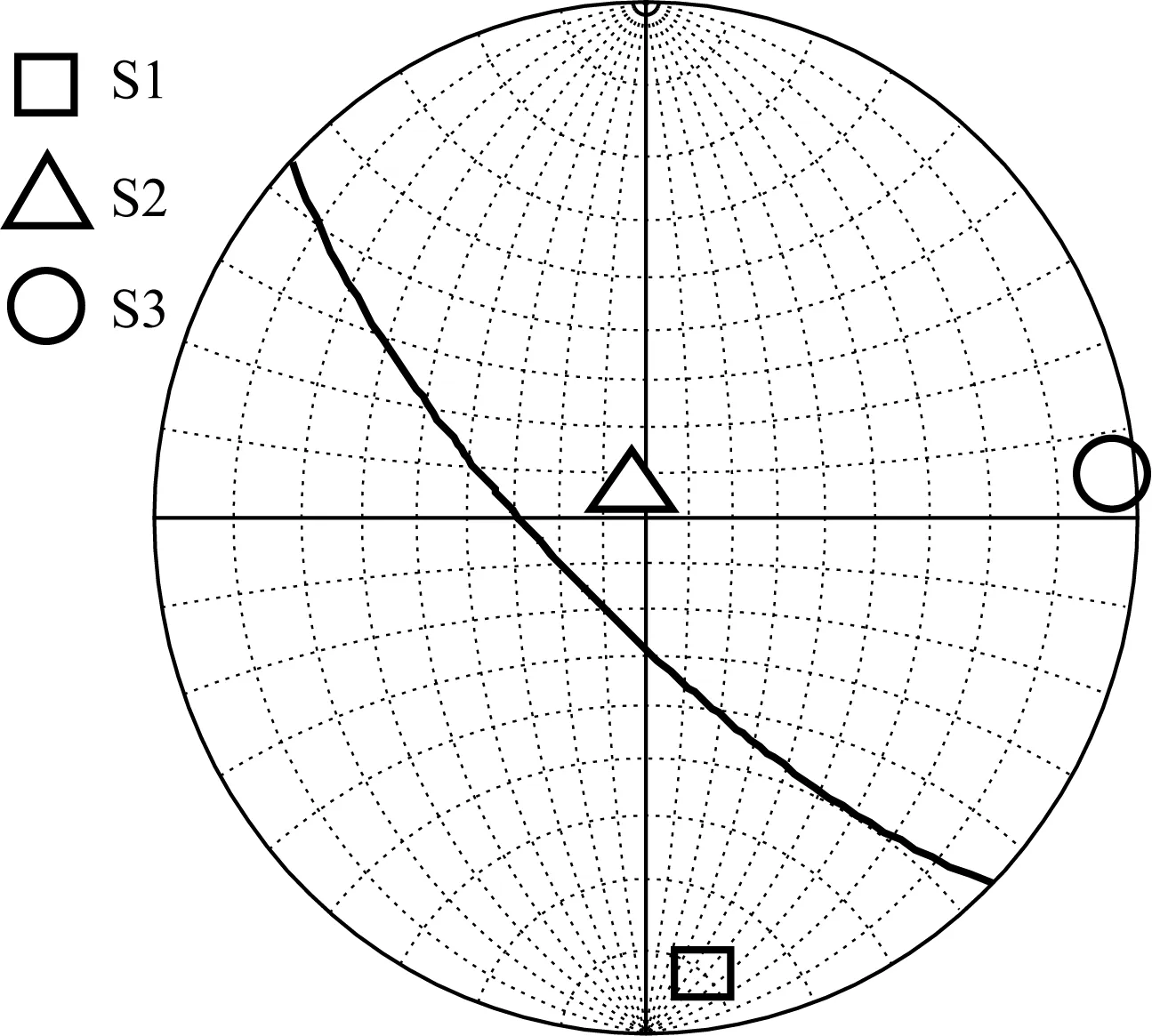

基于这13次事件的震源机制解,采用SSI(Michael,1984,1991)方法反演其综合应力场,结果显示,主压应力轴S1方位角173°、俯角7°;主张应力轴S3方位角82°、俯角2°;中间应力轴S2方位角332°、俯角83°(图12),属于典型的走滑型错动环境(Zoback,1992).考虑到地震序列的空间展布整体呈NW-SE向,分析认为,本次地震序列是由NNW-SSE向近水平力源推动NW-SE向断裂发生右旋走滑错动所致,这与其震源区所处区域构造应力场及构造错动类型一致(许忠淮等,1989;徐纪人和尾池和夫,1995;成尔林,1981).

图12 漾濞地震序列应力场反演后的力轴投影黑色实曲线为断层面.Fig.12 The projection of the stress field inverted principal axes from the focal mechanism solutions of the Yangbi earthquake sequenceThe black solid curve indicates the projection of the fault plane.

4 发震构造推断

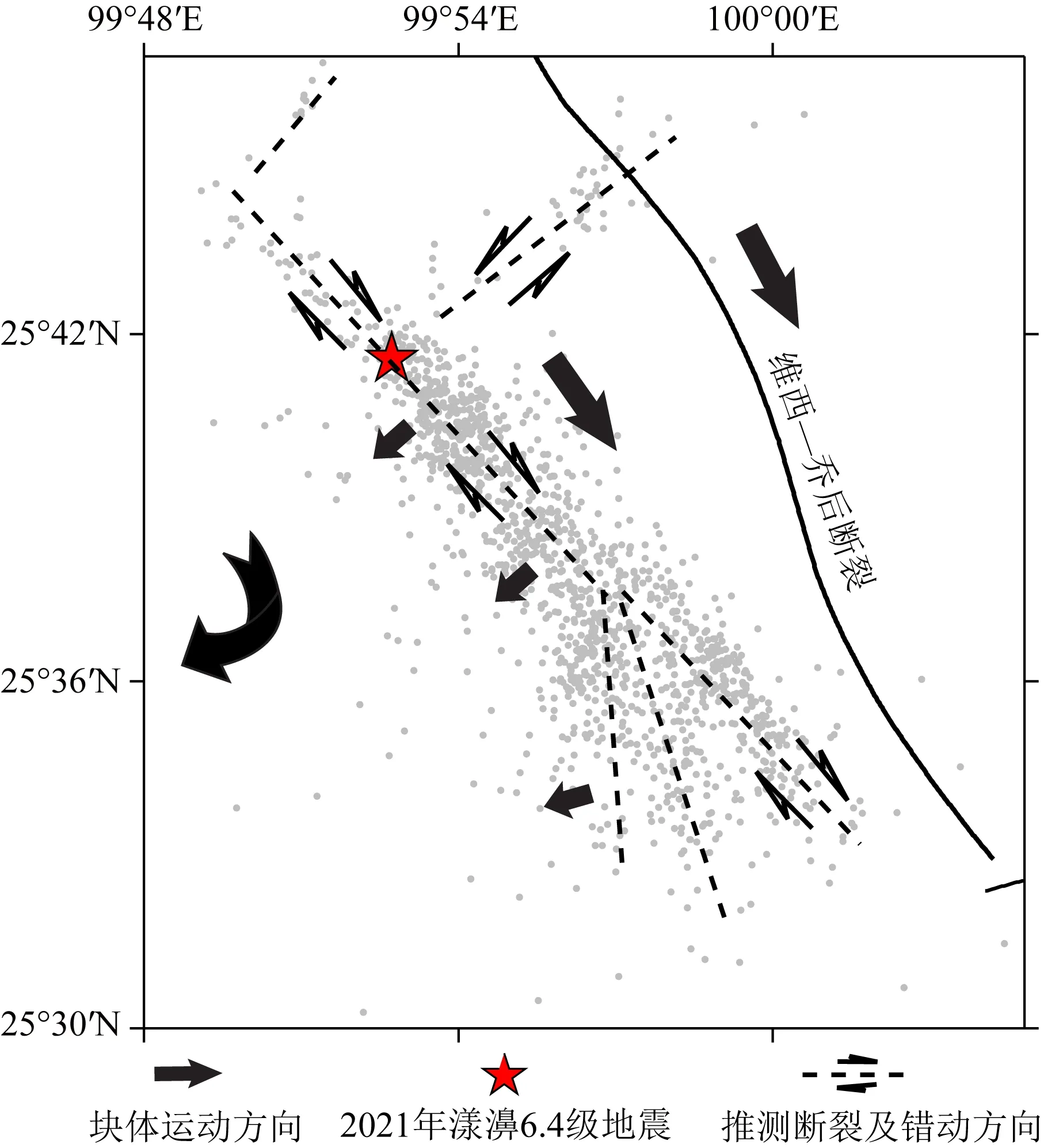

根据前文的漾濞地震序列精定位和震源机制解结果所显示的该地震发震构造特征,我们做出如下推断:(1)序列没有发生在已知的维西—乔后断裂上,余震密集区与该断裂相距3~10 km,二者几乎平行.可推测本次漾濞地震序列发震构造是一条之前未被发现的、与维西—乔后断裂近乎平行的构造.(2)序列的震源深度从NW向SE逐渐变深,浅于2 km深度的事件较少(图6).因此,该发震断裂可能未出露地表,这也是之前的地质调查未能发现该断裂的原因.(3)震源机制解揭示的应力场方向和断层错动类型与该区域已知构造一致,NW-SE走向的节面高倾角和倾向SW的特征也与序列精定位所反映的断层产状相同,进一步佐证了发震构造与维西—乔后断裂的相似性.基于以上特征和推测,我们初步判断漾濞地震序列的主发震构造是位于维西—乔后断裂SW侧的、与其具有相似构造特性的平行伴生构造.

本次地震序列的空间展布也可以分辨出发震构造的细节特征(图13):余震区北西段主干断裂构造单一,断层相对直立.MS6.4主震NW侧少量的地震分布说明发震构造已经延展至此段落,而至于为何没有激发大量余震,可能与介质物性或应力状态有关.但不可否认的是,漾濞MS6.4地震的发生增强了北西段的应力背景(库伦应力研究结果将另文介绍),这与2013年康定MS6.3地震对鲜水河断裂中段(Yang et al., 2015; Wang et al.,2017)和2017年九寨沟MS7.0地震对东昆仑断裂东段的影响(Lin et al.,2019)是相似的.余震区北西段似乎还存在两条平行的NE走向小构造,与NW向主干断裂相交,并衔接了维西—乔后断裂.结合2021年5月27日的MS4.1地震的震源机制解,可断定这些共轭的构造呈左旋走滑错动.这些若隐若现的小型共轭构造是否真实存在,还需要更细致的地质调查和更详实的地球物理证据.

余震区南东段的密度图(图5b)显示,该段至少可以分辨出3条断裂,且沿NW-SE向主干断裂逐渐向S偏转,呈明显的分支构造特征(图13),说明该段构造相对复杂.

图13 推测的漾濞MS6.4地震序列发震构造及错动方式Fig.13 Inferred seismogenic structure and the rupture pattern of the MS6.4 Yangbi earthquake sequence

5 发震机理分析

印度板块持续N向推挤,导致青藏高原相对软弱物质侧向挤出,受东部相对坚硬的华南板块阻挡,高原东南缘不同深度的物质向SE方向运移(陈小斌,2007),深浅部物质的差异及应力积累水平的差异控制着地震的发生.三维电阻率结构模型显示,本次漾濞地震震源区存在显著的电性横向不均匀性,漾濞MS6.4地震序列位于上地壳高-低阻电性过渡区附近的高阻一侧(叶涛等,2021),同时也位于上地壳高低速分界线上(Yang et al., 2020),说明本次地震序列发生在上地壳浅部脆性层内.地壳浅部的运动主要分为两部分(图14):其一是以川滇块体为主体的SE向逃逸(张培震等,2003),这一过程造成了其南边界红河断裂带及其附属断裂如维西—乔后断裂上的右旋走滑错动属性(常祖峰等,2015);其二是青藏高原东部围绕东构造结的顺时针旋转(Zhang et al., 2004; Shen et al., 2005; Wang et al., 2001),在该区域造成如南汀河断裂带等大尺度的左旋走滑弧形断裂(王刚等,2006).作为红河断裂的NW向延展,维西—乔后断裂及其平行伴生构造具备与之相同的右旋走滑特性.序列中所展现出的正倾分量可能与整个滇西北地区拉张型的应力来源一脉相承,有众多模式试图从不同角度解决滇西北地区拉张的动力源问题,例如:区域内NW向和NE向大型走滑断裂带斜列阶区的走滑拉分变形(吴大宁和邓起东,1985)、红河断裂带尾端拉张变形(Allen et al., 1984;虢顺民等,1996)、川西北和滇中活动断块顺时针旋转过程中的端部拉张变形(徐锡伟等,2003;韩竹军等,2005)、区域内的微断块顺时针旋转作用与伴生的NE向左旋走滑断裂带的尾端拉张变形相互叠加(Wang et al., 1998;Fan et al., 2006)、理塘—大理—瑞丽构造带的顺时针旋扭作用(吴中海等,2008, 2015).借鉴以上模式,针对漾濞地震的发震构造为何具有如此复杂形态的问题,我们可以理解如下:作为SE向迁移运动的川滇块体南边界,红河断裂带、维西—乔后断裂在该块体运动牵引下在其外侧(SW侧)形成平行的伴生构造,这些构造具有与主干断裂相似的几何结构特征和错动类型,可积累弹性形变并具备强震风险;川滇块体的SE向运动在红河断裂北段造成物质“亏空”,而滇西南块体的顺时针旋转对NW-SE向发震构造的SW盘形成正向拖曳,导致断层具有正倾分量;因顺时针旋转的方向和速度存在差异,对发震构造不同段落造成的影响也不同.由于差异化运动,余震区北段被横向切割,形成NE向的走滑共轭断裂.而余震区南段由于顺时针旋转运动的影响,向S偏转,有形成小型弧形构造的潜势(图15).

图14 青藏高原东南缘构造块体及运动图(据张培震等(2003)改编)B1—印度板块;S1—拉萨块体;S2—羌塘块体;S3—巴颜喀拉块体;S4—川滇块体;S5—华南块体;S6—滇西块体;S7—滇南块体.Fig.14 Active tectonic blocks and kinematic pattern of the southeastern Tibetan Plateau (modified from Zhang et al.(2003))B1—Indian plate; S1—Lhasa block; S2—Qiangtang block; S3—Bayar Har block; S4—Sichuan-Yunnan block; S5—South China block; S6—West Yunnan block; S7—South Yunnan block.

图15 漾濞地震序列构造模式图Fig.15 Seismogenic structure pattern of the Yangbi earthquake sequence

6 结论

2021年5月18日开始的漾濞MS6.4地震序列是一次典型的前震—主震—余震型序列.通过对该序列地震精确定位和4级以上地震震源机制解计算,我们获得了本次地震序列的时空演化特征,并对其发震构造和机理进行了初步分析.主要认识如下:

(1)2021年漾濞MS6.4地震序列发生在上地壳浅部脆性层内,且并未发生在已知断裂上.其余震区长轴NW-SE向展布、短轴剖面所揭示的SW向陡倾断层面及震源机制解反映的右旋走滑错动方式,与邻近近似平行的NW-SE向维西—乔后断裂基本一致,可初步判定漾濞MS6.4地震序列的主发震构造为维西—乔后断裂的平行伴生构造.

(2)序列发震构造几何结构分段特征明显.推断的发震构造在北西段和南东段存在显著差异,北西段主干段落结构相对简单,倾角陡立,但存在NE走向的小尺度共轭构造;南东段较为复杂,倾角相对较缓,存在多条分支构造.

(3)对比滇西北地区构造的演化模式,我们认为,大型走滑断裂边缘可能存在平行的伴生构造,同样具有强震风险.发震构造所具有的少量拉张分量可能来自于红河断裂SE向运动造成的北段物质“亏空”和滇西南块体顺时针旋转对断层SW盘造成的拖曳.

(4)顺时针旋转对于发震构造不同段落的差异化运动,造成其北段被横向切割,形成NE向的走滑共轭断裂;而南段向S偏转,有形成小型弧形构造的潜势.

(5)本次漾濞地震序列发展可分为三个阶段.在前震发展阶段,地震从余震区中部向北西段逐渐扩展,前震序列在空间上高度丛集,并最终触发了MS5.6最大前震和MS6.4主震,符合级联破裂模式.主震则自NW端向SW端单侧破裂.

致谢本文属于云南漾濞6.4级地震科学考察工作.云南省地震局提供了高质量波形和震相到时资料;研究过程中得到蒋长胜研究员、段云歌高工、刘自凤高工、孟令媛研究员、张小涛高工的帮助;震源机制解反演采用了朱露培教授的CAP程序;图片使用GMT(Wessel and Smith, 1991)程序进行绘制.两位审稿专家提出了有建设性的修改建议,在此一并致谢.