非物质文化遗产保护中的服务设计

——以“灶王爷传说”为例

2021-07-31陈嫒琳

陈嫒琳

(湖州师范学院,浙江湖州 313000)

当对非物质文化遗产项目进行分析时,就会发现它们有一个共同的特点:把人作为承载者。非物质文化遗产是人们传统生活方式的“活”体现。它被人们经由文本、声音和其他方法不断传播。与此同时,非物质文化遗产是一个有生命的实体,它能够不断适应其创造者和持有者的历史和社会演变,这也是非遗能够存在至今的原因之一。

一、研究背景和概念

虽然非物质文化遗产是中国传统文化的核心组成部分,但由于公众意识和传承人的缺乏、人才流失等原因,非物质文化遗产目前面临诸多问题。“以灶王爷为主题的非物质文化遗产必须考虑到时代的普遍趋势,并希望以人们有兴趣看到的方式,进行充满生机与活力的展示”。

(一)非遗保护方式

目前,非物质文化遗产保护主要有以下几种模式:第一种是将非物质文化遗产融入文化产业,开发相关的文化IP,推出文化创意产品。在这种模式中,非遗为品牌提供了重要的文化附加价值,该类项目当前已经逐渐探索出一条成熟的品牌商业模式;第二种是为非物质文化遗产指定“继承人”,采用“师徒传承”“合作培养”等方式,为非遗建立一条传承体系,但该种方式更多适用于表现形式较为明确,且有一定专业性的非遗项目。第三种是将非物质文化遗产的仪式或活动融入当地经济,促进旅游与习俗传承的双向互动。在这种模式下,利用非遗不仅可以推动旅游业与该地区的经济发展,还可以扩散非遗文化,从而促进习俗和文化的传承。这种模式为非物质文化遗产项目的恢复和传承以及节日文化的记忆提供了一种生活形态保护的手段。

(二)当前阶段非遗传承中的部分问题

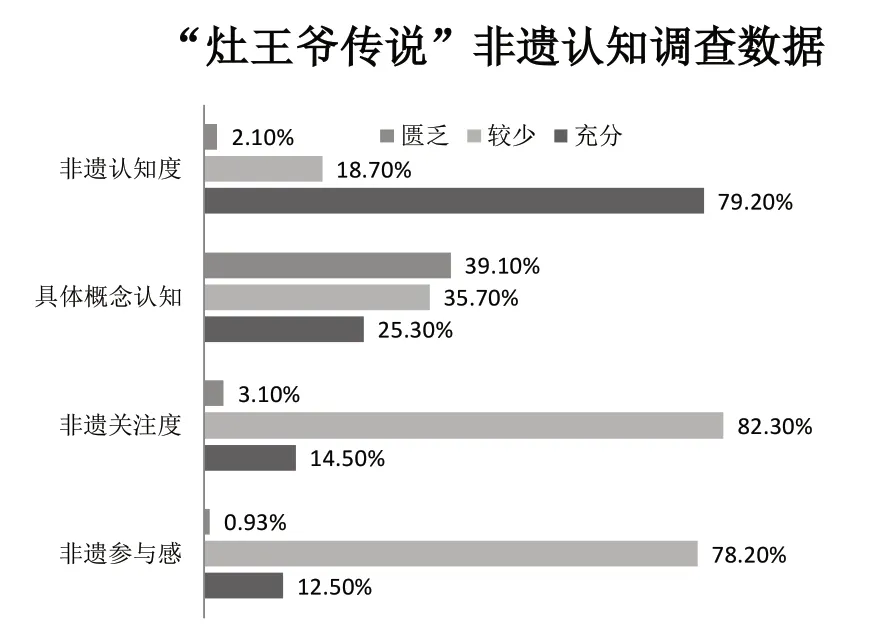

当前,公众对相关问题的认识存在不足,非物质文化遗产缺乏传承人。近年来,在各方共同努力下,在普及非物质文化遗产的基本概念方面已经取得了一些成就。但根据永信华韵和DIICH发布的《2018年中国网民对非物质文化遗产的认知和需求调查报告》,大部分人对非物质文化遗产的一些基本概念只是比较熟悉。在报告中,这些新的非物质文化遗产占了97.2%的回应,但文化遗产日(54.6%)和文化及自然遗产日(39.1%)在回应中所占的比例要小得多,说明这部分人对非物质文化遗产相关概念认识还不足。还有82.3%的受访者表示没有主动关注非物质文化遗产。

在传统手段对非遗保护作用有限的大背景下,“活态传承“的理念得到了广泛认可。这种保护方式被普遍认为可以提供非物质文化遗产发展和创新的持续动力。在此基础上,如何建立可持续的非物质文化遗产保护模式是值得进一步探索的关键问题。

(三)“灶王爷传说”非物质文化遗产研究现状

本文所选取的研究对象为北京市顺义区张镇“灶王爷传说”非物质文化遗产。(省级非物质文化遗产项目,民间文学类,编号BJI-9,申报单位:顺义区张镇人民政府)

灶王爷的传统文化在中国广泛传播:13个相关项目被列入中国非物质文化遗产名录,覆盖5个省、4个民族。这些非物质文化遗产中,既有采取口头传播的传说(灶王爷传说和灶王爷历史)、社会习俗、仪式、节日(壮族祭祀灶王爷和灶王爷节),也有传统工艺(回川木灶王爷牌匾)的形式。“中国自古以来的小年敬拜灶王爷的习俗可以回溯到秦朝,当时的人在四月、蒲月、六月进行灶王爷的祭祀典礼,这种祭品通常是牲畜。经过汉、北、南、宋三代的发展和演变,这一仪式每年举行一次,祭祀变成了精神和果实。明清时期,出现了灶王爷的纸像,并固定在每个家庭厨房的灶台上方”。中国北方大多在农历腊月二十三日举行祭灶仪式,而南方地区则多安排在后一天举行,作为小年(中国传统的小年节)的一项主要活动。如今,虽然人们依然会有小年庆祝活动,但通过调查后可以看出(见文末图1),对大多数人,特别是城市居民来说,灶王爷已经被降级为民间传说中的一个若隐若现角色,对灶王爷精神内核的了解更是少之又少。鉴于这些情况,笔者认为可以借助服务设计的理论传承非物质文化遗产,以大众喜闻乐见的方式融入我们的生活。

图1 非遗认知度调研情况

二、设计框架和流程

(一)非物质文化遗产传承的设计原则

非物质文化遗产的保护并不意味着完全保存或复制古代传统,也不意味着制作成“标本”供人们观察和研究的。我们的设计应该“简单地”提供一个有利的环境,在这个环境中,非物质文化遗产可以根据其创造者和持有者的期望和需求自由流动。首要原则是保持非物质文化遗产的活力,这与有形遗产不同,非物质文化遗产自身的动态性让它能够保持活力,这种性质允许它可以持续不断地重新创造自己,从而不断地反映其创造者和持有者的文化身份。为此,设计也应支持与鼓励非物质文化遗产的传承,鼓励它在人们的生活中得到重塑;“第二个原则是保持非物质文化遗产以人为本的发展思路。非物质文化遗产依靠人,它往往不遵循任何固定的模式,非物质文化遗产是通过“自我启蒙”的过程从人们的日常生活中传承下来,这决定了它的性质“生活就是文化”。因此,非遗传承必须紧密联系群众,增加群众对非物质文化遗产的认知广度和深度。

(二)服务设计思路

由于“灶王爷传说”是以民间传说与习俗为基础,是“活”的形式。因此,“在传承理念上需要要求非物质文化遗产回归社区(人、物)、回归生活,使非物质文化遗产在人们的日常生活中得到反映和传承,最终实现非物质文化遗产横向和纵向的传承和发展”。

在中国传统文化中,平日行好事、小年对灶王爷的敬拜是为了赢得神的青睐,来表达人们对来年顺利的祈愿。在本研究中,对灶王爷文化保护实施的重要思路是将灶王爷的精神融入人们的日常生活。培养他们在日常社区生活中做好事的习惯,充分利用“社区的力量”维持整个服务系统。基于微信在中国人民认知中的高知名度和高使用率,因此将微信小程序选作记录家庭善行的服务平台。来鼓励人们行善,将善行的数据和效果可视化,希望激励人们做更多的好事,促使他们做更大的好事。

(三)APP平台的接触点设计

“随着移动互联网的普及,新媒体时代的到来,用户的习惯发生了根本性的变化,新的行为出现了,例如熟人之间的‘点赞’行为。”“点赞”按钮不仅是社交媒体平台界面上的一个功能,也是人们表达自己和与熟人交流的一种重要方式。“点赞”和“被点赞”已经逐渐承担了日常社交的重要目标。通过“点赞”也可以建立家庭和社会之间的良好关系,从而实现人们以社会意识的方式去过他们生活目标。

最终社区服务平台由“首页-活动广场”“发布动态”“数据可视化”“家庭小队”多个模块组成。首页-活动广场模块主要以卡片的形式出现在首页,展示人们在生活中行善的点滴。当用户在页面中看到行善事卡片,可以通过“点赞”的形式标记“做过”“常做”“想做”;发布动态模块主要有两个功能:在线活动、允许用户发布动态,均通过短视频、图片、文字和心情等方式来发布;数据可视化模块为平台主页,体现“灶王”核心精神的页面,这里的主页主要仿照灶王向玉帝汇报时的账册功能,因为传闻玉帝根据账册中好事记录来决定下一年这个家庭的命运。平台通过记录所做过的好事数量,来积累分数。平台的积分可以用来兑换各家小年用来祭祀“灶王”的虚拟“贡品”,这样用户可以通过“贡品”的数量与种类看到自己这一年的成果获得成就感。或者看到好友的成果进行鼓励,或进行相互的帮助,便加强了家庭间的联系,从而促进可持续服务系统的形成。积分还可以兑换为祝福赠送给他人;家庭小队模块里用户和家人一起创建团队共同积分。理念源于灶王爷文化:每个家庭都有一个灶王爷。在这一过程中,用户是以家庭的方式组合在一起的,这也符合灶王爷在传统文化中的定义。

三、结语

本文希望通过服务设计方法,以网络社区平台为载体,敦促和鼓励人们开展更多的善行,将灶王文化的核心精神融入人们的生活。“并通过人际关系的绑定将其发展为可持续的社区运作模式。”从服务设计角度去支持和催化非物质文化遗产,为其传承提供必要的平台与环境,也为非遗在当代社会的“活态传承”理论增添新的实践路径。

附图: