纤维作为一种思维方式 “组织”路径

2021-07-30应歆珣

应歆珣

不可否认,视觉艺术是思维呈现的一种方式,它关系到视觉经验及潜意识层面上的连接,即使只是抽象的色块画面也提供了一种视觉经验组织的模式。这种组织经验如同画家威廉·德·库宁[Willem de Kooning,1904-1997]所说,“你逐渐地培养自己,就像酸乳酪发酵一样,只要保存住某种原有的微生物,它其中的原理就会发酵出来。因此我像多数艺术家一样,拥有些许这种最初的感觉”1de Kooning,Willem.“Content Is a Glimpse.” 节 选 自1960年12月3日 与David Sylvester 在BBC 进行的广播访谈,本文发表于 Location 1:1,spring1963;重刊于Hess,Thomas B.and William de Kooning,exh.Cat.Museum of Modern Art.New York GraphicSociety,1968,p.150。。

我们可以把“纤维基因”理解为“原有的微生物”,“纤维基因”作为“这种最初的感觉”在艺术创作中存在,其所体现的思维方式是动态的,是一种流动的路径。1968年,罗伯特·莫里斯[Robert Morris,1940-2017]在整个画廊地板上随机撒了一些工业线头(工厂制作衣服时裁掉的多余的线头)及一些其他随机的材料。(图1)对此他解释道:“当你创作僵硬的东西时,你可以预知它会成为什么样子……而我想要一种我很难预测结果的材料。在不同的时间呈现不同的状态,这才是其中的魅力所在。”2Fineberg,Jonathan.“Robert Morris Looking Back.”(AnInterview)Arts Magazine,sept.1980,p.111,p.114.Robert Morris.“Anti-Form.” Artforum,vol.6,1968,pp.33-35.莫里斯作品中这种可变的、难以预测结果的形式,便是一种持续流动的路径。这种形式与有限的固化形态相对立,是通往无限可能性的流动状态。

图1 罗伯特·莫里斯,《无题》,1968年

诗人提图斯·卢克莱修·卡鲁斯[Titus Lucretius Carus,c.15 October 99 BC-c.55 BC]在他的《物性论》里告诉我们,“空虚与固体物质一样也是具体的”3[意]科尔维诺,《美国讲稿》,萧天佑译,译林出版社,2012年,第8页。,我们要把整体的世界分解成无数运动着的细小、轻微的世界,并感知它们的存在。例如,他所写的诗歌中,“黑暗的房间里一束阳光中的尘埃在旋转”4同注3,第9页。;“我们行走时不知不觉被蜘蛛网裹住了头”5同注3,第9页。。

其实这些感觉一直存在,就像在日常中感知光和声音一样,艺术创作者将这种“原有的微生物”调动起来,进行发酵,转化成另外一种“物质”——艺术作品。我在这里提到了“发酵”这个词,突然意识到这个词很有说服力。在大众熟知的解释中,发酵指“生物体对于有机物的某种分解过程”6出自维基百科。。“发酵”本身就是一个分解、转化的过程,是一个持续不断的生成的过程,更像是一个生态系统。而“纤维基因”作为“原有的微生物”存在于整个世界和艺术家的身体与意识中,并潜移默化地形成了一种整体的思维方式,但是这个过程很容易被我们忽略,因此我们更需要去将它强调出来,去仔细地感知它的存在,如同人们感知“发酵”这一过程。

从生活到艺术实践,人们似乎始终与“纤维”脱离不了关系,“纤维”在人类生活上的应用如空气般日常,而这种日常一直隐蔽于人们的艺术实践中。我始终强调的“纤维”是在人类的感知和意识层面角度,而非作为物质媒介的角度。那么我们如何来理解纤维作为一种思维方式?也许它是可感知的;它是端与端之间不定向连接的;它是交错的;它是综合的;它是不可确定的,不为现有认知框架所束缚的;它是自由的,由主体自为建构的……是如“原有的微生物”般的细胞分解重组的过程,是如“根茎”般多维度生长的过程,也是自我再生的一种行为。我从纤维这个特有的词中发现了与其密切相关的词“组织”,并试图通过这个既是名词也是动词的词语切入,来理解在当代艺术创作中纤维作为一种思维方式的有机建构。

“组织”在《说文解字》中同为系字部,源于“经纬相交,织作布帛”之意,即“纺织”,英文可译为Spinning and Weaving。《说文解字》中描述:

《传》曰:“组,织组也。执辔如组,御众有文章,言能制众,动于近,成于远也。”按《诗》意非谓如组之柔,谓如织组之经纬成文,御众缕而不乱,自始至终秩然,能御众者如之也。织成之后所用祓佩之系,其大者也。7[汉]许慎撰、[清]段玉裁注,《说文解字》卷四,中国戏剧出版社,2008年,第1824页。

将其译为编织的动作,也是织成的织物,然而也指“weave”,即纺织品经纬纱线的结构。

通常我们会把“组织”这个词理解为Organize、Structure、Form:其具体含义为,很多因素依据某种原因结合在一起形成一个完整的体系;或者我们理解为Organization、Organized、System,含义为依据一定宗旨与体系创立在一起的集合体;还有Tissue,意为常常由一种或者几种特别的细胞与其他胞间质(其为细胞构成中的物质之一)共同构建的集合体,日常生活中的生物体则由此类聚合体联系在一起而变为的结缔组织。

我们可以从这些解释中看出“组织”所映射的含义,即把细小的或零散的物质,通过某种动作,使其交织、汇集、凝结等等后,而形成某种联系的系统。组织从“经纬相交,织作布帛”引申而来,强调的是如何使“线”成为布帛,而其中的交织方式是无限的。然而本文中的“组织”是把“交织”这一动作理解为“链接”,这是一种状态,而非一个名词,是把细小、零散的物质进行链接使之发生关联。纤维的特别之处和最根本的结构就是这种连接之后的“链接”,所呈现的是一种不断延续的状态。本文想要强调的是“链接”状态,既有“连接”之意,也有比“连接”在空间上更宽广更灵活的含义,比如多根长链大分子组合排列并有缚结分子连接的物质,竹子、芦苇的“节”即是缚结分子的集结处。这些植物的根状茎深埋地下,即使因为外部强力因素致其截断也能继续存活,具有极强的生命力。长链分子有输送之意,缚结分子有储存之意,形成一个微小系统单元,服从于生命的目的意志。它形成的不是一种平面的编织物,而是如法国哲学家吉尔·德勒兹和菲利克斯·瓜塔里在他们的共同著作《千高原:资本主义和精神分裂》中提出的 “根茎”[The Rhizome]8在1980年,法国哲学家吉尔·德勒兹和菲利克斯·瓜塔里在他们的共同著作《千高原:资本主义和精神分裂》中提出“根茎”概念:块茎类植物是从苤节出水平生长出茎和孢芽的植物,如土豆的根茎系统,借用了植物学根状茎术语,阐释多方向发展的世界。它们进行链接的探究与思考,这些往往无始无终,没有穿插系统里面的特定渠道,还抗拒僵化的结构模式与支配性概念,同时可以将异质性链接到一起。的概念一般,具有空间性和时间性的多维度的链接关系,是一种无始无终地可不断拆解、重组的生成系统。这是一个开放的系统,如同德勒兹和加塔利所认为的,宇宙就是一个自我组织的开放系统一样,“它的组织模式内在地从物质中涌现,而不是受限于凌驾之上的形式与法则”9[美]尤金·W·霍兰德,《导读德勒兹与加塔利〈千高原〉》,周兮吟译,重庆大学出版社,2016年,第22页。。而这种自我组织并不是一种无序的混乱,而是差异[Differentiation]和固结[Consolidation]的过程相交织,是自我组织成物质的无限多的解决之道。比如德勒兹与加塔利所指的有机层的解决之道就是:“随机的基因突变和自然选择或生态选择。突变带来差异,而选择机制则使这些差异得以固结在不同的器官和物种之中。”10同注9,第24页。

随着科技的发展,互联网带来了更加便利的文化共享,加速了全球化的进程。在当代这个“碎片化”[Fragmentation]11“碎片化”是一个后现代主义的概念,八十年代西方社会对此有过很多探讨。“碎片化”理论已经被广泛引入到政治学、经济学、社会学和传播学领域的理论研究中。有研究表明,一个社会体系中,人均收入在1000 到3000美元时,这个社会便处在由传统社会向现代社会转型的过渡期,而这个过渡期的一个基本特征就是社会的“碎片化”:传统的社会关系、市场结构及社会观念的整一性——从精神家园到信用体系,从话语方式到消费模式——瓦解了,取而代之的是以一个个利益族群和“文化部落”的差异化诉求及社会成分的碎片化分割。时代,尤其是在网络空间中,全球范围的信息可以同时在瞬间传播到每一个个体,这意味着每个个体都彻底独立且彼此之间的完全平等,而不是像从前那样的从中心到个人的模式,这是一个迅速扁平化的世界。正如德勒兹与加塔利所说的“根茎”所诠释的状态:“根茎”并不是一个树状结构,而是根茎的组织构造“……和……和……和……”[…and …and …and…]个体以无穷多的模式自行发展,或自行组合再而发展。“根茎”的组织构造同样体现在对时间的理解上,如亨利·柏格森所认为的,时间并非是如牛顿或亚里士多德的线性时间观,过去是“一个无时间性的整体,每个过去的事件都与所有其他事件共存”12同注9,第19页。。换句话说,时间形成了多重组合的可能性,甚至是“同步性”。语言如同电影《降临》132016年丹尼斯·维伦纽瓦导演的科幻片《降临》,其中有一些场景和情节是,外星人写出来的句子不像我们人类的语言一样有先后关系,它们是将一个句子同时写出来的。如同在显示屏上同时出现所有文字(空间性共时关系)。中外星人同时发出的文字,没有先后关系的同步呈现。起初达达主义“挪用”了过去的经典画作或元素(文化)与当时流行的文化进行拼接,时间在一个多维的空间中形成蒙太奇式的共存,碰撞交织,便产生了新的语言。

法国哲学家雅克·朗西埃[Jacques Rancière,1940-]认为,当代艺术同时根植于过去和未来。这种现象促使我们去思考该如何去理解新的文化。“根茎”组织构造很好地诠释了后现代主义艺术的去中心化、多元性、日常化、多重性、不确定性、不可预知性等特征。

如“根茎”组织的“可连结性”,任何一个元素或个体都具有与任何其他元素相连结的潜质。跨领域、跨媒介的连结变得普遍且流行,艺术与日常生活、经济、科技、政治、商品的关系,从来没有变得像今天这般如此密不可分、浑然一体。全球化的“全向性”交织成了全球文化的“新殖民”,艺术也从来没有像今天这样多元、多重、无法归类。哲学意义上的根茎还有一个特征,便是“多重性”:其中没有任何事先确定的点,只有偶然的线条和交汇处出现的随机根茎结节。德勒兹与加塔利用羊毛毡的结构来比喻这种组织方式,纤维之间的连结是多重而随机的,或是如同拼布一样可往无限的不可预知的方向延展。

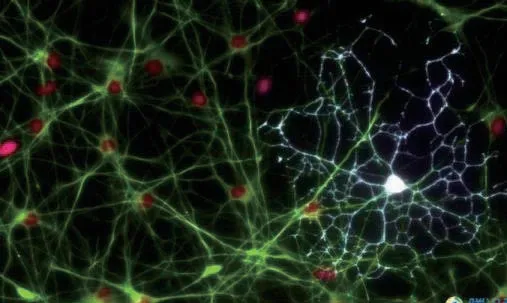

碎片化时代的“根茎”状态,像物理学的力场一样,影响着人们的思维方式,文化多层次的复杂性形成了不必凝聚成点的思想轨迹。有趣的是,我们的大脑也是根茎结构的,大脑是由神经元、轴突、树突构成一个稠密的亚稳态网状组织,而不是一个稳定的、中心化的树形结构。我并不是说大脑神经源的结构决定了它根茎式的思维方式,这还有待科学界的探索。但我们也不能否定它们之间某种潜在的关联。大脑神经元的结构形态,也是解释“根茎”组织运动状态的一个很好的例子,它是一种多维的不断连接运动着的多重网状结构,同时也是同步、交错、复杂不可预期的运转系统。人类大脑主要有两种神经胶质——绿色的星形胶质细胞和白色少突胶质细胞(图2),它们是维持大脑主要功能必不可少的部分。

图2 绿色星形胶质细胞和白色少突胶质细胞

《关联结构》[Nexus Architecture](图3)正是“根茎”结构的实体形象化,该作品由多组“关联”[Nexus]可相互连接的带拉链工作服组成,公众可以穿上任意其中一件工作服并通过拉链随意连接,这种如拼布般不同方向的链接,形成一个扩张的、平行的、去中心化的网状结构。它的作者露西·奥塔[Lucy Orta,1966-]说:“我想让单体的‘身体建筑’,我称之为‘生存司令部’,涉入‘网络中枢’,从而创造一个可以随心所欲聚集和分散的论坛。”14The work ofLucy+JORGEOrta.University of the Arts London.Professorial Platform,2011.露西的“体建筑”[Body Architecture]呼吁将无家可归者拉回到一个无等级的社会团体中,“Nexus”指连接或纽带,相互连接编织的社会结构,体现出一种交互预设[Reciprocal Presupposition]的社会关系:“每个人都关注、保护着另一个人。每个人的个体生命都依赖于另一个人的生命。在露西的作品中,一个人的温暖得以传递给他人,身体上的相互连接织成了一张社会的网。”15同注14。这是法国城市哲学家保罗·维利里奥[Paul Virilio,1932-2018]对《关联结构》的评论。

图3 露西·奥塔,《关联结构》,行为艺术1994—2004年

《关联结构》在世界各地的公共场所展出,当世界各地的人们穿上“工作服”时,“工作服”成为作为社会联系和纽带的媒介,阐释着社会中所有人团结一致,却又各自保留独立性。拉链的连接,化解了性别、宗教、阶级、年龄和人种之分,试图给社会提供一种平等化的形式。露西·奥塔的“工作服”形成一个个“身体建筑”,人们拉上拉链行走,共同团结地移动,身体通过连接而相互依赖,创造了不寻常的亲密关系。露西的作品有一个强有力的愿景:倡导人性的重返“集合”,在露西的“身体建筑”中,一个人的温暖回传向另外一个人,物质的连接同时也在编织着“社会链接”。这种种以网络化形式存在的短暂关系集体,在时间和空间上呈现出可见和内在的联系。连接元素是“社会链接”的直接实施方式,公众参与到这个可穿戴的作品中,其本身成为一种主动介入社会关系的社会雕塑。露西的“身体建筑”所呈现的开放的网状形态,可以根据参与人员的多少收缩或延展,这是一个可任意伸缩的模数化结构系统,它不像是一个在固定范围内的建筑,而是如“游牧”模式般的移动建筑,具有“弹性”的流动社区。露西的《关联结构》给我们展现的是一种浓缩了的模数社会网络,一个附着于个体并可以随意拆卸重组的开放网络,一个基于依赖性和独立性,且可以永远发展下去的建筑。

露西的《关联结构》呈现了“根茎”的非等级、伸缩性的连接组织方式。而英国艺术家基思·泰森[Keith Tyson,1969-]在2005―2007年创作的作品《大面积列阵》[Large Field Array]从更多维度表达了“根茎”的组织理念。《大面积列阵》作品(图4)由300 套模块化装置构成,里面还有很多单个“模块”的大小是在50cm×50cm×50cm 的样子。展览空间中300个立方体模块呈网格状地分布在地面、墙面和天花板上,模块和模块之间留出了相互连接的网状通道,构成一个三维的矩阵空间。每个模块单元都被精心布置成独一无二的具有视觉识别度的形象,每个单独形象都指涉某种自然世界、科学世界、艺术史、流行文化、消费品或其他资源的事物:如排列整齐的房子或纸牌屋,堆放在一起的啤酒罐、方形玉米地、父亲鞭打孩子的屁股雕塑、方形地球等等,其中也有挪用自其他艺术家如克莱斯·奥登伯格[Claes Oldenburg,1929-]和伊夫·克莱因[Yves Klein,1928-1962]作品雕塑的模块。基思·泰森将一些被指涉的物品的实际尺寸改变到只留下可被识别的形象符号,这300 件模块化装置作品如视觉化的百科全书,包括科学、文学、数学、哲学等,也包括更加宏观的时间概念,与更加微观的科幻小说等,艺术家创造性地将大众文化和传统认知中的精英文化杂糅并置。泰森创建了一种机制,通过这种多样化的探索,允许我们通过时间空间两个并发的路径找到我们自身所在的位置,并反映我们所居住的世界的复杂性。泰森说:“我绝对不是一个科学家。我认为自己更像是一个诗人,但我不会使用文字。”16Jonathan Romney.On cloud nine:Turner Prize-winner Keith Tyson reveals the surprising ideas behind his mind-bending work.The Independent,2009.泰森将视觉化的艺术作为一种实验形式或正在进行的研究项目,集身份、时间、地点、语言、科学和精神杂糅的大型集合系统,来谱写一种可无限解读的,不断生成的诗。

图4 基思·泰森,《大面积列阵》[Large Field Array],聚苯乙烯,2005—2007年

基思·泰森创作的这件作品,就是依据“根茎”理论和碎片化时代的文化特征深入的思考而来的,300 个彰显多领域、多学科的复合型模块,形成了碎片化、多元化、全球化的表征,也是艺术家对当代艺术现状的视觉化展现。这组“根茎”式的作品,如同网络化的百科全书,网状的模块和通道分布,始终呈积极开放的姿态,开放式的通道使得观者在观看时,没有起始点也没有终结点,观者可以选择任何一个出入口,任何一种路径,调动自身的记忆、经历、知识背景等,激发新的感知方式,连接不同的模块信息产生联想和想象,并形成无限的解读。泰森将其描述其为“不断增长的动态”,“我们欣然地接受复杂性为积极的力量,我们可以相信‘根茎’自会成为现实并顺利发展”。17http://www.tabblo.com/studio/stories/view/255949/?Nextnay-favs&navuser=233142.泰森认为我们这一代是信息时代的受益者,这种多元性可以是一种动力。

泰森的《大面积列阵》作品对于“根茎”理论进行了非常有力的诠释,作品甚至是介入了我们的大脑,让我们无法用传统的观看模式观看作品,因为作品是散点式的,且在其中每个元素都是平等的,没有为某个明确的主题式作品构架的主次之分,作品的空间边界被扩大、虚化、甚至消失,在这种解辖域化的过程中产生新的思维方式。泰森如是说:

未来,作为人类努力的目的,已经存在并编码在人类共同接近的新兴边界中。然而,矛盾的是,在每个决定或标记中每个人都有自由意志。我期待看到一个可以自由发展的目的,而不受某些不可知事物的阻碍,通过对这些边界进行整体观察并培育它们,我打算建立一个可以自由发展的目的论加速器。通过这个实验,我希望看到并构建未来,我期望学到更多一些东西。18http://www.arndtfineart.com/website/artist_1327?idx=t.

在这件作品中,网状形态的场所在异质性元素的链接之中不断交织与延展,将时间和空间移出了固有的轨道。对于未来想象,没有固定的模式,只有不断流动的自由。

碎片化的新型感知,通过交揉混合、打破界限,将这些碎片兼收并蓄,使那些分散的肢体汇集成活生生的流动水体,扩散到一个非中心化、非等级的均匀的空间里,其流动方式也自由了。“根茎是一个去中心化、非等级化和非示意化的系统,它没有一位将军,也没有组织性的记忆或中心的自动机制,相反,它仅仅为一种流通所界定。”19[法]德勒兹加塔利,《资本主义与精神分裂》卷二,姜宇辉译,上海书店出版社,2010年,第23页。“根茎”的多维度网状组织结构所形成的新的流动,也是后现代主义以来人们意识形态及思维的流动状态,这使得根茎理论在当今文化话语中得以流行。

后现代主义盛行之前的艺术状态,呈现的是一种相对清晰的,线性的发展状态。20世纪80年代之后,被阿瑟·C.丹托[Arthur C.Danto,1924-2013]界定为“艺术终结之后”20[美]丹托,《艺术的终结之后》,王春辰译,江苏人民出版社,2007年。的当代艺术,摆脱了单一发展的模式,具有结构主义特征的中心主义基本被终结,取而代之的是一种从容而质疑的,多元化且难以归类的艺术状态。这种“状态”无处不在,渗透于世界每一个角落,也是日益增长的全球化及科技尤其是互联网所带来的,一种去中心化、折衷、融合的创作新局面,在一定程度上给艺术家提供了一种新的自由度。“根茎”概念很形象地表达了这种后现代主义的文化状态,后现代主义以来的艺术将以前分类规整好的艺术进行了重新分解与排列,并连接成了新的语言,将传统经典与生活日常叠合,将过去和未来同现于当下,正是这种“根茎”的连接,消减了艺术媒介的界限,甚至是空间和时间上的界限。可以说,“根茎”理论很恰到好处地阐释了当代艺术去中心化,非等级、非线性的多维度流动状态。这种现象促使我们去思考该如何去理解新的文化。