会心友琴瑟,杯酒莫乱斟* 潘天寿1963年访日的一批酬应之作

2021-07-30周飞强

周飞强

2015年5月6日的《东方早报·艺术评论》有郭同庆的〈翰墨因缘古,天涯交谊深:试考海派书画大家潘天寿、王个簃、顾廷龙首次东渐交流〉一文,从1964年2月号《日中文化交流》所载文献,提供了简要的每天访日行程。同年6月3日同刊所载虞云国的〈顾廷龙笔下的中国书法家首访东瀛〉,则在前者的基础上,参以顾廷龙先生所撰〈访日游记〉,更为详尽地叙述了此行相关的艺术活动。而沈津则有12月18日在《南方都市报》上的〈顾廷龙与中国书法家代表团第一次访日〉,在前两篇文章之外,从自己问学于顾先生的亲身经历,复参以顾廷龙〈参加中国书法家代表团访日报告〉,呈现出了更多书法代表团访日相关的掌故。而张爱国的〈潘天寿与明清调书法〉一文1张爱国,〈潘天寿与明清调书法〉,载许江主编,《潘天寿与文化自信:纪念潘天寿诞辰120 周年学术研讨会论文集》(下册),中国美术学院出版社,2017年,第259—264页。,则从所获日刊1964年6月号《书品》上的“访日中国书道代表团特集”,也做了一些相关的论述。

仅就目前材料来看,虽未见潘天寿先生关于此次中国书法代表团访日的完整系统的文字记录,但在刘江的文章等处也知他曾作报告谈及:

书法篆刻是我国的传统艺术,有很高的成就。但现在年轻人研究的不多,而日本搞书法篆刻的很多,很活跃。

日本大、中、小学都开设有书法课,临写范本基本是我国的颜真卿、柳公权一路字帖……每年都有国家举办的书法展览。日本非常重视与称赞中国的书法……反过来也应引起我们的深思,书法是中国数千年的优秀文化传统,现在我们不重视,能对得起我们的祖宗吗?又怎能向未来的子孙交待。

我们再不重视不行,我一直希望在有条件的美术院校国画系分设书法篆刻科,学生少一点可以,但不能后继无人。

现在我们国家经济还不发达,将来全人类经济生活提高了,大家都需要有丰富的文化生活,不仅中国人要学习书法,陶冶情操,也许有不少外国人也会学习东方的艺术,学习书法。日本现在的情况,不就是一点很好的证明吗!2刘江,〈论潘天寿对书法教育的历史性贡献〉,载沈浩编,《刘江印学文集》,中国美术学院出版社,2018年,第119—120页。

而王个簃的〈短篱话旧:忆潘天寿老友〉也谈及了访日之事,并有写道“潘天寿画的小册页,我在日本这里才看到,画得好,他画得很慢,用笔沉得很,没有一点轻佻的东西”。3王个簃,〈短篱话旧:忆潘天寿老友〉,载卢炘选编,《潘天寿研究》,浙江美术学院出版社,1989年,第32页。虽寥寥几句,实在是切中肯綮,是同行间非常高的评价。因可见,日本近代书道研究所1964年第5 期的《近代书道图集:中国书道代表团作品特集》(下称《特集》)中,便汇刊有陶白、潘天寿、王个簃、顾廷龙在日期间的一些酬应之作,能从图像视角上略补前述文字所论之缺,也能加深对此次访日之行的认知。但此处只主要拈出潘天寿的作品作一讨论,权为其传世作品的补遗。

据载,代表团访日第二天,即1963年11月28日,便赴丰道春海先生家晚宴,“座有前日本首相片山哲夫妇、西川宁、手岛右卿等”。从郭文可知,《日中文化交流》中刊了中国代表团成员书赠丰道先生的字;《特集》中也尽数刊印在列。团长陶白写行书,“一代大师宗,一眼见妙真。一笔一剑痕,一色一风云。海翁正,陶白”。王个簃也吟赠“文字缔因缘,上下二千载。老树耸骈枝,新花放异彩。丰道先生两政,个簃”。顾廷龙则篆书四字,“促膝谈心。一九六三年十一月奉海翁先生教正,顾廷龙”。副团长潘天寿题自作诗,并行书曰:“翰墨因缘古,天涯交谊深。会心友琴瑟,杯酒莫辞斟。丰道先生两正,寿者。”(图1)

图1 潘天寿,行书诗,1963年

潘天寿此幅可谓诗书俱佳。诗作得意象高古,既言明自己与丰道等人的私人交谊,亦有中日两国间文化交流悠久历史的指涉;后两句再极言同道间高山流水、知音共赏,既把诗意落到了实处,又提升了全诗境界。丰道春海先生有凡来者皆劝酒三杯的嗜好,而潘天寿恐怕是不胜酒力。顾廷龙的〈访日游记〉特意长篇附记了丰道先生事迹:

一、丰道春海先生从一九二四年(四十七岁)起即从事于日本书法界的集体活动。四十年来,他指导了日本书法展览会和书法杂志月刊等,为扩大人们对书法的兴趣,做了不少努力。

二、一九四七年,丰道春海先生被推为日本艺术界院主办的“日本美术展”设立书法部分,从而提高了纯粹书法艺术的地位。

三、一九四五年,由于美国的占领政策,日本中、小学废除毛笔字。丰道春海先生与日本书法界同行一道,为恢复日本中、小学的书法艺术教育,做了许多努力,终于在一九五一年取得了胜利。丰道春海先生对书法教育所作的贡献,博得了很高的评价。

四、丰道先生曾于一九五八年率领日本书法家第一次访问了中国。回日本后,一直积极领导日本三次互换书法展览会的工作。4顾廷龙,〈访日游记〉,载《顾廷龙全集·文集卷下》,上海辞书出版社,2015年,第682页。

据洪再新〈以国画的名义:潘天寿和大众媒体〉一文5洪再新,〈以国画的名义:潘天寿和大众媒体〉,载《美术史研究集刊》第四十三期,2018年,第91—162页。,丰道春海在《日中文化交流》76 期即刊有〈欢迎中国书道代表团!〉的文章,预告“中国书道代表团近期来日”。实际上,1958年丰道先生带团访华时,曾访问筹建中的上海中国画院和杭州西泠印社,或与潘天寿、王个簃、顾廷龙三位先生已结翰墨之缘。三位先生显然对于丰道先生的为人为艺也是极为叹服的。1961年5月以西川宁为团长的日本书法代表团也曾到访杭州,访问过西泠印社、杭州书画社等处,6〈日本书法代表团离杭〉,载《浙江日报》,1961年5月27日第4 版。很多人恐已与潘先生得识。而仅就潘天寿而言,1963年时除却浙江美术学院院长身份外,还是中国美协副主席、浙江美协主席、西泠印社副社长;更在浙江美院国画系倡导施行了书法篆刻科的高等教学。比之丰道先生等人,潘天寿不遑多让;先生有此访日之行,盖有源出于此者。

12月1日,“薄暮,即赴西川宁家,招待殷勤,全家均曾到过中国,故对中国极友好。出所藏赵之谦、邓石如书画相赏,又有赵之谦、吴昌硕刻印……”潘天寿所作有两小幅赠西川宁,盖均作于此时。一帧小册页(图2),画写意芍药一枝,上题行书“一枝剩欲簪双鬓,未有人间第一人。西川宁先生鉴可。癸卯十二月寿者写诚斋诗句”。所题其实是宋人陈无己《谢赵生惠芍药三首》中的一句,此处潘先生显然是笔误了。1962年初夏他曾作有一幅芍药,便准确题了全诗及其作者。两帧的艺术水准亦近似,即席酬应所作,笔墨也不失清新刚健。另一小幅是书法(图3),行草写“秋风入松,万古奇绝”,是李太白《琴赞》中的两句。十一月间,所作“饭岛春敬先生留念”(图4)的,应该也是芍药,构图不常见。

图2 潘天寿,《芍药 》,1963年

图3 潘天寿,行书,1963年

图4 潘天寿,《花卉》,1963年

12月3日,代表团从东京飞大阪,开始关西之行。4日,成员可能分头行动,潘天寿和陶白,访了村上三岛的私宅。潘先生有一帧八哥(图5),即题赠“村上三岛先生鉴可”,石块淡墨勾皴,八哥则以浓淡墨块堆叠来捉形,天寒畏缩之神态生焉,保持了潘天寿此类作品一贯的高艺术水准。5日晚,“赴书艺团恳亲会。村上三岛致欢迎辞,团长答辞。有人问参观日展后如何想法。个老作答。另一人问毛笔与硬笔使用情况,潘老作答,团长补充……”。6日晚上,潘天寿、王个簃赴今井凌雪家的私宴。一横幅《兰石图》(图6)应即作于此间,上题有“耐有寒香蕴书味,春兰又放一枝花。今井凌雪先生招饮作此留念”。另有《双雏图》(图7),“拟个山僧而未似。今井凌雪先生属正”。这是潘天寿常绘的图式,一鸡通体全白,另一全身皆黑,形态生动,是很成熟的小幅。

图6 潘天寿,《兰石图》,1963年

图7 潘天寿,《双雏图》,1963年

“15日,代表团乘电车从名古屋到箱根旅游。次日,顾廷龙在芦之湖旅馆观看潘天寿与王个簃作画。17日,代表团改乘汽车,途经镰仓,顺道赴殿村蓝田的午宴。”7虞云国,〈顾廷龙笔下的中国书法家首访东瀛〉,载《东方早报·艺术评论》,2015年6月3日第B11 版。潘天寿给蓝田先生写下了书法斗方,“忽有幽香寻不得,兰于石背一花开”(图8);另有一帧《蜗牛图》(图9),给“蓝田先生留念”。也曾见潘先生绘此类题材,此幅似让人觉得信手拈来。其实,石块的勾皴,蜗牛的描画,乃至其位置的处理,都是长期累积的结果。题材或许也有一些中日关系的寓意存其间,毕竟当时中日并未建交,中国书法家代表团访日,不光是文化之旅,同时也有很浓厚的政治意味。一言一行,一字一画,多少都有一些讲究。

图8 潘天寿,行书,1963年(左)

图9 潘天寿,《蜗牛图》,1963年(中)

18日上午休息,潘天寿、王个簃又作画。晚间,潘天寿、王个簃与顾廷龙访隨鸥社,社址应即金子鸥亭私宅。他们观看了金子教授二十来个学生的书法。顾老记其教法:“每生以所临字呈阅,老师即席批改,逐一改阅,临欧、褚、颜、柳皆有之,一般均写大字,并有一二人作六尺屏四幅者,有一人临甲骨文。”合影留念后,主人出所藏日本近现代书作观览;“旋设冷餐,仿四川菜甚丰。……主人讲话,潘老答辞”。《特集》中一帧《竹菇图》(图10),即应“金子鸥亭先生属”,虽寥寥数笔,但也如个老所言“用笔沉得很,没有一点轻佻的东西”。

图10 潘天寿,《竹菇图》,1963年(右)

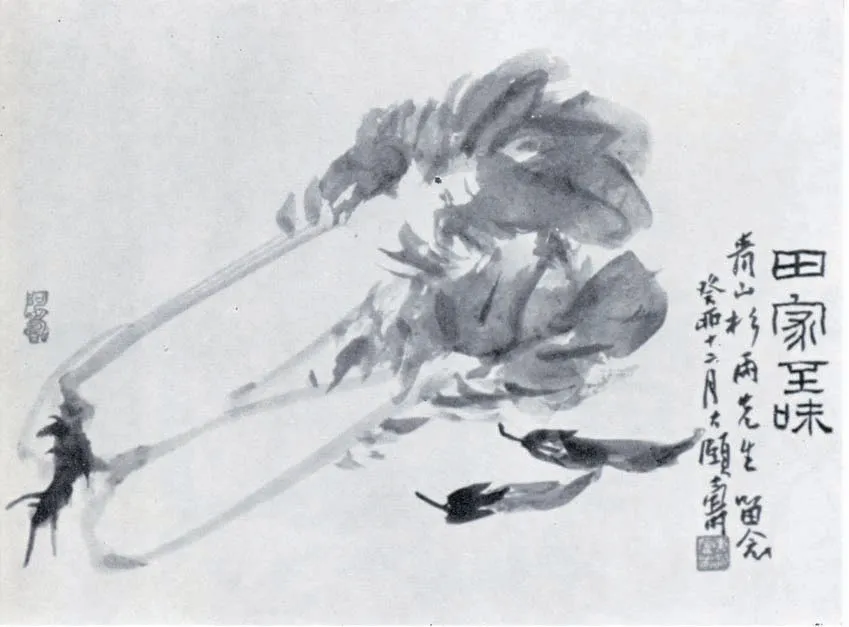

20日,有一趟赴青山杉雨家午餐的行程。顾廷龙记曰“主人家有小窑,能烧碟子、酒杯等,当时主人出各种陶胚属各人作书画其上,即送窑中烧之”。陶瓷实物我们或已无缘得见,但见有给“青山杉雨先生留念”的一幅《田家至味》图版(图11)。一颗大白菜,两个小辣椒,其位置经营其实很具匠心,笔墨气韵生其间。王个簃说潘天寿“在日本画的那几幅是很严肃的花卉小品”,显然不是随便说说的。

图11 潘天寿,《田家至味》1963年

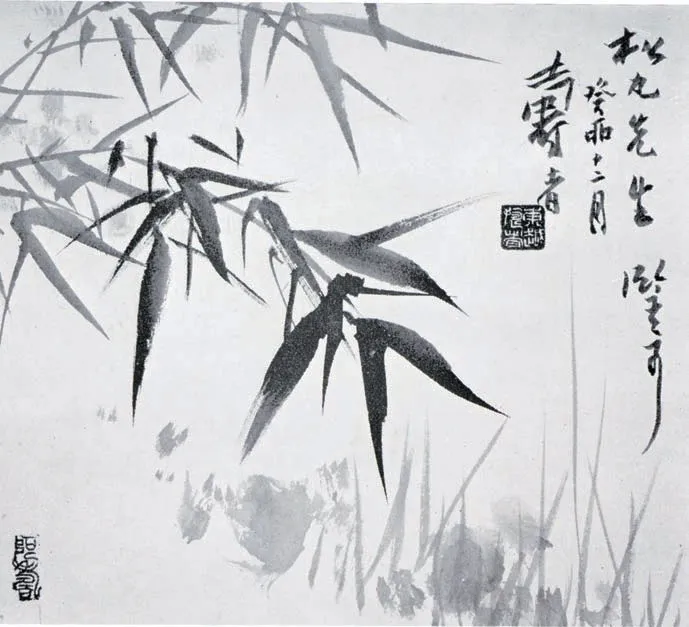

21日下午,代表团出席了松丸东鱼主办的吴昌硕纪念会,这是吴昌硕逝世三十七周年的纪念活动。潘天寿给“松丸先生”绘的《竹》(图12),可能作于此间。边角的学问,不遑于作大幅作品,且更见其性灵。王个簃又有说,“他是大画当小的画,布局异乎寻常”,反过来看,恐怕也是对的;小画幅,却有大意境。

图12 潘天寿,《竹》,1963年

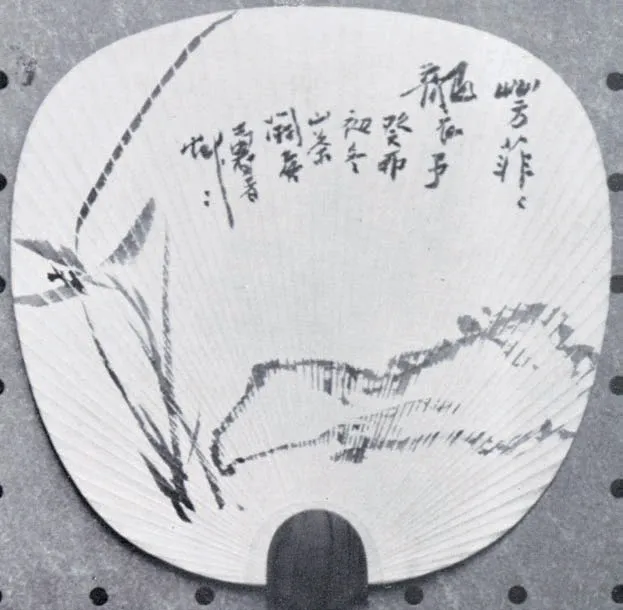

近月的访日行程于23日正式完结,《特集》中的两幅字、三幅画,对应不上行程,许是中间穿插着为日方人士热情招待而作。写请“上松义山先生正”的是“运思精深者,笔迹周密”语(图13);“万(饭)岛春美女士鉴可”的是“高松年有岁寒姿”(图14)。两幅字的线条,一老辣,一绵劲,略有一些不同。画“梅舒适先生留念”的是一小幅《菊石》(图15);“手岛寺卿先生鉴可”的是《鲜鲜霜中菊》(图16);另有一团扇“芳菲菲袭予”(图17),勾一卧石和一支兰花。

图13 潘天寿,行书,1963年

图14 潘天寿,行书,1963年

图15 潘天寿,《菊石图》,1963年

图16 潘天寿,《鲜鲜霜中菊》,1963年

图17 潘天寿,《兰石图》,1963年

从这批珍贵的作品图像上,我们可大略一窥潘天寿先生访日留存的酬应之作,其实均是精心之作。而且,他和其他几位团员留下的作品肯定远远不止书上所印这些。《潘天寿诗存》中便有一首《赠东京女书家》,“樊楼席上见君面,潇洒天真镇可人;妙笔簪花花样好,洛神风格是前身”。恐为即席所作,很大可能是写了赠予友人。从代表团行程及接触的大量日方人士看,保守估计潘天寿个人此行所作书画恐有百余幅之多。8顾廷龙〈参加中国书法家代表团访日报告〉中说,“接触书法家、篆刻家、收藏家、书法评论家和中日友协人士一千五百馀人”。张爱国文章所引《书品》就谈及,“当时已经成为日本书道界中坚力量的几个代表性人物——松井如流、松丸东鱼、青山杉雨、村上三岛、今井凌雪、大池晴岚等都为这次参与交流专门撰写了记述文章”。而《淡交》杂志第15 期增刊号《中国书法》刊出美术史家宫川寅雄的专文〈现代中国书道的侧面〉,介绍了中国书道代表团的访日之行。9同注5。从拍卖市场也可见潘先生赠宫川寅雄、白土吾夫等的字画,应是从日本回流的真品。

利用上述这些材料,再加当时日本报章等的其他活动报道等原始文献,定能对潘天寿等人此次的访问之行有更加全面的了解,有待后人来作进一步考察。而《特集》还为我们留下了潘天寿等人出行的一些照片,也是珍贵的图像资料。

另外,1965年7月25日,应中国人民对外文化协会邀请,以西川宁为首的日本书法家代表团一行六人再访杭州,潘天寿、诸乐三、陆维钊、刘江等前往车站欢迎。10〈日本书法代表团到杭〉,载《浙江日报》,1965年7月26日第2 版。此亦属潘先生与西川宁等参与中日民间书法交流之馀绪。