小净距隧道围岩变形机制分析

2021-07-28郝永明

郝永明

摘 要:为了更好的研究小净距隧道围岩的变形机制,从而能够在隧道合适的位置采取合适的措施,降低隧道建设的成本,提高隧道建设的效率。本文采用有限元软件模拟了在陡倾结构面存在的情况下,掌子面间隔距离的差异、隧道净距以及开挖方式对小净距隧道围岩的变形影响。主要分析了在不同工况条件下,小净距隧道的水平位移、竖直位移、应力以及塑性区分布,进而确定掌子面间隔距离、隧道净距以及施工方式对小净距隧道围岩变形的不同影响。

关键词:小净距隧道 掌子面间距 隧道净距 开挖方式 塑性区

中图分类号:TU744 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2021)01(b)-0001-05

Analysis of Deformation Mechanism of Surrounding Rock of Small Clear Distance Tunnel

HAO Yongming1,2

(1.China Communication Road and Bridge Construction Co., Ltd., Beijing, 100027 China; 2. China Communication South Road and Bridge Construction Co., Ltd., Beijing, 100027 China)

Abstract: In order to better study of small clear distance tunnel surrounding rock deformation mechanism, so that they can in the right place to take appropriate measures to reduce the cost of tunnel construction, improve the efficiency of the tunnel construction, the article USES the finite element software to simulate the in steep dip of the presence of structural plane, the constraints of the distance between differences, tunnel clear distance and excavation method of small clear distance tunnel surrounding rock deformation effect. This paper mainly analyzes the horizontal displacement, vertical displacement, stress and plastic zone distribution of the tunnel under different working conditions, and then determines the different influences of the distance between the palm-face, the tunnel distance and the construction method on the surrounding rock deformation of the tunnel with small clear distance.

Key Words: Small clear distance tunnel; Palmface spacing; Clear tunnel spacing; Excavation mode; Plastic zone

隨着我国交通工程的蓬勃发展,山区在交通建设过程中的隧道选线时往往受地形约束,故减小隧道双洞最小净距的要求极为迫切。山岭地区在修建交通隧道时,由于受到展线及隧道线位区域地形和地质等多种因素的限制,常采用小净距隧道的布置形式[1]。小净距隧道中起着支撑作用的隔墙位于双拱结构中部,隔墙主要是由围岩组成的[2]。由于小净距隧道没有地形条件的约束,并且施工工艺造价成本较低,更容易被接受,所以小净距隧道在交通规划过程中的运用越来越广泛[3]。

靳晓光等[4]使用结构有限元数值分析软件模拟了京福高速公路建设过程中的小净距隧道开挖过程,参考围岩相关变形特征,总结并提出了小净距隧道台阶法施工的合理开挖顺序。沈习文等[5]分析了京福高速公路建设过程中的小净距隧道,从隧道净距、隧道进口处斜坡坡度、隧道埋深等方面对围岩应力进行了相关分析。郭立军[6]对不同隧道净距的双线隧道施工过程进行三维数值模拟,探讨了小净距隧道围岩变形特征。张励等[7]通过有限元分析对比的方法提出了小净距隧道围岩稳定性控制技术应从以下三个方面进行考虑:充分利用围岩的自身承载能力、改进中夹岩墙加固措施以及减少围岩扰动。徐世祥等[8]提出距离爆源最近的振动监测点各方向振速最大,监测点振速随掌子面距离逐渐减小。本文研究陡倾结构面存在时小净距隧道围岩的变形机制,对掌子面间隔距离为2m、3m、5m,隧道的净距分别为0.5D、D、1.5D以及采用全断面开挖和分两台阶开挖两种施工方法共11种工况下采用数值分析软件对小净距隧道围岩的应力应变采取了数值分析的方式,探究小净距隧道开挖过程中横断面水平位移、竖向位移、应力变化和塑性区分部规律。

1 不同掌子面间隔距离的围岩变形

为了研究陡倾结构面存在的情况下掌子面之间的间距大小对隧道的影响,同样建立了三个分析模型,分别对隧道的水平位移、竖直位移、塑性区进行分析。工况一中的结构面组合对围岩的影响是最大的,因此,在模型中,将结构面倾角设置成工况一中结构面组合,即产状为316°∠75°、58°∠70°的两组结构面。掌子面的间隔距离设置成2m、3m、5m三种工况,分别为工况四、工况五、工况六。

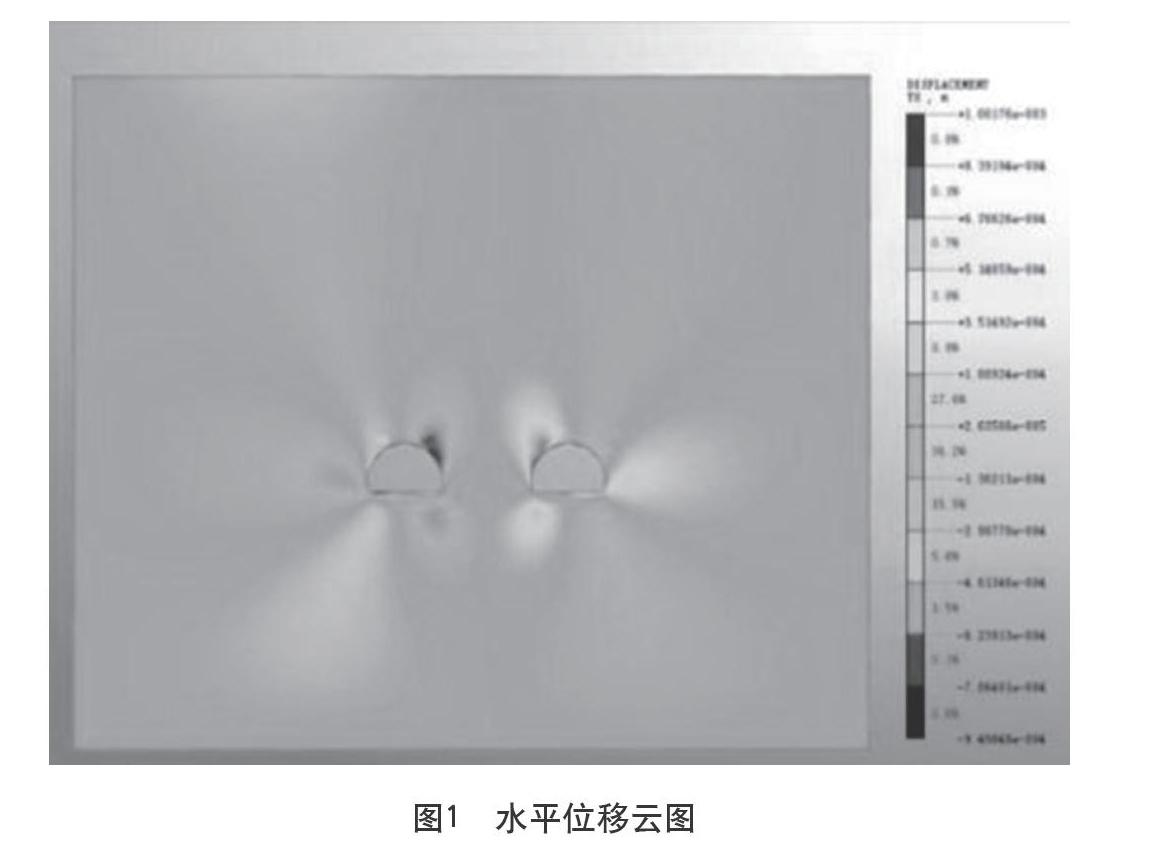

(1)水平位移分析。

图1为三种模型分别计算后的位移结果云图,由图可知,三种工况中小净距隧道在中间岩体拱肩位置形成的水平位移均为最大。同时,在隧道的四个拱脚位置处均存在有不同程度的位移区。两隧道变形区在整体上呈对称趋势。

在数值上,三种工况中产生的水平位移分别为9.4908mm、9.4901mm、9.48mm,其中5m开挖距离工况所产生的水平位移最小,所呈现的趋势为小净距隧道中两掌子面相隔距离越远,产生的水平位移越小。

(2)竖直位移分析。

图2为三种开挖不同开挖掌子面距离下,各自的模拟结果竖直位移云图。从图2可以得出,以上工况所造成的最大沉降都位于掌子面的拱顶。通过比较,三种工况下左洞拱顶发生的沉降均大于右洞,而三种工况的左洞中,工况一产生的竖直位移最大,而工况三种产生的竖直位移相对于工况一来说少了24%的拱顶竖直沉降。在施工开挖中,将左洞设置为先行洞,左洞先进行开挖后,进行右洞的开挖[9],工况一中两隧洞的掌子面相距最短,为2 m。由于掌子面之间相距较近,进行施工时,会产生相互影响,即左洞在开挖过程中,受到左、右两洞开挖的同时扰动。而在工况三中,由于相距距离较长,所以相互之间的影响比工况一小。

(3)塑性区分析。

图3是三种隧道施工工况下的塑性区云图,从图中可以看出,三种隧道施工工况下,隧道的塑性区分布的区域及形状大小大致相同,但是也存在细微的区别。这表明在其他情况都相同的情况下,不同掌子面间距对小净距隧道有一定的影响,但是影响的程度较小。

2 不同隧道净距的围岩变形机制

为了研究陡倾结构面存在的情况下不同净距对隧道的影响,同样建立了三个分析模型,分别对隧道的水平位移、竖直位移、塑性区进行分析。由上可知,工况一中的结构面组合对围岩的影响时最大的,5m开挖工况对小净距隧道施工扰动是三种工况最小的,在这里的三个模型中,将隧道掌子面之间的距离设置成5m。隧道的净距分别设置成0.5D、D、1.5D,令为工况七、工况八、工况九。

(1)水平位移分析。

三种工况施工中,0.5D净距工况下产生的水平位移最大,且产生水平位移的范围最大。1.5D净距中产生的水平位移最小,且分布范围最小。

当隧道净距为0.5D时,隧道水平位移发生在两拱脚、拱肩以及隧道远离中间围岩的两侧拱腰处,位移的最大值位于两隧道中间岩体侧拱脚处,其值为19.6 mm,其次是远离中间岩体侧的拱脚。靠近中间岩体侧拱肩位置处的水平位移相对较大,其水平位移值为14.4 mm。水平位移关于中心岩体中央的划分线大体对称。隧道之间的净距为D时,隧道的水平位移最大值在中间岩体侧拱肩位置,最大值为13.8 mm。在拱脚和侧面也存在较大的水平位移区。1.5D隧道净距的位移值相对于0.5D、D净距要小得多,最大值为10.3 mm。0.5D净距最大位移值较1.5D增大了90%,0.5D净距最大位移值较D增大了42%,D净距最大位移值较1.5D增大了33%。由此可知,在结构面存在的情况下,净距越小,所产生的位置变化差值就越大。净距越小,中间岩体中产生的位移区越可能重合,位移区重合说明中间岩体塑性区贯通,对施工安全会造成极大的威胁。

(2)竖直位移分析。

各种工况下发生垂直位移最大的区域同样位于隧道拱顶的和隧道底部。在0.5D净距中,隧道顶部位移区域较小,但位移数值大的区域集中;在D净距中,最大沉降也发生在拱顶,拱顶也形成了明显的位移区,但与0.5D净距相比要小很多。1.5D净距中,其发生位移的区域又相比其余工况值要小很多。同时,隧道底部发生的位移区域范围与程度也有很大的区别。0.5D净距中,位移变形区最大集中在隧道中心线附近且靠近上底部,位移区黄色部分有少许的交汇,表明位移区域有贯通的趋势。而净距为D、1.5D中,发生位移的区域没有明显的相交。

对比分析可知,陡倾结构地层隧道的位移受净距的影响很大,位移随净距的减小而增大,位移区随净距的减小具有交汇的趋势。两个隧道的变形区如果发生了交汇现象,将会对后期的施工安全产生较大的影响,进而威胁整个施工。因此,小净距隧道施工过程中还必须考虑中间岩体的加强问题。

(3)主应力分析。

在陡倾结构面存在的地层中,隧道净距0.5D时,在中间岩体处会出现极大地应力集中,同时在隧道上部与下部底板区域都出现应力集中,但应力主要分布在最大分布区域在中间岩体的下部位置。最大应力为926 kN/m2。在隧道净距D时,中间岩体处也出现应力集中的现象,但是集中应力的数值要小于0.5D净距的情况。同時在隧道顶部与底部也出现应力集中,隧道的各个拱脚处出现最大的应力,最大应力为856 kN/m2。而在隧道净距为1.5D情况下,隧道出现的最大应力主要分布在隧道洞顶和底部,而在隧道中间岩体上不存在应力集中的现象。这表明在小净距隧道中,隧道净距越小,在中间岩体上越容易出现应力集中,形成高应力区。

(4)塑性区分析。

0.5D净距中两隧道塑性区已经贯通,塑性区的分布在隧道顶部与底部较大,中间岩体部位已全部形成塑性区,隧道周围的塑性区沿洞径呈由大减小的趋势。而在D、1.5D净距中,没有出现塑性区贯通现象,但同样顶部与底部塑性区分布面积较大。

3 不同开挖方式的围岩变形机制

为了研究不同开挖方式对陡倾结构面岩层中小净距隧道的影响,设置了全断面开挖和分两台阶开挖的两种施工工况。地层中的结构面组合设置为上文中分析出的最危险组合即316°∠75°和58°∠70°,隧道的净距设置为D,两隧道掌子面的距离设置为5 m。模型的两种计算工况分别令为工况十、工况十一。同样对隧道进行水平和竖直位移分析、应力分析以及塑性区分布情况分析[10]。

(1)水平位移分析。

采用全段面开挖方式产生的水平位移区多于两台阶开挖方式产生的位移区。全断面开挖工况下,在地面引起了不同情况的位移,产生水平位移较严重的地方位于小净距隧道的两拱脚和拱肩位置,最大值产生在隧道的拱脚位置处,其值为9.68 mm。而在两台阶开挖工况中,隧道中间岩体侧拱肩位置处的水平位移最大,其值为为7.56 mm。两台阶法开挖引起的变形明显要小于全断面开挖法,这是由于在不同的开挖方式在隧道施工过程中对隧道的影响程度是不一样的。全段面开挖对隧道的扰动要更大一些。通过二者对比,两台阶开挖方法更适用于陡倾结构面存在的地层中的小净距隧道施工。

(2)竖直位移分析。

全段面开挖所导致的竖直位移区域较两台阶开挖方式产生的位移区域大,并且全断面开挖工况下,在地面引起了不同情况的沉降。在地面产生的沉降中,隧道洞顶正对上方处产生的地面沉降最大,其最大值为5.1 mm,而在工况十一两台阶施工工法中,隧道产生的位移区仅存在于两隧道洞周。

通过上述两种不同开挖方式的水平位移及竖直位移的对比分析,可知,全断面开挖方式造成的位移大于两台阶开挖方法开挖产生的位移。因此,为了控制位移形变,两台阶开挖方式更适用于陡倾结构面存在的地层中的小净距隧道施工。

(3)塑性区分析。

同样,塑性区的分析结果仍然与上述分析结果相一致,可以对上述结果起到辅证的作用。全断面开挖后,塑性区以隧道断面为中心扩散,在中间岩体的上部及下部,塑性区出现贯穿的趋势。采用两台阶开挖施工工况下的小净距隧道,所形成的塑性区要小得多,塑性区没有出现贯通的迹象,中间岩体处于正常状态。

4 结语

本文通过建立有限元模型的方法,研究了存在陡倾结构面的情况下,小净距隧道的围岩变形机制。通过分析不同的掌子面间隔距离、不同的小净距隧道净距以及不同的隧道开挖方式下小净距隧道围岩的水平位移大小、竖直位移大小、主应力大小以及塑性区分部情况,得出了以下结论。

(1)在陡倾结构面组合316°∠75°、58°∠70°存在的情况下,掌子面的间隔距离设置成2 m、3 m、5 m三种工况。根据分析可知,小净距隧道中两掌子面相隔距离越远,隧道施工过程中产生的水平位移越小。小净距隧道中两掌子面相隔距离越远,产生的竖直位移越小,施工过程中相互之间的影响越小。三种工况下的塑性区分布区域及形状大小大致相同,但还是有细微的区别,表明在其他情况都相同的情况下,不同掌子面间距对小净距隧道有一定的影响,但是影响的程度较小。

(2)在陡倾结构面组合316°∠75°、58°∠70°存在的情况下,掌子面的间隔距离为5 m,隧道的净距分别设置成0.5D、D、1.5D三种工况。三种工况中,0.5D净距工况下产生的水平位移最大,且产生水平位移的范围最大,1.5D净距中产生的水平位移最小,且分布范围最小。0.5D净距最大位移值较1.5D增大了90%,0.5D净距最大位移值较D增大了42%,D净距最大位移值较1.5D增大了33%。由此可知,在结构面存在的情况下,隧道净距越小,所产生的水平位移越大。净距越小,中间岩体中产生的位移区越可能重合,位移区重合说明中间岩体塑性区贯通,对施工安全会造成极大的威胁。

(3)隧道净距对陡倾结构地层中的小净距隧道的位移变形影响较大,其位移随净距的减小而增大,同时位移区随净距的减小具有交汇的趋势。位移区若出现交汇现象,将会对隧道的施工安全及后期应力造成严重的影响。因此,小净距隧道施工时必须考虑中间岩体的加强问题。

(4)陡倾结构地层小净距隧道的隧道净距越小,在中间岩体上越容易出现应力集中,形成高应力区。0.5D净距中两隧道塑性区已经贯通,中间岩体部位已全部形成塑性区,在D、1.5D净距中,没有出现塑性区贯通的现象,但隧道的顶部与底部塑性区分布面积仍较大。

(5)在陡倾结构面组合316°∠75°、58°∠70°存在的情况下,掌子面的间隔距离为5 m,隧道的净距为D,设置全断面开挖和分两台阶开挖的两种工况。通过比较两种工况所产生的水平和竖直位移,两台阶法明显要小于全断面开挖法,故两台阶开挖方法更适用于陡倾结构面存在的地层中的小净距隧道施工。

(6)小净距隧道采用全断面开挖工况下,塑性区以隧道断面为中心向四周扩散,在中间岩体的上部及下部,塑性区出现贯穿的趋势。采用两台阶开挖施工工况下,小净距隧道中所形成的塑性区要小得多,塑性区没有出现贯通的迹象,中间岩体处于正常状态。

参考文献

[1] 中华人民共和国铁道部.TB10003—2005铁路隧道设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[2] 石洪超,邹新宽,张继春,等.层状围岩小净距隧道减振掘进爆破技术试验研究[J].爆破,2015,32(4):1-5.

[3] 戴俊,田国宾,熊咸玉.基于围岩受力影响的小净距隧道开挖方法优化[J].科学技术与工程,2019,19(29):307-311.

[4] 靳晓光,刘伟,郑学贵,等.小净距偏压公路隧道开挖顺序优化[J].公路交通科技,2005(8):61-64.

[5] 沈习文,邓荣贵,邓林.小净距偏压公路隧道围岩应力分析[J].路基工程,2007(4):90-91.

[6] 郭立軍.小净距隧道围岩变形特征及施工方法优化[J].铁道建筑,2017(3):50-52,57.

[7] 张励.小净距隧道围岩稳定性控制技术研究[J].公路,2018,63(6):346-350.

[8] 徐世祥,韦汉,于建新,等.城市浅埋小净距隧道爆破振动响应及现场监测分析[J].科技资讯, 2019,17(29):39-42,45.

[9] 宋洋,常泳涛,李永启,等.小净距隧道洞口段围岩变形与坡体稳定性分析[J].辽宁工程技术大学学报:自然科学版,2020,39(1):24-33.

[10]常泳涛.大断面小净距隧道围岩-边坡稳定性分析[D].葫芦岛:辽宁工程技术大学,2019.