童年生活环境对城市公园野趣植被审美偏好的影响

2021-07-24同济大学建筑与城市规划学院鲁毅

同济大学建筑与城市规划学院 鲁毅

一、引言

在发展的历史长河中,人与自然始终相互依存、相互竞争。人类与自然的关系经过不断演变,从早期的敬畏之情,转变为人本中心,再发展到后来的生态思想,人们对自然界有了新的认知,生态思维逐渐形成,生态意识逐渐加强,掀起了“生态文明”的新思潮。

城市是人类发展的高级产物,城市作为人类聚居的空间,保障了人们的基本生活需求。城市公园为城市中的动植物提供栖息地的同时,作为城市的公共空间,承担了居民的休憩活动,发挥良好的生态和社会效应。近年来,针对城市公园中的野趣植被的研究逐渐增加,野趣植被作为自然生态系统中的一员,其发挥的生态系统服务也是不容小觑的,但是人们对于野趣植被的认知和接纳程度都相对较低。本文以童年生活环境为影响因子,针对城市公园中的野趣植被进行评价,得出童年生活环境对野趣植被审美偏好选择的影响,为未来城市公园规划设计提供相应的指导建议。

随着城市化进程的不断发展,城市公园的概念也不断更新完善,不同的学者对城市公园的定义也有所差别,一些学者关注城市公园的生态环保价值,另一些学者关注城市公园的综合功能和文化价值,还有一些则关注美学和教育价值。城市公园的主要功能则包括生态功能、休闲游憩功能、社会功能、城市防灾避险功能。因此,对于城市公园来说,首先,城市公园是城市绿色基础设施的重要组成部分;其次,城市公园兼具城市形象、服务城市居民和游客等功能;最后,城市公园是维护城市居民身心健康、实现城市可持续发展的生态绿地。

野趣植被作为景观设计元素,是可以被广泛应用到城市规划设计中的。野趣植被因其自身的高度耐受性可以轻松适应城市的恶劣环境。野趣植被的出现增加了城市的生物多样性,提供不一样的城市景观,满足人们回归自然环境的心理需求,具有特殊的生态价值和美学价值。因其无须过多养护管理,无须耕种即可自然繁殖,对生存环境要求不高,适应性极强等特点,成为生态学者们的研究热点。同时它也具备植物改善城市生态系统质量的能力,可以很好的补充和提高城市居民的生活质量。

国外关于野趣植被的研究主要集中在生态效益和社会效益。其中,野趣植被的生态效益主要体现在增加物种丰富度、提高生物多样性、调节气候、提供野生动物生境等方面。B. Riley等学者(2018年)认为野趣植被为城市增加了生物的多样性,调节了生态系统功能,可以将其视为生态资产[1]。J.D Hitchmough(2000年)通过观察苏格兰西南部的艾尔(Ayr)的城市多年生的野趣植被,研究是否有可能筛选出有吸引力的、低维护性的本地和外来物种的草甸,供城市公园使用[2]。Peter Del Tredici(2010年)认为野趣植被可以有效的实现生态系统的恢复,所需的资金投入更少,且长期成功的机会更大[3]。他还强调,无论是杂草还是传统本地植物,只要植被适应城市的环境,这种植被就可以被运用到城市的景观规划设计中,以改善城市的景观质量[3]。社会效益主要体现在为城市居民提供自然的休憩空间、降低城市公园管理维护成本等。Patricia Pellegrini等学者(2014年)通过对法国巴黎和蒙彼利埃的案例研究表明,有自发植物生长的人行道,能够改善居民和植物的共同关系[4]。Christine C等学者(2018年)对马里兰州巴尔的摩市的150块空地的自发种植物和鸟类进行了调查发现,空地上的残余植物和种植的植被可以作为可持续的城市绿地[5]。

国内部分学者对野趣植被的研究主要集中在基础研究和生态系统服务功能研究方面。李晓鹏等学者(2018年)以北京奥林匹克森林公园为例,揭示城市绿地中自生植物的多样性特征及其分布的时空格局以指导低维护景观的营建[7]。尹吉光等学者(2020年)探讨了自生植物在城市中的具体应用及管理策略,为城市植物景观营造提供新的思路和方法[8]。李晓鹏等学者(2020年)通过对北京39个不同类型公园的调查研究发现,野趣植被与栽培植物相结合的群落和景观设计,在提升景观效果和生态服务功能方面具有很大潜力[9]。

综上所述,关于野趣植被的研究,国内起步晚于国外,研究的方向大致相同,主要关注野趣植被的基础研究、生态价值研究和社会价值研究。野趣植被作为生态可持续的设计元素,应该充分发挥它在城市公园的规划设计中的作用,实现生态效益、社会效益的最大化。

二、研究区域与问卷发放

本文选择上海市杨浦区的黄兴公园作为实证研究的对象,通过问卷调查的形式进行数据收集与整理,得出上海市城市公园野趣植被的审美评价,并与童年生活环境进行研究分析,得出相应的结论,进而更好的指导城市公园的植物规划设计,提升城市公园的生态系统功能。

由于受到新冠疫情的影响,本次问卷采取线下和线上两种发放形式,总共发放问卷675份,有效问卷657份,有效率高达97.3%。其中,线下发出问卷413份,其中有效问卷406份,通过问卷星平台,线上总共发放问卷262份,其中有效问卷251份。

三、童年生活环境对城市公园野趣植被审美偏好的影响研究

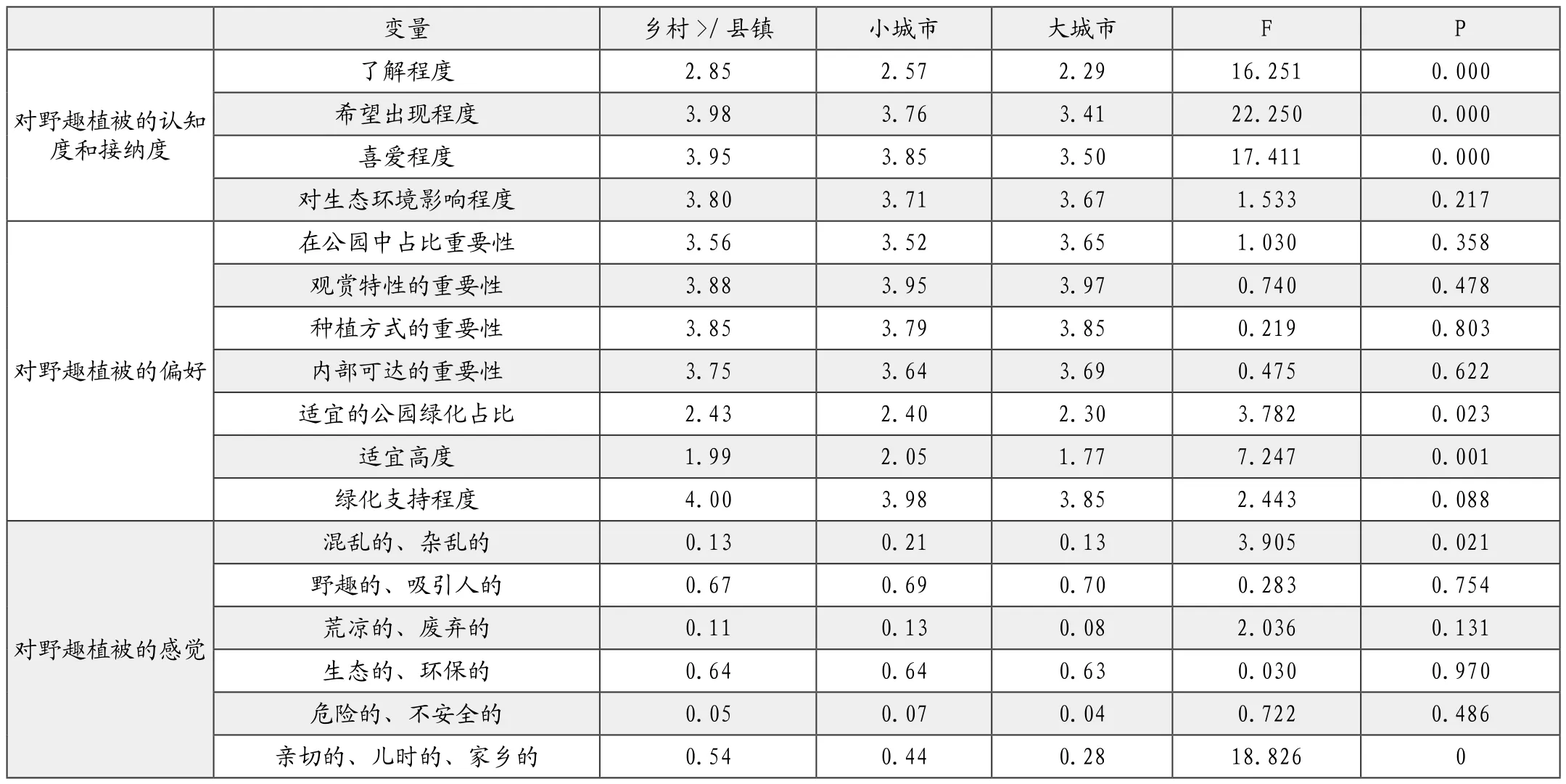

把童年生活环境分为乡村/县镇、小城市(四、五线城市)和大城市(特大、一、二、三线城市)三个维度,通过单因素方差分析得出结果。根据表1数据显示,在对城市公园野趣植被的了解程度、希望野趣植被出现程度、野趣植被喜爱程度、城市公园中野趣植被适宜的绿化占比、野趣植被的适宜高度和对野趣植被的感觉这几个选项上,不同童年生活环境的受访者在选择时有明显差异。

表1 童年生活环境对研究变量的差异

通过单因素方差分析可以看出,童年生活在乡村/县镇的受访者对于野趣植被的了解程度方面评分最高,这可能是野趣植被可能更多地出现在乡村的田间小径边等区域,因此,从小生活在乡村的人群必然对野趣植被更为了解。在希望野趣植被出现程度上,童年生活在乡村/县镇的受访者同样评分最高,因此可知童年生活在乡村的人群对于野趣植被更为了解,同时他们对于野趣植被有寄托童年感情的情绪。童年生活环境也对于野趣植被的偏好有一定的影响。在野趣植被的绿化占比方面,童年生活在乡村地区的受访者的评分最高。从而可以看出,童年在乡村地区的人群更希望在公园中看到野趣植被。

童年生活环境还对野趣植被的感觉有一定的影响。不同的童年生活环境对野趣植被产生混乱或杂乱的感觉有一定差异。童年生活在小城市的人群相比乡村和大城市的人群认为野趣植被给人更能带来混乱或杂乱的感觉。这可能是从小在乡村长大的人群对于野趣植被的认知比较高,对于野趣植被的形态和感觉有更高的认知,而在从小在城市长大的人群可能对野趣植被的认知就相对偏少,城市整体的绿化水平较高,并未身处于混乱或杂乱的野趣植被的环境中,所以这一类的人群也很难产生混乱或杂乱的感觉。而对于童年生活在小城市的人群,他们对于野趣植被的认知也相对较高,城市的绿化水平也相对较低。因此,他们更可能感受到野趣植被的混乱或杂乱的感觉。童年生活环境对于野趣植被产生的亲切的、儿时的和家乡的感觉存在显著的差异。童年生活在乡村地区的受访者对于野趣植被的亲切、儿时和家乡感最强烈。对于童年生活在乡村的人群,他们从小就生活在野趣植被的环境之中,必然对于野趣植被有亲切感和家乡感。

总而言之,童年生活在乡村地区的人对于野趣植被的认知度相对较高,也更为喜欢野趣植被,也认为野趣植被更加具有亲切感和家乡感,并且更希望野趣植被相对比较大面积地出现在公园之中。

四、结语

城市公园中的野趣植被作为公园的自生植被,是经过城市公园生态系统自然筛选而保留下来的,这类植被的生长力和适应力都满足公园生态系统的需求,同时也能为城市园带来一定的生态效益,是具有景观生态学意义的存在。城市公园中的野趣植被能唤起人们对大自然的向往和追求,满足人们对大自然的探索需求,是自然美在城市空间的完美演绎。城市公园中的野趣植被,不仅能改善城市与自然的关系,很好地满足人们对于景观的审美需求,同时野趣植被作为低成本、低维护的绿化植被,无论是从环境、社会还是经济效益来看,都可以很好地满足景观绩效可持续发展需求。

其次,野趣植被的出现,不仅提高了城市公园的景观空间结构的丰富性和异质性,同时也提高了城市公园的生物多样性和物种多样性,增加城市公园生态系统的稳定性,促进城市公园生态系统的再循环。城市公园中的野趣植被是城市公园生态系统自生演替过程中产生的植被,是整体生态系统中的一部分,不应对其进行简单的移除,过度的人为干扰反而会打破城市公园的生态系统平衡,不利于城市公园的生态发展。在城市公园中,野趣植被的存在不仅美化了景观空间格局,也有优化了生态系统结构,如何合理利用好城市公园的野趣植被,让其最大化发挥生态效益,实现城市公园的可持续发展,是未来城市公园规划设计的新方向。