马来西亚语言的“马赛克现象”

2021-07-20钱伟陈怡君

钱伟 陈怡君

摘 要:马来西亚是一个族群多样、文化多元的国家,其主要语言有马来语、华语、泰米尔语等。马来西亚的具体国情和历史背景造成了该国开放、宽松、包容的多语环境,进而产生了日常交际中复杂的“语言马赛克”现象,主要表现在词语借用、语码混用、语言变异等。这种现象既是多元文化属性的重要表现,也是多种语言接触的自然结果。

关键词:语言接触;词语借用;语码混用;英语变体;语言融合

一、引言

马来西亚是一个多族群、多语言的国家。全国总人口3268万,人口最多的三个族群分别是马来人(69.1%)、华人(23%)和印度人(6.9%),其他族群仅占1.0%。各族群都有自己的民族语言,其中,马来人的语言为马来语(Malay language),也是马来西亚的官方语言;华人的母语为华语及粤、闽、客(Cantonese dialect,Hokkien dialect,Hakka dialect)等方言,印度人大多使用泰米尔语(Tamil language)。英语则是有一定社会基础的族际语。

英语在马来西亚的通行与该国的近代历史密切相关。从18世纪末开始,英国人来到东南亚,统治了马来西亚一个多世纪。在殖民时期,英语在政治、法律、经济、教育等领域占据了主导地位。1957年,马来西亚宣布独立①,马来语通过立法被定为国语,但由于英语环境的存在及英联邦国家身份,国会规定十年内英语仍为官方语言,继续在政府系统、工商部门、教育行业等重要领域使用。

多元文化和多语社会的国情催生出马来西亚一种独特而普遍的语言现象,即在日常口语交际时,不管哪一族群,不管说的是马来语、华语(方言)还是英语,都会出现或多或少的语言混杂现象,即“语言馬赛克(language mosaic)”现象。这是多语社会中各种语言长期并存与融合的反映,也是人们为方便交际而自然养成的语言习惯。

二、马来西亚的语言交融

(一)词语借用(word borrowing)

1.马来语的词语借用

马来语在形成和发展的过程中,长期受外来文化的影响,不断地从周边国家和西方国家的语言中借用词汇。

公元前后至13世纪,印度文化对东南亚影响很大,在马来语中留下了至少700多个梵语(sanskrit)借词,如gembira(高兴)、wanita(妇女)、saudara(兄弟)、bahasa(语言)、bahagia(幸福)等[1]。从13世纪开始,阿拉伯文化对马来语产生很大影响,留下了waktu(时间)、dunia(世界)、alam(自然)、adil(公正)、khabar(消息)、faham(理解)、jumaat(星期五)等大批阿拉伯语词汇,总计在1000个以上[2]。

早在唐宋时期,中国和马来群岛就有商业往来和文化交流。元明时代,已有中国人在马来群岛定居的记载。清代鸦片战争后,英属马来亚与婆罗洲(今加里曼丹岛)的殖民政府大量招募华工。随着华人大批南下,很多中华文化色彩浓厚的华语词汇也开始进入马来语中。这些华语词大多来自闽南方言,少量来自粤方言、客家方言,大多数都与华人日常生活中的食品用具、风俗习惯、亲属称谓、建筑场所等有关,如teh(茶)、teko(茶壶)、tauhu(豆腐)、kionghi(恭喜)、tauke(老板)、kongsi(公司)、cawan(茶碗)、bacang(肉粽)、loteng(楼顶)、longkang(沟渠)、sempoa(算盘)、kuih (糕)、kana(橄榄)、mihun(米粉)、longan(龙眼)、misoa(面线)等[3]。

在16世纪到20世纪初长达400多年的西方殖民时代,欧洲列强也给马来西亚带来了各国不同的文化和语汇。这些国家的语言词汇先后进入马来语,尤以科技和现代文化词语为最。起初是葡萄牙语、西班牙语、荷兰语等,来自这些语言的借词总共有数百个;英语则后来居上,影响力远超前者。

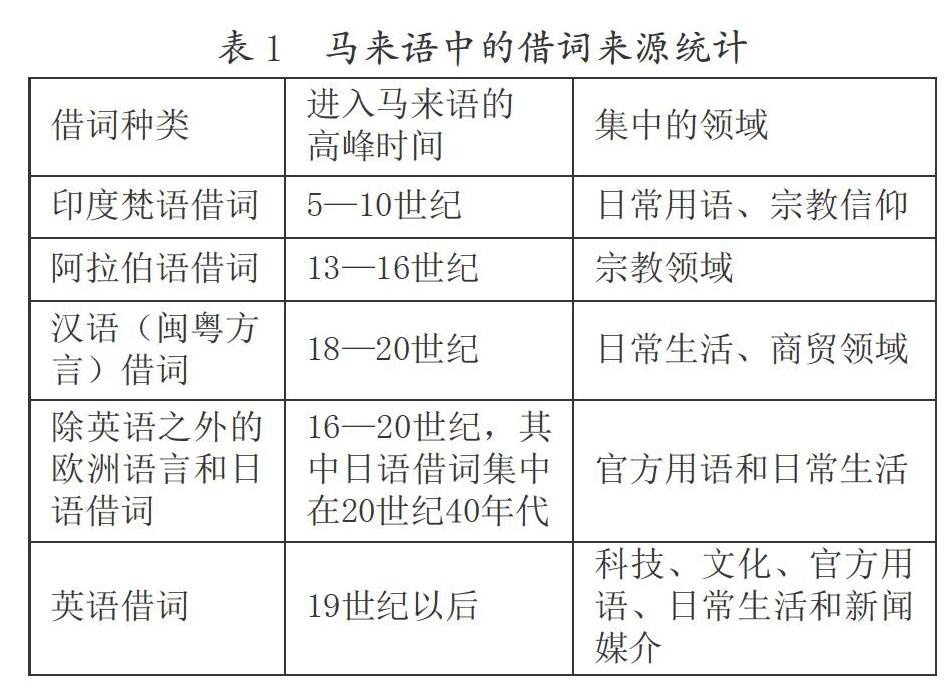

综上所述,在各个历史时期都有数量可观的外来词涌入马来语中。这些来自西方国家和周边国家语言的外来词共同形成了马来语,并成为这一多元文化产物的胎记。我们对马来语中的借词来源进行了归纳,具体如表1所示:

2.华语的词语借用

作为文化交流的另一面,马来西亚的华语也吸收了一些马来语词汇。这些借词大多与日常生活相关。如叻沙(laksa),一种马来小吃,类似面条,以鱼虾为配料,味道酸辣;巴冷刀(parang),马来人常用的砍刀,形状宽而长,一般用于砍树开路;昂格隆(angklung),一种马来传统竹制乐器;拿督(datuk),由马来统治者授予的一种封号;苏丹(sultan),指马来统治者;峇迪(batik),马来群岛本土的蜡染布料;甘榜(kampung),意为乡村;五脚基(kaki Lima),指南洋风格的骑楼;纱笼(sarung),马来式裙子;洞葛(tongkat),即拐杖;巴刹(pasar),即菜市;沙爹(sate),就是马来烤肉串[4]、[5]。

从词类来看,这些借词中以名词数量为最多。这一特点与马来语中的华语借词一样。由此可见,马来文化和华人文化的交流多是建立在生活和物质层面上的,而非精神、思想或宗教层面上的,这与马来语中来自梵语和阿拉伯语的借词情况迥异。同时,华马词汇互借还存在着不对等现象,即马来语借用华语的词汇数量远超华语借用马来语的数量。

马来西亚华语除了从马来语借用一些词语外,还从其他语言中吸收了少量词,如来自英语的德士(出租车,taxi)、罗厘(卡车,lorry)、巴仙(百分比,percent)、唛头(商标,mark)等;来自泰米尔语的“嘛嘛档”①,指马来西亚泰米尔族穆斯林所经营的饮食档[6]。

(二)语码混用(code-mixing)

20世纪以前,由于宗教方面的原因,马来语曾仿照阿拉伯文字系统,采用一套名为爪威文(jawi)的字母体系进行书写。18世纪初,英国人托马斯·斯坦福·莱佛士(Thomas Stamford Raffles)建立了海峡殖民地后,组织创制了拉丁化的马来文,称为“卢米文(rumi)”,即今天马来语通用的文字。马来语采用拉丁字母作为书写方式为西方语言(特别是英语词汇)的借用打开了方便之门。

近代以来,大量与政治、经济、军事、科技及现代文化有关的英语借词源源不断地涌入马来语,如demokrasi(民主)、informasi(资讯)、teknologi(科技)、bas(公交车)、kastam (海关)、polis(警察)、plastik(塑料)、kusyen(坐垫)、kampus(校园)、januari(一月)、februari(二月)、mac(三月)、april(四月)、mei(五月)、jun(六月)、julai(七月)、ogos(八月)、september(九月)、oktober(十月)、november(十一月)、disember(十二月)等[7]。这些借词丰富和完善了马来语的词汇系统,为马来语的现代化作出了重要贡献。

一般说来,借词是由于本族语中没有与之表达相对应的概念而产生的,但马来语中的有些英语借词则与此不同。有些概念在马来语中明明有固有词汇,在日常生活中人们却更喜欢用英语单词来代替本土词语。如用hospital(医院)代替rumah sakit,用hotel(宾馆)代替rumah tumpangan,用famili(家庭)代替keluarga,用ros(玫瑰)代替mawar,用restoran或kantin(饭店、餐厅)代替kedai makanan(kedai kopi),用TV(电视机)代替peti gambar,用radio(收音机)代替peti suara,用stoking(袜子)代替sarung kaki,用farmasi(药店)代替kedai ubat,用flat(公寓)代替rumah pangsa,用zoo(动物园)代替taman binatang等。這种现象在近些年日益突出,有马来学者指出,这种本土语词汇被外来语替代的现象正在蚕食马来民族文化之根[8]。

(三)英语变异(English variation)

英语在马来西亚经过上百年演变发生了一定程度的变异,形成了如今的马来西亚英语(Malaysian English),即“马式英语(Manglish)”。马来人称其为“bahasa rojak(混杂的语言)”。事实上,这是标准英语与马来语、华语在接触与融合后产生的一种语言混合体(linguistic hybridity)。它同新加坡英语、菲律宾英语、印度英语、南非英语一样,都属于英语的地域(国别)变体(regional variety)[9]。

马来西亚英语深受马来语、华语(包括闽、粤、客方言)等多种语言的影响,具有特色鲜明的语法结构和表达方式,普遍用于口语交际。这种英语变体的特点是词汇深受当地语言(特别是华语及其方言)的影响,语法趋于简化,广泛用于非正式场合。下面,我们从词汇、短语和语法三个方面加以说明。

1.词汇

1)实词(词组)

cowboy town源于美国西部牛仔电影,指的是在马来西亚农村常见的由一条街和几家店面组成的小镇。另一个与之意义相近的词语是horse town,意思是(小到只有)一匹马的镇子。

lampost是英文lamp post的合写,意为“灯柱”,来源于汉语中的“电灯泡”一词,喻指男女谈恋爱时碍手碍脚又不知趣的第三者。例如:“What?Go out with you two?No,thanks……I dont want to be a lampost!”译成汉语是:“什么?跟你们两个出去?不,多谢了……我不想成为电灯泡!”

cousin-sister/cousin-brother,马来西亚英语常用这两个词语代替标准英语中的cousin,这样可使性别指向更加清楚。

face源于汉语中的“脸面”一词,与该词有关的常见词组有:give face,表示“给面子”“留情面”;lose face(no face),意为“丢面子”;save face,意思是“留(保全)面子”;show face,意思是“露脸”;put face,意思是“放置脸面”。

2)虚词(语气词)

lah是马来西亚英语中非常典型的句尾语气词,来源于粤方言的“啦”,具有强调作用。例如:

(1)I am so fedup-lah!Tell her how many times never listen!(我受够啦!告诉她多少次不要听!)

(2)So sorry-lah.I completely forgot.(太抱歉啦。我完全忘了。)

(3)I dont know-lah.You ask her and see-lah!(我不知道啦!你问问她看看啦!)

ah也是一个常见的句末语气词,来源于华语的“啊”。例如:

(4)Youre not coming-ah?(你没来啊?)

(5)Eh,Ali-ah,can help me carry this or not?(哎!阿里啊!能不能帮我把这个运走?)

(6)Thank you—ah!/Thanks so much—ah!(非常感谢啊!)①

需要说明的是,用Yes—lah 和Yes—ah来回答时,两者含义稍有不同。如果别人问你“Are you coming along?”用“Yes—ah”来回答就不太合适,而应该用“Yes—lah”来回答,相当于汉语的“是啦”。如果朋友告诉你他买了一辆新车,你用Yes—ah来回答就很得体,相当于英语的“oh really”和汉语的“是吗?”[10]

meh源自粤语的语尾词“咩”。例如:

(7)I want to talk to him,cannot-meh?(我想和他说话,不可以咩?)

aiya源自华语的语尾词“哎呀”,表示惊奇。例如:

(8)Aiya!You so bad one.Why you say me like that?(哎呀!你太坏了。你为什么这么说我?)

aiyer源自华语的语尾词“哎呀”,表示恶心。例如:

(9)Aiyer……So dirty-lah this place.Got cockroach run up my leg just now!(哎呀……这个地方太脏了。刚才有一只蟑螂爬我腿上了!)

cheh源自华语的语气词“切”,表示嫌弃或鄙夷。例如:

(10)Cheh!You cant believe him!(切!你不能相信他!)

wah源自华语的语气词“哇”,表示惊奇。例如:

(11)Wah!His renovations cost 100,000.Might as well buy a new house!(哇!他的装修花了10万。可以买一个新房子了!)

nah源自华语的语气词“喏”,表示不耐烦。例如:

(12)Nah,take this!(喏,拿着!)

liao源自华语的语气词“了”(读作“寥”),表示已经。例如:

(13)No stock liao!(没有存货了!)

lor源自粤语语尾词“咯”,表示说明某一事物。例如:

(14)Like that lor!(像那样咯!)

best是good的最高级,表示最好的,一般不单独使用,但在马来西亚英语中却经常单用,其意义、用法与英语的wonderful相同。例如:

(15)“How was the rock concert?”“Best!”(“摇滚音乐会怎么样?”“太棒了!”)

(16)You should try the nasi lamak here.Best,man.(你要尝一下这里的椰浆饭。太赞了!)

2.短语

“Eaten more salt than you”,其字面意思是“比你吃的盐多”,言下之意为“我比你年纪大,所以比你更有经验和智慧”。例如:

(17)Ive eaten more salt than you,son.So dont argue with me.(儿子,我吃的盐比你多,所以不要和我争论。)

“Give you the broomstick”,这一表达常用于家长教育孩子时,意思是(如果你表现不好),(我就)给你扫帚把。例如:

(18)Always answer back when I scold you!I give you the broomstick then you know!(骂你时总跟我犟嘴,[看来]要给你[吃]扫帚把你才会明白!)

“Heaven got eyes”,这一表达来源于华语“苍天有眼”。例如:

(19)Dont worry,Ali.Your children bad to you,one day see-lah what will happen when their children grow up……Heaven got eyes.(别担心,阿里。你的孩子对你不好,看看[等有]一天当他们的孩子长大后会有什么结果……老天有眼。)

“Like chicken like duck”,其字面意思是“像鸡像鸭”,源于粤方言中的成语“鸡同鸭讲”,意思就是交流的双方互相听不懂。例如:

(20)My mother-in-law cannot speak English,I cannot speak her dialect.The two of us are like chicken like duck.(我岳母不会说英语,我不會说她的方言。我们两个[交流]就像鸡同鸭讲。)

“No eyes to see”翻译成汉语是“没眼看”,源于粤语“冇眼睇”,指对某些事情或行为看不惯,持一种消极回避的态度。例如:

(21)I know my staff very slipshod in their work,but watudu?So hard to find,so I no eyes to see-lah.(我知道我的员工工作很敷衍了事,但是能怎么办?[员工]难找[难请],我只好装作没看见了。)

“One leg kick”译成汉语是“一脚踢”,源于粤语,表示一个人包揽所有工作。例如:

(22)My company is very small,only myself and one secretary,so I everything one leg kick.(我的公司很小,只有我自己和一个秘书,所以我所有事情一脚踢。)

“Rice bowl”源于华语的“饭碗”,指谋生渠道、收入来源。例如:

(23)Teacher,help me to pass the exam-lah.My rice bowl,you know.(老师,帮我通过考试吧,你知道,[这是]我的饭碗。)

“Vomit blood”翻译成汉语是“吐血”,形容极其恼怒或无奈。例如:

(24)I explain and explain how many times,he still cannt understand.Aiyo,really want to vomit blood-lah!(我解释了多少次,他仍然不明白。哎吆,真的要吐血了!)

“Ducks egg”,指在考试或测验中得了零分。例如:

(25)You better study hard for your physics exam tomorrow-ah.Dont come back and show me a ducks egg!(你好好努力准备你明天的物理考试啊。别拿个“鸭蛋”回来给我。)

“Give me see”,等于“let me have a look”。例如:

(26)Wah!Whose photographs-ah?Give me see.(哇!谁的照片呀?给我看看。)

此外,常见的表达还有“Faster walk”,意为“走快点”;“Free come over”,意为“有时间过来”;“Open the light”,意为“开灯”[11]。由此不难看出,马式英语的表达深受华语语言习惯的影响。

3.语法

同词汇一样,马来西亚英语的语法结构虽然也受到马来语的影响,但主要还是受华语(方言)的影响。

马来西亚英语常用 would 代替 will。例如:

(27)We hope you would come tomorrow afternoon.(我们希望你明天下午来。)

(28)They would go shopping this evening.(他们今晚去购物。)

马来西亚英语往往省略冠词,例如:

(29)She is doctor.(她是医生。)

(30)He is friend of mine.(他是我的朋友。)

马来西亚英语中第三人称单数的谓语动词里的“s”常常被省略,例如:

(31)The child go school.(孩子去学校。)

马来西亚英语句子中的be动词常常被省略,例如:

(32)He very selfish.(他非常自私。)

在反义疑问句中,马来西亚英语一律用“is it?”和“isnt it?”来反问。例如:

(33)He isnt going to buy a car,is it?(他不打算买车,是吗?)

(34)You are going tomorrow,isnt it?(你明天去,是不是?)

在疑问句中, 马来西亚英语经常将助词放在主语之后。例如:

(35)What you would like to do?(你要怎么做?)

马来西亚英语常用la表示强调。例如:

(36)Please la come to the party.(请一定要来参加这个聚会。)

马来西亚英语经常用动词的过去时代替标准英语的完成时。例如:

(37)Tom ate already.(汤姆吃过了。)

在标准英语中用作名词的词语,马来西亚英语中经常作动词使用,某些动词在使用中意义有所改变。如“horn”指汽车喇叭,在标准英语中没有动词用法,但在马来英语中直接作动词,意为“用喇叭警告”:

(38)Oh,horn the idiot!Hes blocking the way!(哦,“嘀”走那个傻瓜!他挡住路了!)

为了强调而重复使用某一单词是马来西亚英语的一个显著特点,这也是受华语影响的结果。例如:

(39)Wait,wait,wait!(等等,等等,等等!)

(40)Faster,faster,faster!(快点,快点,快点!)

(41)Can,can,can!(可以,可以,可以!)

(42)Come,come,come!(来,来,来!)

(43)Sit,sit,sit!(坐,坐,坐!)

(44)Eat,eat,eat!(吃,吃,吃!)

三、马来西亚语言马赛克的成因与影响

(一)马来西亚语言马赛克现象的成因

归结起来看,马来西亚语言马赛克现象的形成和发展主要是由以下因素所决定的。第一,历史积淀。马来西亚的历史状况和具体国情为东西方的语言接触与融合创造了条件,如该国道路、商店、餐厅等公共场所均有多语标识。第二,政策原因。马来西亚曾长期采取“独尊一语,多语并重”的语言政策,即以马来语为国语,同时也允许其他语言存在和发展,包括鼓励国民掌握英语。第三,教育促进。在马来西亚,马来文、英文、华文、泰米尔文不同源流的教育体系共生共存,使得各种语言都能得到传承和发扬。第四,媒体推动。在马来西亚,各种语言的报纸书籍、广播电视百花齐放,对语言马赛克现象的形成起到了重要的推动作用。这些因素的共同作用、相互促进,导致了马来西亚语言马赛克现象的形成和发展。

(二)马来西亚多语社会环境利弊相伴

总的来看,马来西亚的多语社会环境是有利有弊的。一方面,马来西亚的多语社会环境客观上促进了国民掌握多种语言和文化,既有利于融入主流社会和国际社会,又有助于保持本民族的文化和传统;另一方面,多语环境和语言融合也不可避免地造成母语能力的下降,甚至导致认同危机。这里不妨以英语为例加以说明。英语在马来西亚作为联系各族群的交際语,具有重要的存在价值和相当的影响力。使用英语可使人们在语言上处于平等的地位,从而削弱了各族群因语言而滋生的分裂情绪,增强了国家的凝聚力,促进了社会的稳定团结,同时也方便马来西亚与国际社会的交流;不过,由于英语的侵蚀,马来语面临着退化的风险,其国语地位也面临着衰落的处境。

(三)马来西亚的语言马赛克与洋泾浜语有本质区别

表面上看起来,马来西亚的语言马赛克与洋泾浜语十分相似,都是由语言借用而形成的,实际上,二者是有本质区别的。前者是在各种成熟、定型、完善的语言(马来语、华语、英语等)基础上杂糅而成的,其语言借用是语言接触的必然结果,是语言发展过程中的正常现象;而洋泾浜语是由上层语言(superstrate)和下层语言(substrates)混合而成的混杂语言,不够完善,功能有限,不属于任何一个语言社区的母语,其语言借用属于极端产物。尽管马来西亚的马赛克语言和洋泾浜语一样,在表达上不规范、不地道,但它符合马来西亚的具体国情,能满足人们的交际需要,表达效果亲切自然,具有旺盛的生命力。

马来西亚多民族、多文化的社会特点决定了马来西亚语言的多样化。马来西亚各种语言对外来词语的借用不仅丰富了语言本身,也使该国各民族间的语言交流具有相互交织、多语并用的特点。语言马赛克现象是马来西亚各民族文化相互融合、渗透的产物,是马来西亚特殊的语言景观,值得语言学者深入关注。

参考文献:

[1]岑雨洋.马来语中的梵语借词研究[D].南宁:广西民族大学硕士学位论文,2019.

[2]严萍,龚勋.宗教传播和语言渗透——马来—印尼语中的阿语成分散论[J].解放军外国语学院学报, 1993,(3).

[3]崔彦.马来语中的汉语借词研究综述[A].张禹东,庄国土主编.华侨华人文献学刊(第七辑)[C].北京:社会科学文献出版社,2019.

[4]周凯琴.马来西亚汉语和马来语借词相互渗透之研究——探讨汉马词汇互借的不对等现象[D].北京:北京大学硕士学位论文,2010.

[5]洪丽芬.马来西亚华人和语言[J].八桂侨刊,2005,(4).

[6]洪丽芬.马来西亚华人的语言马赛克现象——语言融合的表现[J].东南亚研究,2007,(4).

[7]于维雅.东方语言文字与文化[M].北京:北京大学出版社,2002.

[8]李桂南.关于新加坡英语的表达方式[J].广西师院学报(哲学社会科学版),2002,(2).

[9]邹长虹.主体性空间视野中的马来西亚英语[J].外语学刊,2004,(1).

[10]邹建萍.马来西亚英语中的语言接触与语言借用现象[J].东南亚纵横,2010,(3).