促进深度学习的初中英语共情式阅读教学探究

2021-07-19张珍

张珍

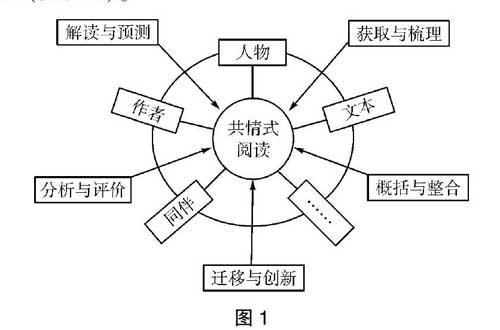

【摘 要】共情式阅读是融合了语言学习、情感交流和理性批判的一种行为过程,引导学生在阅读时调动自己的思维、感官、情绪等,积极地与人物共情、与文本共情、与作者共情、与同伴共情,培养学生解读与预测、获取与梳理、概括与整合、分析与评价、迁移与创新的能力,实现深度学习。文章结合具体教学案例阐述了在初中英语阅读教学中如何开展共情式阅读教学,并提出具体建议。

【关键词】共情式阅读;深层阅读;教学探究

一、问题的提出

在初中英语教学中,阅读教学有着举足轻重的地位,是促进学生深度学习的主阵地。但当前初中英语阅读教学仍普遍存在学习浅层化的问题,究其原因主要有以下三个:一是信息处理碎片化。大多数教师仍然局限于词汇、句型、语法等方面的碎片化教学,缺乏整合与关联发展[1],未能引导学生在理解的基础上主动地、批判地加工与整合知识,建构个人知识体系并有效进行迁移与应用。二是问题设计浅层化。教师在阅读课堂中的提问往往侧重于记忆或理解等低阶思维层次的问题,鲜有分析、评价、生成或创造等高阶思维层次的问题[2],无法引发学生进行深层次思考,也无法培养学生的思维能力。三是语篇理解表面化。教师只是带领学生梳理了文章的大意和细节,未能鼓励学生走进文本、体验角色、感悟精神内涵、比较文化异同、体悟作者的写作意图并获取积极的价值观,导致学生“只见树木,不见森林”。

为解决目前初中英语阅读教学中存在的问题,实现深度学习,笔者尝试将共情式阅读应用于初中英语阅读教学,以期帮助学生在深度情感体验中形成对文本的深度感知、理解和评价。

二、共情式阅读的内涵阐释

“共情”是一种能设身处地体会、理解他人的情绪、情感并能做出适当反应的人格特质。“共情式阅读”是融合了语言学习、情感交流和理性批判的一种行为过程,强调以学生为中心,引导学生在阅读时调动自己的思维、感官、情绪等,积极地与人物共情、与文本共情、与作者共情、与同伴共情,培养学生获取与梳理、解读与预测、概括与整合、分析与评价、迁移与创新等能力,实现深度学习(如图1)。

共情式阅读的具体教学方式是:教师先引导学生站在人物角色的立场上,获取与梳理人物的人生经历,解读与推测其情感变化,与人物共情;再引导学生关注语篇的表现手法和语言特色,品味语言魅力,感受文化内涵,与文本共情;接着推敲作者想要表达的观点,解读作者希望读者形成的情感态度和价值取向,与作者共情;最后通过评价或迁移等创造性活动,在讨论、探究的过程中,实现与同伴共情。共情式阅读能够有效引导学生在阅读时主动将自己的感觉、思想、情感和意志等注入文本,感人物之所感、挖文字之所含、品作者之所指、辨同伴之所思,从而在共情中挖掘文本的语言价值、思维价值、情感价值和文化价值。

三、共情式阅读在初中英语教学中的实践

本文以译林版英语九年级上册Unit 4的阅读文本“The shortest player in the NBA”为例,阐述如何运用共情式阅读教学促进学生的深度学习。该语篇讲述的是NBA球星Spud Webb在实现人生梦想的过程中历经多次挫折最终追梦成功的故事。

(一)情境创设,获感官体验——铺共情基础

《义务教育英语课程标准(2011年版)》明确指出,现代外语教育注重语言学习的过程,强调语言学习的实践性,主张学生在语境中接触、体验和理解真实语言,并在此基础上学习和运用语言[3]。语境是实现核心素养的现实基础,阅读前的情境创设尤为重要。教师可以利用符合学生认知,能激发学生兴趣,与主题相关的音频、视频、图片、游戏等导入新课,调动学生的语言储备和生活经验,在交流中将学生引入主题。

如教师可以先播放Spud参加NBA比赛的视频,并提问“Who is the basketball player?Can you say something about him?”;再要求学生根据Reading板块A部分的标题“Never give up”和文章标题“The shortest player in the NBA”以及Spud灌篮的图片,预测并思考“Can you imagine what difficulties Spud has met in realizing his dream?”。

课堂导入环节介绍了有关NBA和Spud的背景知识,激发了学生的兴趣,又预测了语篇类型和文本主题,发散了学生的思维,让学生从整体上感知主题语境,产生强烈的参与意愿,通过阅读验证自己的预测,形成阅读期待。通过“看”的感官体验,学生第一次和Spud产生情感共鸣,有效地铺设了共情基础。

(二)信息转码,感人物所感——与人物共情

纯粹以文字形式呈现的信息往往令人头绪纷乱,会增加记忆的负担,经过转换的信息按照一定的逻辑线索或发展关系呈现出来,便于信息的加工和保存,为后续的交际活动储存更多的可以随意提取的“模块”[4]。为了更好地引起学生的共情,教师在对文本进行宏观把握时要注意凸显文本脉络,以一条贯穿始终的、明晰的线索来串联文本信息,建立彼此的联系。在具体分析文本各个部分时,教师应设计问题链帮助学生把文字形式的阅读内容灵活转换成另一种形式,如表格、时间轴、流程图等思维导图,以拓宽信息转换角度,增加信息转换维度,與文本人物产生深度共情。

1建立人物简历表

教师要求学生略读文章,验证之前对文章内容的预测,了解文章的大意和结构,并填写人物简历表(见表1)。

通过略读,学生对文本有了宏观把握,了解了文章的内容和整体特点,并深入分析各个部分。在这一环节,教师把文字内容灵活转换成视觉表格形式,让学生填写人物简历表,促进学生对文本信息的适度整理、提炼和概括,初步建立与人物的共情。

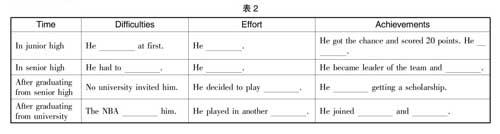

2构建人物细节档案

教师要求学生细读文章的二至四段,构建人物细节档案(见表2)。 .

在解读文本细节信息时,教师结合文本体裁,以时间顺序为主线,将文字转换成表格,构建人物细节档案,串联起各个时期Spud所面临的问题、付出的努力和取得的成就。如此,Spud的人物形象便跃然纸上,加深了学生与人物的共情。

3感受人物情感变化

教师要求学生再读文章的二至四段,完成鱼骨图(如图2),感受人物的情感变化。

思维导图是以图的形式说明思维过程的视觉化学习工具,可显著发展学生的思维能力。教师抓住文本的主线,引导学生主动接收文本信息并对信息进行加工、转化和整合,将文字转化成思维导图,使碎片知识结构化,帮助学生体会Spud的情感变化,感受Spud一路走来所经历的艰辛,体会成功的来之不易,实现对人物的深度共情。

(三)语言内化,挖文本所含——与文本共情

在初中英语阅读教学中,教师不能仅仅满足于学生对文本表层信息的提取及对语言知识的机械理解和掌握,而应在此基础上,引导学生感知理解文本的核心语言,掌握作者遣词造句的技能,领会作者的情感、言外之意和文本的隐含寓意[5]。语言承载着文化信息,是文化的一种表现形式。因此,在文本解读的过程中,教师应引导学生从语言符号背后看到其反映的特定的历史文化背景,或承载的文化情怀,帮助学生提升文化意识。

1遣词造句,赏读语言魅力

教师先让学生读第一段,体会small和big的含义,并提出理解性的问题“What do you think of the words‘small and ‘bigmean here?Can you think of other words to replace these two words?”;接着,引导学生对第二段中的finally一词进行赏析,并让学生思考“Can we delete the word ‘finally in the sentence?”;最后,鼓励学生找出自己认为精妙的词句进行赏析。

文学性语篇的写作手法和语言体现了作者的个人风格和写作意图。教师应引导学生关注语篇的表现手法,如环境描写,以及对人物的外貌、动作、語言、心理、神态等的描写,并关注象征、夸张、对比等修辞方法和技巧,了解各种表意手段,挖掘文字背后的信息,与文本语言产生共情。

2字里行间,感悟文化内涵

教师引导学生再读第四段,并探讨North Carolina State University被提及的原因。大多数学生认为,该校是因为声望不高,所以才退而求其次选择Spud。其实,这所学校在美国是一所享有极高声誉的大学,被誉为“公立常青藤”,出过乔丹等著名的NBA球员。当隐性的文化信息被诠释后,教师可以再追加三个问题引发学生的深层思考与讨论。

Q1:Why did such a great university choose Spud?

Q2:If you were the headmaster of the university,would you choose him?Why?

Q3:What difficulties did Spud have in entering that university and getting the scholarship?

文化信息的直接输入和输出并不能替代文化意识的培养,因此教师应当加强对文化素材的理解性挖掘。教师在阅读教学中要能基于语篇所承载的文化信息,在信息之间建立关联,帮助学生在语言学习和运用中内化语言知识和文化知识[6]。教师通过问题引领,让学生以特定的文化身份感悟文化内涵,与文本的隐性文化产生共情,形成自己的文化立场和文化态度,促进学生高阶思维的发展。

(四)立场转换,寻作者所指——与作者共情

阅读实际上是读者通过文字与作者相互交流的一种交际行为,作者的写作意图和观点传递着篇章更深层次的意义,渗透着情感态度和价值观。只有读者真正理解了作者的写作意图,交流才能发生。问题链能够有效地引导学生从信息提取的层面走向文本评价、思维提升的层面[7]。因此,教师在教学时应设置兼具层次性、针对性和整体性的问题,以问促思、以问促学,引导学生转换立场,与作者合二为一,体会作者的写作意图和情感态度,深度解读文本。

在读后环节,教师设计问题链帮助学生理解作者的意图和立场,更深层次地梳理与评价语篇。

Q1:How many times does the writer indicate that Spud is small?

Q2:Why does the writer indicate so many times that Spud is small?

Q3:What may lead such a short player to make it into the NBA?

Q4:What is the key to Spuds success?What can you learn from him?

疑问是思维的契机。培养学生的思维能力应从启发学生深层思考开始。教师通过问题链,在培养学生综合、分析和评价等高阶思维能力的同时,也让学生体会到了文本的育人价值。Q1和Q2让学生体会作者通过重复small所要表达的含义,感悟Spud在实现big dream过程中的艰辛。Q3和Q4则是对主题的进一步挖掘,旨在引导学生积极探究作者的意图,帮助学生树立“面对困难不放弃、追逐梦想须努力”的正确价值观,从而与作者产生深度共情。

(五)百家争鸣,论成长所思——与同伴共情

当学生对文本有了初步的感知理解和赏析之后,教师在设计读后活动时应紧扣阅读材料,充分挖掘教材的原生价值,创设情境,对话题进行拓展和延伸,并保持一定的深度和开放性,以引起学生的思考,激起学生的表达欲望,同时拓展他们思维的广度和深度[8]。如设计角色扮演、新闻采访、小组汇报、读写深化等活动,在百家争鸣中,使学生的思辨能力和语言表达能力得到进一步提升,将阅读体验与自己的思想、认识、价值观融为一体。教师要努力创设自由、宽松的阅读氛围,激活学生的情感体验,鼓励学生联系自身的生活经验表达真情。如教师可以要求学生根据提示谈谈自身的成长经历,仿照本文的结构写一篇个人成长小记(如图3),并在同伴中分享与点评。

学习者应以真实的问题和现实的情境为学习载体,在彼此关联的经验活动中进行主动学习、意义建构和迁移创新。因此,教师设计了写作环节,让学生结合自己的生活经历进行思考和分享,完成自我重塑、建构和交往的过程。习作后的同伴互评,促进了学生批判性思维能力的提升,让学生在写作中成长,在成长中反思,在百家争鸣中获得心灵的给养和情感的升华。

四、结语

共情式阅读教学能够有效提升学生的学科素养,促进深度学习。在初中英语阅读教学中,教师应链接真实情境,巧妙地将学生的认知活动和情感活动结合起来,善于启发、引导学生进行分析、评价、创造等深度学习活动,激发学生的积极性和主动性,促成学生的深度共情。当然,共情的激发点并不局限于本文中所提及的与人物、文本、作者、同伴的共情,教师还应多层次、多角度分析语篇所传递的意义,因为文章的主题意义、文体风格、语言特点和价值取向都可能成为引发学生共情的抓手。

参考文献:

[1]梅德明,王蔷.改什么?如何教?怎样考?:高中英语新课标解析[M].北京:外语教学与研究出版社,2018.

[2]鲍闽芳.促进深度学习的初中英语阅读教学策略[J].中小学外语教学(中学篇),2020(2):12-17.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[4]梁美珍,黄海丽,於晨,陈一军.英语阅读教学中的问题设计:评判性阅读视角[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

[5]吕国征.基于语言赏析视角下的初中英语评判性阅读教学实践[J].中小学英语教学与研究,2018(4):40-44.

[6]王颖婷.在阅读教学中培养学生文化意识的实践[J].中小学外语教学(中学篇),2019(7):45-49.

[7]王秋红,周俊婵,陈璐,劳秀清,张东升.英语阅读教学中的语言处理:理解与赏析[M].杭州:浙江大学出版社,2015.

[8]张树勇.高中英语读后活动的设计原则与策略应用[J].中小学外语教学(中学篇),2015(10):12-18.

(责任编辑:周彩珍)