公路沿自然冲沟布线路基排水方案设计

2021-07-13敖祥,石谦

敖 祥,石 谦

(中交第二航务工程勘察设计院有限公司,湖北 武汉430060)

0 引 言

随着过去近三十年我国高速公路、国省道路网的快速建设,以及基本农田、生态红线等外部条件的制约,公路交通走廊带范围越来越窄,可选择线路越来越少,出现了许多与传统选择走廊带原则不适应的情况。产生了越来越多较为特殊的建设条件。这就需要设计人员集思广益,开拓创新,积极探索与建设条件相适宜的设计方案。

本文以G319瑞金至兴国(兴国段)改线工程两阶段设计为背景,探索路线沿自然冲沟布设时,路基排水方案的设计思路。

1 项目情况

G319瑞金至兴国(兴国段)改线工程是瑞兴在经济振兴试验区的一条重要交通走廊,是一条穿越革命老区的扶贫之路。G319瑞金至兴国(兴国段)改线工程兴国段起点位于于都县与兴国县交界处,与G319瑞金至兴国(兴国段)改线工程于都境内终点顺接,起点桩号为K877+523.495;终点位于兴国县高兴镇蒙山村与G238平交,终点桩号K926+381.727。路线全长48.86 km,道路设计时速80 km/h,整体式路基宽度为22.5 m。

线路起点段(K877~K888)为剥蚀丘陵地貌,海拔高度250~500 m,最大高差达160 m,低中山区冲沟发育,且多呈“U”形,地形较复杂,区内沟壑纵横,山体坡度较陡,植被茂密,主要以常绿乔木及杂草为主。

2 项目方案研究

该项目起点位于群山之间,山多林密;针对该项目地形地貌情况,传统布线一般沿坡脚或半山布设,路基一般为半填半挖形式。如果沿坡脚布线,则单侧挖方量较大,边坡高度较高,同时稳定性较差;如果沿半山布线,由于线位较高,临近山谷一侧边坡坡脚将会侵入对面山体,同时会导致隧道前及山谷中间部分路段雨水无法排走,雨水集中可能会淹没部分村庄,同时对沿线居民生活及交通运输安全造成极大的安全隐患。

针对上述情况,该项目路线顺接于都段终点后有三个线路走向,分别从东、西侧山体中间穿越以及从中间山谷间穿过。为比选出较为合理的方案,在满足相关规范要求的前提下,在初步设计阶段进行了非常深入的研究。

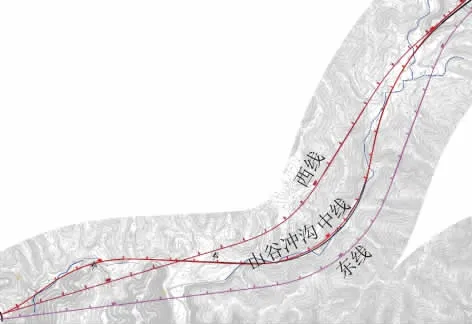

如图1所示,首先从路线方面进行上述三个路线方案的比选:西线方案路线最小半径为550 m,中间山谷方案路线最小半径为490 m,东线方案路线最小半径为600 m。从线形顺畅、行车视线等方面分析,显然东、西线方案具有较为明显的优势。

图1 路线方案设计图

其次,从工程经济及施工难易程度上对上述方案进行进一步的全面比选。在初步设计阶段,针对上述三种路线方案,分别在东、西路线上设计了路基、隧道方案,中间山谷路线设计了路基方案,并对上述五种方案进行了比较研究。

从表1分析可知,山谷路基方案建安费远远小于其他几种方案,且高边坡等工点段落少,边坡高度相对也较小,施工难度相对而言也是最小的。

表1 方案对比表

综合上述线形、工程经济及施工难易程度等综合考虑,虽然山谷路基方案在线形上无优势可言,但在工程经济方面山谷路基方案优势特别明显,在满足规范要求的设计时速80km/h的一级公路技术标准下,山谷路基方案具有非常明显的优势。因此,在初步设计阶段将此路线及路基方案作为推荐方案。

3 排水系统面临的问题及研究思路

因采用山谷路基方案,现状山谷在K877+660~K878+300,K878+600~K879~600两段范围内存在与路线纵向平行的冲沟,因路基填筑占用原有冲沟排水范围,导致原自然冲沟无法发挥排水作用。此自然冲沟承担着两侧山体280万m2范围内的雨水的排水,同时该项目中间山谷宽度较窄,最宽处约40 m,最窄处不足25 m,山谷两侧山峰较高且坡度接近70°,一旦路基占用冲沟,雨水将无法排泄。

同时从K877+660~K879+600这一不足2 km的段落,山谷自然高差达到102 m,一段填筑路基且未给雨水排泄通道,则会在部分路基两侧的低洼凹地形成堰塞湖等险情。

为确保排水系统的通畅,不产生较大的积水现象,保障路基运营的安全,将原排水通道进行改移,改移后的通道应能满足排泄水的要求。

在路线、路基方案基本确定的条件下,将深入进行排水系统方案设计研究。排水系统设计主要围绕雨水收集排放全过程来解决:(1)在雨水汇水面积无法减小的情况下,排水系统将以延缓雨水汇水时间作为重点进行设计;(2)寻找合适的泄水通道将汇集的雨水快速排至路基范围外;(3)设计合理的排水通道,满足雨水收集排放的需要。

综上所述将排水系统的设计分为:汇水体系、泄水体系和排水通道三方面来进行综合设计。

4 排水系统方案设计

4.1 汇水体系设计

在明确采用山谷路基方案之后,对山谷两侧山体进行了详细的水文调查。东侧没有明显的与路线垂直方向的山谷,雨水汇入较为分散平均。路线西侧在K878+780和K879+600处存在有与路线垂直方向的山谷,这两处存在较为明显的雨水汇流现象,西侧其余段落雨水汇入则较为分散平均。对于分散汇流的雨水较难有具体措施进行有效拦截,而针对集中汇流的雨水,则可考虑采取拦截措施将其汇集于一处。该项目在设计时考虑在此两处雨水汇流进入纵向山谷前设置拦水坝,在集中降雨时段将雨水暂时拦截在与路线垂直的纵向山谷区域,不但延缓其汇流时间,而且减小高峰时段汇流量。

“水往低处流”,汇集雨水时通常考虑将其引往低洼处,但此路段山体较陡,山谷两侧地势绵延向上,无自然形成的低洼处。在对两处纵向山谷区域进行地形地貌调查后,发现两处山谷存在有较为类似的特征:在与路线垂直相交的山谷口两侧山体陡峭,山谷口横向宽度较小,沿一侧山体修建有乡村道路,另一侧则为自然沟渠,沿山谷往里走空间逐渐变大,沿山腰分布有居民聚集点,有较大的蓄水空间,是典型的“口袋型”地形。

在进行了较为详细的比较论证后,考虑在两处与路线垂直的山谷口设置拦水坝,将雨水拦截在山谷内,拦水坝坝址选择“口袋”束口处。拦水坝采用C30水泥混凝土浇筑,其基础进入地层不小于1 m,两侧嵌入沟壁深度不小于2 m,在坝前则设置不小于4 m的缓冲带,坝顶设计高度比周边乡村道路低0.5 m。同时在坝底离原沟底30 cm处间隔1m设置直径为10 cm的PVC排水管,在非降雨时段将水排出坝外,保证坝在降雨时有足够的空间蓄水,拦水坝图详图如图2所示。设置两处拦水坝后,在坝体后形成小型蓄水水库,蓄水能力经调查测量计算,汇总见表2。

表2 左侧拦水坝蓄水调节能力表

图2 拦水坝设计图(单位:cm)

从表2可知,此两处拦水坝,将可以拦截70万m2汇水面积范围内接近10 mm的降雨量,根据降雨等级划分标准,日降雨量在10~24.9 mm范围内为中雨。设置两处拦水坝将对接近70万m2范围内的雨水汇流时间起到一定的延缓作用,在特大暴雨期间将对两侧排水沟的排水能力起到较大的缓冲作用,同时减小路线横向汇水对路基的冲击。路线两侧的其他区域则分散平均的汇入沟渠中。

4.2 泄水体系设计

原自然冲沟在路线K877+675和K878+400处右侧有两处与路线垂直的自然冲沟泄水通道,泄水通道断面尺寸为宽3 m,深2 m的矩形,两处泄水通道均将冲沟内的水流排向下游的献忠水库。在上述两处位置结合原有水系泄水通道设置两处涵洞用于排泄路线左侧通过改移沟渠汇集于此处的雨水,通过涵洞排入原有泄水通道。经设计计算,上述两处涵洞的结构分别采用4 m×2.5 m拱涵和6 m×5 m拱涵。路线右侧汇水则通过改移沟渠直接排入两处原有的泄水通道。

4.3 排水体系设计

由于山谷间横向宽度较小,如果在路基用地范围外改移沟渠,则大部分路段都将会因改移沟渠而开挖山体。结合地形、地貌、施工及用地等因素,设计考虑将改移沟渠与路基排水沟相结合,在路基两侧设置加大型矩形排水沟。

该项目从起点至K880+000段一直处于上坡路段,路线纵坡为3%~5%,也为此方案的实施提供了一定的必要条件。根据汇水面积、路段泄水通道并结合《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)计算排水沟尺寸,在满足沟内平均流速、泄水能力的情况下,计算结果及结论见表3。

表3 加大型排水沟排水方案设计计算表

由表3可见,根据不同的汇水段落、排水纵坡等分段设置不同尺寸的排水沟汇集路段范围内的雨水,并结合泄水通道将雨水排入下游水库。

4.4 施工方案设计

4.4.1 施工遵循原则

同时在现状排水沟内实施填石路基时应遵循以下原则:

(1)填石料应采用硬质岩石和中硬岩石;

(2)填石路堤应做好排水设计;

(3)填石路堤施工前应通过试验路段,确定填石路堤合适的填筑厚度,压实工艺及质量控制标准等参数;

(4)填石路堤摊铺层厚根据所处层位及试验选择合理厚度,最大粒径应小于层厚的2/3,以350~500 mm为宜,不均匀系数控制在15~20,粒径大于200 mm的填料含量应控制在20%~40%,粒径在200 mm以下的填料含量应控制在10%~15%,孔隙率应满足规范要求;填筑时应逐层填筑压实,不得采用倾填的方式;

(5)在原排水沟填石路堤的顶部铺设层厚为400 mm的反滤层,最大粒径不大于150 mm,其中小于5 mm的细料含量不应小于30%,且铺筑表面应无明显孔隙、空洞,同时在其上铺设反滤土工布;

(6)根据该项目隧道地勘资料揭示,隧道弃渣以中风化花岗岩及硅质岩等硬质岩石为主,弃渣量接近57万m3。在进行此段施工时可充分利用隧道弃渣。

4.4.2 施工方案选取

由于路基占用自然冲沟,施工时应重点关注水对施工的影响,因此在进行此段路基填筑及加大排水沟施工时应特别考虑施工方案的选择。根据施工图阶段现场勘测及调查访问,拟定具体施工方案如下:

(1)施工时间尽量选择在秋冬季的枯水季节;

(2)在进行排水沟施工时首先要考虑不能中断现状排水,故在原排水沟范围内填筑块石,形成填石路基,同时填石路基要具备排水功能,即将原排水沟范围改造为大型排水渗沟;

(3)在对原排水沟进行填石处理前应先进行清淤整修处理,清除沟内各种垃圾及部分淤积浅层软土。

(4)在实施此段填石式渗沟时采用填石渗沟加管式渗沟组合类型,在填石路堤的下部——原排水沟底埋设1根15 cm的软透水管;同时在沟底铺设单一粒径的碎石层,层厚为50 cm,形成一道渗沟以满足施工期过水断面及施工后运营期的排水要求。具体方案如图3所示。

图3 填筑自然冲沟设计图

5 结语

本文以G319瑞金至兴国(兴国段)改线工程起点段设计方案为例,详细介绍了项目两阶段设计过程中对路线方案的比选,进一步阐述了在路线方案确定沿山谷布设,占用自然冲沟的情况下,路基排水系统的设计以及特殊部位的施工方案。可为类似的特定建设条件下的公路排水系统的设计提供一定程度的参考。