浅析日本建筑遗产保护法规对中国建筑遗产保护现状的启示

2021-07-12裘鞠邓帆

裘 鞠 邓 帆

吉林建筑大学(130000)

1 日本建筑遗产保护法规概述

1.1 日本建筑遗产保护法发展背景

日本于19 世纪中期开始颁布文化保存相关法律:明治四年(1871)《古器旧物保存方》是后来《古社寺保存法》的雏形、明治十三年(1880)年《古社寺保存金》、明治三十年(1897)《古社寺保存法》制定法律,昭和四年(1929)《国宝保存法》、昭和二十五年(1950)发布了完整的《文化财保护法》;1966 年《古都保存法》颁布,1975 年《文化财保护法》修订案中进一步深化关于传统建筑群区域性保护的原则。2001年 《文化艺术基本振兴法》、2004 年 《景观法》与2006 年《观光立国推进基本法》等法令条文的颁布都在继续扩充文化财的理念,以引导日本当代建成遗产保护体系与现代经济社会发展相融合。各地政府也在相继制定条例《金泽市传统环境保存条例》、《京都市市街地景观保存条例》 等都是在将其概念与自身市区的发展融合[1-3]。

1.2 《文化财产保护法》的提出

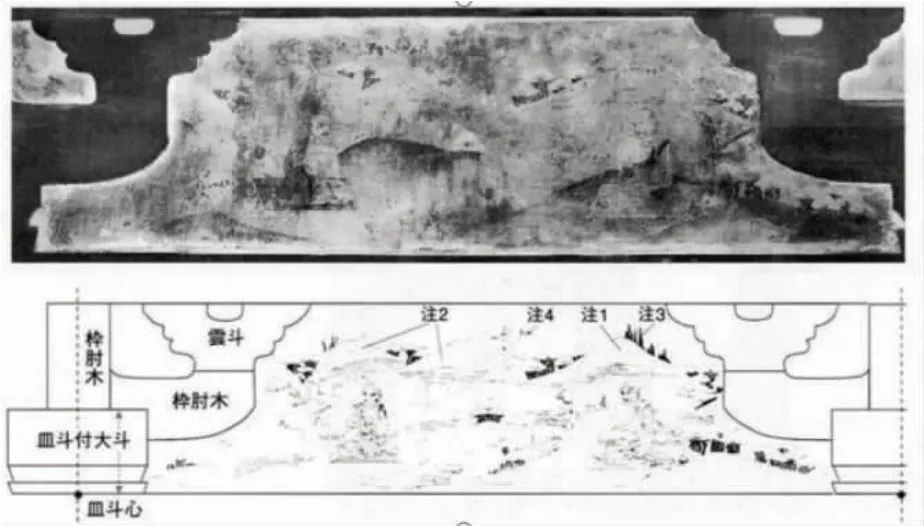

1934 年日本的建筑遗产保护和法规的发展进入了一个转折: 法隆寺建筑群修缮的一场火灾中,作为世界最古老木建筑——法隆寺, 其金堂起火,金堂一层的柱子、阑额、枓栱等表面被完全烧焦。

此次火灾引起了日本民众、国家层面对建筑遗产保护的重新重视,在此次火灾之后,日本文部科学省于1950 年颁布了《文化财产保护法》,也是在这提出了文化财(日语中,将文化遗产统称为“文化财”,指因人类文化活动而产生的有形、无形的文化财产,包括了汉语中所指的“物质文化遗产”、“非物质文化遗产”、“地下文物”、“传统手工艺”、“民间手工艺者”等多种文化遗产在内,与我国“文化遗产”的定义有所出入。 )的说法。 自颁布以来,这个以保护各类文化遗产为宗旨的综合性法律与日本环境省的相关法律法规一直在不断的调和,以期实现更加完善的法律保护体系(如图1、图2 所示)。

图1 大火烧毁后的建筑木构与壁画

图2 为被烧成了粉末的山中罗汉图

由此日本的建筑遗产保护法规体系进入到保护范围不断扩大的当代保护体系完善时期, 在此文化财法的基础上,日本各个地方公共团体也因自身条件制订相应的地方文化财产保护条例,把维护保护古建筑的概念从保护个体的古建筑,发展为保护街道或区域等大范围古老文化景观[4-7]。

1.3 登录制度的增设

1995 年受阪神大地震的影响, 近代建造物受害严重,虽然有法律法规保驾护航,但大部分情况下是少数的历史建筑和构筑物被给予了精心保护的制定制度,个人所拥有的文化财、单体建筑乡土风貌的传统建筑群体等都未能受到较好的保护,还有许多一般性的近现代建筑遗产也未能得到较好的保护。基于这种背景, 1996 年实行了 《文化财保护法》的第三次修订, 增设了“登录制度”,这一时期只针对建筑遗产,对那些有一定文化价值但未能得到文化厅或地方部门制定保护的建筑物,都可以申请为登录建筑, 目的就是为了更大范围的保护建筑遗产,使这些建筑遗产都可以收到登录制度的保护。

为满足建筑遗产的日常使用和再利用的要求,登录制度的保护管理要求也相对宽松,文化厅长官可以在登录建筑所有人需要改变建筑现状时给予必要的指导,提供相对的建议和意见。

“登录文化财”的申请完全凭产权所有者自愿,与“指定文化财”在理念上差异很大。 它也是自下而上的文化财保护制度, 并得到了人们的广泛认知。登录制度的特点是使得建筑遗产保护的实践中民众的参与度大幅提高。

2 国内建筑遗产保护现状

2.1 国内建筑遗产保护背景

中国从清末开始重视文物建筑的保护,民国19年(1930 年)发布了《古物保护法》,之后,1982 年颁布了《文物保护法》,1982 年《中华人民共和国文物保护法》里,为保护曾是古代政治、经济、文化中心或近代重大历史事件发生地的重要城市及文物古迹免受破坏,正式提出历史文化名城概念,“历史文化名城”是指“保存文物非常丰富,具有重大历史文化价值和革命意义的城市”。 截止2020 年我国的历史文化名城已达135 座,并对文化名城的文化遗迹做了重点保护措施[5-8]。

2.2 国内建筑遗产保护现状

近年来,我国也在不断加大对建筑遗产保护力度, 各级文物保护单位的批准公布数量与日猛增,目前我国不可移动文物中列为各级文物保护单位的有12 万余处,国家历史文化名城135 座,申报世界文化遗产以37 处的数量居于世界第三。 地方上积极开展地方性特色的历史建筑保护,如上海和西安的地方性历史建筑保护。

但在这种势头下,历史建筑保护中的缺点也逐渐暴露: 目前我国各类保护政策和制度都更为偏重价值突出的各级文物保护单位,其他价值相对一般的历史建筑和地方性的保护建筑,虽也处于各法规条例的保护中,但保护效果可谓参差不齐[9]。

2.3 国内建筑遗产保护法规现状

在2009 年时, 我国的文物登录制度还未纳入建筑遗产系统,即使是在引起了社会广大关注的情况下,许多的建筑遗产并不能通过民众的申请进而登录保存,可见体系不同,民众的参与度在一定程度上受到相关法规条款的影响,国内民众在建筑遗产保护方面的话语权有待提高。

2011 年第三次全国文物普查显示, 有4. 4 万处登记在册的不可移动文物已经从我国消失,现存的不可移动文物中,接近3 成的建筑遗产保存状况较差。 虽有地方法规,但地方性的保护建筑保护效果也不甚理想,时常建筑已遭破坏后,政府才知晓然后采取补救[10]。 为了改善局面,完善保护体系,近年来,国家层面多次提出要健全我国的文物登录制度和相关法规,早在2016 年,国务院印发的《关于进一步加强文物工作的指导意见》,就明确提出“健全国家文物登录制度”。 (而日本则在1995 年就已经增加了登录制度。 )

2020 年9 月左右住房和城乡建设部、国家文物局联合印发关于开展国家历史文化名城保护工作调研评估的通知, 对2012 年以来文物保护单位核定公布以及未核定公布为文物保护单位的不可移动文物登记公布情况。

在保护对象的保护利用情况调研中,关于名城保护管理工作情况里重点包括了: ①名城保护的地方性法规、规章等制定和执行情况;②名城保护日常监管、违法行为监督处罚等情况,历次各级评估检查中发现问题的整改和机制建立情况;③名城保护交流学习和社会参与情况;④文物保护单位“四有"工作完成情况,具体保护措施公告施行情况及纳入相关规划情况;⑤未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护管理情况[11]。

3 日本建筑遗产保护法规对中国的启示

从日本的登录制度可以看出,在建筑遗产保护决策中加大公众的话语权,在建筑遗产保护过程中完善相关的保护条例,这些都是十分可行的措施。

由2020 年国内仍在完善的各项历史名城条例也可以看出,虽然我国已经意识到建筑遗产保护和再利用的重要性, 但在实施过程中仍然无法避免,文物不仅需要保护,而且需要其有完善的相关条例和整改机制,也需要调动民众的参与度[12]。

4 结语

我国拥有着丰厚的历史建筑遗产和深厚的文化底蕴,却仍然还有许多单体古建筑、建筑群落遗产在角落里继续蒙尘,甚至未被法规保护到就以销声匿迹,如果文物的文化价值受到极大影响,对文化和文脉的传承也有着重大影响。 如今我国出台的各项法令法规也正趋于完善,我国文物保护制度的完善上仍有很长的路要走。