穿支及筋膜皮瓣在小腿远端和足部难愈性创面修复中的应用

2021-07-12许祺琨杜永军

许祺琨 杜永军 李 进

广东省佛山市第一人民医院整形美容二科 528000

随着现代交通工具及工农业的高速发展,在带来更便捷和更丰富物质生活的同时,也带来了某些严重且复杂的创伤。远端1/3小腿以及足踝部因皮下软组织覆盖较少,创伤后极易形成暴露骨骼、肌腱及血管神经的软组织缺损型难愈性创面[1]。此类患者应用传统植皮的方法很难有效覆盖创面并易出现破溃,再加上该区域血液供应相对不足,且有较高概率发生感染或慢性骨髓炎等并发症,往往不易愈合,病程迁延[2]。时至今日,其对每一位即便最具经验的重建外科医生来说仍然是一项颇具挑战性的临床难题[3-4]。近年来,随着显微外科技术的不断发展,应用皮瓣移植手术治疗缺损创面已取得一定成效。与此同时,为了达成外观和功能上的双重效果,在经过对重建方法的长期演变后,目前已有多种类型皮瓣在临床中得以使用。就远端1/3小腿和足踝部而言,针对该区域更深入的血管和微循环研究提供了更多血管重建的可能性,这也为多种皮瓣的设计奠定了基础[5-6]。然而,显微外科皮瓣移植虽然是当前研究的主流,但其通常更依赖于训练有素的专业医疗团队,而且还需要专门的昂贵仪器与缝合线,这在一定程度使其应用受限,故穿支及筋膜皮瓣移植的临床实用价值不应被忽视。本研究总结了胫后动脉穿支皮瓣、腓动脉穿支皮瓣、腓肠神经营养血管皮瓣、足底内侧动脉岛状皮瓣、交叉腿皮瓣5类皮瓣的非显微外科移植治疗远端1/3小腿以及足踝部难愈性创面病例,报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2008年1月—2018年12月在我院接受远端1/3小腿以及足踝部难愈性创面修复重建的54例患者,包括男46例,女8例,年龄5~53岁。纳入标准:(1)经临床诊断确诊为远端1/3小腿以及足踝部皮肤软组织缺损,创面肌腱、骨或骨科置入物外露,必须行皮瓣移植修复者;(2)无血液系统疾病或凝血功能障碍者;(3)临床依从性良好者。排除标准:(1)双下肢动静脉血管彩超及血管造影显示具血栓闭塞性脉管炎及动脉硬化闭塞性患者;(2)合并肝肾功能衰竭或心脑血管严重病变者;(3)合并肿瘤、结核等全身消耗性疾病者;(4)精神障碍者;(5)妊娠期、哺乳期患者。54例患者中,绝大部分(48例,88.9%)为急性创伤,其余(6例,11.1%)为慢性伤口造成。其中,行胫后动脉穿支皮瓣修复17例(31.5%),行腓动脉穿支皮瓣修复8例(14.8%),行腓肠肌皮瓣修复13例(24.1%),行足底内侧动脉岛状皮瓣修复4例(7.4%),行交叉腿皮瓣修复12例(22.2%)。所有患者或其监护人均已签署手术知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 胫后动脉穿支皮瓣:用于远端1/3小腿的后内侧创面。于内踝上方5~12cm进行动脉穿支多普勒探查并标记,以此作为主要血供来源。根据创面大小进行皮瓣设计,游离皮瓣前加用止血带,止血带起效后于筋膜下行常规皮瓣游离,面积以大于皮瓣受区10%~20%为宜,操作过程中注意对皮瓣携带的神经及血管给予有效保护,积极避免副损伤,带蒂旋转覆盖修复创面并缝合固定,常规无菌皮片引流,无菌敷料包扎。采用电刀对供区彻底止血,反复冲洗创面,释放止血带并嘱麻醉师适当提高血压以检查有无活动性出血点,无明显出血后取中厚皮片修复供区并打包加压固定。

1.2.2 腓动脉穿支皮瓣:用于远端1/3小腿的后外侧创面。于外踝上方5cm以上采用多普勒行腓动脉及穿支探测并标记,选择小隐静脉后部和腓骨后缘之间的区域并向近端延伸到腿中部作为皮瓣供区,于轴点两侧设计皮瓣宽度。游离皮瓣前止血带止血,沿皮瓣前缘切开皮肤、皮下组织,找到腓浅神经后切开深筋膜,沿前、外侧肌间隔剥离寻找腓动脉穿支,于动脉穿出处携带部分筋膜组织游离,保留伴行静脉,根据创面大小及距离选择血管蒂长度及皮瓣切取范围。将皮瓣移位至受区创面并适当张力缝合,常规皮片引流并包扎。释放止血带无出血后对供区创面行直接缝合或植皮修复。

1.2.3 腓肠神经营养血管皮瓣:用于足跟区域创面。术中将患者取侧卧位,以腘窝中点至外踝与跟腱中点的连线为切取皮瓣的大概轴线,枢轴点位于外踝尖端上方约5cm处。术中先从近端切开皮肤至深筋膜,显露腓肠肌内外侧头的腓肠神经,先于皮瓣胫侧切开皮肤至深筋膜,切断腓肠神经,小心游离皮瓣,再于腓侧切开皮肤至深筋膜,切断腓肠神经及小隐静脉,予以静脉结扎,将腓肠神经及小隐静脉远端保留在皮瓣中。逐渐向远侧分离皮瓣至旋转蒂部,切开蒂部两侧皮肤至深筋膜,保留蒂部宽不低于4cm。松止血带,观察皮瓣及蒂部血运良好并确切止血,皮瓣蒂部经明道转移覆盖创面,疏松缝合蒂部及皮瓣边缘,根据供区创面大小决定是否植皮。

1.2.4 足底内侧动脉岛状皮瓣:用于足部和足跟创面的种植体覆盖。以内踝前缘延续线与足底内侧缘的交点为枢轴点,该点至第1、2跖骨头间的连线为皮瓣设计轴心线。在轴心线两侧,跖骨头后面足底非负重区设计皮瓣。术中先清创至创面周围正常皮缘,完全清除坏死肉芽组织,刮除跟骨死骨至创面有新鲜血液渗出。在内踝后方沿胫后动脉的投影线切开皮肤,在第1跖骨头近侧切开皮瓣远侧皮肤和跖筋膜,在跖筋膜深层向近端游离。在跖筋膜内缘中点附近注意寻找足底内侧血管的浅支及皮神经进入足底内侧皮肤后,于跖筋膜下拇展肌肌膜表面分离,自皮瓣近端以V-Y形推进,直至浅支血管与深支血管的结合部。结扎深支血管后,沿浅支血管向上追踪,在拇展肌与趾短屈肌间隙内解剖出足底内侧血管主干及伴行的足底内侧神经,将神经主干保留在原位,保留发向皮瓣的神经分支。形成顺行的足底内侧血管神经蒂岛状皮瓣。检查皮瓣尖端渗血活跃,将供区与受区之间皮肤切开,通过开放的隧道转移至受区。皮瓣无张力覆盖创面后缝合并置皮片引流。供区创面取中厚皮片植皮覆盖并加压包扎。

1.2.5 交叉腿皮瓣:用于创面同肢无理想皮瓣供区或具外周血管功能不全特点。以含有腓肠肌远端部分肌皮穿支为蒂,皮瓣主要取自小腿后表面近端2/3的区域,如果所需皮瓣较大可适当向腘窝方向延伸,以确保皮瓣无张力覆盖。在踝骨上方8cm处腿后表面制作矩形切口,皮瓣基部朝上,内侧边缘距离胫骨后缘2cm,外侧边缘距离腓骨后缘2cm。于筋膜下平面上向游离,皮瓣切取后,将其转位并覆盖受区,调整好蒂部的张力,使其处于较松弛的状态,用石膏或外固定架固定,使两腿、石膏与两腿之间不互相受压,连续固定3周。3周后开始阻断蒂部血供,1~2次/d,10~30min/次,3d后2h/次,如不出现任何自觉症状,客观检查皮瓣血运良好,表面无水疱,毛细血管充血反应良好,皮温正常,考虑断蒂。

2 结果

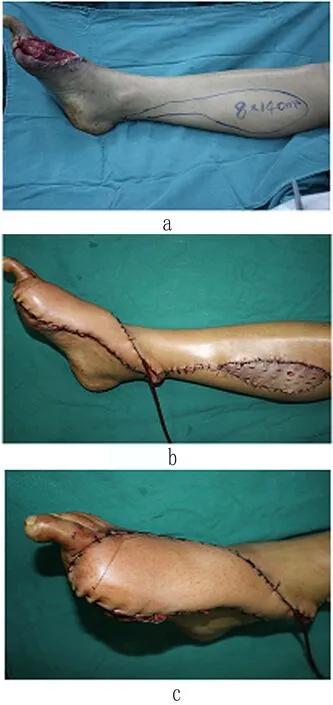

2.1 17例行胫后动脉穿支皮瓣修复患者,包括男12例,女5例,病因均为急性创伤,皮瓣设计包括岛状11例,筋膜蒂皮瓣6例,皮瓣面积1.5cm×4.0cm~6.0cm×13.0cm,所有皮瓣均完全成活(见图1),仅1例女性患者曾一度发生脂肪坏死,经多次换药后成功愈合。

图1 胫后动脉穿支皮瓣修复典型病例

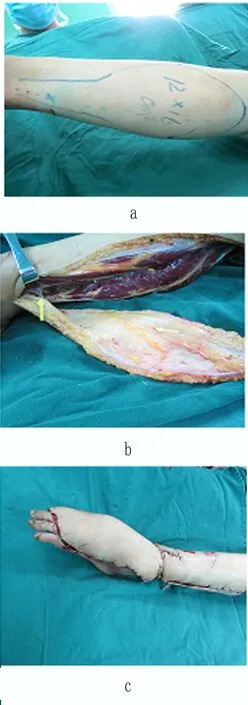

2.2 8例行腓动脉穿支皮瓣修复者,包括男7例,女1例,病因均为急性创伤,皮瓣设计包括岛状1例,筋膜蒂皮瓣7例,皮瓣面积3.0cm×8.0cm~11.0cm×17.0cm,所有皮瓣均完全成活,无明显并发症(见图2)。

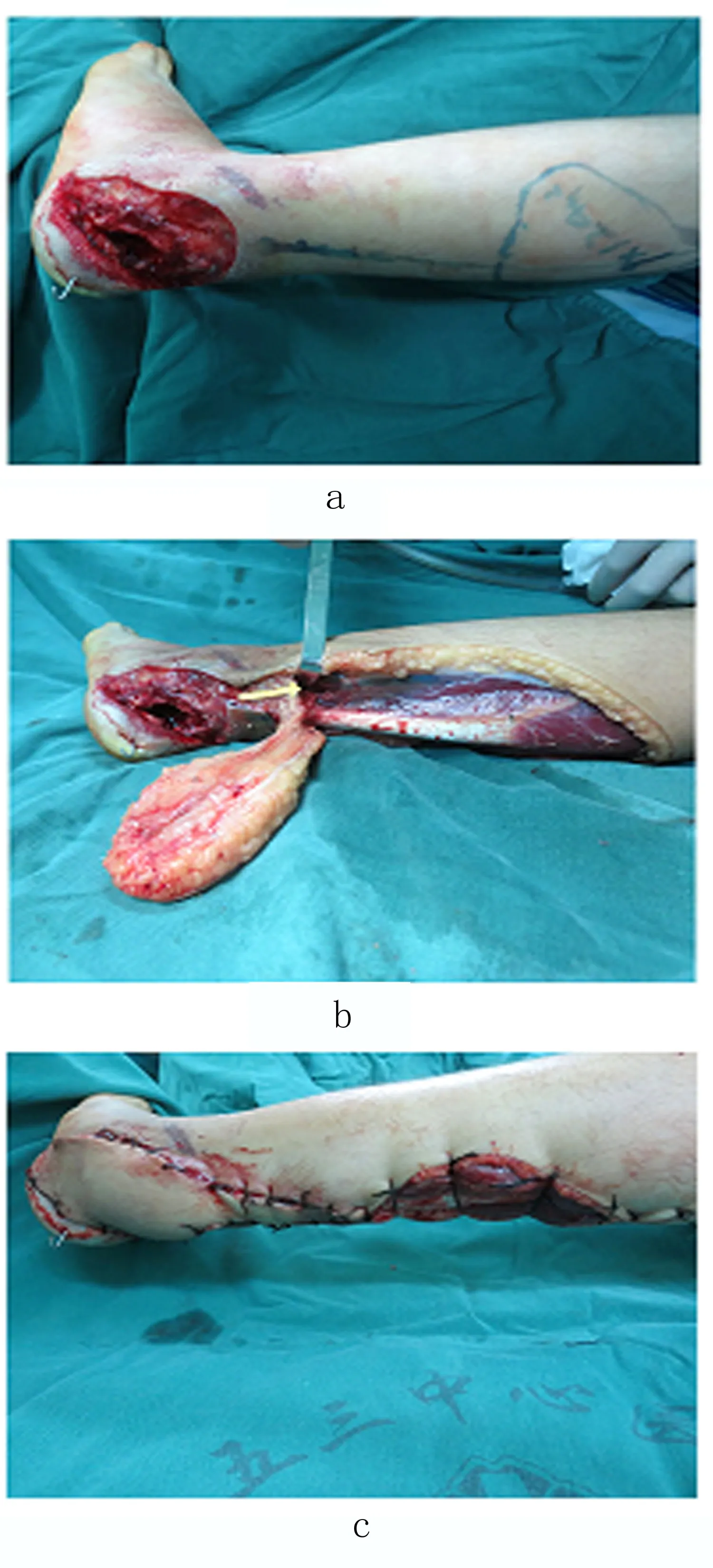

2.3 13例行腓肠神经营养血管皮瓣修复者均为男性,病因除1例慢性溃疡外均为急性创伤,均采用岛状皮瓣设计,皮瓣面积5.0cm×4.0cm~7.0cm×6.0cm,除1例重度吸烟患者发生边缘坏死外,其他皮瓣均良好成活(见图3),该例患者经清创后采用保守治疗愈合。

图2 腓动脉穿支皮瓣修复典型病例

图3 腓肠神经营养血管皮瓣修复典型病例

2.4 4例行足底内侧动脉岛状皮瓣修复者均为男性,病因为脊柱裂后遗营养性溃疡,均采用V-Y方案皮瓣设计,皮瓣面积2.0cm×3.0cm~3.0cm×4.0cm,所有皮瓣均完全成活(见图4)。

图4 足底内侧动脉岛状皮瓣修复典型病例

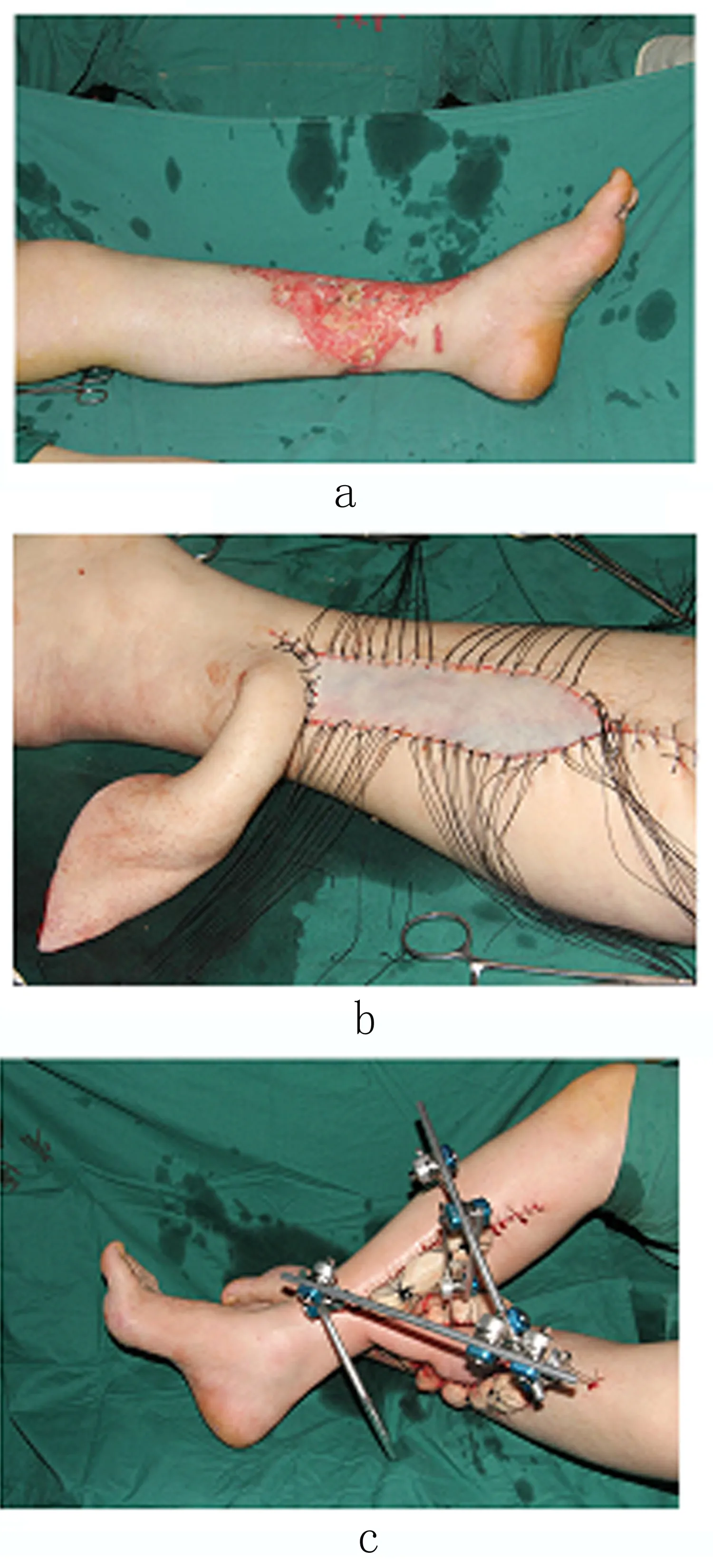

2.5 12例行交叉腿皮瓣修复者,包括男10例,女2例,病因为1例患有慢性缺血和外周血管功能不全,其余11例为急性创伤,均自非患肢获取皮瓣,皮瓣面积7.0cm×12.0cm~13.0cm×15.0cm,其中11例皮瓣良好成活(见图5)。

3 讨论

随着显微外科技术的发展和推广,显微外科皮瓣移植修复成为治疗软组织缺损的重要方法,但一直存在某些固有的技术难度,如需实现精确的微血管或神经吻合等。对因严重创伤而导致的难愈性创面而言,进一步增加显微外科操作的难度,不一定可实现预期的修复效果[7]。此外,常用肌瓣(如比目鱼肌和胫骨前肌等)一般都较小,对复杂创面实用价值不高[8]。Pontén在1981年报道了筋膜皮瓣,在此之后伴随其分类的逐渐丰富,多类型筋膜皮瓣得以实现临床应用[9]。本组病例采用的5类皮瓣均为筋膜皮瓣,治疗结果表明,这些皮瓣的非显微外科移植对远端1/3小腿以及足踝部难愈性创面进行修复可实现较好的愈合效果。事实上,当前在许多基层医院由于相关设备的缺乏也尚未积累足够的显微外科操作经验,故非显微外科的创面修复仍具有一定可行性。同时,虽然此类手术通常难以获得满意的美容效果,但多数患者能够基于自身的病情理解并接受更侧重于重建的手术治疗方案。

图5 交叉腿皮瓣修复皮瓣远端坏死病例

在本组病例中,胫后动脉穿支皮瓣均含有较多的动脉穿支,在无须额外游离胫后动脉的条件下也能确保皮瓣获得良好血运[10-11]。同时这些皮瓣可实现对小腿后内侧创面的理想覆盖。需要注意的是在游离过程中应加强对胫后动脉和胫后神经的保护[12]。在腿部动脉中,腓动脉很少有发生血管异常或粥样硬化等病理改变[13]。该特点使腓动脉穿支皮瓣在糖尿病足的治疗中应用非常普遍[14]。同时腿外侧存在大量穿支,其区域内皮瓣的获取相对内侧而言更容易也更安全,这为大面积皮瓣的获取创造了条件。本组有1例患者采用11.0cm×17.0cm的一个大型皮瓣对整个下侧半腿和跟骨进行覆盖,结果皮瓣完全成活。供体部位遗留长线性瘢痕且通常需要植皮是腓肠肌皮瓣的主要缺点,故在几类皮瓣中,其常不被作为首选皮瓣类型[15]。对于本次纳入的足跟区域创面患者,尤其是时间点靠后纳入的低年龄段儿童病例,笔者更倾向于使用足底内侧动脉岛状皮瓣进行创面修复,结果显示皮瓣成活与供体部位情况似乎都更令人满意。推测原因可能为足部和足跟均有无毛皮肤和皮下组织纤维强度较高的区域性特征,故同区域皮瓣取材可获得更好的修复重建效果[16-17]。内侧皮瓣种植的经典设计需要对供体部位进行皮肤移植,非岛状皮瓣易导致移植的皮肤发生狗耳样畸形,而V-Y方案皮瓣设计因能更好兼容周围组织,故能规避该情况的发生。交叉腿皮瓣虽历史久远,但不可否认在当前重建手术中仍然占有一席之地。此类皮瓣设计的最大特点在于其灵活性,可横向、纵向、远端或近端[18]。本次只发生1例交叉腿皮瓣远端坏死,该例患者在18年间多次植皮未愈,同时严重吸烟也可能是一个重要影响因素,此外其余均愈合良好。

关于皮瓣的设计,当旋转角度<90°时推荐采用筋膜蒂皮瓣,因其可获得双动脉血供(穿支和随机)和双静脉引流,一般不发生严重静脉充血并减少动脉垃圾;在旋转角度超过90°时则设计为岛状皮瓣,以提供更大的旋转角度并减小转移皮瓣张力[19]。为最大限度保证皮瓣存活,一般需要:(1)采用多普勒识别穿支并标记;(2)确保包含一个或更多未骨化穿支;(3)勿超过需要覆盖的区域;(4)在可能的情况下尽量降低旋转角度。另外需要说明的是,供体部位如需接受植皮有一定概率出现凹陷畸形,这是筋膜皮瓣的缺点之一,同时损伤感觉神经也可能导致一定程度感觉障碍,所幸本组绝大部分为男性患者,对诸如此类并发症尚可接受。

总之,在当前大力倡行显微外科的时代背景下,同时由于显微外科手术也存在某些禁忌证以及现实的医疗环境和条件限制,穿支及筋膜皮瓣的创面修复仍有其继续存在的价值。本组所纳入病例其患处均位于远端1/3小腿以及足踝部,且均为不易修复的难愈性创面,然而结果显示绝大部分皮瓣完全成活,进一步验证了采用穿支及筋膜皮瓣修复此类难愈性创面的可行性。后续拟针对同类病例开展与显微外科皮瓣修复的对照性研究。