数学思维:从“生活经验”走向“科学认知”

2021-07-11郑尧伟

郑尧伟

【摘 要】隨着社会的发展,精致化教育、高质量教育越来越受关注,小班化教学以其追求个性化、主体化的教育理念和明显的教学效果赢得了广泛的肯定。关注学生的思维作为小学数学教学的一个重要任务,“小班化”也为此提供了良好的平台与契机。数学思维发展基于学生的经验认识。在数学课堂教学中,如何充分发挥这些已有经验的作用,促进学生思维发展,值得我们认真思考与深入研究。

【关键词】小班化教学 学生思维能力 认知经验 数学认识

随着社会的发展,精致化教育、高质量教育越来越受关注,小班化教学以其追求个性化、主体化的教育理念和明显的教学效果赢得了广泛的肯定。“小班化教育”以缩小班级规模为主要形式,提高教育质量为宗旨,发展学生的个体性、多样性为目标,是全面实施素质教育的教育教学模式。关注学生的思维作为小学数学教学的一个重要任务,“小班化”也为此提供了良好的平台与契机。

一、小班化应重视学生思维

随着新课程标准的深入实施,“活动有余,思维不足”的现象越来越多地出现在小学数学课堂中。我们容易发现,由于受年龄特征的限制,面对纷至沓来的客观信息,表面上积极活跃的课堂活动在热闹之余,往往得不到实质性的数学结论和思维发展。数学思维能力主要是指:会观察、实验、比较、猜想、分析、综合、抽象和概括;会用归纳、演绎和类比进行推理;会合乎逻辑地、准确地阐述自己的思想和观点;能运用数学概念、思想和方法,辨明数学关系,形成良好的思维品质。

数学是思维的“体操”,小学数学的教学内容处处渗透着十分重要的数学思维形式及其特征性质,因此学生的思维在小班化数学课堂上应该是“动”起来的、有活力的。“帮助学生学会基本的数学思想方法”作为一个重要目标,在教学中我们应做出切实的努力来很好地落实。

二、数学思维是基于经验的思维

小班化教学中,如何提升学生的思维能力?第一要务是寻找思维的来源。

美国教育家杜威在其“经验论”中指出,学生经验是教育的起点,是教育的途径。通俗地说,数学来源于生活。学生在上小学之前,已经遇到许多“数学”,积累了一些初步的认知经验。只是学生的经验是零散的、模糊的、有差异的。一方面,教师要把“冰冷”的数学科学知识不断转化为温暖的儿童形态的数学,让数学走近儿童;另一方面,教师要帮助学生用数学的头脑发现生活,让数学走进学生世界。因此,教师有必要帮助学生将生活经验进行数学化,进行经验提升,以生成新的经验,促进学生的经验从一个较低的水平上升到更高的水平。

三、如何从“生活经验”走向“科学认知”

数学来源于生活,生活为数学课堂提供的经验是丰富的。但由于受认知水平的限制,学生不可能对数学知识有一个全面而又深刻的认知,他们眼中的数学往往是经验的,不成结构、没有系统的。这些经验与即将生成的数学认知有着多种多样的关系。

情况一:顺应经验,形成认知

生活经验和科学认知相比较而言,前者突出的特点是感性的、直观的,而后者是理性的、抽象的。数学教学可以顺应学生已有的经验,帮助他们将感性经验上升为抽象的数学活动经验。例如,在教学“认识角”一课时,生活中的角有很多,学生对角已经有较为粗糙的“可意会,不可言传”的经验,于是笔者这样设计导入:

【初步感知,体会角】

谈话:老师今天给同学们带来一位朋友,(出示图1)瞧,你们认识它吗?上面有角吗?

(请学生摸一摸)

提问:你有什么感觉?

学生摸出尖尖的顶点。

(画一个点,三角尺淡出)(出示图2)

提问:这个就是同学们想的角啊?那是什么?

追问:这是角,谁有话说?

(学生自由发言,教师指出完整的角还有两条边,边的感觉是平平的、直直的)

生活中学生对角是有感知的,通过“摸一摸”,基于对角的已有认识,帮助学生感知角的概念,明确角是由一个顶点、两条边组成的。这样的操作在学生已有生活经验的基础上,帮助学生形成对角的组成的明确认知。

情况二:基于经验,重组认知

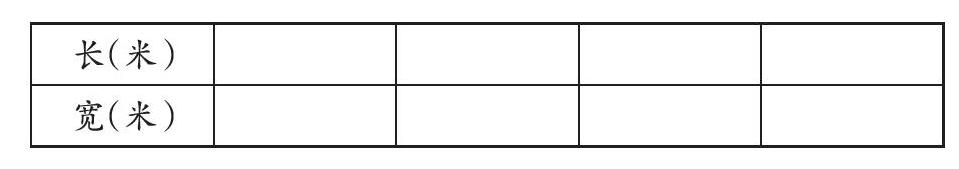

教学中,我们不难发现学生在学习很多新知识前就已经具备了一些生活经验。如果教师能将萌芽状态的经验合理重组,效果将事半功倍。例如,在教学“解决问题的策略——列举”例1:“王大叔用18根1米长的栅栏围成一个长方形羊圈,有多少种不同的围法?”时,笔者请学生先以小组为单位,尝试讨论,比比哪个小组方法多。汇报过程中,每小组都能列举不止一种方法。如长5米,宽4米;长8米,宽1米;长6米,宽3米……很多学生也知道自己说得不够完整,只是找不到好的思路。笔者首先引导学生验证列举的几种答案是否正确,接着提问:“怎样做到不重复也不遗漏呢?”并呈现下表。

有的学生按长从大到小整理,有的按长从小到大整理,整理以后很快发现少了长7米、宽2米的情况。最后学生自己总结出方法:按照一定顺序依次列举。可见很多时候学生的经验零散无序,思维不够全面,在这样的重组过程中学生真正学会了科学列举,有序思维。

情况三:深化经验,完善认知

数学学习是一个不断循环往复、螺旋上升的过程,学生数学活动经验的积累也是如此。数学教学往往以经验为基础,深化理解并完善认知。例如,为了帮助学生深刻理解“整数除法中,余数一定比除数小”,组织学生做“分小棒”游戏,以小组为单位,依次把11根、12根、13根、14根、15根、16根、17根、18根、19根、20根小棒,5根5根地分,看看余几根。小组内列出所有算式,追问:“为什么余数最大只能是4?”学生回答:“如果余5根,可以再分一次,余6根、7根、8根、9根再多也是一样。”至此,学生头脑中已逐步形成了对余数意义的理解“分到不能分为止”,也就是“余数只有4种情况:1根、2根、3根、4根”。

学生的已有经验在一次次分小棒中抽象为有余数的除法算式,动手分提升为动脑算,层层深入地让学生理解和掌握小数的意义,培养数感。

情况四:识破经验,理性认知

并非学生所有的数学活动经验都能够对课堂教学起到积极的作用。在课堂教学中,教师需要关注学生的已有经验在新的数学活动经验积累时的不利因素,避免已有经验积累的负效应。例如,很多学生在刚接触分数的时候,往往用分数来表示下图中的涂色部分,理由是下图中的“○”被平均分成3份,所以分母是3,涂色部分有2个,所以分子是2。这时,教师需要指出:“不是看涂色部分有几个,而是想涂色部分是几份,因为分数是表示几等份中的几份,而不是几等份中的几个。”这样,学生自然就会用来表示下图中的涂色部分。

经验往往在主观上是粗浅的、感性的,但往往也是有意义的。实践越多,获得的经验越多、越丰富,并且后继习得的经验在学习过程中本着优胜劣汰的原则,或丰富或修正或淘汰先前经验,呈动态性发展。苏霍姆林斯基曾说:“儿童学习愿望的源泉是思维智力上的感受和情感色彩,儿童的思维是同他的感受和情感分不开的。教学和认识周围世界的过程充满情感,这种情感是发展儿童智力和创造能力极其重要的土壤。”培养学生的思维能力是一个持之以恒的过程,站在学生的角度揣摩儿童的“视界”,让学习成为一种激发潜能、开拓思维的趣事。

【参考文献】

[1]贲友林.在比较中深入理解——苏教版《角的初步认识》教材纵向比较分析[J].教育视界,2015(12).

[2]窦平.经验视角下“角”的初步认识[J].小学数学教育,2015(10).

[3]薛蕙.小班化条件下学生思维能力的培养[J].新课程学习(下),2011(10).

[4]殷晶淼.实行小班化教学 促进学生全面发展[J].基础教育参考,2010(10).