红色太行续写振兴新篇

2021-07-08文图卞瑞鹤通讯员段静宇焦瑞新

文图/本刊全媒体记者 卞瑞鹤 通讯员 段静宇 焦瑞新

巍峨矗立的河南太行八路军抗战纪念馆

巍巍太行山,浩然英雄魂。

6月17日,河南省卫辉市,细雨中的太行山雾霭缭绕,林木苍翠,一个个依山而建的村落掩映其中。在烽火连天的战争年月,这里是革命的战场,这里有英雄的居所。如今,这里的每一个村庄都还清晰地保留着革命历史印记,无论是斑驳的石头房屋,还是沧桑的老井古木,都能引出一段荡气回肠的抗战往事。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。枪林弹雨中浴血奋战的日子已成过往,国强民富下乡村振兴的大幕已经开启。如今,卫辉这片经历血与火考验的革命老区,正秉承革命先烈遗志,发扬艰苦奋斗精神,在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程中接续奋进。

抗日纪念馆展现革命丰功伟业

位于卫辉市狮豹头乡的龙卧岩村,地势险峻,这片太行山区域是八路军太行抗日根据地的重要组成部分。作为太行抗日革命根据地的重大历史亲历者和见证者,龙卧岩村周围分布着刘伯承、邓小平、朱瑞、陈赓、皮定均等老一辈无产阶级革命家战斗的遗迹。

龙卧岩村北边不远处,河南太行八路军抗战纪念馆巍峨矗立。村党支部书记孟庆礼告诉记者,纪念馆建成于2020年。在这之前,山西建有八路军总部纪念馆,河北建有涉县八路军一二九师纪念馆等标志性纪念馆,而由于河南太行山抗日革命根据地的特点和行政区域变化等原因,当时还没有一座全面、系统反映八路军在河南太行山战斗历史的纪念馆。建设纪念馆的初衷,不仅是为了弥补这段缺憾和空白,更重要的是铭记历史、缅怀先烈、传承红色精神。

纪念馆以丰富的历史文物、翔实的文史资料,生动记载和集中展示了八路军在河南太行山区的抗战历史,包括发生于卫辉这片红色土地上可歌可泣的英雄事迹和动人故事。

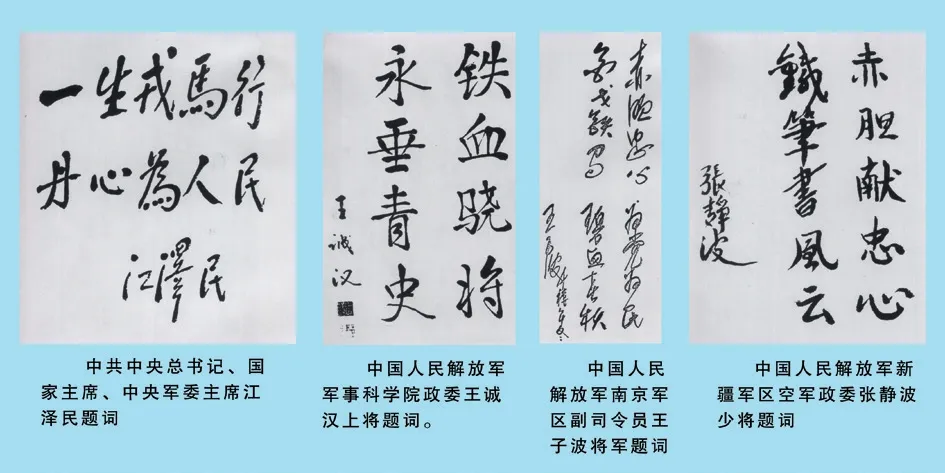

皮定均司令部遗址内陈列的题词

1937年7月7日,日军发动全面侵华战争。华北方面日军沿平汉线南进,直逼豫北,大片国土沦陷,河南黄河以北地区尽数被日军占领。

“1940年到1943年,是河南太行地区抗日斗争最困难的时期。日本侵略军将共产党和敌后抗日根据地的人民武装作为主要进攻对象,疯狂扫荡根据地,国民党顽固派加紧反共活动。”对于那段与敌人艰苦斗争的日子,村里的许多老人都耳熟能详。豫北地区的抗日斗争在经过1941年和1942年的艰难困苦之后,从1943年开始出现转折。中共晋冀豫区党委、太行军区根据温村会议精神,不失时机派遣干部和八路军主力部队深入敌区,在开展对敌斗争的同时,领导根据地人民卓有成效地开展救灾斗争,恢复发展根据地经济,赢得了根据地人民的衷心拥戴。

纪念馆里,一张张黑白斑驳的老旧照片,一段段震撼心灵的悲壮往事,一件件锈迹斑斑的作战武器……讲述着抗日战争中河南太行军民作出的重大牺牲、创造的丰功伟绩。无数共产党人在太行山铸就了不朽的历史丰碑,铸就了“不怕牺牲、不畏艰险、百折不挠、艰苦奋斗;万众一心、敢于胜利;英勇奋斗、无私奉献”的太行精神。

在战争年代历经血与火考验的龙卧岩村,现今不仅在传承太行精神、弘扬革命传统方面发挥了重要的作用,也持续走在乡村发展的前列。

“多年来,我们村始终保持着艰苦奋斗、勤俭节约的良好传统,听党话,跟党走,忠诚干净,担当实干。”孟庆礼说。

抗日名将革命精神永流传

坐落在太行之巅的柳树岭村,海拔1000多米,地处狮豹头乡最北边,与林州接壤。站在村委会所在地,可以俯瞰新乡、卫辉万家灯火。这里就是皮定均司令员抗击日军的豫北抗日根据地。沿着新修的山路来到这个位于太行山深处的小山村时,不禁使人追忆往昔烽火连天的抗战岁月。

现在的柳树岭村,虽山高地远,但空气清新,景色宜人,吸引了四方游客。特别是节假日,更是游人如织。游客前来,不仅是为了领略山巅风光,品尝农家美味,更重要的是瞻仰皮定均故居,接受红色革命精神洗礼。

“你们不要怕,我们是共产党八路军,是来打日本鬼子的。”柳树岭村80岁老人咸生华回忆说,1943年的一天,有六七个人来到村里,见了村民就这样说。领头的人就是皮定均司令员,村里的先进青年把他们安排在这个四合院,成了皮定均的司令部。

岁月更迭,如今这里的房屋已显得破旧,但依然结实庄重,房前屋后收拾得干干净净。屋内墙上陈列着皮定均司令员和其他革命先烈的照片,记录着他们浴血奋战的故事。

石头屋、石头路,处处铭记着杨贵与敌人斗智斗勇的故事

翻开《十大司令员·将帅传奇人物纪事》,皮定均司令员一生的传奇经历跃然纸上。出生在贫苦家庭,饱尝地主阶级剥削和压迫痛苦的皮定均,13岁参加农会,曾担任区、县童子团团长,16岁参加中国工农红军,开始了戎马生涯。他有一个显赫的绰号叫“皮猴子”,有一个响亮的称号叫“皮旅”。绰号“皮猴子”是当年日本鬼子吃了败仗之后气急败坏地叫喊“皮猴子,大大的鬼”传下来的;称号“皮旅”是在中原突围胜利后周恩来同志命名的。这两个不同寻常的称号,折射了他征战沙场的英勇人生。

1943年,为了粉碎日伪顽军对豫北的蚕食,八路军太行军区任命皮定均为七分区司令员,领导汲县(现称卫辉)、林县、淇县等广大豫北地区的抗日斗争。皮定均把卫辉西北的柳树岭作为七分区司令部,他们紧紧依靠并宣传发动人民群众,仅用了两个月时间,就在大部分县都建立了抗日武装。他们拔据点、除汉奸,带领抗日军民谱写了一曲抗日杀敌的壮烈战歌。

皮定均历经土地革命、长征、抗日战争、解放战争和抗美援朝,战功卓著,毛主席曾称:“皮有功,少晋中。”1955年,皮定均被授中将军衔。1976年7月7日,皮定均前往前线视察军事演习时,飞行途中不幸因空难殉职,终年62岁。

英雄已然长逝,但他们在抗日战争年代为了抵御外侮,出生入死、救亡图存的革命精神,将长存于绵延跌宕的太行山,代代相传。

柳树岭村党支部书记咸合军告诉记者,现在村里正着手修缮皮定均遗址,建设皮定均纪念馆,一定要传承好革命红色基因,弘扬好伟大革命精神。

红旗渠精神助力乡村振兴开新局

古朴的石头屋,蜿蜒的石头路,千年生长的银杏树……蒙蒙细雨中,静谧的罗圈村萌动着盎然生机。罗圈村位于狮豹头乡东北部,山岭起伏,风景秀丽,2019年实现脱贫。

罗圈村是红旗渠总设计师、原林县县委书记杨贵的故里。在这里,虽然找不到林州人民建造“人工天河”红旗渠的壮阔场景,但对于杨贵传奇的生平事迹,特别是他和敌人斗智斗勇的故事,村党支部书记郭清海讲述得丰富生动。

杨贵3岁时父亲因病去世,他从小与母亲相依为命。罗圈村是革命老区,皮定均的司令部就设在罗圈村西10公里处的柳树岭村。15岁时,杨贵在一位名叫王建民的革命前辈的引导下加入了中国共产党,成了罗圈村第一任党支部书记,并很快在村里秘密发展了7名党员。年纪轻轻的杨贵,开始带领贫苦百姓打土豪、分田地,搞减租减息。当时,杨贵在周边影响很大,许多人都是未见其人,先闻其名。

当时,国民党反动派不断来村里抓捕杨贵。有一天早上,杨贵去挑水,正好碰到几个国民党兵来抓他。他们并不认识杨贵,就问他:“你知道杨贵家在哪儿吗?”杨贵发现势头不妙,机智地说道:“我知道,就在那后面住。”等几个国民党兵走后,杨贵放下水桶,顺着山坡就朝山上跑了。当时,杨贵在这一带非常有影响力,国民党兵觉得杨贵应该是一个四五十岁的中年人,没想他却是一个15岁的小孩。

17岁时,杨贵被派到淇县任第五区抗日救国联合会主席兼第六区区长,他率领地方武装在战斗中英勇杀敌,屡建奇功。

1954年4月,年仅26岁的杨贵任中共林县县委书记,1958年受到毛泽东主席的亲切接见。从此,杨贵带领林县人民艰苦创业,战天斗地,历经10年时间,靠人工一锤一钎在太行山上硬是凿出了一条长1500公里的 “人工天河”。如今,“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神已成为伟大的历史丰碑,屹立在太行山上,激励无数共产党人牢记初心使命,为实现中华民族伟大复兴的中国梦接续奋斗。

近年来,罗圈村发展迅速,旧貌换了新颜。新乡市纪委监委是罗圈村的对口帮扶单位,驻村第一书记樊小刚介绍说,驻村以来,工作队帮助罗圈村完善了道路、路灯、管网等基础设施,解决了饮水、通信等生活难题,发展了花椒、小米等农业产业,正在打造乡村民宿和红色旅游业。

“杨贵是一名优秀的共产党员,他忠诚于党,热爱群众,清正廉洁,心中无我,光辉的红旗渠精神,始终激励着我们扎根群众中间,牢记无私奉献和艰苦创业的革命传统,一茬接着一茬干,不断为乡村发展开创新局面。”樊小刚说。