我国环境信用评价体系建设制度研究与政策建议

2021-07-07钱文敏杨宗慧

安 蔚,钱文敏,杨宗慧,柴 艳

(1.云南省生态环境科学研究院,昆明 650034;2.云南省生态环境厅,昆明 650032)

前 言

环境信用评价体系建设是中央生态文明体制改革的重要一环,也是构建现代环境治理体系的重要组成,以及打好污染防治攻坚战的重点任务。全国自2013年出台《企业环境信用评价办法(试行)》以来,正式拉开了环境信用评价工作的序幕[1],之后又下发了《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》等文件,为指导各地方开展企业环境信用工作提供了政策依据。近期,党的“十九大”报告中明确“健全环保信用评价”,对环保信用工作提出了更高要求。今年,为加快推进国家治理体系和治理能力现代化,中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,文件指出:“完善企业环保信用评价制度,依据评价结果实施分级分类监管”。国内在推进环境信用评价体系建设的过程中,在提高环境监管能效、提高环境风险管控水平、增强绿色投融资市场活力等方面取得了可见成效,但由于生态文明体制改革的不断深入,环境管理精细化、科学化要求的不断提高,进一步健全和完善环境信用评价制度建设和系统建设已刻不容缓。因此,有必要对我国环境信用评价体系建设情况进行一个全面的认识,针对现存问题提出改善建议,进一步推动环境信用评价工作的开展。

1 现状分析

1.1 总体情况

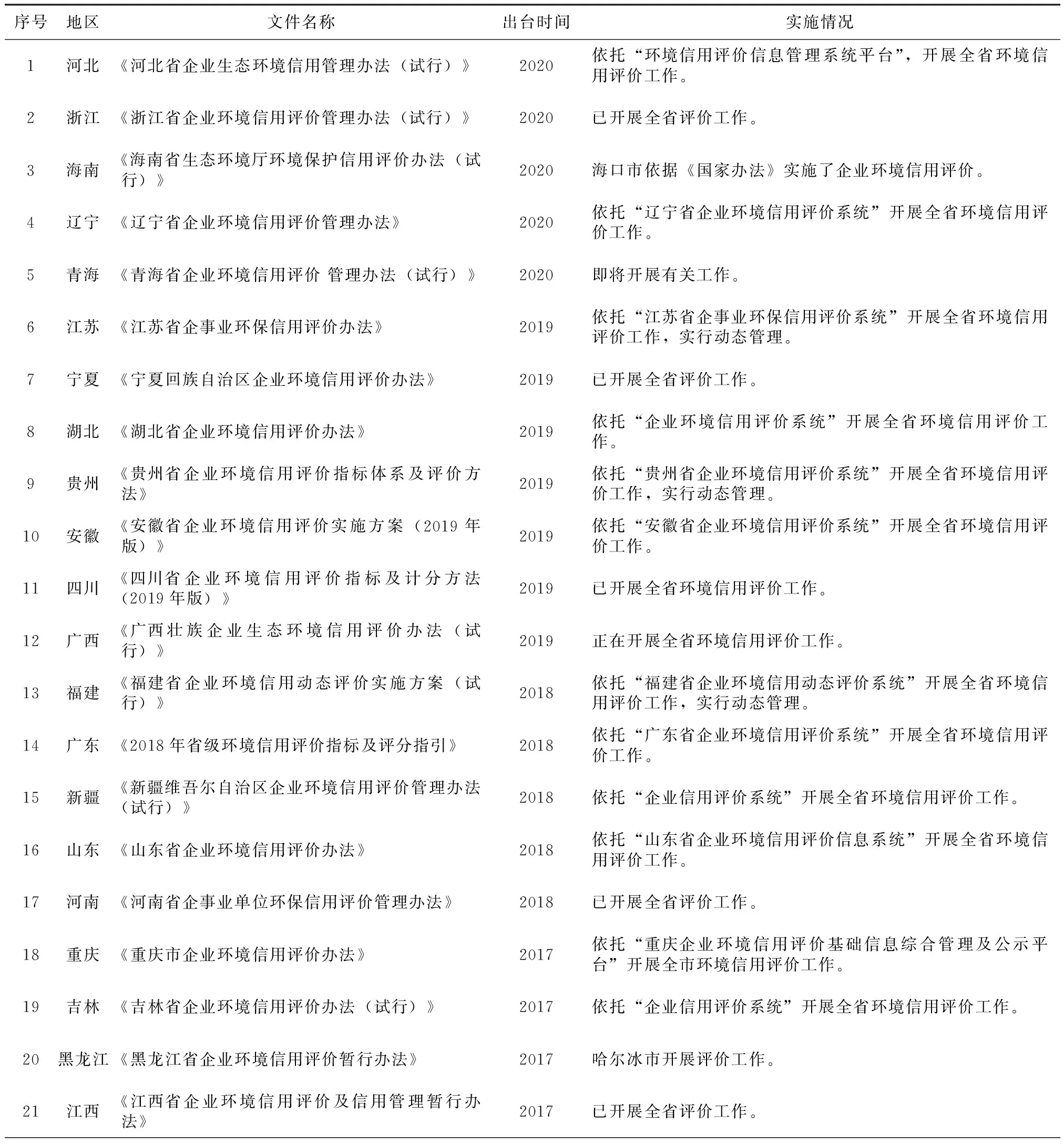

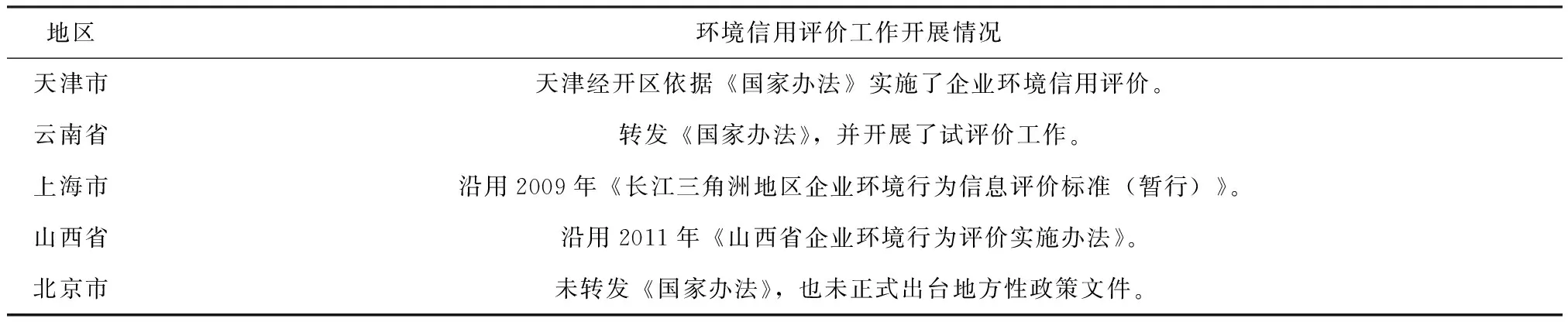

截止2020年7月,全国有26个省级行政区依据《国家办法》出台了地方企业环境(环保)信用评价政策性文件,其中有浙江、江苏、湖北、山东、重庆、福建、广东和湖南等20余个省级行政区开展了省级层面评价工作,江苏、福建、四川、重庆、山东、辽宁、陕西和湖南等省(市)的评价工作依托本地区企业环境信用评价系统开展。河北、浙江、海南、江苏、宁夏、贵州和河南等地对原地方文件进行了重新制(修)定。国内环境信用工作进展情况如表1、表2所示。

表1 根据《国家办法》出台地方政策文件(已最新修订为准)地区实施情况Tab.1 Regional implementation of local policy issued in accordance with the “National Measure”

续表1

表2 未根据《国家办法》出台地方政策文件地区工作开展情况Tab.2 Development in provinces that has not issued local policy in accordance with the“National Measure”

1.2 实施效果

国内一些先进省份通过多年的探索和实践,已形成一套相对完善的环境信用评价体系,通过开展环境信用评价,积极推动企业环境信用评价结果公开,根据评价结果实施联合奖惩措施,切实反映出环境信用评价政策在政府、企业和市场层面形成的有效成果。

1.2.1 提高了生态环境监管能效

通过持续开展环境信用评价,各省有效提高了环保事前、中、后各环节监管能效,通过建立信用承诺制度、开展环保诚信教育,强化经营者生态环境依法诚信意识,加强事前防控。通过与相关部门协同配合,定期将环境信用评价结果推送至有关部门并依法向社会公开,以及根据企业环境信用评价结果在环境执法、融资过程中,分级分类对企业进行监管,实现精准化事中监管。通过联合有关部门对失信企业采取惩戒,对诚信企业进行奖励,以及建立环境信用修复机制,督促企业持续改善环境行为,实现联动化事后监管。

1.2.2 提升了环境风险管控水平

四川、江苏等省份建立了环境信用预警机制,把重点企业从原材料到产品等主要过程的污染防治、环境管理、生态保护、设施运行、污染物浓度和总量排放等情况的全过程纳入预警范畴,着重针对历史年度环境信用表现不佳的企业,及时督促其整改不良环境行为,能有效降低其环境污染和破坏风险。同时,鼓励符合条件的第三方信用服务机构向企业提供“信用管家”“信用预警”信用管理咨询等服务,帮助企业了解自身可能存在的环境风险隐患,提高企业环境风险管控能力,强化企业环境风险防范意识,增强了企业营业保障。

1.2.3 增强了绿色投融资市场活力

江苏、安徽、广东和福建等省份的生态环境部门与金融监管部门建立了环境信用信息共享机制,帮助银行、保险公司准确把控企业的环境风险状况,并将企业环境信息与绿色信贷政策深入融合,进一步提升了绿色信贷可操作性。与此同时,通过对环境信用良好企业采取优先安排环保专项资金、予以绿色信贷支持等激励性措施,对环境失信企业采取暂停各类环保专项资金补、审慎授信等惩戒性措施,实现了以强化对企业的金融行为管控为手段来促进生态环境保护。

2 存在问题

2.1 缺乏健全的法律和制度体系

我国社会信用体系仍处于起步阶段,相关法律及制度建设尚不健全,环境信用体系建设作为社会信用体系的一个分支,也存在缺乏完善法律体系指导的问题。从全国环境信用评价工作开展情况来看,《企业环境信用评价办法(试行)》作为指导全国范围开展工作的指导性文件,存在评价范围划定不全面、评价指标设置不尽科学、评价周期过长等有关问题。而缺乏科学的规范和标准导致各地特色化后的环境信用评价办法推行进展差异较大。同时,环境信用体系内企业环境信用评价制度、红黑名单制度和联合惩戒制度内容仍需进一步细化和相互衔接。

此外,目前环境信用体系建设主要是由国家发布的指导性文件来推动实施,政策效力偏弱,在政府、企业和群众层面未形成共识,一些地方在推动环境信用制度的过程中,由于总体认识不够、意识不强,导致环境信用工作推进缓慢。

2.2 缺乏完善的信息共享机制

环境信用评价制度的实施,在信用信息归集、信用评价、评价结果动态更新以及信息公开共享等过程中,很大程度上依赖于信息化系统的建设。目前,国家层面环境信用信息系统还未正式运行,环境信息化建设体制机制不顺,基础设施和系统建设分散,生态环境部门各业务信息之间还没有完全实现有效整合、互联互通、信息共享,数据基础薄弱,在有效支撑环保信用评价工作上还存在较大阻力。

2.3 缺乏合理的评价主体结构

全国各省(市)在开展环境信用评价过程中,均是以生态环境部门作为评价主体,信用信息归集、信用评价和信息公开共享都是由生态环境主管部门完成,第三方评价机构尚未参与。如此带来三方面的问题,一是环境信用评价过程占用过多政府资源,增加了基层生态环境主管部门的工作压力。二是政府部门在信用信息的获取、加工、处理等方面欠缺专业性,导致环境信用产品质量可信度低,在市场上的竞争格局难以形成,第三方信用机构在社会的监督作用中难以凸显[2]。

3 发展思路

3.1 环境信用发展历程回顾

环境信用评价是环境绩效评价在我国社会信用体系大构架中的一个维度分支,是近年来才逐步形成的一个独具我国特色的环境管理制度。

环境绩效评价概念最早是由美国环境保护署在1969年提出[3]。环境绩效评价从微观角度来说是对企业在节约资源和治理污染等方面取得的环境保护效率和效果进行评价,以帮助企业提高环境综合管理效率的手段。目前,国际上已形成一些较为通用的环境绩效评价标准,包括欧美等发达国家地区运用较为广泛的国际标准化组织(ISO)的ISO14031标准、世界可持续发展企业委员会(WSCSD)的环境绩效评价标准、全球报告倡议组织(GRI)的《可持续发展报告指南》和加拿大特许会计师协会(CICA)的《环境绩效报告》(1994)等,其服务对象主要为企业,目的是为了帮助企业准确把握环境背景情况以及重点环境管理对象,在尽可能降低环境影响的基础上,提高自身经济效益。这类评价标准涉及评价指标宽泛,除了环境类指标还涉及生产、管理、财务类指标,没有可比标准和基线数据,评价结果优劣由企业自行判断[4]。

我国引进环境绩效概念是在上世纪九十年代中期,借鉴了印尼于1995年7月开展的“污染控制、评价和评级计划”(PROPER),在江苏省镇江市开展工业企业环境行为信息公开化试点[5]。2003年,原国家环保总局与世界银行合作,扩大试点范围,在江苏、重庆、安徽等省市开展了企业环境行为评价试点。为进一步推进环境信息公开,原国家环保总局于2005年11月印发了《关于加快推进企业环境行为评价工作的意见》和《企业环境行为评价技术指南》,指南中评价指标分为了A类(一般适用东部地区)和B类(一般适用中西部地区),包涵污染排放指标、环境管理指标和社会影响指标共三大类共17项,并按照企业环境行为的优劣程度,评判结果分为五等,分别用5种颜色标识。企业环境行为评价标准较国外环境绩效评价标准发生了几点主要变化,首先从服务对象来说,环境行为评价是由环保主管部门牵头实施的政府行为,体现了环保监管的的思路和重点,其具有强制性以及环境信息公开披露的特征[5],实施的目的是为了推进政府对环境监管效力。其次,从指标结构来说,环境行为评价更多体现了对企业外部环境行为的评价,其指标体系在设置上仅专注于与环境行为密切相关的内容,不再涉及产品、服务和财务等方面的具体指标。再次,从评价结果的形式上来说,为了达到更好的信息传达目的,环境行为评价结果用绿色、蓝色、黄色、红色和黑色依次标识很好、好、一般、差和很差五个等级,让信息读取者能够一目了然,提高了环境信息公开水平。

2011年,国务院出台《关于加强环境保护重点工作的意见》提出“建立企业环境行为信用评价制度”,强调了企业环境行为评价与企业信用体系建设的内在关联性。2013年原国家环保护会同发改委等4家机构印发了《企业环境信用评价办法》,较《企业环境行为评价技术指南》在评价范围、评价指标、评价方法、评价结果应用等方面均有所优化,标志着我国企业环境信用评价正式开始实行。然而通过近年来的实践,暴露出《企业环境信用评价办法》仍然存在的一些问题,为此生态环境部于2020年5月,开展了《环保信用评价管理条例(草案征求意见稿)》的意见征求工作,征求意见稿在评价指标、评价方法和评价程序等内容上又做出了的进一步创新和突破。

3.2 发展思路探讨

回顾这20多年来的发展历程,环境信用经历了从“舶来品”到“特色化”的转变,在国内又经历了从环境行为评价到环境信用评价的发展,形成了一个在全国范围统一的外部性环境绩效评价指标体系。从全国实践情况来看,一方面,环境信用政策的推行能够切实促进企业外部环境绩效内部化,并且随着环境信息公开的立体化,促进了公众治理水平。另一方面,我国环境信用建设仍然处于起步阶段,制度体系和能力基础尚不健全。

党的“十九大”提出了“加快生态文明体制改革,建设美丽中国,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系”总体部署。为加快推进国家治理体系和治理能力现代化,中国中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,其中提出包括“健全环境治理信用体系”在内的“七大体系”构建任务,并明确了“完善企业环保信用评价制度,依据评价结果实施分级分类监管”的重点任务内容。环境信用作为支撑现代环境治理体系的重要组成之一,要从优化市场机制在环境资源配置中作用的根本出发,把不断深化评价制度的科学性,充分挖掘评价结果的多维性作为发展方向。

4 政策建议

4.1 加快立法进度和政策制定

国家层面应加快环境信用政策制定和立法进度,尽快出台实施满足实操需要的环境信用评价标准,指导各地开展环境信用评价相关工作。建议在环境信用制度的制定过程中,综合考虑不同经济发展水平地区的差异,在评价范围和评价指标等方面有所区别,分批分步实施。一是,要注重评价指标体系的实操性,建议评价指标体系不易过于宽泛、复杂,以环境违法违规行为为主,提升评价结果权威性。二是,通过信息化实现动态计分制,增强环境信用工作的时效性。三是,要注重环境信用评价制度与环境信用承诺、环境红黑名单管理和环境影响评价信用管理等制度的协同推进,促进环境信用评价制度作为构建现代环境治理体系和社会信用体系重要组成的长效化发展。四是优化环境信用评价主体结构,建议通过深化“放管服”,推动第三方社会服务机构参与到环境信用评价主体,优化结构,减轻政府负担,提高评价结果公平性,同时加强第三方评价机构全过程监管,全面提高评价结果质量。五是注重评价对象的权益和营私保护,在企业或个人环境信用评价过程和结果公示等阶段,明确信息公开的内容要合法合规,避免泄露个人隐私、商业秘密和国家信息,为企业发展营造良好的营商环境。

4.2 推进环境信用评价信息化建设

环境信用评价很大程度上依赖于信息化系统的支撑,建议国家层面结合生态环境大数据系统平台的建设,全面梳理各个环境信用数据来源,从顶层打通生态环境各类数据壁垒,确保企业信用信息数据来源的准确性和实时性。全国环境信用评价系统应满足实时自动获取企业信用评价数据,并由系统直接计算生成评价结果的自动化、智能化管理需求。一来,将大大提高评价数据获取效率,确保企业环境信用评价结果的实时性和准确性,提升评价结果的运用价值,同时,也避免了因生态环境主管单位参与企业信息核准带来的人力和时间成本。此外,建议国家层面指导地方环境信用信息系统建设,建立国家系统与地方系统的联动机制,推动与地方发改信用信息系统的数据对接,打通地方获取国家环境行政处罚信息系统等相关业务信息系统数据渠道,确保全国信用信息来源的一致性和权威性。

4.3 提高环境信用评价结果应用水平

把环境信用评价结果应用到实处,促进环境信用成为企业信用交易活动的重要依据,真正实现以评促改。一是要建立健全基于环境信用的联合奖惩机制,加强环境信用评价结果信息公开和共享水平,把信用评价结果及时共享给信用管理部门及相关职能部门,推动评价结果在财政资金、行政许可、信贷支持、采购招标等工作中的广泛应用。在当前严峻的环境形势下,绿色发展和产业转型已成为国家战略的必然选择,作为重要战略举措的绿色金融被赋予了更多使命,加强环境信用信息在银行征信系统的共享,将科学调节对企业投融资的支持,通过对绿色企业优先安排环保专项资金、环保科技项目立项,在助力新型战略产业发展的同时,引导企业绿色化、循环化、低碳化转型[6]。二是应该加大环境信用宣传力度,加强政府、企业和社会共同的环境诚信教育和文化建设,大力推动环境诚信进校园、进社区、进企业等活动,积极培育全民生态价值观,促进形成生态环境共建共享共治的和谐社会氛围,让环境诚信理念深入人心。三是要研究探索信用数据的商品和投资价值,逐渐放开市场化的信用评价机构,鼓励研发创新性信用数据产品及服务,支撑市场多元化需求,不断健全我国环境信用服务体系。