磁共振弥散加权成像在脑肿瘤患者中的临床诊断价值分析

2021-07-05窦国庆

窦国庆

【摘要】目的:探讨磁共振弥散加权成像(DWI)在脑肿瘤的临床诊断中的价值分析作用。方法:针对我院2016年1月至2018年1月收治的68例头部脑肿瘤检查的患者作为研究对象,对患者做病理证实,并分析核磁共振弥散加权成像的诊断效果分析。结果:胶质瘤、脑脓肿及三种脑肿瘤转移肿瘤的患者脑白质正常ADC数值无明显统计学差异(P>0.05),同时比较ADC肿瘤实质数值以及rADC数值之间有差异性(P<0.05)。结论:DWI能够反映脑部肿瘤的细胞构成,有助于临床诊断及诊疗分析,提供有效的依据。

【关键词】磁共振;脑肿瘤;弥散加权成像;临床诊断

脑肿瘤是临床中神经外科最常见的恶性肿瘤,主要分为继发性和原发性两类肿瘤,由于肿瘤在脑部结构的复杂,傳统的影像学检查对肿瘤的判定诊断以及肿瘤分级分析有一定的限制,在临床诊断和治疗中带来误区。因此选择核磁共振弥散加权成像是将脑肿瘤通过核磁共振扫描后获得组织体内的水分弥散运动的特性做到成像的检查手段。此方法能够区分肿瘤实质与肿瘤周围水肿区分的,颅内的囊性占位性改变也是鉴别胶质瘤分级的方法。脑肿瘤级别和脑肿瘤的类别并不相同,所以表现的肿瘤数量和细胞大小、胞浆含量以及密度有很大的不同,因此导致水的弥散速度受到严重的因袭,可见不同级别和不同类别的脑肿瘤的ADC数值有所不同。在核磁共振弥散加权成像(DWI)的检查原理中能够将肿瘤血管的原理以及肿瘤恶性程度有密切的相关性[1],临床中通过测试和对比成像的信号和时间曲线的浓度和轻度,测算脑血管的流量,在脑组织病理分析以及脑内部微血管的细小变化,分析脑肿瘤的灌注性。对于脑能肿瘤的类别进行鉴别,如胶质瘤和转移瘤的区分,胶质瘤和轴外肿瘤的区分,本文研究可见,DWI在脑肿瘤中有明确的诊断价值,现汇报如下。

1资料与方法

1.1一般资料

以我院在2016年1月至2018年1月收治的68例接受检查的头部脑肿瘤患者为本次研究对象。该实验获得医院伦理委员会批准,并符合头部肿瘤诊断。其中男性40例,女性28例,年龄18~73岁,平均年龄(42.2±2.1)岁,肿瘤大小为19.2~68.3mm,平均大小(39.5±3.2)mm,68例患者中病理检查为胶质瘤、转移瘤、神经鞘瘤、脑膜瘤、淋巴瘤分别是15、20、11、12和10例。

1.2入选与排除标准

1.2.1纳入研究对象的标准:(1)此组患者均在病理中明确诊断为脑肿瘤,临床相关资料完整;(2)患者出现视力下降、呕吐以及头痛等原因前来检查;(3)患者未出现其他严重的脏器损害以及其他基础性疾病。

1.2.2排除研究对象的标准:(1)患者颅脑做过手术治疗者;(2)伴有先天性心脏病的患者;(3)不愿参加研究实验者。

1.3研究方法

患者均进行核磁共振进行扫描,选择系统的核磁共振成像系统,协助患者取仰卧位,双侧肢体放于身体的两侧,将扫描的中心线垂直于患者的身体正中面,对患者头部做系统的扫描,记录准确的数据。根据采集技术以及扫描平面做回型波成像,对序列做系统的恢复。并对重复时间设置在120ms、回波时间设置在84ms、反转时间160ms,确定成像的矩阵设置为192×192,层间距设置在1mm,层距设置在4mm。

扫描成像后将所得到的图像传输到分析的工作站中,可以运用3端冠位对所成图像进行解剖分析,使用解剖手段对图像做系统的拼接,通过较大的强度信号对图像做投影设置。根据扫描平面不同创造DWI图像,并对分析的图像呈现出信号做有效的分析,对肿瘤分析水中区域、实质区域以及肿瘤病灶的位置,并对肿瘤做三次测量,数值取平均值,对结果准确判断。

1.4观察指标

两组研究对象经病理分析,并与核磁共振弥散加权成像的检查结果做对比,分析脑肿瘤的类型以及形态。其中包括各类脑肿瘤患者的ADC值,以及各种肿瘤的数值变化。

1.5统计学处理

采用SPSS23.0统计学软件进行数据分析。计数资料采用(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(χ±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.168例研究对象的胶质瘤、脑脓肿及转移瘤的正常脑白质ADC值、肿瘤实质及rADC值情况比较

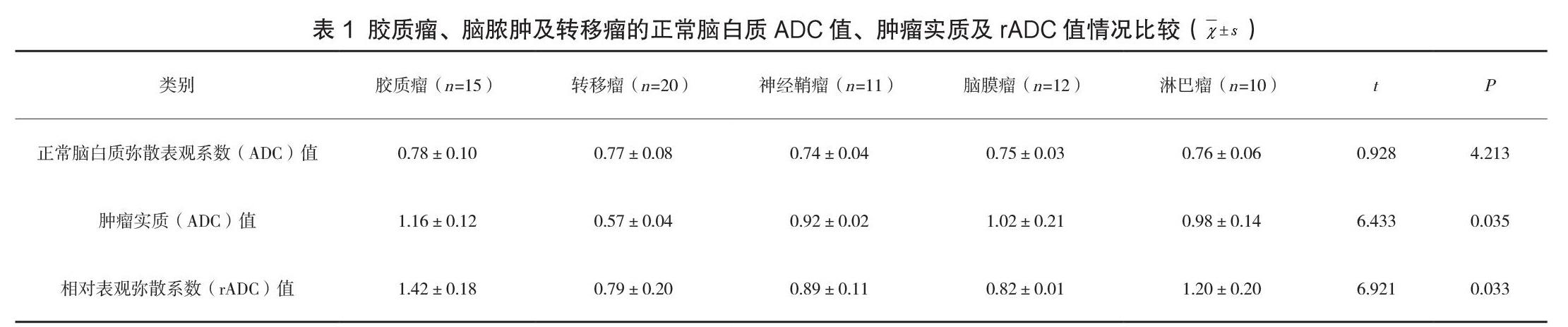

68例研究对象中分析有胶质瘤、转移瘤、神经鞘瘤、脑膜瘤、淋巴瘤的脑白质正常弥散表观的系数的(ADC)数值分析、肿瘤实质数值与相对弥散系数(rADC)数值表现特异性均见下表1。结果可见,胶质瘤、脑脓肿及三种脑肿瘤转移肿瘤的患者脑白质正常ADC数值无差距(P>0.05),但肿瘤实质ADC值及rADC值均存在显著差异(P<0.05)。

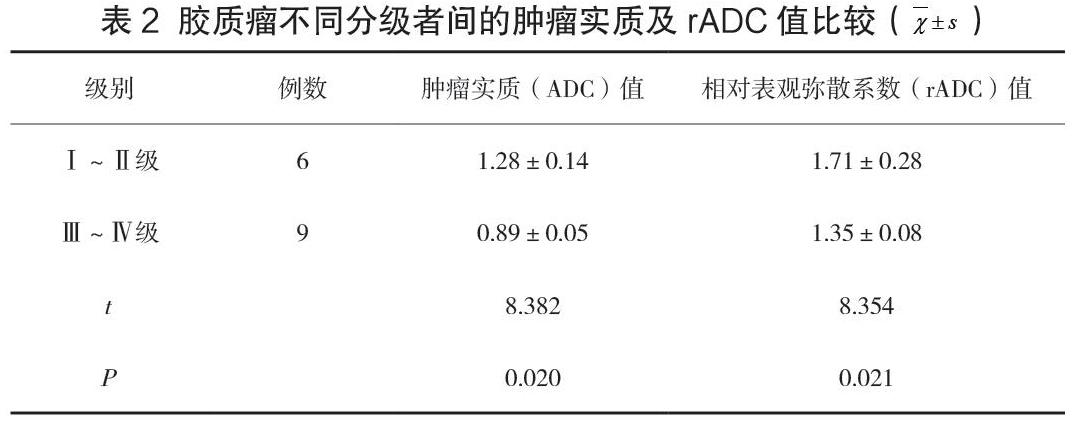

2.2胶质瘤不同分级者间的肿瘤实质及rADC值比较

胶质瘤15患者例中I级1例,II级5例,III级3例,IV级6例。胶质瘤不同分级者间的肿瘤实质及rADC值表2结果可见,胶质瘤患者I、II级与III、IV级者的肿瘤实质ADC及rADC值均存在显著差异(P<0.05),见表2。

3讨论

头部恶性肿瘤是神经系统最常见的肿瘤常称为脑瘤,主要包括两种脑瘤,其中一种是因机体所转移到脑部所发生的继发性肿瘤,另一种是由脑实质所引起的原发性肿瘤。两种肿瘤的发病机制具体因素尚未明确,此类疾病可以好发于任何年龄的患者中,一般在青年人和中年人多见[2]。在目前初步诊断的恶性脑肿瘤最常用的检查方法是CT检查和核磁共振检查方法,这两种临床诊疗技术较为成熟,而且对治疗效果以及预后效果提供有效的依据。脑肿瘤患者的早期发现病灶和临床形态的诊断是无法早期发现的,并不能准确地将瘢痕组织和炎性组织准确地与肿瘤组织做区分,因此在临床诊断中易出现误诊和漏诊的问题。同时在手术治疗和放化疗中会诱发组织的纤维化、组织水肿以及组织坏死等问题,这就在临床治疗和诊断上增加了一定的难度,而且单纯地通过核磁共振和CT检查不易对肿瘤的复发以及恶性程度做有效的判断,对患者的治疗和预后存在一定的影响。

临床中唯一在活体中做水分子检测运动成像的方式是DWI,分子弥散系数可通过ADC的数值做客观有效的分析,对脑部的肿瘤组织以及类型做特征性的展现,与普通的核磁共振序列研究对比,核磁共振所做的弥散加权成像是功能成像序列的一种方式,是临床的诊断技术的发展和创新及时的一种临床产物。临床中使用此检测方法最主要的是判断中枢神经系统的类型疾病,随着临床诊疗技术的不断发展与成熟,已经将此方法检查用于鉴别恶性肿瘤的诊断中。近些年使用此项技术是诊断头部恶性肿瘤的有效手段,他不仅拥有核磁共振、CT检查的共同无创优势以外,还能够根据不同的水分子组织弥散数值的差异性对病变组织做判断[3]。

DWI是有效监测活体组织内水分子扩散监测的无创方法之一,通过施加监测敏感梯度分化前后组织的强度信号变化的具体情况做判断。监测组织的水分因子所扩散的方向及自由度,对体现微观组织结构变化的特点及变化区间,主要的特点是观察组织内扩散系数的方法以及扩散强度做系统的表示。其中扩散的系数不仅仅受到细胞膜以及细胞器的本身结构所影响的,其中还受到细胞的自身结构、外界因素温度、组织细胞的特性以及组织间的血流等影响,在临床检测手段中很难将真正的弥散扩散系数的数值以及大小成分。此项技术适用于无创检测的机体水分组织的扩散内容所取得的成像结果。此方法操作简繁,对患者自身伤害较小、成像检测迅速、并不需要使用药物等优点,已经受到临床患者以及医生的广泛喜爱,实施此项技术较为方便。但在DWI检查中是否可以有效的准确地对脑肿瘤类型做明确的诊断,相关报道显示,髓母细胞瘤、PA及管膜瘤的患者均可以使用DWI进行初步诊断,确诊疾病效果较高,两种肿瘤期间所检测的ADC值出现显著的差异,在检测中发现PA所呈现的信号强度较大,其次信号强度较高的有室管膜瘤,其中髓母细胞瘤在检查中可以测出强度较低的信号;临床中研究证明髓母细胞瘤的诊断意义标准定为ADC数值低于0.8×10-3mm2/s,将临床PA诊断意义的标准定为ADC数值高于1.6×10-3mm2/s,其特异性表现可以在100.0%,检测结果临床较为满意,因此证明使用DWI检测是髓母细胞瘤、以及管膜瘤的临床意义诊断具有重要手段。但是在脑肿瘤的不同患者中的诊断标准并无其他研究[4]。

本研究结果显示,各种肿瘤中的胶质瘤、脑脓肿及三种脑肿瘤转移肿瘤的患者脑白质正常ADC数值无差距(P>0.05),同时比较ADC肿瘤实质数值以及rADC数值之间有差异性(P<0.05),因此在此可以证明使用DWI临床检查的技术能够将脑肿瘤患者准确地判断,其主要的因素是DWI技术可以在图像扫描中更好的更规范化,临床扫描的超前处理以及ADC检测数值的确定可以将脑肿瘤的各种类型做初步的分析,同时也作为脑肿瘤患者的临床分级可靠的分级依据,DWI能够反映脑部肿瘤的细胞构成,有助于临床诊断及诊疗分析,提供有效的依据。

参考文献

[1]任龙飞,张辉,王效春.磁共振动态对比增强联合扩散加权成像鉴别脑高级别胶质瘤复发和治疗后反应的初步研究[J].磁共振成像,2019,9(13):28-29.

[2] Amelot A,Bouazza S,Polivka M,et al.Sporadically second localization of eerebellar hemangioblastoma in sella tureiea mimicking a meningioma with no associated yon Hippel-Lindau disease[J].Br J Neurosurg,2018,29(4):902-903.

[3]關松林.磁共振弥散加权成像联合波谱分析在脑肿瘤诊断中的临床价值[J].当代医生,2020,24(14):67-68.

[4]王艾博,边杰.DCE-MRI原理及临床应用情况[J].中国临床医学影像杂志,2016,27(6).435-438.