赤点石斑鱼(Epinephelus akaara ♀)与云纹石斑鱼(E.moara ♂)杂交子一代染色体核型分析

2021-06-29葛晓玉吴水清陈仕玺蔡雅博郑乐云

葛晓玉,吴水清,陈仕玺*,孙 超,蔡雅博,郑乐云

(1.厦门大学海洋与地球学院,福建 厦门 361102; 2.福建省水产研究所,福建 厦门 361013)

近年来,随着石斑鱼养殖技术的成熟与产业的发展[1],杂交育种在石斑鱼新品种的育种中具有重要作用[2]。国内外学者开展了不同石斑鱼品种间杂交,并成功培育了“虎龙杂交斑”[3]和“云龙石斑鱼”[4]新品种。赤点石斑鱼(Epinephelusakaara)和云纹石斑鱼(E.moara)均属于鲈形目(Perciformes),鱼旨科(Serranidae),石斑鱼亚科(Epinephelinae),石斑鱼属(Epinephelus),是重要的海洋经济鱼类[5-10]。福建省水产研究所在2013年开展了赤点石斑鱼(♀)和云纹石斑鱼(♂)杂交的研究,并成功获得了杂交子一代,俗称红云石斑鱼(红云斑);该杂交育种技术初步证明了赤点石斑鱼(♀)与云纹石斑鱼(♂)杂交的可行性,且可用于规模化生产,为石斑鱼种间杂交经济型利用提供证据[8]。

鱼类染色体核型的研究在鱼类杂交育种、亲缘关系分析和遗传变异等方面均具有重要意义。目前,鞍带石斑鱼(E.lanceolatus)[11-12]、斜带石斑鱼(E.coioides)[13-14]、赤点石斑鱼[14]、蜂巢石斑鱼(E.merra)[15]、鲑点石斑鱼(E.fario)[15]、点带石斑鱼(E.malabaricus)[15]、黑边石斑鱼(E.fasciatus)[15]、云纹石斑鱼[16-17]、褐点石斑鱼(E.fuscoguttatus)[18]、巨石斑鱼(E.tauvina)[19]、七带石斑鱼(E.septemfasciatus)[20]、六带石斑鱼(E.sexfasciatus)[21]、布氏石斑鱼(E.bleekeri)[22]和蓝身大斑石斑鱼(E.tukula)[23]等均已进行了核型报道。随着石斑鱼产业和杂交育种的发展,杂交斑在市场中占有巨大的优势,珍珠龙胆石斑鱼(E.fuscoguttatus♀×E.lanceolatus♂)[24]、云龙石斑鱼(E.moara♀×E.lanceolatus♂)[25]和金虎石斑鱼(E.fuscoguttatus♀×E.tukula♂)[26]染色体核型也均已陆续被报道。红云石斑鱼为新杂交种,还尚未见到有关其染色体核型分析的相关研究。

本研究通过活体注射牛血清白蛋白(BSA)、植物血球凝集素(PHA)和秋水仙素溶液,采用头肾细胞直接制片法,对红云石斑鱼进行染色体核型分析,掌握种间杂交细胞遗传学特征,以此为石斑鱼杂交新品种选育和种质鉴定提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料

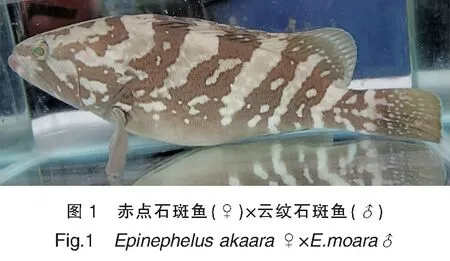

实验用鱼为福建省水产研究所培育,2017年5月利用雌性赤点石斑鱼与雄性云纹石斑鱼通过人工授精,获得杂交子一代受精卵,经过人工育苗,共培育杂交石斑鱼约5 000尾。2018年随机选取6尾生长正常的杂交石斑鱼(体长17~22 cm,体重180~300 g)进行实验,杂交子一代的形态见图1。

1.2 染色体的制备

参考刘苏等[23]的方法稍作改动。先对杂交幼鱼进行抽血刺激,按照1 mL/100 g对其尾静脉抽血;按照2 mg/100 g的剂量胸腔注射牛血清白蛋白(BSA)。12 h之后腹腔注射植物血球凝集素(PHA),1 mg/100 g。2.5 h之后胸腔注射0.1%秋水仙素(0.1 mL/100 g),效应时间为3 h。剪鳃放血15 min,取头肾组织制备细胞悬液,3 500 r/min离心3 min收集沉淀,加入0.075 mol/L KCl低渗溶液冲散沉淀,并低渗40 min,之后加入与低渗溶液等量新配制的冰卡诺氏固定液(4℃,甲醇∶冰醋酸=3∶1)进行预固定10 min,3 500 r/min离心3 min收集沉淀,加入适量的冰卡诺氏固定液进行固定,轻轻打散沉淀,1 000 r/min离心10 min收集沉淀,重复固定步骤2次,最后一次固定时间为12 h,-20℃保存。采用冷滴片法进行制片,将细胞悬液于1 m左右高度滴在冰冻的载玻片上,自然晾干,用10% Giemsa染色液染色30 min,用蒸馏水轻轻冲洗载玻片去掉染料颗粒,用中性树脂封片之后,在显微镜下观察。

1.3 观察与统计

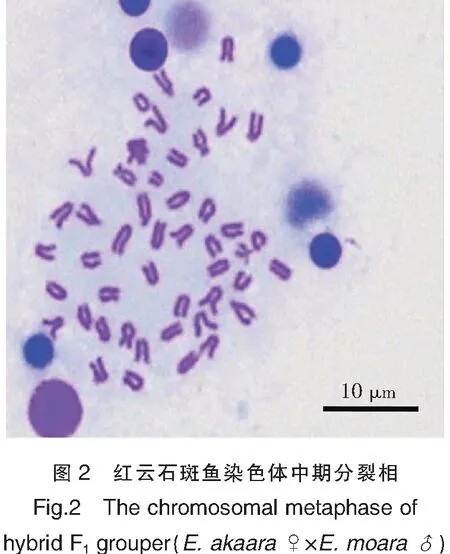

染色体制备好后,在显微镜下挑选75个染色体形态清晰、分散良好、着丝点位置明确的中期分裂相细胞,进行观察、拍摄,统计各分裂相染色体数目。

1.4 核型分析

选取3个染色体数目完整、分散良好、形态清晰的分裂相,利用Photoshop软件进行图片处理,对沿边缘剪下的染色体进行编号;依据其形态特征和大小,进行初步配对;随后分别测量染色体长度,利用Excel软件对各染色体参数进行统计整理,计算相对长度、臂比,将配对好的染色体分类、排列其组型。按Levan A等[27]提出的标准(表1)构建染色体核型。

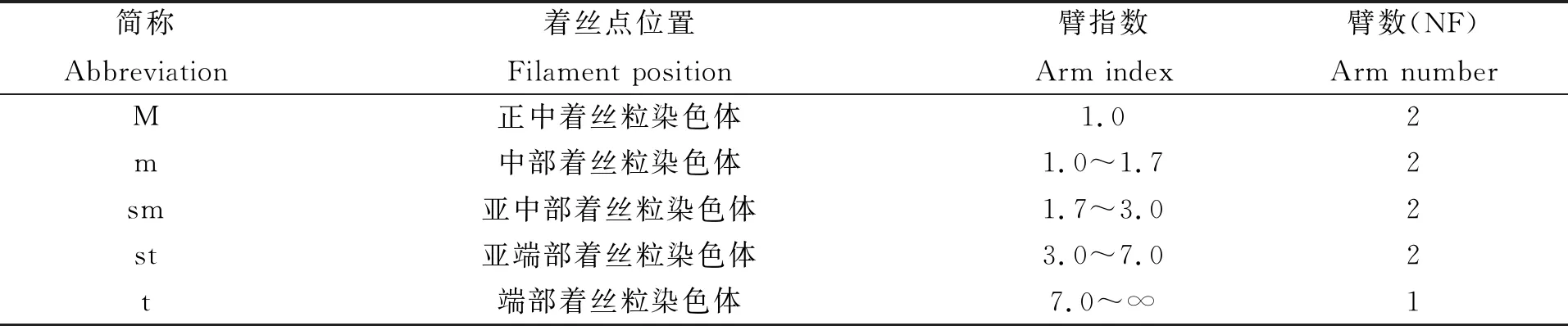

表1 Levan A染色体划分标准[27]

2 结果与分析

2.1 染色体数目

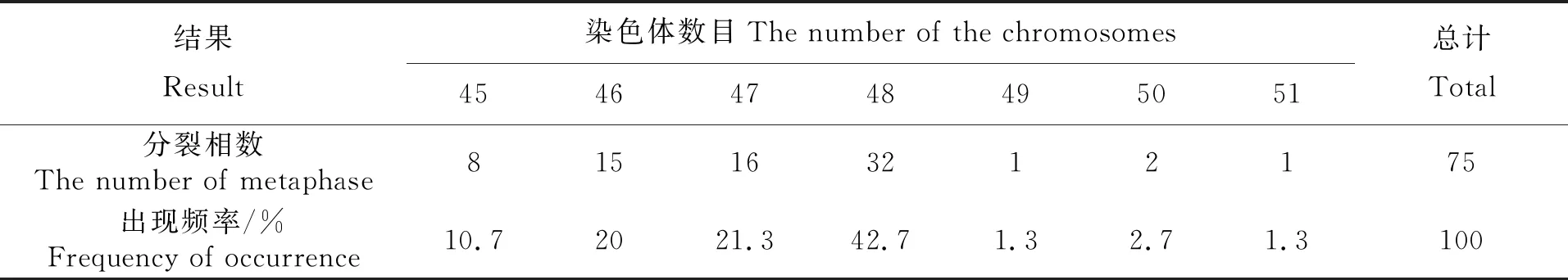

对75个红云石斑鱼细胞的染色体中期分裂相(图2)进行观察并计数统计。结果显示,红云石斑鱼染色体数目从45~51不等,但是染色体数目48出现的频率最高,其频率为42.7%(表2),占绝对优势,由此确定红云石斑鱼染色体数目为48,即2n=48。

表2 红云石斑鱼染色体数目

2.2 染色体组型

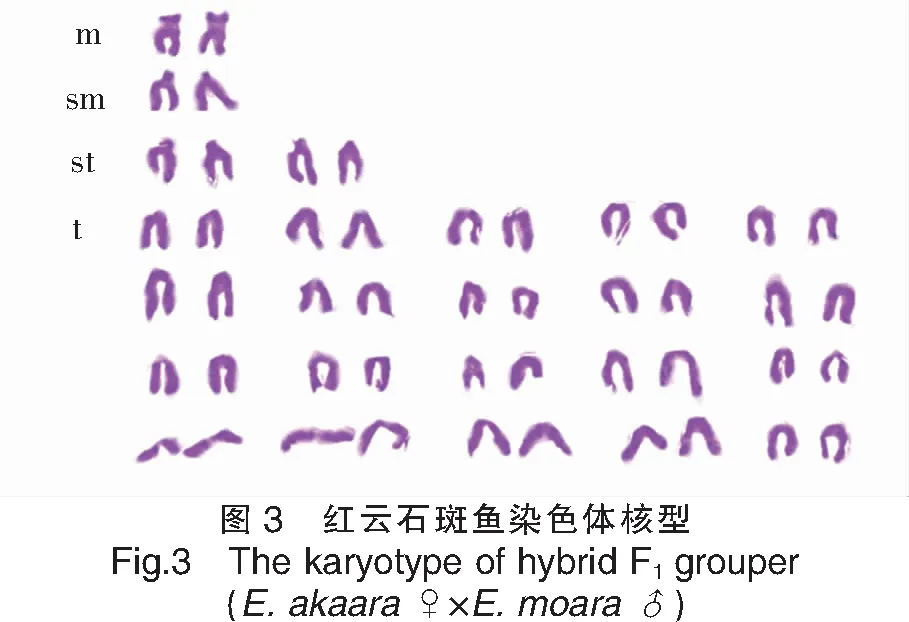

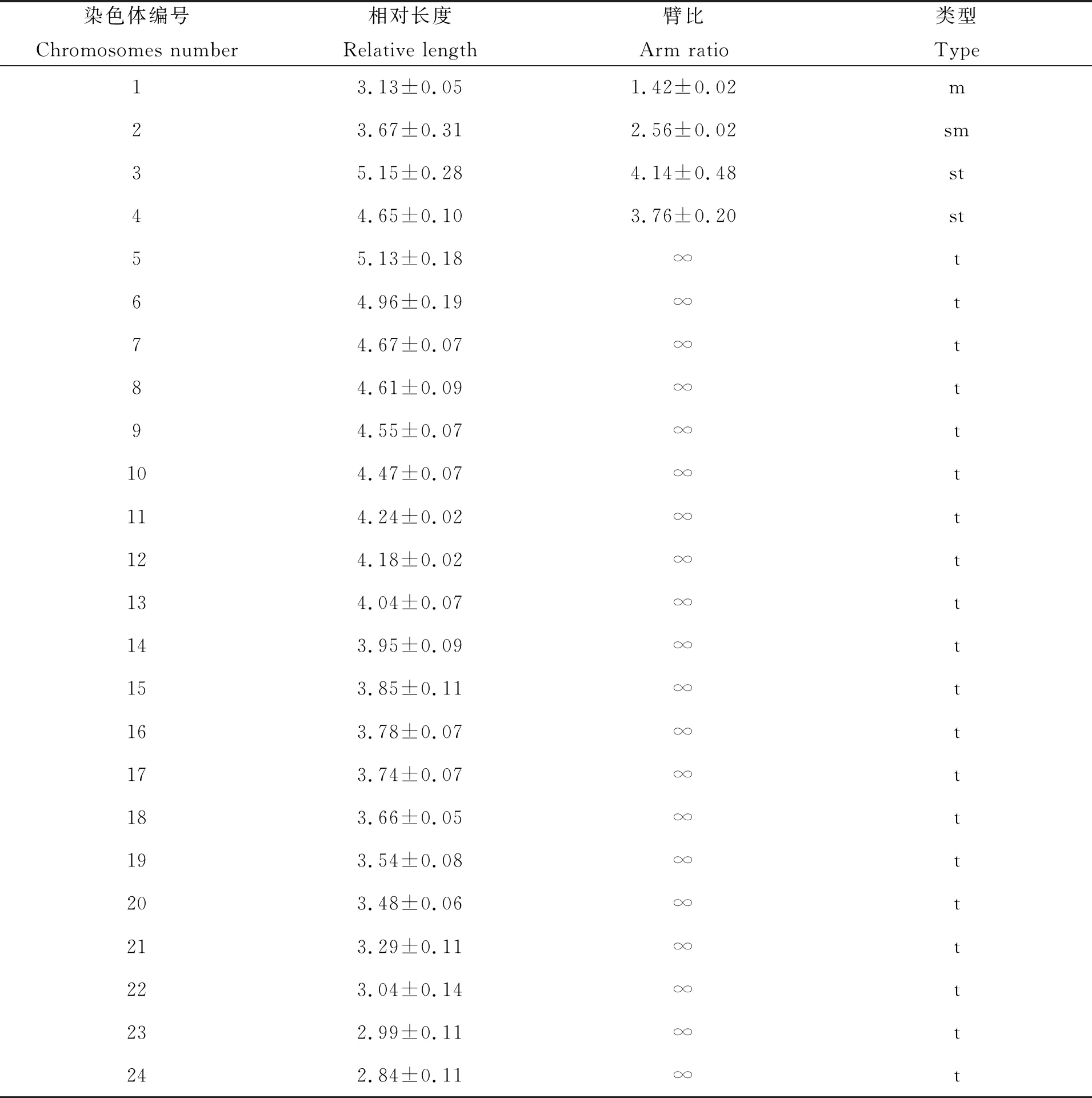

分别统计了3个中期分裂相(图2)染色体相对长度和臂比(表3),绘制了红云石斑鱼的染色体组型(图3)。根据Levan A的标准,可将红云石斑鱼的48条染色体分为4组,其中中部着丝点染色体(m)和亚中部着丝点染色体(sm)各1对,有2对为亚端部着丝点染色体(st)和20对为端部着丝点染色体(t)。在红云石斑鱼48条染色体中,相对长度最大的为(5.15±0.28),最小的为(2.84±0.11)。根据分析可知,红云石斑鱼的染色体核型公式为:2n=48=2m+2sm+4st+40t,NF=56。

表3 红云石斑鱼各染色体相对长度和臂比

3 讨论

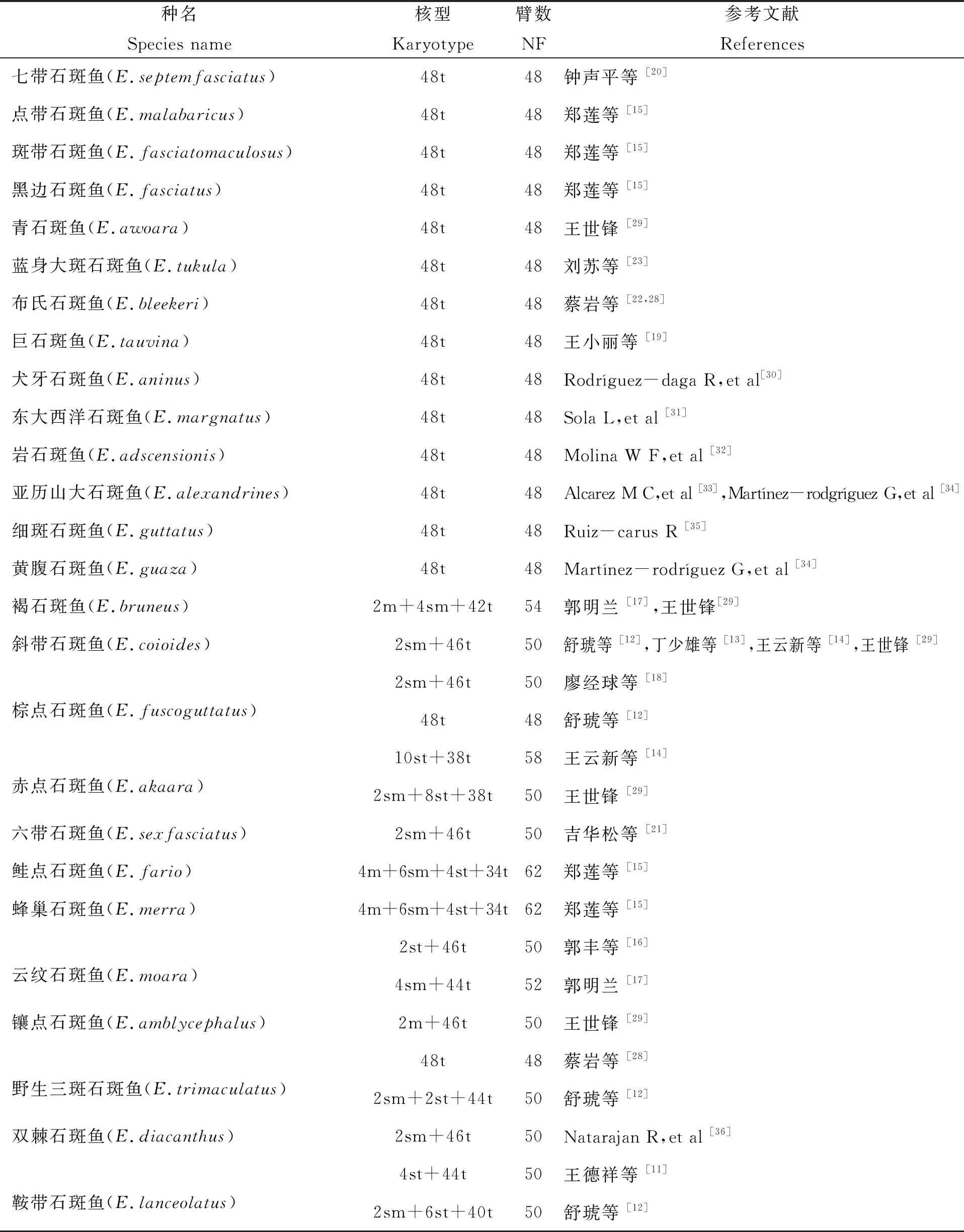

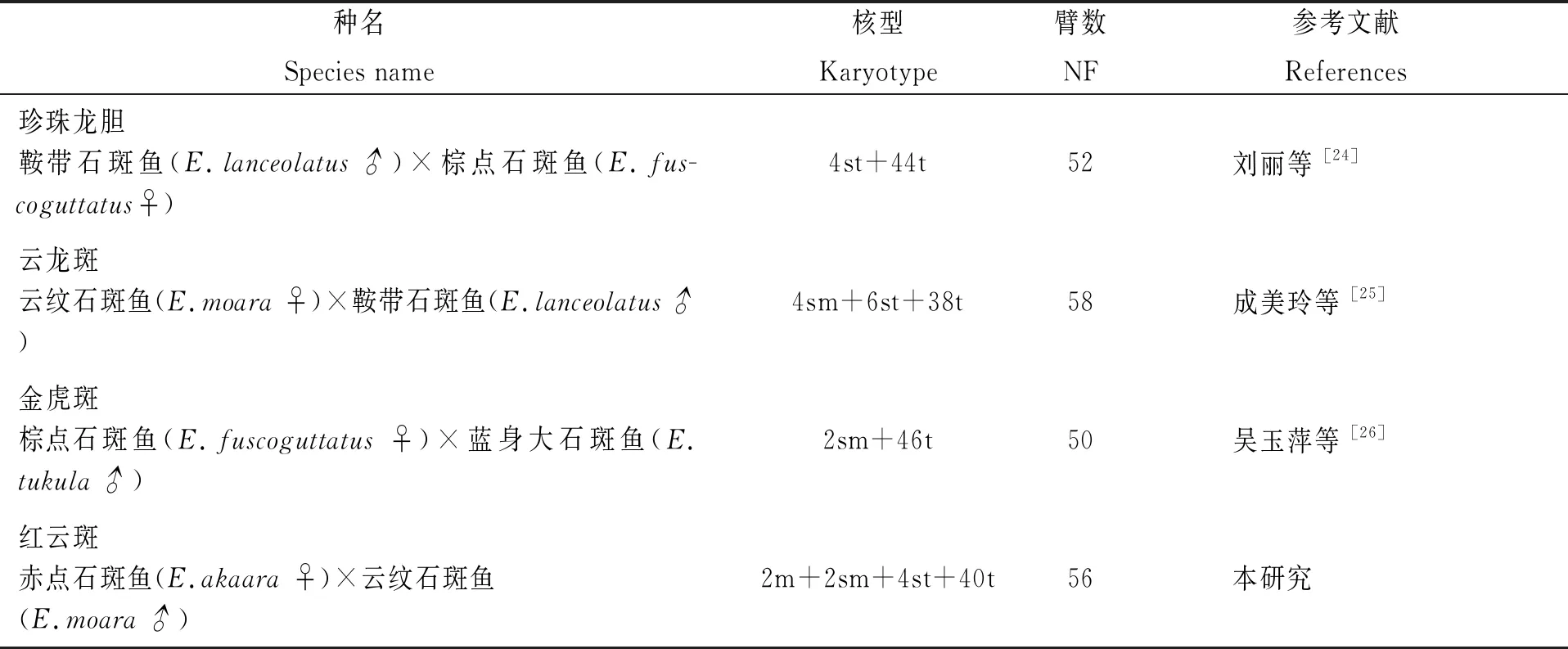

3.1 石斑鱼染色体核型研究概况

至今为止,国内外已有29种石斑鱼的染色体核型被报道(表4),这些石斑鱼物种的染色体数目均为2n=48,本文所研究的红云石斑鱼的染色体数目与此一致。可见,2n=48可能是石斑鱼属最基本的染色体核型特征,在石斑鱼进化过程中,染色体数目具有高度保守性,是种间杂交的遗传基础[25-26,28]。但这29种已报道的石斑鱼的染色体核型具有明显不同,其中约有14种石斑鱼的染色体核型为2n=48t,且这些种类均属于石斑鱼原始类群[25];另外12种石斑鱼和3种杂交石斑鱼出现了染色体特化现象,本研究中红云石斑鱼的染色体核型也出现了染色体的特化现象。同一种石斑鱼物种,会存在不同学者所得染色体核型组成不同,这可能是由于地理位置不同导致的,也可能是制备染色体的方法差异导致的。例如,蔡岩等[28]报道的海南野生三斑石斑鱼(E.trimaculatus)的染色体核型为2n=48,48t,NF=48,而舒琥等[12]报道的广东野生三斑石斑鱼的染色体核型则为2n=48,2sm+2st+44t,NF=50。这可能是由于地理位置不同导致的。

表4 30种石斑鱼的核型比较

续表4

3.2 杂交后代红云石斑鱼与亲本核型的比较

红云石斑鱼的亲本分别为赤点石斑鱼和云纹石斑鱼,两者的核型均已有报道。在对赤点石斑鱼的染色体核型研究中,王云新等[14]表明其核型为2n=48=10st+38t,NF=58;而王世峰[29]的研究则表明其核型为2n=48=2sm+8st+38t,NF=50。郭丰等[16]对云纹石斑鱼的染色体核型研究中,表明其核型为2n=48=2st+46t,NF=50;而郭明兰[17]的研究则显示云纹石斑鱼染色体核型为2n=48=4sm+44t,NF=52。出现同一种鱼类染色体核型不一致的结果,这可能是由于种群差异体现出的染色体多态性[17],也可能是因为不同研究者的实验操作误差所造成的差异。

本研究中,杂交子一代红云石斑鱼的染色体核型公式为2n=48=2m+2sm+4st+40t,NF=56,其染色体数目与2个亲本相同,但染色体核型与2个亲本具有明显差异,在杂交子一代中出现了1对中部着丝点染色体(m),在已报道的亲本的染色体中均未出现。杂交子一代中的亚中部着丝点染色体(sm),亚端部着丝点染色体(st)和端部着丝点染色体(t)在王世峰[29]对赤点石斑鱼的染色体核型中均有存在,且中部着丝点染色体(sm)的数目与其一致。理论上,杂交子一代红云石斑鱼应遗传父母本各1套染色体,但就所分析出的核型公式而言,杂交子一代染色体却不能全部在亲本中找到原型,其间可能发生了复杂的染色体变异。因此,关于杂交子一代红云斑与其2个亲本之间的亲缘关系还需要使用染色体显带和荧光原位杂交技术等其他生物学手段进行更为精确的分析和鉴定。