短梗长尾啮小蜂的生物学特性

2021-06-28陈永明李天昊温玄烨

王 晶,陈永明,李天昊,温玄烨,徐 伟,

宋丽文3,臧连生1*

(1.吉林农业大学生物防治研究所/吉林省资源昆虫产业化工程研究中心,长春 130118;2. 国家林业和草原局森林和草原病虫害防治总站,林业有害生物监测预警国家林业和草原局重点实验室,沈阳 110034;3. 吉林省林业科学研究院,长春 130033)

我国是世界上林业害虫发生较重的国家之一(刘冬等, 2014)。近年来,由于全球气候变暖、极端天气频发以及天然林减少而人工林增多等因素,为林业害虫的发生和危害提供了有利的条件(刘东等, 2014; 段东红等, 2015; 杨忠岐, 2018 a, b)。据国家林业局森防总站进行的第三次全国林业有害生物普查的数据显示,目前我国林业害虫有5 055种,占有害生物总数的81.52%;发生面积为1 142.82万hm2,占林业有害生物发生总面积的60.23%(宋玉双等, 2019)。林业害虫不仅种类多、数量大,而且分布十分广泛、危害类型极为复杂,发生时可造成巨大的经济损失和生态损害(萧刚柔, 1992),尤其是一些重大林业害虫的爆发常常会造成大范围的区域性灾害。

目前,对林业害虫的防治仍主要以化学防治为主,但由于长期大量的使用化学农药,会使害虫产生抗药性,导致害虫的再猖獗。此外,在使用化学农药防治害虫的同时,也会杀害大量的天敌昆虫、其他有益生物和非主要害虫,严重地破坏了森林生态系统的平衡和生物多样性(戴建昌和林乃铨, 2000)。因此,利用生物防治技术来控制林业害虫的发生和为害就显得极为重要,而寄生蜂由于其能够主动搜索寻找寄主,并将卵产在寄主体内或体表,利用寄主的营养完成子代的发育,而受到了人们的广泛关注(Chan and Godfray, 1993; 刘树生等, 2003)。目前,在林业害虫防治中,研究较多且应用较成功的寄生蜂种类有:赤眼蜂Trichogrammaspp.(Sandy, 1996; Yanetal., 2020; Saad and Nabil, 2019; 韩诗畴等, 2020)、管氏肿腿蜂Sclerodermusguani(Xuetal., 2015; Luo and Chen, 2016; 杨文波等, 2017)、平腹小蜂Anastatusspp.(吴猛耐等, 2001; 冼继东等, 2008)、白蛾周氏啮小蜂Chouioiacunea(郑雅楠等, 2012; Lietal., 2019)、花角蚜小蜂Coccobiusazumal(戴建昌和林乃铨, 2000; 汤陈生, 2009; 杨忠岐等, 2018 b)、椰甲截脉姬小蜂Asecodeshispinarum(唐超等, 2006, 2008)和椰扁甲啮小蜂Tetrastichusbrontispae(刘奎等, 2008)等。相较于林业害虫的种类,用于防治林业害虫的寄生蜂种类少之又少,新天敌昆虫种类的开发,无疑对生物防治林业害虫具有重要意义。

短梗长尾啮小蜂Aprostocetusbrevipedicellus隶属于小蜂总科Chalcidoidea姬小蜂科Eulophidae长尾啮小蜂属Aprostocetus,于2005年首次被发现(姚艳霞, 2005)。短梗长尾啮蜂为卵寄生蜂,目前已知其可寄生银杏大蚕蛾Caligulajaponica、松毛虫Dendrolimusspp.以及油茶枯叶蛾Lebedanobilis的卵(姚艳霞, 2005; 杨忠岐等, 2015; Chenetal., 2019)。短梗长尾啮小蜂雌蜂体黑绿色且具金属光泽,头绿色,触角除柄节外其余各节均为褐色;足除基节外其余各节均为黄色,端跗节黑褐色;腹部为卵圆形,后端较尖,腹柄钟形。雄蜂与雌蜂较为相似,但雄蜂体长较雌蜂小,触角柄节较雌蜂的黄色微带褐色(姚艳霞, 2005)。从发现至今,除以上关于短梗长尾啮小蜂分类形态学研究外尚无其它关于该蜂的研究报道,为了探讨利用该寄生蜂防控林业害虫危害的可能性,同时更好的开发和利用天敌资源,本研究以柞蚕卵为中间繁育寄主对其生物学特性进行了观察研究。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试寄生蜂:短梗长尾啮小蜂于2018年甘肃陇南地区核桃树上采集的银杏大蚕蛾卵块中获得。供试时短梗长尾啮小蜂已经利用柞蚕剖腹卵为替代寄主在人工气候箱内连续繁育5代。实验种群维持的气候条件为温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14 L ∶10 D。

供试寄主:柞蚕茧于每年12月购自吉林省蚕业科学研究院,在冷库冷藏保存,待需要柞蚕卵时,取出暖茧发蛾,剖腹获得寄主卵,将寄主卵水洗阴干备用。

1.2 试验方法

1.2.1短梗长尾啮小蜂幼期虫态特征与发育历期

取300头(羽化4 d,20%蜂蜜补充营养)完成交配的短梗长尾啮小蜂雌蜂,每10头寄生蜂接入一个放有150粒新鲜柞蚕卵的指形管(2.5 cm×12 cm)中,管的内壁涂有20%蜂蜜水,以纱布封口,待寄生蜂寄生12 h后去蜂,并移至温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14 L ∶10 D的人工气候箱中继续发育。

短梗长尾啮小蜂的卵期、幼虫期和蛹期的虫态特征及发育历期观察从初产卵开始直至成蜂羽化为止,即从寄生后0 h开始调查,每隔24 h取被寄生的柞蚕卵进行解剖,观察寄生蜂在柞蚕卵内的不同发育阶段,并在超景深显微镜(KEYYNCEVHX-2000C)下进行拍照。由于试验过程中存在个体间的差异,所以每日解剖调查的卵粒数不少于30粒。试验中随机挑取200粒寄生的柞蚕卵用于调查该寄生蜂的发育历期(指寄生蜂从卵至成蜂咬破卵壳羽化出蜂所需时间)。寄生蜂羽化出蜂后,在不提供营养物质的条件下,调查雌、雄蜂寿命。

1.2.2雌性比及寄主的出蜂量调查

随机选取100粒即将羽化的寄主卵,分装至指形管(1 cm×5 cm)内,每管1粒卵,并移至人工气候箱内继续发育。待寄生蜂全部羽化后调查每粒寄主卵的总出蜂数和雌雄蜂数。试验环境条件:温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14 L ∶10 D。

1.2.3羽化规律与羽化率调查

取60头(羽化4 d,20%蜂蜜补充营养)已完成交配的短梗长尾啮小蜂雌蜂,每20头接入放有100粒新鲜柞蚕卵的指形管(2.5 cm×12 cm)中,试管内壁涂有20%蜂蜜水,寄生12 h后去蜂,6 d后调查并记录寄生卵粒数(被寄生的柞蚕卵为灰色)。将被寄生的柞蚕卵移至气候条件为温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14 L ∶10 D的人工气候箱中继续发育。待寄生蜂即将羽化时,每隔2 h观察一次寄生蜂羽化情况,同时记录各时间段的羽化数量。在确定各个时间段的羽化数量的同时,统计每天羽化的寄生蜂总数。待寄生蜂全部羽化后调查未羽化卵粒数,计算羽化率。

1.2.4交配行为观察

将一对初羽化(<15 min)未交配的短梗长尾啮小蜂的雌雄蜂同时引入指形管(1 cm×5 cm)中,用脱脂棉封口,在体视显微镜下录像观察(30 min)记录寄生蜂的交尾行为及持续时间,共观察30对寄生蜂的交配行为。另设1头未交配寄生蜂与3头异性未交配寄生蜂的混合交配情形,观察寄生蜂是否可以进行多次交配,重复30次。

1.2.5孤雌生殖调查

取30头未交配的短梗长尾啮小蜂雌蜂(羽化4 d,20%蜂蜜补充营养),分别引入30支指形管(1 cm×7.5 cm)中,每头寄生蜂提供20粒新鲜的柞蚕卵和20%蜂蜜水,寄生24 h后去蜂,寄生后的柞蚕卵移至温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14 L ∶10 D的人工气候箱中继续发育。待寄生蜂羽化后调查子代蜂的性别。

2 结果与分析

2.1 短梗长尾啮小蜂幼期虫态特征与发育历期

2.1.1虫态特征

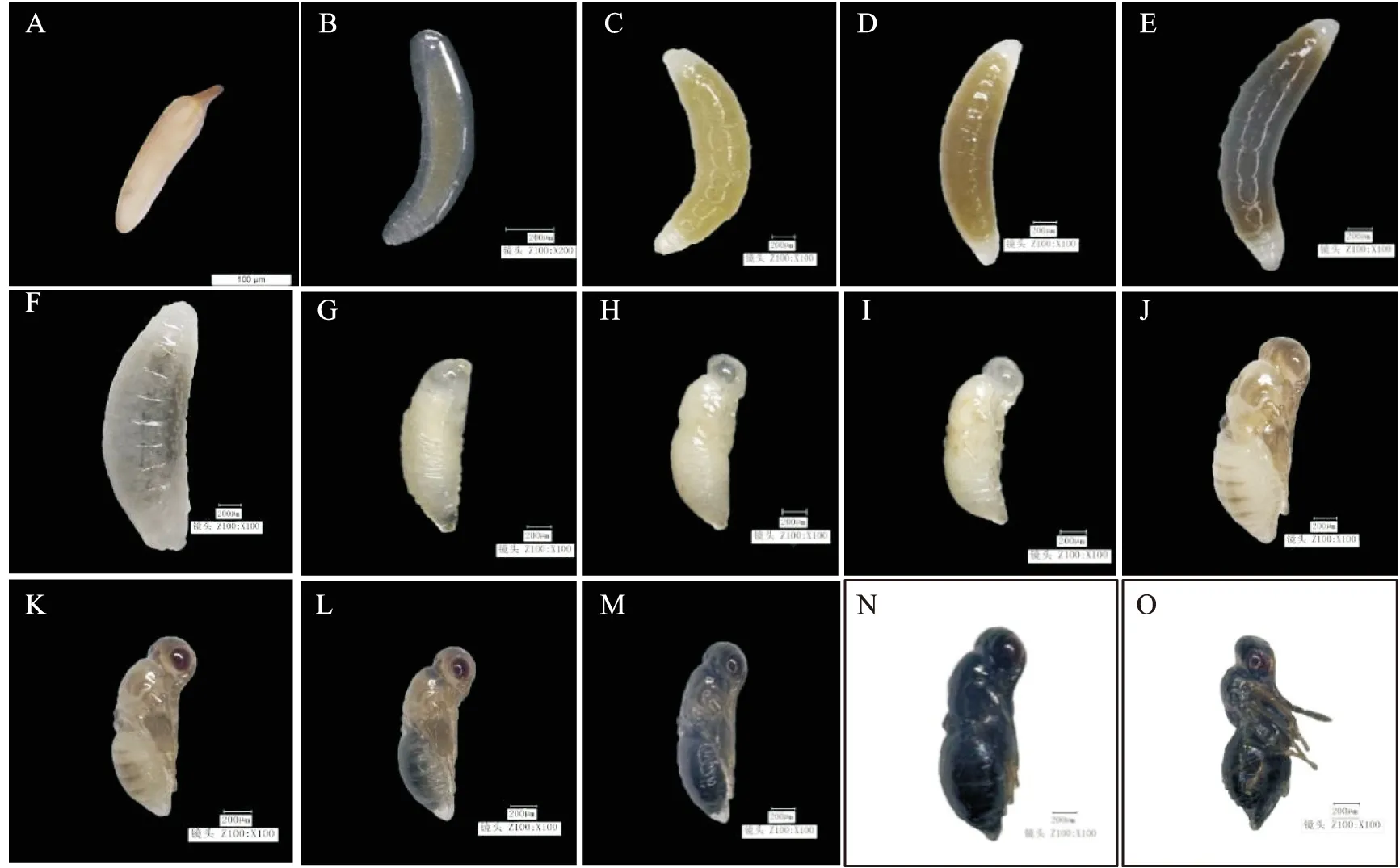

卵:茄形,具卵柄,表面光滑。卵长为362.70±5.81 μm,卵柄长为51.50±3.06 μm,初产时为乳白色,随着卵的发育颜色逐渐加深(图1-A)。

幼虫:体纺锤形,体节明显。初孵幼虫体表光滑,半透明,活动能力较强;随着虫龄的增长,虫体颜色逐渐变为淡黄绿色、浅棕色、深褐色,活动能力也逐渐减弱;老熟幼虫时,虫体明显增粗,体表变为乳白色,内部呈褐色,行动迟缓(图1-B, F)。

蛹:裸蛹。预蛹和蛹初期的体色均为乳白色,前端钝圆,后部较尖;蛹中期,各部分组织和器官分化较为明显,蛹的头部、复眼、胸部和翅芽为浅棕色,后复眼变为红色,腹部和胸部也逐渐变为黑色;蛹后期,整个蛹体均呈黑色,复眼变为深红色,腹部的基部开始缢缩,蛹体可轻微活动(图1-G, O)。

图1 短梗长尾啮小蜂卵、幼虫和蛹的形态特征Fig.1 Morphological characteristics of egg, larva and pupa of Aprostocetus brevipedicellus注:A,卵;B-E,幼虫;F,老熟幼虫;G,预蛹;H-O,蛹。Note: A, Egg; B-E, Larva; F, Late larva; G, Prepupa; H-O, Pupa.

2.1.2发育历期

短梗长尾啮小蜂从卵至成虫羽化,个体发育均在寄主体内完成。以柞蚕卵为寄主时,在温度25±1℃、相对湿度70%±5%、光周期14 L ∶10 D的条件下,该寄生蜂的发育历期为23.58±0.15 d,其中卵期2.73±0.08 d,幼虫期8.96±0.12 d,预蛹-蛹期11.50±0.14 d。成蜂羽化后至咬破卵壳出蜂约持续8~12 h,从卵壳钻出后,在没有营养物质补充的条件下,雌蜂可存活2.92±0.08 d,雄蜂可存活1.96±0.05 d。

2.2 后代雌性比及寄主的出蜂量

短梗长尾啮小蜂的性比明显偏雌性,雌性比最高时可达到100%,最低时为66.67%,平均为87.49%±0.01%;单粒寄主卵的寄生蜂出蜂量最少为3头,最多为19头,平均为7.04±0.19头。

2.3 羽化规律及羽化率

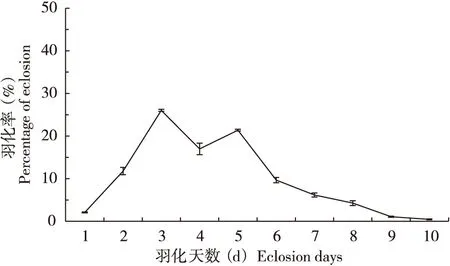

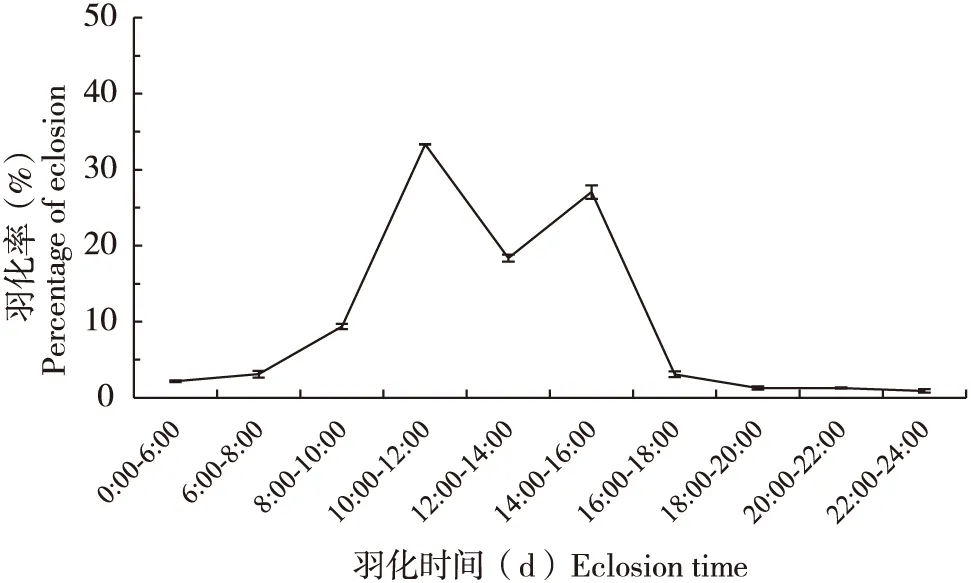

短梗长尾啮小蜂的成虫在寄主卵内羽化,羽化后会在卵壳上咬出一个羽化孔,然后从孔内钻出。大多数情况下,是由雌蜂咬破卵壳,先羽化出蜂,雄蜂从雌蜂咬出的羽化孔钻出卵壳。寄生蜂羽化共持续10 d,羽化主要集中在第3天到第5天,在第3天达到了羽化最高峰,占总羽化量的26.05%。自第5天之后,随着羽化天数的增加,羽化量逐渐减少。在一天之中,寄生蜂昼夜均能羽化,但羽化主要集中在10 ∶00-16 ∶00,日羽化最高峰在10 ∶00-12 ∶00,占全天羽化总蜂数的33.33%。试验调查发现短梗长尾啮小蜂共寄生163粒寄主卵,成功羽化的寄主卵为156粒,羽化率为95.71%。

图2 短梗长尾啮小蜂逐日羽化量在总羽化量中的百分比Fig.2 Proportion of daily eclosion number of Aprostocetus brevipedicellus in the total number of eclosion

图3 短梗长尾啮小蜂羽化昼夜节律Fig.3 Diurnal rhythms of eclosion in Aprostocetus brevipedicellus

2.4 短梗长尾啮小蜂的交配行为

短梗长尾啮小蜂在羽化出蜂后即可交配。求偶时,雄蜂不断追逐雌蜂,并用触角碰触雌蜂的触角,如雌蜂未拒绝,则会从雌蜂体侧爬到雌蜂背上;交尾前,雄蜂爬至雌蜂体背后,用前足和中足抱握雌蜂的胸部,后足支撑身体,同时雄蜂的触角和翅有规律地进行震动,并用触角有规律地碰触雌蜂的触角(图4-A)。当雌蜂的生殖孔打开时,其触角会向身体后方伸展,暗示雄蜂进行交尾;交尾时,雄蜂退到雌蜂的腹部末端,用前足和中足抱握雌蜂的腹部,并将雄性交配器插入雌蜂的生殖孔(图4-B);交尾结束后雄蜂从雌蜂腹部末端离开,雌蜂迅速跑离雄蜂,交配结束(图4-C)。

图4 短梗长尾啮小蜂交配行为Fig.4 Mating behavior of Aprostocetus brevipedicellus注:A,交尾前期;B,交尾;C,交尾后期。Note: A, Mating early; B, Mating; C, Late mating.

短梗长尾啮小蜂的交配时间较短,平均为43.60±4.48 s,其中交尾时间为5.34±0.27 s。初次交配之后,雄蜂会再次向雌蜂求偶,在雌蜂体背上方震动触角和翅,大多数雌蜂不再与雄蜂进行交尾,只有少数雌蜂会与雄蜂继续交尾。

试验观察发现,多头雄蜂同时存在的情况下,交配过程中雄蜂间有明显的竞争行为,有多头雄蜂同时争抢与1头雌蜂交配的现象。已交配过的雄蜂可以与其他未交配过的雌蜂进行交配,而已交配过的雌蜂不再与其它雄蜂进行交配。

2.5 短梗长尾啮小蜂的孤雌生殖

研究发现,未交配的短梗长尾啮小蜂的雌蜂也能够寄生产卵,产生子代,其所产生的子代蜂全部为雄性。由此可见,未交配的短梗长尾啮小蜂雌蜂进行孤雌产雄生殖。试验中30头短梗长尾啮小蜂共寄生134粒柞蚕卵,其中有78粒寄主卵羽化出蜂,其羽化率为58.21%,单粒寄主卵的平均出蜂量为10.02±0.35头。

3 结论与讨论

本研究初步明确了短梗长尾啮小蜂以柞蚕卵为中间繁育寄主时的发育适合度。结果表明,该寄生蜂适合以柞蚕卵来进行生产繁育。同时也发现,短梗长尾啮小蜂的性比明显偏雌性,且雌性比越高,单粒寄主卵的出蜂量越少,这可能是寄生蜂在产卵时表现出的一种调节行为,同属的天牛卵长尾啮小蜂Aprostocetusfukutai也具有此现象(仇兰芬, 2003)。

短梗长尾啮小蜂成虫全天均可羽化,羽化高峰期在10 ∶00-16 ∶00,具有明显的昼夜节律,这与黄色潜蝇茧蜂Opiusflayus(杨琪等, 2017)、斑翅食蚧蚜小蜂Coccophagusceroplastae(张方平等, 2010)、哥德恩蚜小蜂Encarsiaguadeloupae(邹游兴, 2012)等许多寄生蜂的研究结果相似。在大多数情况下,短梗长尾啮小蜂是由雌蜂咬破卵壳先羽化出蜂,而同属的天牛卵长尾啮小蜂(仇兰芬, 2003)通常是雄蜂先羽化,这种现象的产生可能是由于雌雄蜂口器发达程度不同所致。短梗长尾啮小蜂的交配时间较短,平均为43.60 s,交配过程主要包括搜寻求偶、交尾前期、交尾、交尾后期4个阶段,雄蜂可进行多次交配,并且在多头雄蜂同时存在的情况下,存在着明显的竞争现象,与椰心叶甲啮小蜂Tetrastichusbrontispae(吕宝乾等, 2006)和切割潜蝇茧蜂Psytalliaincise(梁光红等, 2007)的交配习性相似。本研究发现初羽化未交配的短梗长尾啮小蜂进行孤雌产雄生殖,由此可见,在寄生蜂咬破卵壳出蜂前虽已在寄主卵内羽化,但雌雄蜂并未在寄主卵内进行交配,交配行为发生在寄主卵外。

相对于种类繁多的林业害虫,能够实现商业化大面积防治林业害虫的寄生蜂种类少之又少(段东红等, 2015; 宋玉双等, 2019)。本研究对短梗长尾啮小蜂的基础生物学特性进行了初步的研究,发现该蜂有较高的开发潜力,这对进一步研究和利用该蜂提供了重要的理论基础。未来还需对该蜂的寄生策略、生殖条件适应性、靶标寄主以及繁育替代寄主筛选等方面继续深入研究,进而为实现短梗长尾啮小蜂的大量繁育以及释放应用提供理论依据。