国家文化公园历史空间的叙事结构

2021-06-24杨莽华

杨莽华

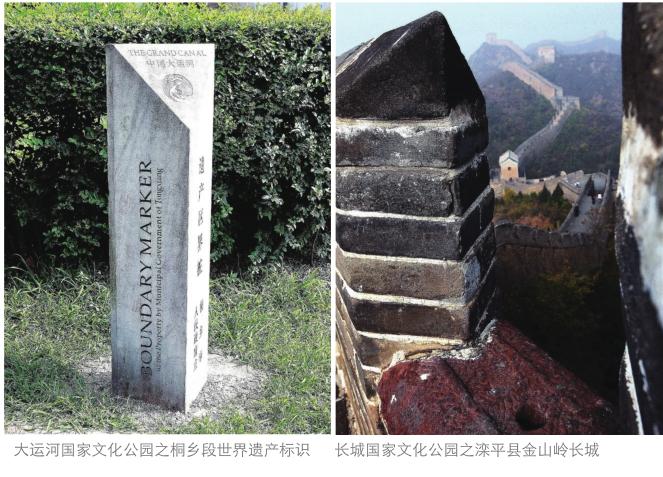

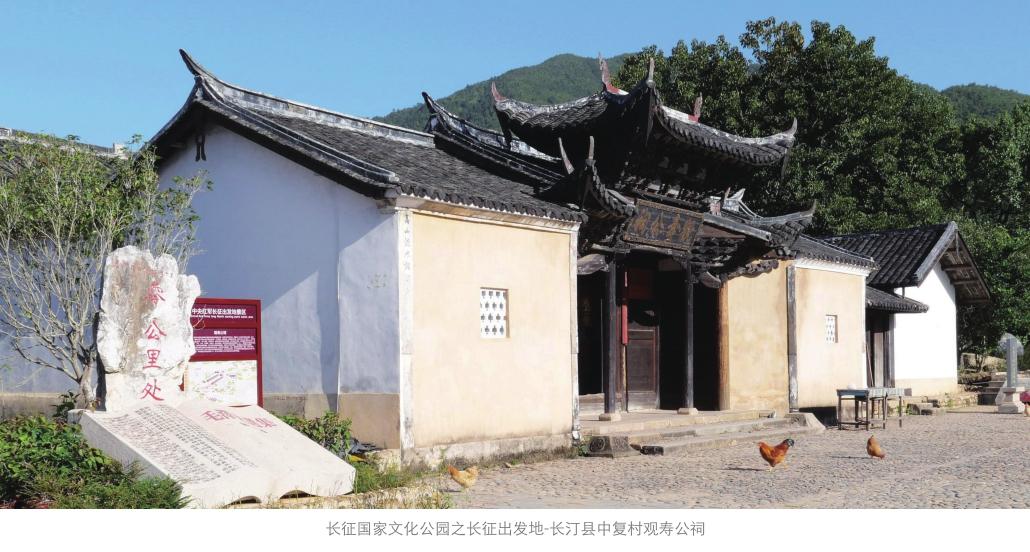

国家文化公园如何叙事?这是一个不可回避的问题。国家文化公园一个基本动因在于通过空间的综合划分,为国家重要的文化资源保护利用辟出专属领地,以保护一个或多个文化生态系统的原真性、完整性。而以叙事学视角看待这个系统,并非各项文化遗产甚至是无形文化遗产的罗列总和;“讲中国故事”也非仅仅是记录描述的文本。其所要探寻的是文化生态系统的各要素之间形成的结构和网络关系,找到语言叙事和空间叙事中的秩序感、认同感。而对于文化生态系统中结构关系的认知和保护比起保护遗产要素个体更为重要,因为结构的消亡意味着系统整体破坏。

一、结构叙事的时间性与空间性

源自结构主义的叙事学始于语言叙事,是文学理论研究的重要组成部分,结构主义叙事学建立的一套理论模式,对研究对象复杂的内部机制进行精准解析,揭示不同因子之间的关系构成,从而打破了与传统文学理论偏重社会和心理因素分析以及主观臆断的思维定式。20世纪60年代末叙事学作为一门学科诞生,凭借理论活力和学科渗透力,其视角和研究方法被不断运用和延伸。

叙事结构既处于时间维度,更离不开空间维度。伴随着“经典叙事学”到“后经典叙事学”的转向,在逻辑上,叙事学也应该有一个由时间维度上的研究向空间维度上的研究的转向。西方许多研究者开始探讨叙事文本的空间结构,其中具有广泛影响的是美国学者加布里尔·佐伦(Gabriel Zonan)1984年发表的《走向叙事空间理论》一文,搭建起最具实用价值的叙事空间结构模型。他将叙事的空间看做一个整体,提出三个层次:地志空间(作为静态实体的空间,它可以是一系列对立的空间概念,如里与外、村庄与城市;也可以是人或物存在的形式空间,如神界和人界、现实与梦境);时空体空间(由事件和运动形成的空间结构,它包括共时和历时两种关系);文本空间(文本所表现的空间,受语言选择性、文本线性时序和视角结构所局限)。

除了对空间的纵向划分,空间结构还应该横截面上进行探讨。其在空间结构的水平维度上分出三个层级:总体空间、空间复合体和空间单位。场景构成空间复合体的一个基本单位,与地志层面相关的场景就成为场所,和时空层面相关的场景就成为行动域,而文本层面的场景则成为视域。

二、从语言叙事向空间叙事

发生在20世纪尾声学界引人注目的“空间转向”的思潮,被认为是知识和政治发展的重要事件之一。“空间性”引发多个人文学科改变了研究视角和方法,把以往的时间和历史思维转移到空间和地理上来,总体趋向横断式研究。

实际上作为人的存在,首先是空间性的,从空间潜入时间之流;人的认识依靠想象,想象总是图像优先,而图像的本质是空间存在。再现靠记忆,记忆是空间性的,符号传达依靠双方共有的认识“图式”,而图式首先是空间性的;事件的发生无法脱离时间与空间,空间是存在的核心问题,也是叙事的核心问题。时间维度只是叙事的表征,而空间维度是时间维度的前提,本身也是叙事表征内含的维度,对它的研究更具有深层意义。时间只有以空间为基准才能考察和测定,正如空间只有以时间为基准才能考察和测定一样;无论是作为一种存在,还是作为一种意识,时间和空间都是不可分割的统一体。许多事件的发生是同时的,它们之间没有必然、因果和逻辑的联系。只以时间线索串联并叙述这些事件,在很大程度上是对真实性的遮蔽。

后现代地理学家爱德华·W·苏贾曾说:“人们在察看地理时所见到的,无一不具有同存性,但语言肯定是一种顺序性的连接,句子陈述的线性流动,由最具空间性的有限约束加以衔接,两个客体(或两个词)根本不可能完全占据同一个位置(譬如在同一个页面上)。对于词语,我们所能做的,无非就是作重新的收集和创造性地加以并置的工作,尝试性地对空间进行诸种肯定和插入,这与现行的时间观念格格不入。值得注意的是,这里探讨的空间并非物理空间,而是主观意识中或者心理学意义上的空间。因此,叙事学研究所叙之事并非物理空间中的问题,而是其在意识空间或心理空间方面的可接受性。

思想家米歇尔·福柯在《不同空间的正文与上下文》中指出:“我们时代的焦虑与空间有着根本的关系,比之与时间的关系更甚。时间对我们而言,可能只是许多个元素散布在空间中的不同分配运作之一。” 今天,遮挡我们视线以致辨识不清诸种结果的,是空间而不是时间;表现最能发人深思而诡谲多变的理论世界的,是“地理学的创”,而不是“历史的创造”。

建筑学者诺伯格·舒尔兹在《存在空间·建筑》一书中写道:“人之对空间感兴趣,其根源在于存在。它是由于人抓住了在环境中生活的关系,要为充满事件和行为的世界提出意义或秩序的要求而产生的。”

叙事是一种最基本的人性冲动,是在时间和空间中展开的文化行动。以往的叙事对事件进程关注较多,与空间的关系问题研究很少。人类“叙事”的动因,是要把发生在特定空间中的事件保存在记忆中,从而抗拒遗忘,将意义赋予存在;研究“叙述”的方法论来为叙事对象厘清秩序和形式。无论个人还是社会,时空中已经发生的事件都储藏在记忆中,“如果没有记忆,就没有任何可以讲述的内容”,记忆不仅是时间性的,更是空间性的。从存在与空间的深层关系入手,在跨学科视野中对空间意识与人类叙事之间的本质关系展开深入的论述,是非常必要的。

三、从场所记忆到历史空间

诺伯格·舒尔兹所说“存在空间”是沉淀在意识深处的“比较稳定的知觉图式体系”,具有认知功能,是人们熟悉并投注了情感的空间。乡愁之地即是这种“存在空间”,身处世界任何一方,“存在空间”都是一个参照坐标。同样,空间或者場所一旦刻录了事件、记忆和大众认同,即可呈现为文化景观,形成历史空间,记忆之场启发了人们对历史真实的认知。具体的人物、事件以及过程与特定空间的结合,便有了一个场所,这个场所构成了叙事空间,体验的多样性是叙事空间的最重要的特征。

场所可以寄托某一社群或共同体的集体记忆,“场所就是在不断迭加的过程中,各种各样的事情都在那里发生的地方,是一个将人类集团统合在一起的地方。场所是共同体的依靠和支柱。”“在建筑与语言领域中,历史呈现的过程不是那种后一阶段彻底抹去前—阶段,而是每个阶段都有遗痕,不同阶段的痕迹保持在今日我们看待世界的方式上。”在交通体系和传播媒介高度发达的当代,地球变成了“地球村”,时间在空间迁移中的重要性大幅降低。历史性、序列性的流动转而成为地理性、同在性的存在;空间感代替时间感成为人类感觉的中心。给历史事件创造一种空间性的结构,把“储藏”这些事件的空间做出合理的、有秩序的安排,需要在历史场所中找出最核心的空间。一个社群或人类共同体的“圣地”或“神圣空间”就具有这种核心地位,也是历史的“起点”。一部历史文本的空间结构,犹如被“神圣空间”编织起来的历史场所的网络。

“将叙事学引入到场所理论之中,耦合场所物质空间结构及其文化意义,将场地的历史特性、知觉体验、文化信息与其定居者有效组织在一起,”成为文化空间理论的一个重要内容。

场所植入人类制造便有了景观,或者称为人文景观。“景观也充当着一种社会角色。人人都熟悉的有名有姓的环境,成为大家共同的记忆和符号的源泉,人们因此被联合起来,并得以相互交流。为了保存群体的历史和思想,景观充当着一个巨大的记忆系统。”

四、结语

国家文化公园是在建立实施国土空间规划体系同步进行的。空间规划体系要构建的是空间治理和空间结构优化的体系,以主体功能区为基础,跨现有行政区划定包括文化生态空间在内的生态保护区。因此,以文化地理视角认识文化现象的发展演化和空间分布、组合,进而划分区域十分必要。空间叙事对历史空间、记忆场所各要素之间结构网络的研究体系,应成为国家文化公园空间规划的理论课题之一。