大运河国家文化公园景观的建构方法

2021-06-24田林

田林

当前,大运河沿线8个省(市)建设大运河国家文化公园的积极性高涨,但突出文化价值、以文化为引领的国家文化公园建设在世界范围尚属首例,相关研究刚刚起步,国内外尚无可以直接引用的景观建构方法。大运河国家文化公园景观环境复杂多样且保存状况差强人意,亟需开展适合于我国大运河国家文化公园景观建构的方法研究。

虽然《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》规定了国家文化公园建设的指导思想和建设原则,但并未针对大运河的具体点段提出详细的景观构建措施。王健、朱民阳和龚良等国内部分学者对大运河国家文化公园建设进行了初步探索。王健提出大运河国家文化公园建设亟需明确其内涵与特质,且应协调好各种利益关系,建立完善的統筹机制。朱民阳借鉴美国、加拿大、日本等国家的成熟经验,就保护理念、法律制度、管理体制、财政体制、地域特色等五个方面进行了有益探索。龚良对大运河国家文化公园如何建设进行了思考,他认为首先应深刻理解国家文化公园的内涵,其次应统筹规划与试点实践相结合,第三应以创新形式重塑运河文化,第四应从点做起生动展现运河文化。尽管这些前期研究对大运河国家文化公园建设有一定指导意义。但缺乏对大运河国家文化公园景观建构方法的系统性研究。美国虽然最早建立了国家公园制度,其建设与管理模式对我国大运河国家文化公园建设有一定借鉴作用,但由于东西方文化的差异,其景观构建的方法不能盲目照抄以美国为代表的西方国家的做法。

大运河国家文化公园是指以大运河文化属性为核心,结合地域文化特征,由国家或地方政府筹资或指导建造的,用于民众休闲、参观、学习的具有特定文化属性的公共园林空间。人们已不仅仅把大运河景观环境作为大运河国家文化公园的外部背景,而是将遗产的文化价值、遗产地的精神延伸到景观环境当中,因此,景观环境已经成为文化遗产不可分割的组成部分,是文化遗产完整性的重要构成。

大运河国家文化公园的功能定位为具有文化属性的综合性或主体性公园,具体公园建设定位应具备准确性与合理性。大运河遗产本体及其赋存环境是公园展示利用、参观游览的核心内容,因此,传承和传播大运河遗产所承载的价值成为此类公园的共同目的,并成为定位此类公园功能属性的基础。

为避免同质化重复性建设,不宜采用“一刀切”的方式,将大运河全线划定为统一的大运河国家文化公园管理区。针对大运河遗产复杂性的特点、不同点段重要性的区别以及景观环境的差异,并按其总体平面特征可将大运河国家文化公园划定为展示园、展示带和展示点等三种类型。其中,展示园可分为:核心展示园和主题展示园;展示带可分为:重点展示带和一般展示带;展示点可分为中心展示点和特色展示点等(图1)。

根据不同类型的大运河国家文化公园的特色,提炼其独具的类型特征,可从以下几个方面展开研究。

一、景观建构原则

1.避免城市园林化

大运河遗产周边景观营造应避免城市景观园林化,大运河遗产所处环境分为郊野环境和城镇环境两种类型,其中,在郊野环境中进行景观营造,应以现存景观环境为主,适当改造提升,保持自然的郊野风貌,不宜采用城市园林化的方式。大运河穿过城镇区域,其周边环境营造应结合城镇的发展特点,借助微环境、微地形的处理方式,大量种植适宜的植被,对周边高大建筑物进行遮挡,营造舒适的、亲近自然的场所,应体现大运河恢弘的特色,避免城市花园式的改造。

2.彰显遗产历史文化

景观营造应基于对文化遗产的深度认知,景观设计应彰显遗产历史文化;不同的历史文化,配合不同的景观环境氛围,两者相互协调、相得益彰。景观营造的过程是对历史文化深入挖掘、学习、再创造的过程,好的景观营造可提升文化遗产的形象,反之则会降低文化遗产的吸引力。

优秀的景观营造是批判的吸收,而不是盲目的照搬;通过景观的精品营造,吸引游客、凝聚人心,彰显文化遗产的历史内涵、传承文化遗产的精神内核。

3.分类营造

由于大运河文化遗产类型丰富,采用单一的营造方法,不能满足不同类型文化遗产的营造需求,因此,需要遵循分类营造的原则。针对空旷的郊野环境可采用相对粗糙的大尺度营造,达到顺应自然地形地貌的特点;针对河道两侧密集的建成区域,则应以整治现有建筑为主,在适当区域增加留白处理,并配以简单绿化景观,不宜进行大规模整治性营造。

二、景观构建方法

1.残缺修补法

针对大运河遗产的景观进行勘察,对残损、破坏的景观环境进行残缺修补,是大运河遗产景观环境营造的主要方法。其核心是修补,而不是再造;因此,对原始景观环境的调查成为景观修补的关键,对开挖取土、人工破坏、自然侵蚀等各种病害进行调查,排除安全隐患,对残缺部分进行修补,恢复文化遗产应有的景观环境,即所谓的残缺修补法。

2.微地形营造法

针对大运河遗产中严重破坏的景观环境,原始环境已无从探查,现有环境又极为混乱、破败,与文化遗产内涵严重不符,可采微地形营造法改善文化遗产的景观环境。微地形营造法属于景观再造的过程,实施时应慎之又慎,避免干预过当,适得其反,因而需要以现有地形地貌为基本轮廓,顺势而为,实施微创式改造,切忌采取移山填海式的改造方法;微地形改造目的是提升文化遗产的景观环境质量。

3.景观写仿复原法

同样是针对大运河遗产中严重破坏,原始环境已无从探查,现有环境又极为混乱、破败,与文化遗产内涵严重不符的景观环境,但经勘查原景观环境脉络基本清晰,照片、文献记载、采访记录等佐证材料充分,能够据此绘制完整的原始景观环境图纸,且文化遗产环境具备复原的可能性,可采用景观写仿复原法进行营造。写仿是园林造景的手法,复原是建筑遗产修复的方法。景观写仿复原法是指借鉴建筑遗产复原的方法,将之应用大运河环境景观的营造,并结合园林造景中写仿的手法,提炼适用于大运河遗产景观营造的方法。景观写仿复原法不是简单的模仿与重复,而是有依据的恢复与再造。

三、景观营造实施

1.整体景观提升

景观提升以文化遗产价值解读与阐释为出发点,挖掘大运河文化遗产的内涵,梳理大运河文化遗产的共性与个性特征,定位大运河国家文化公园景观提升目标;并依据该目标和项目的实际情况,从残缺修补法、微地形营造法和景观写仿复原法等方法中遴选适宜的方法,科学地实施景观提升改造工程。

2.重要节点营造

重要节点营造应以系统化思维为统领,基于顶层设计的理念,自上而下统一规划,需从文化遗产保护整体性的视角,分类、分级制定整治措施。以整体性的视角进行统筹,以全局观进行指导,以全过程实施监管。避免盲目性建设和千篇一律的重复性建设。

重要节点营造应合理融入非物质文化遗产元素,以非物质文化遗产的视角,挖掘与阐释大运河文化及滨岸地域文化的内涵。

重要节点营造应考虑游客的体验,以全新的视角,综合考虑国家文化公园的便捷措施、服务品质以及发展态势等因素。

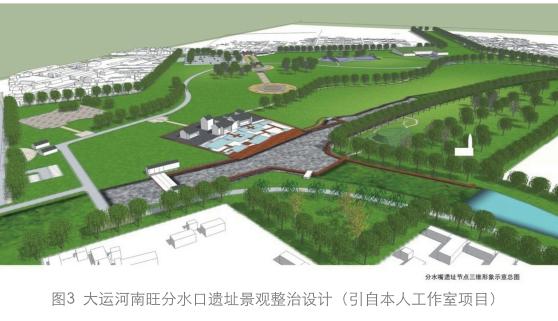

以大运河南旺水利枢纽景观构建方法为例,该枢纽位于京杭大运河的海拔最高点,其复杂给水、储水、分流等工程技术,体现了古代劳动人民高超的智慧和伟大创造力。景观构建应在通过考古挖掘获得充分依据的基础上开展。具体措施为:对大运河南旺水利枢纽区域的河道进行清理,采用景观写仿复原法进行河道局部复原(图2);对周边占压房屋进行拆除,采用残缺修补法进行修复;逐步对枢纽分水龙王庙周边景观采用微地形营造法进行改造,再现优美的历史景观风貌(图3)。

总之,我国大运河国家文化公园景观建构应体现对遗产地域文化内涵的承载作用,同时应为广大民众提供重要的文化休闲场所,这在当前形势下具有重要的现实意义。大运河国家文化公园景观建构是前所未有的新事物,从国家文化公园的概念界定、内涵凝练,建构原则确定以及建构方法遴选等方面均不能墨守成规,需要开拓创新,以创新促发展。