学高为师 身正为范

2021-06-24徐永涛

徐永涛

我国著名艺术铸造专家、青铜器研究专家谭德睿先生,1936年11月出生,一生受其父、历史地理学家谭其骧院士影响,坚持真理,严谨治学,艰苦求索,从事中国古代青铜技术、铸造史和艺术铸造研究,成就卓著,备受业界推崇。曾任亚洲铜装饰协会会长、中国传统工艺研究会会长、中国铸造协会艺术铸造专业委员会首任会长。先后出版有《陶瓷型精密铸造》《灿烂的中国古代失蜡铸造》《艺术铸造》《中国传统铸造图典》《中国技术通史》(青铜技术部分)《中国青铜器辞典》(技术部分)和《图说中华铜文化》等多部著作。多项科研成果获文化部科技成果一等奖、国家文物局科技进步二等奖、第六届中国铸造杰出贡献奖和上海市科技精英提名奖、上海市劳动模范等多项荣誉。

一、无心插柳,踏上铸造专业之路

据悉,谭德睿先生中学时期文理兼优。当时喜欢建筑,一直向往考入清华大学建筑系成为梁思成的弟子。1956年高中毕业时,19岁的他因为一场恋爱,导致高考成绩欠佳,只能勉强进了上海交通大学机械系。大四时学校从机械系学生中抽了10人进新成立的铸造专业,学制改为本科为5年。谭德睿先生作为首批学员,开始了铸造专业的学习。毕业时,他被分配到上海仪表电讯工业局工作。先在铸造车间当技术员,后来担任上海市无线电技术研究所熔模铸造研究课题负责人。1965年,被调到上海仪表铸锻厂,一干就是17年。在艰苦条件下,出了多项有影响的科技成果,升为工程师,担任了技术科副科长。由于长期在生产第一线从事铸造工作,对技术细节和关键问题了解得比较清楚,所以能够把理论与实践相结合,成为国内这个领域受到重视的青年专家之一。

二、中年转行,投身古代青铜技术研究

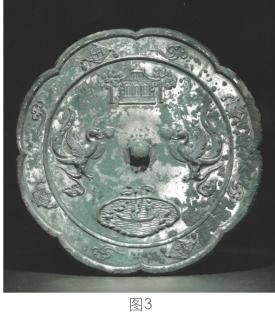

文革时期,一次偶然的机会,谭先生参加了上海博物馆藏品西汉”透光”古铜镜”透光”原理和复制研究,从此对古代的青铜铸造工艺产生了浓厚兴趣,但在当时条件下调动工作单位是不可能实现的。文革后的1981年机会来了,在时任上海博物馆陈列部主任、著名青铜器学者马承源先生的帮助下,他如愿以偿地进入了上海博物馆,专职做自己感兴趣的古代青铜工艺探究工作。办好调动手续那一天是11月12日,正好是他的45岁生日,可谓机缘巧合。在位于原上海大亨杜月笙的中汇银行的一间地下室作为自己的实验室,马承源先生还把自己收集多年的青铜器残片交给了他。谭德睿先生由此幸运地成了中国博物馆界第一个有专业实验室的研究青铜器技术的专家。

三、基础扎实,助力学术研究屡创新高

青铜器研究領域涉及的内容相当广泛,宏观的包括青铜器的历史、文化、科技和社会文化功能,具体的包括青铜器形制、纹饰、铭文、功能和制作技艺等。谭先生根据自身专长,集中研究青铜器成形和装饰技术。他从事这个领域研究有多方面优势:一是毕业于学风严谨的名校上海交通大学,接受了系统的专业学习;二是在工业系统干了20年,积累了铸造技术方面的丰富经验;三是受家学影响,阅读古代典籍文献的能力较强;四是自小阅读了父亲珍藏的一些古籍,知识面开阔,视野宽广;五是自中学时期就喜欢写写画画,还曾担任学校美术组长,在艺术美学、文物鉴赏方面素养高……这些都对他的青铜器研究有极大帮助,也为他后来创立艺术铸造学科奠定了基础。

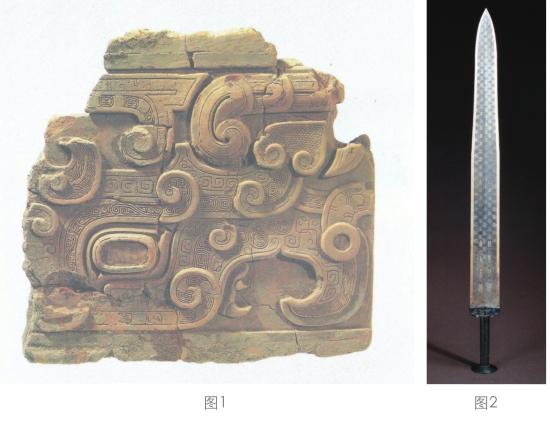

四、古代陶范研究,揭示中国古代青铜技术高超之因

很多古代青铜器壁很薄,但上面的纹饰却繁杂、精细、峻深,显示了极高的铸造水平。对此,不少专家们发表了不少见解,普遍认为其原因是“陶范透气性好”或“青铜中含铅增加了流动性”。谭德睿先生在研究中产生了怀疑:陶范像砖一样,透气性能好到哪里去?铅在改善流动性方面实际起不到多大作用。他研究发现,古代锡青铜并非铅含量都高,于是觉得可能还有别的原因。他前前后后经过10年的研究试验,终于解开了古陶范配方和制作技艺之谜。

他到郑州、安阳、新郑、洛阳、侯马等商周铸造遗址深入考察,采集了古陶范、古陶瓷、古砖残片以及出土地的原生土,分别做了化学成分、X射线衍射、透气率、比热、发气量、耐火度、热膨胀曲线、焙烧温度等方面的分析检测,从中得出多项重要认识:1、与现代铸造的砂型比较,古陶范的透气性很差;2、古陶范与当地原生土比较,其二氧化硅含量明显高于原生土,很有可能是人为添加;3、陶范焙烧温度未达到陶器的烧成温度,”陶范非陶”;4、古陶范与同时期的陶瓷、砖瓦成分不同,表明以泥土为主要原料的器物按用途不同有不同配方……他在原生土里加入石英制成陶范,在干燥后的陶范上刻纹饰后焙烧,然后合范浇注青铜液,却一次也没成功。他读了阮崇武等于1959年出版的《泥型铸造》一书,结合田野调查,发现无锡、苏州、常熟一带铸铁锅用的泥里面掺了稻壳灰,这是现代铸造的铸型中所没有的。他把稻壳灰拿到电子显微镜下观察,发现稻壳灰呈多孔性,属非晶态二氧化硅。他终于明白了其中的玄机:错把化学成分分析报告中的二氧化硅误认为是石英了!他立即往原生土中加入稻壳灰,终于仿制成功了一批纹饰清晰、壁薄轻盈的青铜器,如二里岗出土的爵、商晚期的提梁卣、鼎和觯等。同时发现各地范料均就地取材,北方是用当地植物茎叶烧成灰,同样起了稻壳灰的作用。这是古人一项了不起的发明创造,为中国青铜时代的出现与发展奠定了技术基础。这一研究成果先后在《考古》《考古学报》上发表,在中国考古界、铸造界产生了很大的影响。

五、富锡研究,厘清越王勾践剑菱形纹饰一成因并按古法复原成功

1965年湖北楚墓中出土了一把有“越王勾践 自作用剑”铭文的青铜剑,剑身的菱形纹饰并非机械镶嵌,这引起了国内外学者浓厚兴趣。部分学者根据“表面含硫”的检测,提出了表面硫化处理的说法。1984年谭德睿去美国访问时,拜访了研究菱形纹饰的美国专家汤姆·齐思博士,齐思说研究同类器物发现不含硫。对于此未解之谜,谭德睿和同事廉海萍利用上海博物馆的菱形纹饰剑残段,进行了“东周铜兵器菱形纹饰技术研究”。在上海宝钢研究所工程师协助下,利用电子探针检测,发现菱形纹饰表面富锡,而且是细晶,这与普通兵器锡含量高一倍左右的粗晶差异极大。他和同事运用金属学理论,做了各种古人可能施行的材料和工艺试验,终于用膏剂富锡工艺复原出金相和化学成分与古剑完全一致的式样,证明这种富锡工艺是古方古法,由此挖掘出一种失传二千多年,可能仅由传说的欧冶子和干将莫邪掌握的一种传统青铜表面装饰与保护工艺。谭德睿这些研究成果,立即受到美国首都沙可乐美术馆、哈佛大学人类学系国际冶金史学术会议和德国巴伐利亚州文物保护局之邀,作了古陶范和青铜剑菱形纹饰的研究报告,后来获得了国家文物局二等奖。

六、水银沁研究,解开了古铜镜千年不锈之谜

汉代有一种叫作“水银沁”的青铜镜,历经千年表面仍然白亮如镜,光可鉴人,学者们对此众说纷纭。谭德睿梳理了关于水银沁的多种说法:《天工开物》说,“唐开元宫中镜,尽以白银与铜等分铸”;古董商们说水银沁是铜镜水银渗析到镜面形成的;文物界一位泰斗在《文物》杂志上发表文章说,水银沁由铅粉形成;此外还有锡汞剂、铅汞剂、锡偏析等等解释,争论了半个多世纪,谭先生等和上海材料研究所的专家对水银沁铜镜的表面取样检测,结果发现表面成分与铜镜其它部位的成分无异。又在中国科学院上海有机化学研究所做俄歇电子能谱分析,检测显示铜镜表面富锡层的锡含量达到62%左右,表面锡含量比镜体高2.5倍,但是富锡层厚度只达纳米级,极薄,表面受氧化形成透明耐腐蚀的二氧化锡薄膜使得镜面既白且亮、光可鉴人,从而保护镜体千年不锈。这是突破性发现,证明了那些认为水银沁表面是铅、银、水银的推测都不准确。谭德睿不满足于此,受西汉刘安《淮南子·修务训》“粉以玄锡,磨以白旃,鬓眉微毫,可得而察”记载启发,并在明代笔记中找到了关于“磨镜药”的记载,历经无数次试验,最终挖掘出失传数百年的传统磨镜药配方,复原出古代磨镜工艺。这项经典的科技考古研究,获得了文化部科技成果一等奖。

七、研究方法规范合理,成果丰硕

谭德睿的多项研究工作都經过深入的古典文献研究、现代科技手段检测、模拟仿制实验等程序,各个环节紧密相连,完全遵循了我国科技考古的相关程序与规范,产生了多个优异成果。发表了多篇学术论文,揭示了中国古代青铜技术高超的奥秘。

除以上提到的几个研究,他在工业系统工作时还研究了匣钵砂在熔模铸造制壳中的应用,领先于苏联采用硅酸盐材料替代石英粉的研究;用结晶氯化铝代替氯化铵,避免产生氨气,提高了水玻璃壳强度,保护了工人健康。用匣钵砂代替石英、用氯化铝代替氯化铵这两项革新意义很大,被编入《特种铸造手册》之中,在国内属于首创。他还在我国工业系统首先试制成功了陶瓷型精密铸造,成为金属成形中的一项重要新工艺。在青铜器技术方面,参与揭开了“透光镜”原理并复原成功,这项集体研究成果在首届全国科学大会上获奖。

八、艺术铸造学科奠基人

谭德睿先生还创立了现代院校中艺术铸造这门交叉学科,被业界誉为中国艺术铸造学科奠基人。他主编的《艺术铸造》曾获华东地区高校出版系统学术著依一等奖,《灿烂的中国古代失蜡铸造》等多部著作获国家和省市级奖项。

谭先生与陈美怡教授合作主编出版的我国第一部《艺术铸造》著作,把古今中外的艺术铸造技术都写进去了,开创出艺术铸造这门新学科。《艺术铸造》这本书于1996年出版之后迅即售罄,上海交通大学出版社加印之后,据说有的艺术铸造企业仍然买不到书,竟然复印后发给企业骨干,受欢迎程度可见一斑。这部著作提升了我国艺术铸造产业整体水平,经过各企业奋发图强,目前中国艺术铸造产业的规模和产量已居世界之首,城市雕塑、室内摆饰、仿古青铜器,重达百余吨的铜钟、规模宏大的108枚编钟(中华和钟)、百余米高的铜佛,以及承包各国大型艺术铸造工程等等,精彩纷呈。形成灿烂的中华青铜文明的中国艺术铸造,又走向复兴之路。

为了向国内外读者展示艺术铸造在构筑中华金属文化艺术宝库中的辉煌成就,培养艺术铸造专业人材,在有关各方的支持协助下,已届耄耋之年的谭德睿先生尚在主编中英文版《吉金铸辉煌-中国艺术铸造》和《艺术铸造教材》二书,近年将由中国科学技术出版社出版发行。