中华绒螯蟹“长荡湖1号”子一代成蟹阶段养殖性能初步评估

2021-06-23庄振俊张冬冬姜晓东陈文彬陈晓武成永旭吴旭干

庄振俊,张冬冬,姜晓东,陈文彬,陈晓武,成永旭,吴旭干

(1.上海海洋大学农业农村部淡水种质资源重点实验室/水产动物遗传育种上海市协同创新中心/水产科学国家级实验教学示范中心,上海 201306; 2.常州市金坛区水产技术指导站,江苏 常州 213200)

中华绒螯蟹 (Eriocheir sinensis) 即河蟹,是中国重要的经济动物,具有很高的营养价值[1]。2019年全国中华绒螯蟹产量已达到77.87×104t,比2018年增长了2.88%,其中长江流域的江苏、安徽、湖北三省的产量占全国总产量的79.89%[2]。然而,产业高速发展也导致了一系列问题,例如水系之间的随意杂交和盲目引种,亲本规格降低和近亲交配,养殖密度不断增加和病害频发等,造成长江水系部分中华绒螯蟹养殖群体种质退化,制约了中华绒螯蟹养殖业的可持续发展[3]。

遗传选育是一种重要的种质改良方案。近10年来,江苏淡水水产研究所、上海海洋大学王成辉教授课题组、盘锦光合蟹业公司等采用群体选育的方法,选育出5个中华绒螯蟹良种:“长江1号”[4]、“长江2号”[5]、 “江海21”[6]、 “光合1号”[7]和“诺亚1号”[8],在一定程度上推动了中华绒螯蟹养殖产业的可持续发展。中华绒螯蟹的规格往往直接影响着其上市时间和价格,规格较大的蟹比规格较小的蟹有非常大的价格优势[9];因此,大规格一直是中华绒螯蟹新品种选育的重要方向。除了提高蟹种质量,还可以通过降低养殖密度[10]和投喂高蛋白饲料[11]等方法提高成蟹规格,但是这样无疑增加了养殖水域的面积压力和饲料成本,经济效益不高。因此,培育大规格品种是促进该产业健康发展的关键。

中华绒螯蟹养殖在江苏金坛是特色产业,养殖人员摸索出了适合本土的小面积养殖、精细化管理和高效益产出的“小精高”养蟹模式[12]。为了进一步提升长荡湖中华绒螯蟹产业,金坛区水产技术推广站联合上海海洋大学,以长荡湖优质大规格中华绒螯蟹为基础群体,结合金坛地区的自然环境和养殖模式,自2017年起选育适合长荡湖地区生长的规格大和成活率高的“长荡湖1号”新品系,目前已选育到偶数年子二代 (G2) 扣蟹养殖阶段。先前已有研究对其亲本繁殖性能[13]和子一代扣蟹养殖性能[14]进行评估,但对成蟹阶段养殖效果仍未做系统的研究,这不利于全面评价其选育效果。鉴于此,本研究在相似养殖环境和相同管理条件下,评估“长荡湖1号”子一代在成蟹养成阶段的体质量增长情况、生殖蜕壳时间和性腺发育速度,以便了解其不同阶段的生长规律;同时,还评估其雌、雄个体在收获时的规格分布、饵料系数以及成活率等养殖性能指标,以期为“长荡湖1号”新品种选育工作的开展提供翔实的数据参考,也为该品系的规模化推广提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 实验用蟹与池塘

“长荡湖1号”中华绒螯蟹选育品系分为A系 (亲本雌蟹大于200 g,雄蟹大于300 g) 和B系 (亲本雌蟹大于250 g,雄蟹大于350 g)。实验共分为3组,“长荡湖1号”A系、 “长荡湖1号”B系和对照组 (未经选育的河蟹群体,亲本雌蟹平均体质量110 g,雄蟹平均体质量160 g)。两选育种群亲本选自金坛水产站儒林基地,对照组来源于上海海洋大学崇明基地,所有亲本均于2017年11月在上海海洋大学如东中华绒螯蟹遗传育种中心进行交配和繁殖,2018年5月初获得大眼幼体运到上海海洋大学崇明基地进行扣蟹养殖。2019年3月初挑选规格整齐、活力较好的扣蟹用于后续成蟹养殖实验,每组挑选270只扣蟹(雌雄比1∶1)。各组扣蟹规格见表1。

表1 3种群体河蟹亲本规格和扣蟹体质量Table 1 Size of parents and body mass of juvenile E.sinensis in three groups

成蟹养殖实验在上海海洋大学崇明中华绒螯蟹科研基地进行。选用9个面积相同 [ 水面10.4 m ×7.6 m (长×宽)]的室外池塘,水深约为0.8 m。为防止蟹逃逸、品系混杂以及天敌进入,所有池塘的四周埋架高为50 cm的围网,并在围网的内侧缝制高为25 cm的光滑围板。

每个实验组设置3个重复,每个实验塘 (重复)放养扣蟹90只,雌雄各半。养殖时间为2019年3月初至12月初。

1.2 养殖管理

2月初使用含氯石灰进行清塘。为维持水质及为中华绒螯蟹提供栖息场所,待清塘2周后开始种植伊乐藻 (Elodea nuttallii),株距和行距分别为1.5和2 m。

3月投放扣蟹。水温达到12 ℃时开始投喂配合饲料 (浙江澳华饲料有限公司),投喂时间为下午5点,投喂量为塘内蟹总质量的1%~5%,具体根据每个塘内饵料台上的残饵情况进行调整。

5月初开始给每个池塘投放约5 kg螺蛳 (Margarya melanioides) 供中华绒螯蟹食用以及净化水质,放3尾鳙 (Aristichthys nobilis) 和3尾鲢 (Hypophthalmichthys molitrix) 用于过滤水中的藻类和浮游动物,放3尾鳜 (Siniperca chuatsi) 用于控制野生小鱼、小虾数量。

实验塘水位随着水温的升高而不断增加,高温期维持在1.0~1.2 m。塘内伊乐藻的密度根据其生长情况及时清理,控制其面积不超过水体1/3,防止过密导致水体夜间缺氧。夏季时,伊乐藻因气温升高而活力下降,开始补种水花生 (Alternanthera philoxeroides) 和轮叶黑藻 (Hydrilla verticillata)。

高温夜间及阴天对每个池塘进行微孔增氧。每天观察水色变化,定期用试剂盒检测水质,根据需要约每10 d换水1次,每次换水不超过1/3。实验

期间保持 pH 7.0~9.0,溶解氧质量浓度>3 mg·L–1,氨氮质量浓度<0.4 mg·L–1,亚硝酸盐质量浓度<0.15 mg·L–1。

1.3 数据采集

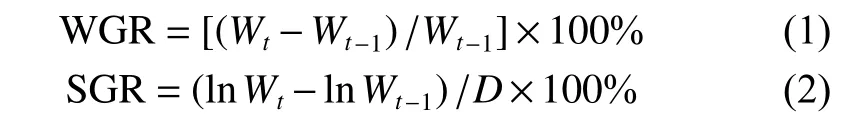

1.3.1 生长性能 分别于5月、7月、9月及11月中旬从每个实验塘中用地笼随机捕捉雌、雄中华绒螯蟹样本各10~15只,用天平称质量 (精确到0.01 g)。称量前需要用干毛巾将每个蟹体表水分擦干,其中增重率 (Weight growth rate, WGR, %)和特定生长率 (Specific growth rate, SGR, %·d–1) 计算采用公式:

式中t和t–1为对应的采样时间;Wt和Wt–1分为第t月和t–1月蟹的平均体质量 (g);D为具体的间隔天数 (d)。

1.3.2 生殖蜕壳率、性腺指数、肝胰腺指数和规格分布 1) 生殖蜕壳率。7月25日至9月30日,每15 d进行生殖蜕壳采样,每试验塘采集雌雄各约10只。生殖蜕壳判断方法为:雄蟹根据交接器部位突出和硬化的情况 (用手摸),结合大螯部分绒毛长度和覆盖面;雌蟹观察腹脐部位面积和性状以及腹脐四周绒毛的长短情况。

2) 性腺指数和肝胰腺指数。8月30日至11月15日,每20 d采样1次。每次采样时从每个池塘中随机取出雌雄各3只蟹,先进行称质量再解剖,取出所有的肝胰腺组织和性腺组织,各自称质量并计算肝胰腺指数(Hepatosomatic index, HSI, %)和性腺指数 (Gonadosomatic index, GSI, %)。

式中WH为肝胰腺质量 (g);WG为性腺质量(g);W为体质量 (g)。

3) 规格分布。将每个池塘中最终捕获的雌、雄蟹逐只称质量,参照He等[15]分级方法进行规格分级。雄体分为6级,分别为≥220.00 g、195.00~219.99 g、170.00~194.99 g、145.00~169.99 g、120.00~144.99 g和<120.00 g;雌体分为5级,分别为≥140.00 g、120.00~139.99 g、100.00~119.99 g、80.00~99.99 g和<80.00 g。计算各体质量等级所占比例。

1.3.3 平均体质量、成活率、产量和饲料系数

成蟹养殖至11月25日结束,对每个实验塘的蟹进行计数并挨个称质量,计算其平均体质量,成活率 (Survival rate, SR, %)、产量 (Yield,Y, g·m–2)和饲料系数 (Feed conversion ratio, FCR)。

式中Nf为解剖个体数与最终存活个体数之和;Ni为最初投放扣蟹数量;Y为单位面积产量(g·m–2);Yf为产量 (g);S为池塘水面积 (m2);Wf为总消耗饲料量 (g);Wt为成蟹总质量 (g);W0为放苗时扣蟹总质量 (g)。

1.4 数据分析

实验数据用Excel 2016和SPSS 19.0软件进行分析。首先采用Levene法对数据进行方差齐性检测,当数据不满足齐性方差时便对百分比数据进行平方根处理。采用ANOVA法对实验结果进行方差分析,用Duncan's法进行多重比较,取P<0.05为差异显著。最终在GraphPad Prism软件上绘制相关图表且所有数据均以“平均值±标准误 (X±SE)”表示。

2 结果

2.1 生长性能

3组河蟹在成蟹养殖阶段的生长性能变化见图1。平均体质量方面 (图1-a、1-b):就雄体而言,3组河蟹在整个养殖期间无显著差异 (P>0.05),但在养殖的中后期 (9—11月),两选育品系略高于对照组;就雌体而言,9月和11月2次采样中,两选育品系月平均体质量均高于未经选育的对照组,其中“长荡湖1号”B系显著高于对照组 (P<0.05)。增重率WGR和特定生长率SGR方面 (图1-c−1-f):随着养殖时间的增加,3组河蟹WGR均持续降低,9—11月WGR均不到10%。其中3组河蟹WGR仅雌体在5—7月呈现显著性差异 (P<0.05),即“长荡湖1号”B系显著高于“长荡湖1号”A系,对照组介于两者间。3组蟹SGR与WGR表现出相似的变化规律。

图1 “长荡湖1号”在成蟹阶段体质量、增重率和特定生长率的变化情况同一图中标有不同字母代表有显著差异 (P<0.05);图2、图3 同此Figure 1 Monthly variation of mass, weight gain rate and specific growth rate of"Changdang Lake 1" in adult E.sinensis culture stageDifferent letters in the same figure indicate significant difference (P<0.05).The same case in Figure 2 and Figure 3.

2.2 生殖蜕壳率、性腺指数、肝胰腺指数和规格分布

3组河蟹在成蟹养殖阶段的生殖蜕壳率、性腺指数、肝胰腺指数和规格分布见图2。生殖蜕壳方面 (图2-a、2-b),3组河蟹雄体于9月30日基本完成生殖蜕壳,而雌体于9月15日便完成100%生殖蜕壳,较雄体早约15 d,其中“长荡湖1号”B系雄体生殖蜕壳稍慢于其余2组。性腺指数方面(图2-c、2-d),两选育品系和对照组间无显著性差异 (P>0.05)。整体上雌体性腺发育早于雄体近25 d。肝胰腺指数方面 (图2-e、2-f),3组河蟹肝胰腺指数整体上均呈先升高后降低趋势。就雄体而言,“长荡湖1号”B系肝胰腺指数在10月20日采样时在3组中最低 (P<0.05),但是在11月15日时显著高于其他2组 (P<0.05)。整体上3组河蟹完成生殖蜕壳后,性腺发育加快,性腺指数不断增加,肝胰腺指数逐渐下降 (除“长荡湖1号”B系雄蟹呈现上升趋势)。

图2 “长荡湖1号”在成蟹阶段生殖蜕壳率、性腺指数和肝胰腺指数比较Figure 2 Comparison of puberty molting rate, gonadosomatic index and hepatosomatic index of"Changdang Lake 1" in adult E.sinensis culture stage

3组蟹在收获时成蟹阶段规格分布比较见图3。就雄体195~219.9 g和≥220 g 2个规格分布方面,两选育品系均高于对照组,尤其“长荡湖1号”B系雄体在195~219.9 g规格分布上显著高于对照组 (P<0.05)。就雌体 120~139.99 g和≥140 g 2个规格方面,两选育品系占比也明显高于对照组,其中“长荡湖1号”B系略高于A系,但无显著性差异 (P>0.05)。可见选育品系在大规格分布上表现出一定优势。

图3 “长荡湖1号”在成蟹阶段规格分布比较Figure 3 Comparison of harvest size distribution of "Changdang Lake 1" in adult E.sinensis culture stage

2.3 平均体质量、成活率、产量和饲料系数

3组蟹收获时的平均体质量、成活率、产量和饲料系数见表2。两选育品系成蟹雌体和雄体最终成活率、平均体质量和产量均高于对照组。饲料系数方面,对照组明显高于A系和B系,但无显著差异 (P>0.05)。两选育品系间,“长荡湖1号”A系在成活率和产量方面均高于“长荡湖1号”B系,而B系则在最终平均体质量方面高于A系,但差异均不显著 (P>0.05)。整体上A系G1雌雄混合较对照组平均体质量提高11.69%,成活率提高22.90%;B系较对照组平均体质量提高21.91%,成活率提高5.51%。

表2 “长荡湖1号”在成蟹阶段的最终平均体质量、成活率、产量和饲料系数比较Table 2 Comparison of final average body mass, survival, yield and feed conversion ratio of "Changdang Lake 1" in adult E.sinensis culture stage

3 讨论

群体选育是改良甲壳动物生长性能的重要手段,而体质量和生长率是衡量选育效果的主要指标[16],体质量和生长率往往受内部因素和外部因素共同影响。内部因素主要指物种经过历代进化演变而来形成的内部固有遗传特点[17],在日本对虾(Penaeus japonicus)、三疣梭子蟹 (Portunus trituberculatus)[18]和中华绒螯蟹[19]上均有研究。外因主要有饵料营养[20]、放养密度[21]和水体环境[22]等。本研究中在相似的养殖环境和相同放养密度下,两选育品系无论雌雄,在养殖中后期 (7—11月),月平均体质量均高于未经选育的对照组。尤其在9—11月,“长荡湖1号”B系雌体显著高于未经选育的雌体 (P<0.05)。有研究表明,水产动物可以通过群体选育或家系选育等方式进行遗传改良[23-25]。虾蟹等甲壳动物体质量和生长速度的遗传力估计值介于0.17~0.56,表现为中高遗传力水平,因此体质量和生长速度等性状具有较大的选择潜力[26-27]。这说明中华绒螯蟹的生长速度受遗传影响较大,定向选育可以培育大规格中华绒螯蟹,本研究结果也表明“长荡湖1号”大规格中华绒螯蟹选育已初见成效。此外,不论是雌体还是雄体,3组中华绒螯蟹的WGR和SGR均随着养殖时间的延长而逐渐下降,这与以往研究一致[28-30]。

判断中华绒螯蟹是否开始性腺发育,表观上主要通过观察其生殖蜕壳情况,当中华绒螯蟹完成生殖蜕壳即表示其开始性腺发育,而遗传因素和环境因素是影响生殖蜕壳快慢的两大主要因素[15]。本研究中对照组雄蟹生殖蜕壳完成较快,这可能与其亲本来源于崇明本土蟹有关,在崇明本地养殖适应性强于长荡湖2个选育品系。有研究表明不同的地理位置对河蟹性腺发育存在一定影响[31],但是整体上3组中华绒螯蟹的GSI和HSI无太大差别,这主要因为长荡湖品系和崇明蟹均属于长江蟹,且两群体地理位置较近,所以性腺发育过程无明显差异。通常情况下,养殖中后期 (10—11月),雌、雄蟹完成生殖蜕壳后,性腺发育加快,性腺指数不断增加,积累在肝胰腺中的营养物质会陆续转移到性腺中,导致肝胰腺含量逐渐降低[32]。本研究中HSI和GSI整体趋势与先前研究一致,唯独“长荡湖1号”B系雄蟹肝胰腺呈现上升趋势并在11月中旬时显著高于其他2组 (P<0.05)。笔者推测这与“长荡湖1号”B系平均规格大有关,肝胰腺需要积累更多的营养物质维持机体需要,所以积累时间较长。也有可能其规格大,摄食和捕食能力强,摄取的食物较多,能量供应丰富,足够维持性腺快速发育,所以肝胰腺转移的相对较少。

饲料系数、成活率和产量通常被认为是评价水产动物养殖性能和种质优劣的三大部分,也是养殖从业者在实际养殖生产中关注的主要经济指标[33]。许多甲壳动物选育到子一代便较未选育组呈现一定的优势,例如三疣梭子蟹新品种“黄选1号”选育到G1代,体质量较未选育组提高了2.91%,成活率也较未选育组提高了8.66%[34];凡纳滨对虾(Litopenaeus vanname) 的快速生长品系选育一代后较未选育虾生长速度提高了21.2%,且在成活率方面也有较好表现[35]。本研究中不论雌雄,“长荡湖1号”A系和B系G1代都较未经选育群体成蟹平均体质量大、成活率高,尤其雌雄混合分析时,两选育品系较对照组体质量分别增加了11.69%和21.91%。该结果与“长江一号”中华绒螯蟹选育子一代平均规格比未选育组提高6.64%[4]、长江水系中华绒螯蟹野生和养殖群体选育G1代最终养殖规格和成活率都大于未选育组[28]等研究结果相符。这也说明通过群体定向选育大规格、高成活率的中华绒螯蟹是可行的。虽然本研究中“长荡湖1号”中华绒螯蟹子一代平均规格、产量、成活率和饵料系数较未经选育组有优势,但差异不显著。这说明以大规格为指标的选育工作已初见成效,但因传统群体选育需要对其生长性能和规格进行多次迭代累加,不断纯化基因型,才能使其稳定遗传下去,而目前选育工作刚进行至G1代,可能积累效果还不显著。一般而言,水体面积越大,越有利于中华绒螯蟹规格生长,本实验单个池塘面积不足80 m2,不适合大规格中华绒螯蟹的培养。另外,本养殖实验在崇明岛进行,水体有一定的盐度,而对照组用的是崇明本地蟹,因此实验组表现出的优势不明显。

总而言之,本研究刚进行到G1代,虽然选育效果还不太明显,但是最终体质量和成活率已略显优势,两品系有进一步选育的潜力。传统的群体选育方法虽然操作简单、效果明显,但是比较耗时,而且有一定的盲目性。在接下来的选育工作中,可以运用分子标记技术,筛选与体质量相关的特异性分子标记,加快大规格中华绒螯蟹的选育进度。在“长荡湖1号”养殖性能检验方面,建议在金坛本地进行实验,同时扩增单个池塘面积,以便检验新品系对本地环境的适应性及其规格优势。