地下空间工程新工科专业升级与实践教学探索

2021-06-21李涛刘波陈慧娴常雅儒

李涛 刘波 陈慧娴 常雅儒

摘 要:地下空间工程专业是根据我国城市发展的趋势和当前城市地下工程人才匮乏的实际情况设立的新工科专业。基于人工智能与机器人技术,发挥原有矿山建设学科优势,面向城市地下工程领域的多学科交叉复合需要的专业升级改造势在必行。实践教学环节是培养优秀工科本科生的重要组成部分。结合新工科建设对卓越工程技术人才素质的要求,提出地下空间工程新工科专业升级改造思路和举措,并针对实践教学环节提出具体改革措施。

关键词:地下空间工程;新工科;实践教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)09-0092-04

Abstract: Basing on the development trend of Chinese city and the lack of underground engineering talents, underground space engineering major is established. The major reforming is so imperative, which is based on the artificial intelligence and robotics, giving play to the advantage of original subject, and considering the requirement of interdisciplinarity. Practice teaching is very important when training engineering undergraduates. Ideas of major reforming is given, on account of the request of quality of engineering talents during emerging engineering education construction, and measures about practice teaching are proposed.

Keywords: underground space engineering; emerging engineering; practice teaching

新一轮科技革命和产业变革下,工程科技进步和创新成为世界各国关注的重点,而人才培养更是其中的重中之重[1]。基于此,教育部召开了新工科建设研讨会,指明了新工科建设发展方向。大专院校与科研院所作为培养科技创新人才的主体,探索多样化和个性化的人才培养模式,培养具有创新创业能力、与新经济发展相适应的复合型工程技术人才便是大家面临的一个重要课题[1-4]。中国矿业大学(北京)地下空间工程专业,脱胎于学校原有的矿山建设工程国家重点学科,随着1998年我国高等教育专业改革需要,矿山建设工程专业合并到了土木工程专业。面对人工智能与机器人技术等新兴技术,需要抓住专业改造升级机遇,发挥原有土木工程、矿山建设工程等学科优势,实现城市地下空间工程的再次升级。实践教学环节是地下空间工程专业建设的主要组成部分,如何进行改革以适应国家与社会对科技创新人才的要求,这是本文研究探讨的主旨所在。

一、地下空间工程新工科建设对工程人才素质的要求

面对新一轮的产业变革,国家和社会期待学科进步对社会经济发展承担更大使命,成为国家新经济建设的重要支撑。从这个意义上讲,人才培养是发展壮大新经济的首要资源,同时也是新工科建设和发展的主要着力点[2,4]。因此,高等院校应积极探索培养适应未来科技变化的卓越工程技术人才的新模式、新体系。

地下空间工程新工科工程技术人才应具有家国情怀和高尚品德。培养的学生应不仅是卓越的工程技术人才,还具有家国意识、法治意识、社会责任意识;地下空间工程新工科工程技术人才应具有扎实的专业技术和宽广的知识体系。国家推行“一带一路”倡议、“中国制造2025”、互联网和智能制造等以实现经济快速发展,推动产业转型升级,促使各种不同工科技术的深度融合、学科知识的交叉、渗透、拓展[3-5]。地下空间工程专业建设发展中既需要培养满足产业转型升级需求的人才,也更要根据科技未来发展方向,提前谋划适合未来发展需要的新的课程体系;地下空间工程新工科工程技术人才应具有创新精神和创业能力。二者相辅相成,在技术上敢于突破原来理念,运用新的思维方式和一定的技术手段,实现突破,方能在未来世界创新体系中占据战略制高点;地下空间工程新工科工程技术人才应具有国际视野和社会能力。科技的竞争是世界性的,国家推进“一带一路”基础建设、高铁建设、核电建设等项目都要求企业走出去进行国际合作。另一方面,由于工程项目的特殊性,需要一次完成并取得成功,没有弥补错误的机会,为确保项目的顺利完成,需要不同行业人员协商合作,这就要求工程技术人才具有有效沟通、团队协作等社会能力[6]。

二、地下空间工程专业升级改造思路和举措

在国家实施创新驱动发展、“一带一路”倡议、“互联网+”等背景下,研究分析城市地下空间工程的发展需求,设置基于人工智能与机器人技术的城市地下空间工程专业的课程体系,通过师资队伍建设、建设工程培养平台、搭建校外实践平台、完善人才培养质量保障体系等方式,促进专业改造升级,培养造就一批具有创新创业能力、跨界整合能力、高素质的各类交叉复合型卓越工程科技人才。

(一)研究契合国家和产业在未来城市地下空间工程的需求

目前,国际上已提出把“二十一世紀作为人类开发利用地下空间的年代”。中国也开始重视地下空间利用的立法工作,各地区已开始进行地下空间的开发规划。随着海绵城市、地下综合管廊、地下铁路、地下停车场、地下仓库等项目的大规模开展与实施,人工智能与机器人技术的运用便成为可能。结合目前人工智能与机器人技术在结构监测、工程安全分析、信息化施工等方面的应用现状,调研分析人工智能与机器人对城市地下空间工程转型升级的作用,为探索基于人工智能与机器人技术进行专业改造升级的培养方案和课程体系提供依据。

(二)转变教学理念,构建以学生为主体的教学模式

师生互动,改革教学方法和考核方式,引导学生主动学习、主动实践,鼓励学生问道、寻道、悟道,启发学生求是、求真、求业;焕发学生更大的自主学习激情与内生动力,让学生更好地成为自己,各个培养环节的设置均以学生为基本出发点,考虑学生能力提升需求,从而培养人工智能与机器人背景知识体系下的创新创业人才。

(三)推进信息技术与教育教学深度融合

通过融通线下与线上两个空间,对原有专业培养模式改造升级,形成新课程体系与原有知识体系的融合,实现“以教为主”向“以学为主”转变、“以课堂为主”向“课内外结合”转变及“以结果评价为主”向“结果过程结合”转变,在传统知识框架上,建构包含人工智能与机器人等新技术的知识结构。探索建立与学分制相适应的课程设置、质量监控、考核评价等教学管理制度,加强教学方法和教学手段的改革,将精心组织的教学资源、教学过程以在线课程的形式呈现出来。根据课程要求,学生掌握学习的主动权,自主选择在线学习的时间和地点,控制学习内容与进度,建立学生跨专业跨学校进行学分认定与转换的机制。探索“高足弟子传授”的教学方式,依托本科生全程导师制,突出教师主导的同时实现学生个性化学习需要,为创新教育提供必要的知识储备。

(四)完善地下空间工程专业人才培养质量保障体系

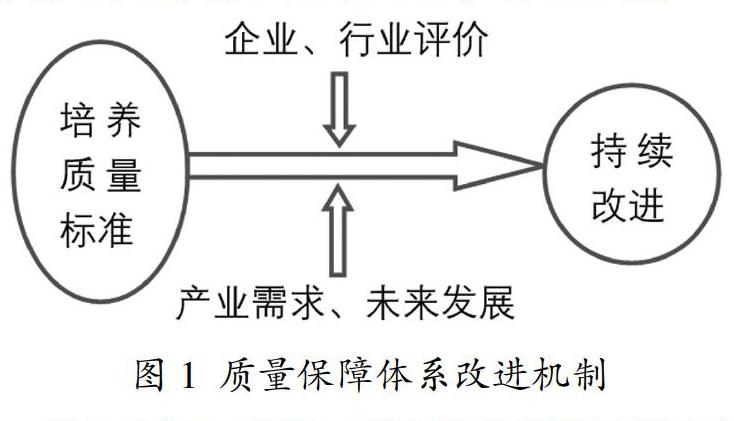

由质量标准体系、组织机构、保障主体和运行机制四个方面构成一个有机整体。研究人工智能与机器人背景下,地下空间工程面向未来和引领产业的发展目标,提出具有多维度、多元化、包容性和开放性的培养质量标准,并以产业当前需求和未来发展为导向,建立外部企业评价、行业评价驱动的质量持续改进机制。

三、地下空间工程新工科实践教学改革探索与思考

新工科建设对卓越工程人才提出了新要求,也为新工科教育模式、教学体系的改革指明了方向。实践教学环节作为新工科教育改革的重要组成部分,其改革的内容和实施方式对人才培养质量提升有着显著影响。结合中国矿业大学(北京)在新工科建设背景下针对实践教学所采取的具体措施,探讨实践教学改革的内容和实现途径。

(一)改革完善课程体系与实践教学内容

目前我国工程教育发展建设中,存在的最大问题是课程体系与实践教学体系结合不够[7],存在脱节情况,使得学生实践能力不强,创新意愿不足。新工科建设的核心层次是重构本科课程计划[8]。制定地下空间工程专业人才培养方案时,以通识教育、专业基础、实践教学、创新训练共同形成新工科工程教育的基本框架,以此构建相应的课程体系。课程体系改革中,加强了实践教学环节的内容,对实践性较强的课程,均安排了专用实践周。近年来,学校在改善实验教学条件的同时,不断整合更新实验项目,增强综合性,设计性和创新性实验并逐步提高比例。地下空间工程专业培养方案中实践教学增加至43周次,其形式包含实习、社会实践、课程设计、国际交流、研究报告、专业课程实验等,并开设城市地下空间工程综合实验,开拓实践教学广度和深度,突出在扎实学科专业知识的基础上,注重培养学生的领导力、团结协作意识和沟通能力。在社会实践、专业调研过程中,以社会主义核心价值观为引领,融入学习党的新思想新理念,使学科专业培养方案与国家重大战略相结合,培育学生家国情怀。

(二)扩大跨学科专业合作

目前基于专业课程目录形成的教学内容使得学生知识范围较窄,不能适应未来行业的发展需要,也与我国经济转型和产业升级不相匹配[3,8]。因此,地下空间工程专业实践教学改革需进行跨学科专业的合作,扩大学生知识领域,以满足国家对未来卓越科学技术人才的要求。学校以实践教学环节为依托,基于国家一流学科矿业工程、安全科学与工程两专业,与地下空间工程、地质工程、工程力学、土木工程、机械工程等相关专业通力合作,打破不同学科之间的界限,形成多学科交叉融合的合作模式。学校制定了促进跨学院跨专业的合作政策,建立了相应的评价体系。1. 学校积极鼓励不同学院老师共同申报学科竞赛课题,鼓励跨学院学生共同组队参赛,在学科竞赛筹备过程中,参赛学生可充分利用本学科知识,多专业融合,团结协作,在“跨界合作”中,最大程度实现知识的交叉运用;2. 以学生兴趣为出发点,支持学生跨专业甚至跨学院选择创新训练课题,培养学生进行科学研究的能力,激发学生求知欲和探索精神;3. 鼓励专业任课老师开设面向全校各专业学生的通识教育选修课和专业选修课,对理工科学生的通识教育选修课从社会科学类、人文艺术类等学科进行学分要求,使学生拓宽知识视野,全面了解各专业的学科发展前沿以及主要的科技水平;4. 进行跨学科实践教学的课程建设和教学改革立项,提供经费支持,促进跨学科专业合作。

(三)推进校企合作广度和深度

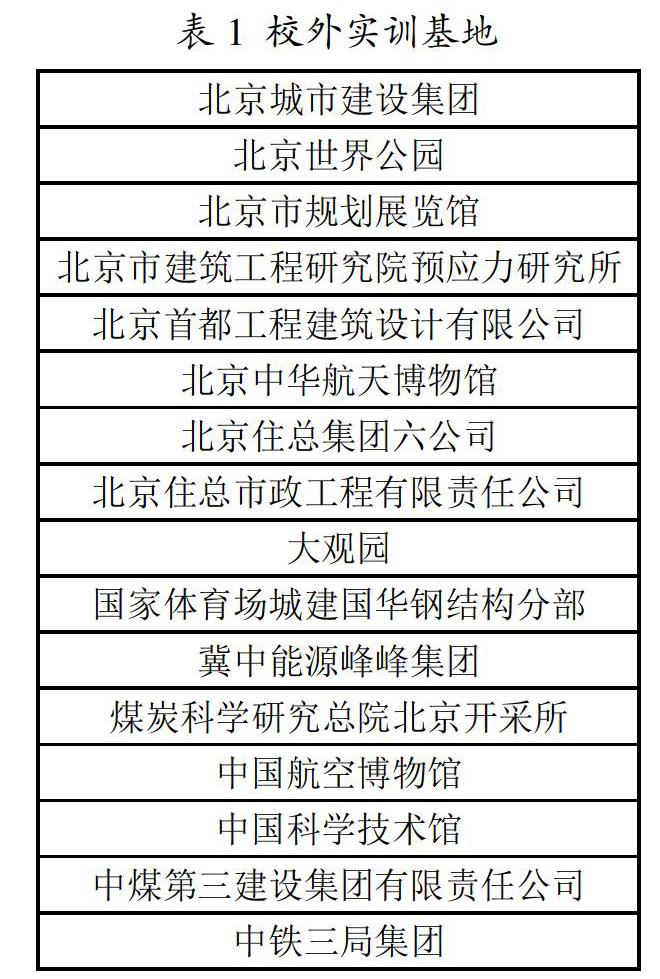

目前我国企业还未能真正参与到工程人才培养中[3],而高校的科研成果也未能真正在产业界得到很好的应用,形成从科研成果到企业产品,再到推广应用,反过来,从应用过程中发现问题,再进行改造和创新的良性循环。这制约了我国科技水平的发展。因此,为适应新经济发展对科技水平的要求,提升新技术的转化能力,进行专业建设与产业发展对接尤为重要[9]。为进一步推进校企合作的广度和深度,提升学生实践创新能力与社会能力,学校邀请专业相关知名企业专家参与培养方案制定、课程建设、实习实训基地建设、教师挂职、生产实习指导等,学校也将相关研究成果应用到企业实际工程中去,提高生产力,降低工程造价,从而提高企业的行業竞争力。例如我校力学与建筑工程学院邀请中建一局发展有限公司、北京城建集团、北京住总集团等行业知名企业专家共同制定地下空间工程专业培养方案;联合北京住总集团、北京市教委共建北京市校外人才培养基地;在神华集团、潞安集团、晋煤集团等企业进行教师挂职,学校培养企业员工的合作等实践教学的深度交流。学校通过与行业内的优秀企业或科研院所进行合作,掌握了行业发展状况和未来发展需求,保证教学内容的前沿性。我校现有的实训基地如表1所示。

表1 校外实训基地

(四)加强国际合作交流深度

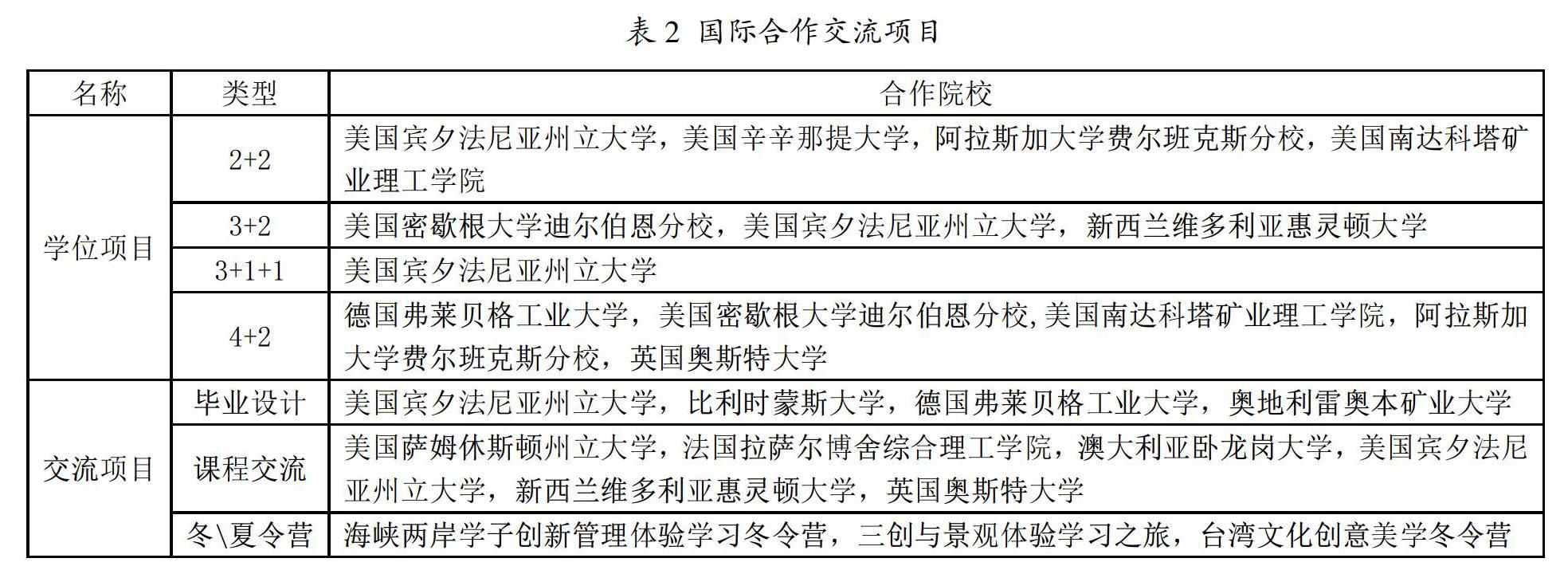

新工科背景下专业工程人才需具有国际视野和全球胜任力,这是由经济全球化与我国高等教育强国战略所决定[4]。学校已与英国、美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、韩国等国家和地区的45所大学建立了合作关系,具体合作交流项目如表2所示。以“毕业设计交流项目”为例,我校选派若干名大三本科生于大四学年春季学期1月至5月赴合作院校进行交流,在外方导师指导下完成本科毕业设计及论文后回我校进行答辩,交流期间学费全免,成绩排名专业前30%者还有机会获得国家留学基金委资助生活费和往返机票。我校部分课程实行全英(或双语)教学和考核,注重学生对专业外语的学习,为日后参与国际学术交流打好语言基础。此外,聘请国外合作大学的教授及国际上享有声誉的行业专家来我校进行部分课程讲授及公开讲座,帮助学生了解本专业国际前沿课题和发展前景,一定程度上拓宽学生的国際视野。学校国际化协同育人初见成效,通过各种形式的国际交流合作,学生初具国际视野,思维也更加开阔。

(五)大力支持创新创业教育

创新创业能力是新工科专业人才需具备的至关重要的能力[4]。结合国家、北京市与学校各级别的创新创业训练项目,有针对性地将训练内容融入到实践教学体系中。创新创业训练项目的内容需结合当前工程实际问题进行设计,学校提供经费支持,在提高学生综合运用知识、技能和自主设计的能力,加深对本专业知识内容认知程度的基础上,培养学生的创新开拓精神。另外,利用学校的国家级、省部级重点实验室平台,以及创新实践基地平台,对学生参加创新性实验与自主实验进行大力支持。创业教育方面,鼓励有创业志向和创业潜力的本科生,将创业项目落地实施,学校提供一定的经费支持,帮助他们通过充分利用所学知识储备,发扬探索和冒险精神,在机遇与挑战中锻炼和提升多方面能力,走向新的人生高度。此外,学校也组织和参与国家及北京市各级别的学科竞赛,例如建筑设计大赛、测量大赛等,调动学生积极参与,建立评价激励机制,将课程知识融入学科竞赛中,从而进一步提高学生创新精神与创业能力。

参考文献:

[1]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[2]吴爱华,候永峰,杨秋波,等.加快发展和建设新工科,主动适应和引领新经济[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[3]陆国栋,李拓宇.新工科建设与发展的路径思考[J].高等工程教育研究,2017(3):20-26.

[4]林健.加快新工科建设,推进工程教育改革创新[J].清华大学教育研究,2017,38(2):26-35.

[5]李华,胡娜,游振声.新工科:形态、内涵与方向[J].高等工程教育研究,2017(4):16-19.

[6]周开发,曾玉珍.新工科的核心能力与教学模式探索[J].重庆高教研究,2017,5(3):22-35.

[7]陈慧,陈敏.关于综合性大学培养新工科人才的思考与探索[J].高等工程教育研究,2017(2):19-23.

[8]胡波,冯辉,韩伟力,等.加快新工科建设,推进工程教育改革创新[J].复旦教育论坛,2017,15(2):20-27.

[9]夏建国,赵军.新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J].高等工程教育研究,2017(3):15-19.