郭文景笛子三重奏《竹枝词》的和声处理技法与形象塑造研究

2021-06-21○王瑞

○ 王 瑞

《竹枝词》是我国当代著名作曲家郭文景①郭文景(1956- ),男,中央音乐学院作曲系主任,博士研究生导师。代表作:歌剧《狂人日记》;协奏曲《愁空山》《山之祭》等。先生受2010年中央音乐学院211精品工程室内乐项目的委约而创作的笛子三重奏作品。该作品由著名笛子演奏家唐俊乔教授以及她的两位学生王俊侃、屠化冰首演于2010年北京现代音乐节,并随即得到了音乐学界的广泛关注。其中,作品分析学家李吉提教授认为《竹枝词》中“郭文景所谓‘极限写作’的理论和方法为乐曲探索新的途径,并在中国民族音乐文化的基础上,赋予了作品新的现代音乐品味”②李吉提:《中国当代音乐分析》,上海:上海音乐学院出版社,2013年,第130页。;青年学者魏明在他的博士学位论文中也提及了《竹枝词》,并认为该作品“在使用西方专业音乐写作手法和借鉴西方音乐结构思维的基础下,将从语言式节奏陈述与语态式旋律线条走向中获得的启发,用于三只竹笛所演奏的和音式及对位式旋律线条的写作思路中,并通过对音乐形象的刻画,实现其写意式音乐表达”③该观点引自中央音乐学院魏明的博士学位论文《中国当代民族室内乐创作路径研究》。该文选择了中央音乐学院五位作曲家(向民、杨勇、郭文景、秦文琛、贾国平)的民族室内乐作品,通过对作品创作思维和技术构成两个层面的剖析,阐述当代民乐室内乐创作中的不同路径。。两位学者的文章——尤其是魏明博士深入阐述该作品的创作理念及第一乐章音高材料的选择,对本文的写作提供了借鉴价值,也由此引发了笔者的思考。不过,对于该作品整体的和声处理——尤其是音高材料基本结构成分的组织技巧,包括这两篇在内已发表的文章尚缺乏分析实践。因此,笔者选择从这一角度入手,对《竹枝词》进行深入研究。

《竹枝词》的创作灵感来源于明代程敏政在《岁寒三友图赋》中所描绘的竹子枝干挺拔、坚贞不屈的高风亮节,其作品名称取自唐代诗人刘禹锡的著名诗作《竹枝词》。该作品共有三个乐章构成,分别描写竹子的三种形态,即冻竹、雨竹、风竹。下面,笔者分别阐述三个乐章和声的基本结构成分、组织技巧、整体音高(调性布局)及其与作品形象塑造的结合意义。

第一乐章:《冻竹》和声的基本结构成分及其组织技巧

在第一乐章中,作曲家采用了以散版为主要特征的节奏音型来刻画“冻竹”的形象。为此,作曲家也有意将自然音(五声调式)与半音化的音高结构结合在一起使用,从而保留“本土特征”(即五声调式音高材料)的同时,通过复合、半音化衔接等处理手法形成了该乐章冷基调的和声色彩。

1.复合化的五声调式结构成分及其组织技巧

将五声音组复合处理,是作曲家在该乐章中所使用的最为典型的音高材料构成方式。这样的手法由两个以上不同宫系统的五声音组分层组合形成,当两个宫系统相距小二度(大七度)、三全音之时,其结合的音响紧张度最为强烈,从而形成极为尖锐的半音化音响效果。在第一乐章《冻竹》中,作曲家将宫系统相距三全音关系的五声音组叠合使用,从而构成结构循环调式④“以八度等值划分为基础的,特定结构音组的循环模式,称为结构循环调式。”此概念引自刘康华:《二十世纪和声的基本结构成分及其衍生的音高关系体系》,《中央音乐学院学报》,2006年,第2期,第18页。。(见谱例1)

谱例1 梅西安第七种有限移位调式

谱例1展现了《冻竹》呈示段与展开段的调式音列取材。其中,A宫调式位于Ⅰ声部(D调曲笛),bE宫调式位于Ⅱ声部(bB调曲笛)。两个宫调系统之间没有共同音,其结合的结果便是该谱例第2小节中缺省D与#G音的结构循环调式,即梅西安有限移位调式⑤郑中、童忠良:《论有限移位调式的对称模式》,《音乐研究》,2003年,第1期,第44页。的第七种形式。

谱例2展现了该和声材料在实际作品中的运用。(见谱例2)

谱例2 《冻竹》第5-13小节

谱例2中主要的和声材料出现在第Ⅰ声部(D调曲笛)与第Ⅱ声部(bB调曲笛)中,而第三声部(大G调笛子)在该片段中起到了补充的作用。其中,Ⅰ声部除第3小节G音外,其余音均建立在A五声宫调式;Ⅱ声部中的音均建立在bE五声宫调式。与此同时,作曲家有意将两个声部形成交错节奏,其总体音高沿着谱例1中第2小节的结构循环调式上行级进至第3小节Ⅰ声部的G音,而纵向构成则以半音关系为主(笔者在谱例中用方框圈出)。该谱例中,作曲家巧妙地运用相距三全音的宫调系统所构成的结构循环调式音列,并成为十分重要的表现冻竹形象的和声材料。

而这样的和声材料也为纵向半音化的和音运用提供了可能。(见谱例3、4)

谱例3 《冻竹》第14-17小节

在谱例3中,作曲家发展了谱例1的结构循环调式和声材料。该谱例纵向音高的分析笔者采用了阿伦福特的音级集合理论⑥参见艾伦·福特:《无调性音乐的结构》,罗忠镕译,上海:上海音乐出版社,2009年。(为方便呈现,谱例中部分音高采用等音记谱的方式)。其中,该片段纵向音高以0 1 2集合(均相差半音关系)为主,有时也会呈现0 1 3集合(由一个半音和全音构成,源于该结构循环调式中缺少D与#G音)。这样的半音化的和声材料极大地丰富了该乐章的音响色彩,并在其展开段中得到更加充分的使用。(见谱例4)

谱例4 《冻竹》第31-41小节

在谱例4中,横向音高材料除了第32-33小节加入了偏音外,三个声部其余的调式音列构成均与谱例3保持一致。在纵向构成上,作曲家力求在三全音框架上填充尽量多的半音(具体音高以及基本序谱例中已标出),缺少的音均为此结构循环调式中没有的D和#G音。

综上所述,作曲家在冻竹的塑造中将由相距三全音的五声音列所构成的结构循环调式作为十分重要的和声材料。这样的处理使得声部横向上保持了五声性的特点(即“本土特征”,以便于笛子的演奏;声部纵向上则较多构成不协和的半音音响,从而增强了五声性调式音列的和声张力和音响效果)。

2.半音化衔接的五声调式结构成分及其组织技巧

作曲家在第一乐章《冻竹》的对比段中采用了半音化衔接的处理手法,这样的手法具体表现为一个五声结构音组“搭桥”连接到另一个五声音组,从而取得音响色彩上的变化。(见谱例5)

谱例5 《冻竹》第22-27小节

笔者在谱例5中对作曲家所使用的五声音组材料进行框注,并运用较直观的方式在谱例最后一行对其进行总结。该谱例第1小节前三拍建立在A宫系统之上,随后通过A-bB之间的半音关系衔接至降D宫系统并以此类推至其他宫调系统。值得一提的是,该谱例中作曲家将这些五声音组以不同的形态分配在三个笛子声部中,并通过其舒缓的节奏与呈示段形成鲜明的对比。

除此之外,在该乐章的开始与结尾作曲家还将三支笛子的筒音d-f-A以和音的方式呈现,其较为低沉的音色也为表现冻竹起到了相应的意义。

3.整体音高关系与调性布局

第一乐章《冻竹》的音乐结构功能、和声材料构成与调性布局如下:(见表1)

表1 《冻竹》的音乐结构功能、和声材料构成与调性布局

《竹枝词》第一乐章借鉴了西方再现三部性的结构思维,不过这样的结构并非体现于主题旋律,而是体现在和声材料的构成上。该乐章以和音D-F-A开始与收束,为该乐章多调性的处理奠定了基础,并体现在呈示与展开段中两个相距三全音的五声音组纵向半音化的结合之上。与此同时,该乐章对比段将五声音组半音化衔接处理,其声部横向运动同样体现出多调性的特征。总而言之,作曲家在第一乐章中通过五声与半音音高材料的结合,成功塑造了严寒下枝干挺拔坚贞不移的冻竹形象。

第二乐章:《雨竹》和声的基本结构成分及其组织技巧

《竹枝词》的第二乐章为《雨竹》。在该乐章中,作曲家依然大量使用了自然音(即五声性调式)的音高材料,并通过点描、延展、分裂、交叉、叠合等手法以及节奏、速度的变化描绘在绵绵细雨、和风中雨、瓢泼大雨中生长的竹子形象。

1.多声部结合的自然音(五声性调式)结构成分及其组织技巧

第二乐章《雨竹》中的自然音结构成分除了运用五声调式音组外,还经常使用“八音五声音阶”——即在宫商角徵羽的基础上加入清角、变徵和变宫三个偏音。不过,作曲家在使用该和声材料时经常采用省略的方式,即使用某一偏音并与五声音组相结合。

该乐章的A段作曲家根据其形象运用点状无固定时值的记谱方式,并通过音响空间感的塑造形象描绘了淅淅沥沥的“滴雨之声”,其多声部结合的处理方式如下。(见谱例6)

谱例6 《雨竹》第1-7小节

谱例6中的三个笛子声部分别建立在A宫、bE宫、C宫调式。其中,第Ⅰ声部(D调曲笛)选取的音为A宫调式五声四音组A-#C-E-#F与变宫音#G;第Ⅱ声部(bB曲笛)选取了bE宫调式中的五声四音组bE-F-G-bB;第Ⅲ声部(C调曲笛)选取了C宫调式中的五声音组C-D-G-A与变宫音B。由此,作曲家各声部选取的音正好构成完整的十二个半音(见调式材料与相互关系图示)。其中,该片段第1句呈现了无固定时值节奏的“自由十二音”的音响效果;随后,作曲家在Ⅱ、Ⅲ声部中规定了严格且相同的速度和时值;起补充作用的第Ⅰ声部速度、时值依然较为自由。

该乐章的C段中作曲家在保留谱例6中的和声材料的同时,运用快速点状的演奏技术以及三个声部的模仿、分裂、紧接、叠合等手法塑造了在瓢泼大雨中顽强成长的竹子形象。下面,笔者截取了其中三个精彩的片段进行分析。(见谱例7)

谱例7-a 《雨竹》第20-28小节

谱例7-b 《雨竹》第31-34小节

谱例7-c 《雨竹》第36-42小节

谱例7-a节选自第二乐章C段(快板)的开始。这时,作曲家在每一声部中运用十六分音符点奏形成的音高材料均来自谱例6。其中,该材料在谱例前7小节的三个声部分别呈现后,于第8小节的第Ⅰ、Ⅱ声部转换为卡农模仿的形态。谱例7-b的第1、2、4小节作曲家运用了分裂的处理手法进一步发展了谱例7-a中的音高材料,与此同时卡农模仿的时值也进一步缩短(笔者称之为紧接手法)。谱例7-c中作曲家又以叠合的方式组织该音高材料,其1、2、5、6、7小节纵向音高结构分别为纯四度、大六度(后有音程上的变化)、小三度、含纯四度与大六度的和音,而这样的处理使得该作品形成丰富的声部形态变化与音响色彩的加强。

2.半音化衔接的纯五度和音及其组织技巧

该乐曲第二乐章B段中,作曲家将纯五度和音作为和声的基本结构成分,并运用半音化衔接的手法发展该材料,以形象描绘在和风中雨中生长的竹子形象。(见谱例8)

谱例8 《雨竹》第8-14小节

谱例8中的纵向音高结构均为纯五度和音,作曲家将其巧妙地分配在三个声部中,从而各个声部形成不规则的节奏律动。该段也十分考验演奏者之间的声部配合能力。与此同时,笔者将该纯五度和音的上声部摘出以更好地分析作曲家横向音高结构的处理。该谱例中,作曲家较多地使用五声性调式中三度音程构成的音组(即宫-角-徵、羽-宫-角关系),并寻求相距半音关系的宫系统之间的衔接。笔者认为,这样的处理手法并非作曲家有意为之,但体现了他对和声色彩的丰富的想象力以及运用和声刻画音乐形象的能力。

3.整体音高关系与调性布局

第二乐章《雨竹》的音乐结构功能、和声材料构成与调性布局如下表:(见表2)

表2 《雨竹》的音乐结构功能、和声材料构成与调性布局

《竹枝词》第二乐章《雨竹》采用了对称五部的曲式结构,以顺应乐曲所展现的由绵绵细雨至瓢泼大雨,再回到绵绵细雨的过程。其中,该乐章的A段与C段作曲家使用了“八音五声音阶”这一音高材料,并根据其形象展现的需要采用了不同的节奏、速度与处理手法,其笛子三个声部分别以A、bE、C为中心音。相较而言为塑造和风中雨的形象,两个对比段(B、B1段)中作曲家采用了协和纯五度和音所构成的和声材料,并通过横向半音化衔接的处理以及丰富的节奏变化形成了该段主要的风格特征。

第三乐章:《风竹》和声的基本结构成分及其组织技巧

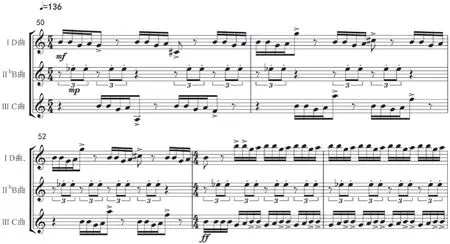

《竹枝词》中第三乐章标题为“风竹”,这也是该作品中最为热烈且炫技性最强的乐章。该乐章中作曲家将“极限写作”发挥到极致,并通过三支竹笛的相互“竞赛”将全曲推向最终的高潮。

1.单音发展而成的五声调式结构成分及其组织技巧

《风竹》乐章中作曲家同样将五声调式作为和声的基本结构成分,并通过“单声复调”的处理手法形成和声材料之间的相互关系。“所谓‘单声复调’,是指其外观形式由诸多线条结合而成,而内在本质则是一个单声部进行的多声化线状织体。由于在单声复调织体中,一连串有组织的音高不仅作为旋律被陈述着,紧接着又作为和声被保持着,使每个音自身均既有横向水平意义,又有纵向垂直意义的二重作用。”⑦刘永平:《论单声复调及其织体构成——现代音乐复调技法研究之二》,《黄钟》,2007年,第1期,第10页。在该乐章的开始,作曲家将“单声复调”运用在E音之上。(见谱例9)

谱例9 《风竹》第1-3小节

谱例9展示的是第三乐章《风竹》的开始,此时笛子三个声部的音高均建立在单音E之上。作曲家运用了节奏卡农的手法——即三支笛子在不同的时间点进入演奏同样的节奏音型,通过不断交错的节奏变化丰富音响层次。随后,作曲家在保持“单声复调”写作的同时,将单音发展到五声性音高材料中。笔者选取了较有代表性的片段。(见谱例10)

谱例10-a 《风竹》第13-16小节

谱例10-b 《风竹》第21-26小节

谱例10-c 《风竹》第98-99小节

谱例10-d 《风竹》第116-119小节

谱例10-a位于第三乐章的13-16小节,这时作曲家依然延续了谱例9中的节奏卡农的手法,三个声部依次延续一拍进入。与此同时,作曲家将和声材料扩展为五声调式三音组E-G-A。其中,E音为动态持续音;G、A音作为装饰音交替出现在各个声部中并伴随着重音力度的变化。谱例10-b位于第三乐章的回旋性插部中,此时的音高结构建立在五声音调三音组G-A-B之上,其核心音型在不同声部中交替出现,形成“单声复调”的织体形态。经过主部再现后,该乐章进入另一个插部。这时,作曲家交替运用e羽(E-G-A-B-D)和e角(E-D-A-C-D)调式所构成的五声性音高材料,且不同声部交错使用8个三十二分音符、4个十六分音符、2个八分音符以形成节奏上的错位。谱例10-d位于第三乐章的尾段,此时的和声材料建立在五声音调三音组C-D-E之上。这时作曲家借鉴了民间音乐“紧打慢唱”的处理手法,通过上两声部的快速交替演奏以及第三声部对音高材料的放宽处理,形成音响效果上的丰富变化。

综上所述,作曲家将单音发展而来的五声音高材料运用到“单声复调”的织体形态中,并通过运用节奏上的变化以及三支竹笛声部的配合丰富了乐曲的层次和和声音响,为“风竹”的形象塑造起到了重要的支持作用。

2.全音阶音列及其组织技巧

在第三乐章《风竹》后续发展的过程中,作曲家在保持“单声复调”写作思维的基础上还将全音阶音列材料运用其中。(见谱例11)

谱例11中的三个片段均由五声音组发展而来。其中,谱例11-a以G-A-B这一五声三音组为基础,其第Ⅰ声部(D调曲笛)、Ⅲ声部(C调曲笛)的正拍均由这三个音组成。此外,第Ⅰ声部增加#C音,第Ⅲ声部增加F音,第Ⅱ声部(bB曲笛)建立在单音bE之上,它们共同合成为一个全音阶A-B-#C-bE-F-G-A。

谱例11-a 《风竹》第50-54小节

谱例11-b 《风竹》第126-130小节

谱例11-c 《风竹》第165-170小节

谱例11-b中的核心音高材料建立在五声三音组C-D-E之上。该核心音组于谱例第1小节至第3小节的第2拍之间交替出现于第Ⅱ(bB曲笛)、Ⅲ(C曲笛)声部中,随后转换至第Ⅰ(D调曲笛)、Ⅱ声部(bB调曲笛)并于第5小节再次转换回Ⅱ、Ⅲ声部。与此同时出现的其他声部中作曲家在核心音组C-D-E的基础上对其节奏进行变化处理,并加入了#F、bB两个音,使该片段总体的音响效果建立在全音阶音列C-D-E-#FbA(省略)-bB-C之上。

谱例11-c同样建立在核心音组C-D-E之上。该核心音组出现在谱例第1小节的Ⅰ声部(D调曲笛)中,随后转移到第Ⅲ声部(C调曲笛)并于第3小节再次回到Ⅰ声部。与此同时,其余两个声部在全音阶音列的基础上,以三全音音程构成纵向叠合,共同合成为全音阶音列C-D-E-#F-bA(省略)-bB-C。

3.整体音高关系与调性布局

第三乐章《风竹》的音乐结构功能、和声材料构成与调性布局如下表所示:(见表3)

表3 《风竹》的音乐结构功能、和声材料构成与调性布局

第三乐章《风竹》采用了具有回旋特征的音乐结构,并通过作曲家十分擅长的“单声复调”等极限写作手法,塑造了在狂风骤雨下顽强生长的竹子形象。该乐章的开始建立在单音E之上,作曲家通过笛子三声部的“单声复调”形成了丰富的织体变化,并在其随后的发展中将单音扩展为五声三音组和全音阶音列。此外,该乐章较少使用半音化的和声材料,其音乐风格较前两个乐章亦形成了鲜明的对比。

兼谈《竹枝词》的演奏技巧与形象塑造

《竹枝词》是郭文景先生的第一首为同家族乐器写作的重奏作品,其初衷意在探索没有低音乐器的民乐合奏的可能性⑧此段行文参考笔者对作曲家郭文景先生的专访。。作曲家早年在歌舞团的工作经历使他对中国民族乐器了如指掌,而该作品的首演者唐俊乔与两位学生高超的演奏技艺同样为作曲家“极限写作”的创作思路以及在该作品中展现笛子的演奏技巧与表现力提供了强有力的支持。

为塑造“冻竹”所展现冷基调的色彩,作曲家在《竹枝词》第一乐章中充分使用大幅度的滑音,运用装饰手法模仿箫声等较有特色的演奏手法,充分展现笛子的表现力。在第二乐章中,作曲家根据“雨竹”的形象特点,运用不同的节奏、速度、音量,并在三个笛子声部中将这几个因素相互对比与相互组合,使得整个乐章充满了趣味。在第三乐章“风竹”中,作曲家将笛子高强度的吐音、剁音演奏技巧与三个笛子此起彼伏的声部运动发挥到极致,形象地展现了狂风下竹子的顽强与坚贞。

结 语

作为一名在20世纪80年代“新潮音乐”⑨此概念由王安国提出。王安国:《我国音乐创作“新潮”纵观》,《中国音乐学》,1986年,第1期,第4–15页。创作观念下成长的作曲家,郭文景积极创作民族室内乐作品,并在创作的过程中探索如何将西方现代音乐创作技术融入中国民族器乐作品中。《竹枝词》是郭文景继《晚春》之后的又一部成功的民族室内乐作品,其和声思维、技法及其所体现的对中国民族音乐再创作的思考在当今依然具有相当的价值与意义。通过前文对作品《竹枝词》和声处理技法及其形象塑造的研究,笔者将其归纳总结为以下三点:

第一,作曲家创作《竹枝词》时十分注重于五声性和声(音高)材料的使用,并以此体现作品中的“中国元素”与本土特征。与此同时,作曲家也十分注重于从传统诗词中汲取营养,将中国语言中的“写意式”的特点融入到音乐创作中,并通过笛子富有表现力的音色以及相互之间的配合,生动展现诗歌《竹枝词》中的意境以及所体现的精神内涵。

第二,该作品的和声语言同时融汇了西方古典、浪漫以及20世纪现代音乐的风格特征,并在其音高材料发展、变化、衍生的过程中与乐曲的形象塑造完美的结合。作曲家在第一乐章中通过相距三全音关系的五声调式的复合,将“梅西安有限移位调式”运用其中,其半音化的音响效果塑造了严寒下生长的“冻竹”形象;与此同时,作曲家还将五声调式结构成分半音化衔接,丰富了作品的和声色彩。作曲家在第二乐章中将“八音五声音阶”作为重要的和声材料,并通过点描、分裂、交叉、叠合等处理手法刻画风雨下的竹子形象。该乐曲第三乐章在创作理念与音乐风格上与前两个乐章均形成了鲜明的对比,作曲家将“极限写作”的理念与“单声复调”的技术运用在单音、五声音组与全音阶音列材料之上,并通过高强度的炫技以及声部之间的配合将全曲推向最终高潮的同时塑造了狂风下的竹子形象。

第三,《竹枝词》的三个乐章分别借鉴了西方三部性、对称、回旋的结构思维,其整体音高关系对作品结构的形成亦产生了相应的意义。与此同时,郭文景写作该作品时力求充分展现笛子的演奏特性与表现力,并以作曲家的角度进一步探索民乐重奏更多的可能性。

正如刘康华教授所言:“从上世纪80年代起,中国作曲家音乐创作中开创了探索和声(音高结构)个性写法的百家争鸣的局面。这种探索从开始的那天起,便离不开它的‘本土’特征”⑩详见刘康华:《中国当代作曲家和声语言构成的思维与技法研究》,《乐府新声》,2014年,第1期,第22–51页。在本文中,作者具体阐述“本土”特征:即以作曲家对中国文化的理解或感受为基础、以创作相应的个性化音高材料为核心、以西方现代音高组织技术为借鉴、通过创建新的材料关系以适应和声材料的基本特性以及中国音乐文化的特定理念,并提出“和音、音组、音列、音响”等四种涵盖20世纪西方音高组织手法的基础性内容同样包含中国当代作曲家的音乐创作。。郭文景的《竹枝词》也不例外。作为一首为民族器乐三重奏创作的作品,作曲家在注重使用“本土”特征——即五声性调式和声材料的同时,融汇了具有西方20世纪现代音乐特征的创作手法,彰显其和声个性风格的同时为作品所要展现的形象塑造发挥了重要的作用。笔者希望该作品的研究能为中国当代民族室内乐的创作提供参考价值,以期未来诞生出更多的优秀作品。