奏鸣曲式原则在罗忠镕音乐作品中的运用

——兼谈其音高技术的衍变

2021-06-21刘涓涓

○ 刘涓涓

罗忠镕(1924- )在他的音乐创作中广泛地运用了奏鸣曲式的结构原则。他曾说:“在我的作品里,结构上大概我写的奏鸣曲式是比较多的。”“我的目的不是在打破传统,目的是要有新的表现。如果传统的因素非常适合你,为什么不用呢?为什么不那样表现呢?比如奏鸣曲式恰好适合我的需要,那为什么不能用?”“比如说奏鸣曲式,……我也有各种各样不同的想法。”①出自笔者2004年1月9-11日对罗忠镕的访谈内容,其中部分发表于《谈话与思考——罗忠镕研究之一》,载《音乐研究》2004年第3期,第53–65页。下文中未注明出处的引语均来自这次访谈的内容。

罗忠镕将这样的技术意识贯彻在创作实践中,因而运用奏鸣曲式原则的作品广泛分布在他的五声化风格时期(1948-1958)、半音化风格时期(1958-1964)和五声性十二音风格时期(1979年至今)。在采用调性语言的作品中,有的结构庞大,如《第一交响曲》(1958-1959)②赵行道:《谈罗忠镕的第一交响乐》,《人民音乐》,1959年,Z1期,第84–88页。;有的结构袖珍,如《五首五声音阶前奏曲与赋格》(第一套)第五首(1962-1963)③出自笔者2002年10月30日-11月2日对罗忠镕的访谈内容,罗氏提及“桑桐认为这是一首微型奏鸣曲”。;有的是单章套曲化结构,如《第二交响曲“在烈火中永生”》(1963-1964,乐谱未出版);有的结构倒装,如《奏鸣曲——圆号与钢琴》(1987)第一乐章;有的是多个乐章运用奏鸣曲式原则,如《管乐五重奏》(1980)第一、二乐章④陈铭志:《罗忠镕的〈管乐五重奏〉》,《中国音乐学》,1991年,第3期,第13–21页。。在采用五声性十二音技术的作品中,仍有不少作品保持着奏鸣曲式的结构因素,如《第二弦乐四重奏》(1985)⑤郑英烈:《罗忠镕〈第二弦乐四重奏〉试析》,《音乐艺术》,1988年,第4期,第55–58页。和《第三小奏鸣曲》(1999),等等。

由于论文篇幅所限,也因为对罗忠镕音乐作品,尤其是对他五声性十二音作品的研究文献已有不少,因此,本文将撷取四部既能够代表罗忠镕不同风格时期的特点,又有一定关联的作品为主要研究对象,以作曲家自述的背景性资料为参照,来观察他是如何处理这些作品在奏鸣曲式原则下的内在进程;这样的进程与音乐材料的特性、艺术表现的需要存在怎样的联系;在他不断将日趋成熟的音乐观念付诸奏鸣曲式原则的实践过程中,与之紧密相关的音高手法又是如何发展衍变。

一、《第一小奏鸣曲》第一乐章

罗忠镕的《第一小奏鸣曲》(1952)是为了学习曲式而写。但这不是一般意义上的习作,而是他放入自己作品目录⑥罗忠镕:《音乐作品编年目录》,载钱仁平主编:《中国新音乐年鉴2014》,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第243–260页。的第一首器乐曲。在此之前,他的作曲技术理论学习过程似乎既不“系统”也不连贯:从1947年到1951年之间,他先是在上海音乐专科学校就读小提琴专业时旁听了谭小麟的“欣德米特两部写作练习课”一个学期,并向同窗好友桑桐学习勋伯格和声体系。工作后,开始自学〔德〕欣德米特(Paul Hindemith)的《传统和声学》(英文版)与〔美〕匹斯顿(Walter Piston)的《和声学》(英文版),还随丁善德学习了不到一年的对位法。后来到北京中央音乐学院音乐工作团创作组工作,又开始自学〔英〕普劳特(Ebenezer Prout)的《赋格》(英文版)和〔法〕杜布瓦(Theodore Dubois)的《对位与赋格教程》(法文版)。至此,罗忠镕已经有了作曲、和声与复调的基础,于是他通过创作的方式来学习曲式:“我的两首《小奏鸣曲》,是我刚到北京来学习曲式时就写了。后来还写了一首《钢琴奏鸣曲》,但是谱子没有了,傅聪还练过,也是当时为学习曲式而写的。”⑦出自笔者1999年7月16-23日对罗忠镕的访谈内容,另一首小奏鸣曲是指《第二小奏鸣曲》(1954)。《钢琴奏鸣曲》(1953)是一首单乐章奏鸣曲,罗忠镕在2002年10月30日-11月2日的访谈中说:“这首奏鸣曲在格调上有点像斯克里亚宾的奏鸣曲,但乐谱已在‘文革’中随同其他一些手稿丧失了。”

(一)结构特征:清晰典型的奏鸣曲式

《第一小奏鸣曲》包含三个乐章及其性格、速度与结构的对比,是小奏鸣曲常见的套曲形式。其中,第一乐章是结构清晰、性格典型的快板奏鸣曲式。(见表1)

表1 罗忠镕《第一小奏鸣曲》第一乐章的曲式结构特征

正主题明快诙谐(Allegro scherzando)且富于动力感,这是由较高的音区、快板的速度、突强的力度、带有非节拍重音的弱起节奏、密集的和声排列法、频繁呼应的对位织体共同塑造的。谐谑的情绪来自二度叠置特征的不协和和声,令人联想到中国民间打击乐的音响(见谱例1)。

谱例1 《第一小奏鸣曲》第一乐章呈示部正主题

副主题安静如歌(tranquillo e cantando),但仍保留了前面对位化的织体,伴随着主题在音区布局上的高起低收和左手声部在低音区的下行半音进行,音乐性格变得有些许黯淡惆怅(见谱例2)。曲式结构略显特别的地方,是连接部规模较大而结束部被一个小过句代替。

谱例2 《第一小奏鸣曲》第一乐章呈示部副主题

(二)音高技术:纯粹的五声调式

《第一小奏鸣曲》采用风格纯粹的五声调式材料,第一乐章的调性变化较为频繁,调式转换流畅,最有特色的当属正主题和连接部。

正主题中就已经包含了d羽(第1-5小节)到A徵(第6-7小节)的调式转换。主调d羽的建立,不仅在低声部两次得到了“宫角”大三度(f-a)的支持,第4小节中声部的和弦音b♭1的出现也辅证了F宫系统的存在。而如果对照再现部由正主题材料构成的终止式(见谱例3),其中八次出现的“宫角”大三度(f-a)更是反复强化了主调d羽。正主题后半部的A徵调式属于D宫系统,令d羽到A徵的调性关系形成奏鸣曲式中正主题常见的开放性布局。

呈示部的连接部有28小节,是正主题规模的四倍,在G宫和A宫系统之间经历了九次调性变化。即使再现部的连接部进行了减缩处理,也仍然是正主题规模的两倍有余,经历了六次调性变化。由于《第一小奏鸣曲》是为学习曲式而写,因此,罗忠镕对连接部的处理,有可能是借助它承担调性过渡的功能来展示五声调式的丰富变化。对照呈示部和再现部,可发现两处连接部的写法类似贝多芬第21首奏鸣曲(“黎明”,Op.53)第一乐章,都是以完全重复的调性和材料开始,逐步深入展开。

谱例3 《第一小奏鸣曲》第一乐章终止式

《第一小奏鸣曲》第一乐章的音高语言呈现出鲜明的五声调式风格,奏鸣曲式的结构框架规范清晰,连接部灵活的结构功能为五声调式语言的大规模展开提供了载体。这样的作品特征,展露出罗忠镕探寻音高语言“民族化”和音乐技术“丰富化”的初始状态。

二、《第一交响曲》第二乐章

《第一交响曲》是以毛泽东的词作《浣溪沙·和柳亚子先生》(1950)为题材,为“国庆十周年献礼”而写。作品采用传统交响套曲的四乐章形式,第一、二乐章的音乐表现以《浣溪沙》的上片为依据:“长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆。”第三、四乐章的音乐表现则以《浣溪沙》的下片为依据:“一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前”⑧同注②,第84页。。从结构性质来看,第一、二乐章均为奏鸣曲式结构,第四乐章还是规模较大的回旋奏鸣曲式。罗忠镕将这部作品称为自己“风格转变的分水岭”。

在此之前,他已完成的重要作品有舞蹈音乐《孔雀舞》(1956)和管弦乐曲《“庆祝十三陵水库落成典礼”序曲》(1958),特别是后者,罗先生自己称之为“关键性的事件”⑨出自笔者2002年10月30日-11月2日对罗忠镕的访谈内容,原话是:“这个对于我来说又是一个关键性的事件。这首作品与我后来一系列的管弦乐曲有很大的、非常直接的关系。”。“关键性”的意义在于:一方面,它是罗忠镕的第一部大型管弦乐作品,初步展露出年轻作曲家锐不可当的创作才能;另一方面,罗忠镕崇敬的老师、音乐学家沈知白(1904-1968)在充分肯定这部作品的同时,也指出乐曲“从头到尾多系五声音阶模进,以致使之单调,并有损于乐曲的表现力”⑩罗忠镕:《沈先生对我作曲上的启发和帮助》,载罗忠镕:《罗忠镕文集》,上海:上海音乐出版社,2014年,第71页。。这一中肯的建议启发了罗忠镕创作观念的更新,他开始思考如何突破五声音阶的和声处理,并大量分析晚期浪漫主义作曲家半音化风格的交响乐作品。

因而,当罗忠镕开始构思《第一交响曲》时,他有意识地结合具体的音乐表现引入半音化和声,音乐风格开始转变,由此进入自己创作生涯的“半音化风格时期”,后续又创作了交响诗《江姐》(1960,乐谱未出版)和《第二交响曲“在烈火中永生”》⑪同注⑩。原文为:“这种影响(指对晚期浪漫主义音乐半音化和声手法的学习——本文笔者注)在我这之后的一些作品中,如在《江姐》交响诗、《第二交响曲“在烈火中永生”》等作品中却表现得更为突出。”。

(一)结构特征:正、副主题的倒装再现

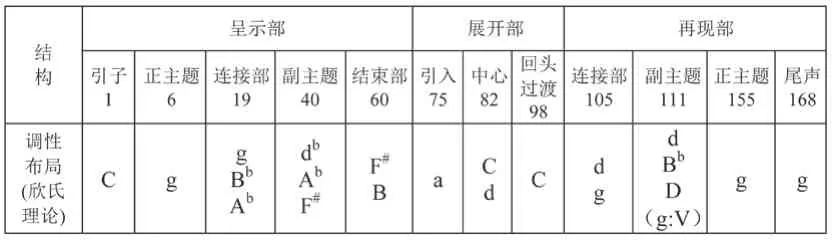

第二乐章是表现中国人民经受了长久的磨难,经过不断的抗争,终于迎来了希望的曙光。音乐结构根据这种戏剧性因素处理成奏鸣曲式,但它是非典型的,内部结构因表现内容的发展需要而做了相应的调整。(见表2)

表2 罗忠镕《第一交响曲》第二乐章的曲式结构特征

呈示部中,正主题与副主题的对立充分利用了交响乐队的音色与织体特性。正主题由独奏长笛在高音区奏出,慢板的速度、悠长的气息、羽调式忧伤的气质,在弦乐组演奏的下行级进柱式和弦的烘托下,倾诉了人民的苦难,传递出乐章所标注的悲歌(elegiaco)特征。副主题不同于正主题的主调写法,在铜管乐行进式动机的对比下,主题由弦乐和木管乐构成卡农模进的对位织体,不但写作技术更为复杂,而且为音乐带来了紧张感,以表现人民的反抗。进入再现部时,正主题并未出现,连接部被浓缩,副主题则被扩充,并采用“换调再现”的方式做了更大的展开来表现更加激烈的抗争。卡农模进在时间关系上变得更紧凑,音乐的紧张感也更强,有时与结束部材料交替出现,或以对比的对位关系结合,在弦乐与打击乐的烘托下为进入高潮做出铺垫。完整再现的正主题以乐队全奏成为乐章中辉煌的高潮,象征着希望已到来。

这种正、副主题倒装再现的形式,是罗忠镕运用奏鸣曲式原则的作品中非常突出的特点。例如:《管乐五重奏》中第一、二乐章的再现部都是副主题在前、正主题在后;《第二弦乐四重奏》的整体结构体现出正、副主题倒装再现的奏鸣曲式原则;《第三小奏鸣曲》第一乐章也是如此。再现部正、副主题的倒装再现,会形成以展开部为中心的主题回旋与结构对称的形式特征,尤其是在剥离了传统调性手段的现代风格作品中,回旋性与对称性对于构筑严谨、考究和独立的音乐形式就显得尤为有效。

(二)音高技术:半音化和声的五声调式

从《第一交响曲》第二乐章的音高组织特点来看,采用不断变化的五声调式旋律仍是推动音乐发展的主要手法。但在局部,罗忠镕已有意识地运用半音化和声来表现悲诉的音乐情绪,并开始能看到欣德米特作曲理论对他处理调性与和声紧张度的影响⑫罗忠镕于1953年开始学习欣德米特的《作曲技法》(The Craft of Musical Composition)(英文版),详见刘涓涓:《罗忠镕先生九十华诞年谱》,载钱仁平主编:《中国新音乐年鉴2014》,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第261–273页。罗忠镕2007年5月2日在给笔者的电子邮件中也提道:“即使我完全使用传统和声,但在调性问题上,特别是在转调的处理上,根据的还是欣德米特的原则和方法,比如《第一交响乐》等作品。至于和声紧张度等问题,那就更广泛了。可说只要一接触到和声,往往就会不知不觉地考虑到这方面的问题。”。

以连接部为例:它在呈示部是采用以木管音色为主的室内化写法,根据五声调式风格的三个旋律分句,在g羽主和弦的框架中形成持续向下的半音和声进行,呈现出三次张弛交替的和声起伏,和声紧张度的布局与双簧管演奏的旋律曲线基本一致。开始的分句旋律中出现最高音c3,和声紧张度在三次起伏中也最高,包含了Ⅳ组和弦(音程向量中有半音ic1和三全音ic6)与Ⅲ组和弦(音程向量中有全音ic2);第三分句的旋律线条下抑,到达最低音g1,和声紧张度也相应降低,以较长时值收束在紧张度最低的Ⅰ组原位和弦上。(见谱例4)但在再现部,连接部使用了木管和弦乐两组乐器,乐队化特征更加突出;乐句有所扩充,出现从d羽到g商的调式转换;由弦乐组颤弓演奏的半音化和声规模更大,它将四个分句联结为整体,形成四次张弛交替的和声起伏,紧张度仍大致对应旋律曲线“由高到低”的特点,作“前紧后松”的布局。(见谱例5)这两个对应的片段通过调性、句法、音响与和声起伏,体现出一种动力再现的结构呼应关系。

谱例4 罗忠镕《第一交响曲》第二乐章呈示部的连接部片段

谱例5 罗忠镕《第一交响曲》第二乐章再现部的连接部片段

罗忠镕《第一交响曲》第二乐章的创作,在音乐语言上已经不满足于纯粹的五声调式风格,半音化的探索就是他基于“悲歌”的音乐表现来寻求自我突破迈出的第一步。在奏鸣曲式的运用上,一方面,他仍然需要它为作品带来结构张力;另一方面,他不再恪守中规中矩的结构范式,而是变通为“正、副主题倒装再现”来实现音乐表现。如果说《第一小奏鸣曲》展现的是罗忠镕对于音乐技术的“追求”,那么,从《第一交响曲》中就可以看出他正致力成为音乐技术的“驾驭者”。

三、《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章

《奏鸣曲——圆号与钢琴》为四个乐章组成的奏鸣套曲,是罗忠镕1987年应中央乐团一位圆号演奏家的委约而作,展现了圆号典型的抒情性和较高的演奏技巧。这时,罗忠镕已因《涉江采芙蓉》(《古诗十九首》之一,1979)这首标志性的艺术歌曲进入自己创作生涯的“五声性十二音风格时期”,其他重要作品还有《管乐五重奏》(1980)、《第二弦乐四重奏》(1985)、《钢琴曲三首》(1986)和《江南春》([唐]杜牧,1986)等。他所运用的音高技术,除了五声性十二音序列,还在流动的五声调式上继续拓展;在运用奏鸣曲式原则的结构处理方面,也有越来越自由的趋势。

(一)结构特征:奏鸣曲式原则与变奏曲式原则结合

罗忠镕在谈到第一乐章时曾说:“它整个是一首羌族民歌,前面一句就写成了正主题,第二句写成了副主题,最后是这样再现:很简单,就是那整个民歌奏了一遍。”这说明,作曲家在创作前已将作品按照奏鸣曲式的结构规律来构思。但如果深入作品去分析,会发现第一乐章的首尾部分是主题呼应,中间是主题材料的四次变奏,具有突出的自由变奏特征。(见表3)这样的正、副主题显然不再是沿袭古典奏鸣曲式的写法,而更接近李斯特交响诗中材料性质相近、音乐性格相异的奏鸣曲式主题关系。罗忠镕为什么会在这首作品中将奏鸣曲式原则与变奏曲式原则结合?

表3 罗忠镕《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章的曲式结构特征

笔者找到作品的原始素材《绵虒山歌》⑬中国音乐家协会四川分会编:《羌族民间歌曲选》(汉文版),成都:四川民族出版社,1962年,第5页。后发现:这是一首抒情性质的山歌,徵调式,全曲只有两句,材料高度统一,第二句是对第一句的加花变奏。(见谱例6)因此,罗忠镕采用变奏手法来组织音乐,客观上保留吸收了原始民歌材料的变奏“基因”,在音乐结构上形成了整体和局部的“自相似性”。

谱例6 羌族民歌《绵虒山歌》(阿坝藏族自治州歌舞团搜集)

第一乐章的结构处理与传统的奏鸣曲式相比有很大的不同,显得大胆自由:没有结束部,展开部仅仅分成了两个阶段。再现部减缩到乐段的规模,正、副主题是材料为并行关系而落音为呼应关系的上、下乐句,副主题回归主调Bb徵。音乐性格也颇有特点,与传统奏鸣曲套曲第一乐章大多数主题的性格布局正好相反:正主题具有宽广舒展的抒情性质,而副主题则活泼热烈。

不过,这样逐渐过渡的音乐性格与由慢到快的速度更有利于铜管乐的演奏:呈示部的正主题和整个再现部,展现了圆号丰满柔和的音色和擅长歌唱抒情的乐器性能;尤其是正主题呈示时将连奏与强调效果的“保持音”(-)相结合,既避免了圆号采用单独的连奏时发音不够清晰的现象,也突出了主题特性。(见谱例7,本文谱例中的圆号声部均采用实音记谱)呈示部中的连接部、副主题和展开部则以层层递进的材料发展体现出圆号复杂的演奏技术,即从音程间距较小的快速音型逐步发展到音程间距更大、音区变化更加频繁、演奏难度更高的阶段。

谱例7 《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章呈示部正主题

(二)音高技术:流动的五声调式⑭“流动的五声调式”之表述是受鲁道夫·雷蒂“流动的主音”这一概念的启发,原文为“在这样一种构思中,常常有若干个音,若干个和弦分子,或者甚至是一些扩大了的片断在长短不一的短时间内起着主音的作用。”参看〔奥〕鲁道夫·雷蒂:《调性·无调性·泛调性——对二十世纪音乐中某些趋向的研究》,郑英烈译,北京:人民音乐出版社,1992年,第71–72页。

“流动”的五声调式,是指音高材料与音乐风格仍是五声化的,但调式调性的变化不再局限于与曲式结构的特定联系,而是在乐句、乐节,甚至乐汇规模的音乐进行中频繁转换,从而产生游移和流动的效果。如果说《第一小奏鸣曲》中“纯粹的五声调式”呈现的音乐色彩是单纯鲜明的,《第一交响曲》中“半音化和声的五声调式”是复合新颖的,那么《奏鸣曲——圆号与钢琴》中“流动的五声调式”则是复杂斑斓的。

如前所述,呈示部的连接部、副主题和展开部都是采用变奏的手法发展而成。连接部第一阶段是主调写法:在钢琴声部分解和弦的烘托下,采用正主题后半部的材料动机(第6-7小节)进行自由变奏,音域分布在c-b♭1之间;每个动机的变奏规模在4-10个音不等,调式明确但不稳定,连续多次转调使旋律呈现出流动的五声调式特征。(见谱例8)

谱例8 《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章连接部第一阶段片段

《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章不仅调式语言有所发展,多声部写法也显示出多样化的倾向。例如:连接部是主调化的五声调式,副主题是支声化的五声调式,展开部则用对比式织体形成双调结合的五声调式。

展开部第一阶段开始的圆号声部是正主题动机,采用F徵调式,钢琴右手声部则是副主题动机,具有Eb徵调式的特征。之后,正、副主题之间又形成G徵和Eb徵调式的结合。(见谱例9)展开部第二阶段继续采用这样的结合方式,但调高相同而调式不同,如正、副主题分别是c#羽和C#徵结合,e♭羽和Eb徵结合。这一写法与穆索尔斯基《图画展览会》之《两个犹太人》在再现段将“富人”“穷人”主题重叠出现的处理异曲同工。这样的多声部写法在织体性质上,它是复调化的;在音响听觉上,它与和声化的写法一样能够获得饱满的效果;在结构功能上,它吻合音乐深入发展的需要。

谱例9 《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章展开部第一阶段片段

《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章写于开放的时代背景下,罗忠镕在兼顾圆号演奏技巧的同时,对于奏鸣曲式的运用越发灵活且大胆,五声调式的音高技术娴熟而复杂,呈现出更加自如的创作构思和个性化的风格特征。

四、《第四弦乐四重奏》第一乐章

在写作《第四弦乐四重奏》之前,罗忠镕已经用互补的五声性十二音集合技术创作了《暗香》(1988-1989)和《琴韵》(1993),用组合的五声性十二音集合技术创作了《第三弦乐四重奏》(1996-1997)和《第三小奏鸣曲》,将互补与组合的五声性十二音集合技术相结合创作了《罗铮画意》(2000)。《第四弦乐四重奏》包含六个乐章,在运用组合的五声性十二音集合技术的前提下,首尾两个乐章是按奏鸣曲式的结构原则来写作的。

(一)结构特征:保留奏鸣曲式的结构原则

与《第三小奏鸣曲》相比,《第四弦乐四重奏》中奏鸣曲式的结构特征更加靠近传统的范式。(见表4)就第一乐章而言,《第三小奏鸣曲》没有独立的连接部和结束部,这不仅是因为小奏鸣曲体裁的规模小巧,还由于在无调性音乐中,正主题到副主题不再需要调性过渡,副主题之后也不再需要调性巩固,连接部与结束部由此失去了传统的大部分功能,已不是必要的结构因素了。因此,这首作品中体现奏鸣曲式结构原则的主要是正、副主题的性格对比和音高组织中的集合关系。但《第四弦乐四重奏》第一乐章不但完整地保留了传统奏鸣曲式的结构框架,而且还保持了主题的动机发展规律。

表4 罗忠镕《第四弦乐四重奏》第一乐章的曲式结构特征

呈示部中,正主题以快板的速度、较高的音区、强力度、大量的跳弓奏法和主调写法塑造了充满动力的正主题。连接部保留正主题的动机形态与织体关系,以最为常见的并行方式进入,第20小节第一小提琴演奏的快速过句在展开部成为重要的发展动机。(见谱例10)副主题最显著的新因素是三个声部都为线性的对位织体,第一小提琴以等分节奏和拨奏音色作为其对比声部。相对于正主题而言,这里的音区略低,节奏更平稳,气息更连贯,是相对安静如歌的情绪。(见谱例11)

谱例10 《第四弦乐四重奏》第一乐章呈示部正主题和连接部片段⑮谱例中的集合分析引自罗忠镕提供的手稿复印件,笔者仅对其中的两处笔误进行了订正。

谱例11 《第四弦乐四重奏》第一乐章呈示部副主题片段

(二)音高技术:五声性十二音集合

《第四弦乐四重奏》沿袭了“组合的五声性十二音集合”技术,即用三个不相等的四音集合来组合成十二音集合,它同时还能分解为四个不相等的三音集合⑯关于十二音音乐的“组合性”(combinatoriality)问题,可参看〔美〕乔治·佩尔:《序列音乐写作与无调性——勋伯格、贝尔格与韦伯恩音乐介绍》,罗忠镕译,北京:中央音乐学院出版社,2006年,第82–83页。。罗忠镕之所以把这种技术称为“十二音集合”而非“十二音序列”,是因为在集合内部可改变次序,处理音级时能获得相对的自由。另外,采用不同性质的集合是为了保持材料丰富的对比性,但在这样的前提下进行十二音组合,无法完全避免音程向量中含有半音(ic1)和三全音(ic6)的“非五声性”集合。因此,为突出“五声性”特征,罗忠镕运用了一些具体的办法,特别是欣德米特体系的旋律写作观念来弱化“非五声性”因素。与《第三弦乐四重奏》相比,《第四弦乐四重奏》五声性的音响特征更加外在。

集合关系部分代替传统音乐中的调性关系,是这部作品中体现奏鸣曲式原则的另一重要结构因素。为开门见山地强调五声性材料的重要性,引子完整引用了《第三小奏鸣曲》第二乐章,因为它呈现了材料库中全部的五声性四音集合——4-22及其反型、4-23和4-26⑰罗忠镕2006年7月9日在给笔者的电子邮件中提道:“写《第三小奏鸣曲》时我就在第二章中非常清楚地,也可说是赤裸裸地展示了用于‘五声性十二音’的全部四音五声性集合。在写《第四弦乐四重奏》第一乐章时,我突然想到,这在四重奏中展示肯定会更有效果。”。引子中的十二音集合[2-1]和[4-1]预示着正、副主题的材料特征。正主题的主要集合是[3-2]、[2-2]和[2-1]。第一次出现的“[3-2]12, P0:0 2 7 5, 10 1 6 8, 4 3 9 11(BAX)”,说明它是十二音集合材料库中,以四音集合为组合单位、由4-23[0,2,5,7]开始的第12个十二音集合的原型P0;括号里的B和A分别指五声性四音集合[0,2,7,5]和[10,1,6,8],X专指非五声性集合,在这里是[4,3,9,11]。副主题由全新的集合材料[4-1]开始,并且是以三音集合为组合单位,带来明显的对比因素。尽管紧随其后仍有来自[1-1]和[2-1]领域的材料,但与正主题、连接部中出现过的音列并未重复。结束部则综合了前面结构中的[1-1]、[2-2]和[4-1],尤其是[4-1]的出现,颇有传统奏鸣曲式中巩固副主题调性的意义。在传统奏鸣曲式中,再现部副主题的调性处理是体现结构性质的重要因素,这里反映在集合“[2-1]1,R9”上——它与正主题的主要材料“[2-1]1,RI7”来自同一个十二音集合的矩阵,带来“调性服从”的意味。

为了获得更鲜明的五声性音响,罗忠镕调动音高、织体、节奏和音色等要素的作用。如呈示部正主题第16-17小节第一小提琴声部出现的e♭(即集合中的音级数3,下同)、e(音级数4)和a(音级数9),同属于材料“①[3-2]12,P0”和“⑥[2-1]1,RI7”中的非五声性集合X。其中,e♭和e被处理为减八度,而不是非五声性特征更明显的小二度音响;另外还调整了集合内的次序,使三全音关系的e♭和a被八分音符时值的纯五度e和b隔开。按照欣德米特的旋律写作观念,三全音之间插入一个音能起到弱化的作用;而插入两个音,并且是纯五度的强进行,三全音的效果被音程和时值的双重作用所遮蔽。(见谱例10)再如副主题第37小节出现了材料“③[2-1]1, P10”中的非五声性集合x[1,2,8],其中的三全音音程a♭(音级数8)和d(音级数2)被分别放置在第一拍强位的大提琴声部和第二拍弱位的中提琴声部,三全音效果被时值和音色的作用弱化。(见谱例11)

《第四弦乐四重奏》所反映的创作状态正可谓“从心所欲不逾矩”。此时,罗忠镕早已确立属于自己的“五声性十二音”风格,因此他着力的是如何使这一音高技术有更多的变化和更丰富的趣味。就奏鸣曲式的运用而言,他在多部现代风格的作品中都保留了奏鸣曲式原则,而《第四弦乐四重奏》第一乐章则更加靠近构架清晰的传统范式。

结 语

从音乐分析学的角度来看,奏鸣曲式的结构原则中包含了材料与调性的对比展开、音乐性格的冲突与统一、音乐张力的积蓄与消退等二元性因素;它是组织音乐的手段,也是诠释思想的工具。从音乐心理学的角度来看,在既没有具体唱词也没有特定内容的纯器乐作品中运用奏鸣曲式这一相沿成习的结构范式,能满足听众对于音乐发展的一般预期感⑱〔英〕尼古拉斯·库克:《音乐分析指南》,陈鸿铎译,上海:上海音乐出版社,2016年,第256页。;而范式中那些生动体现音乐个性的细节变化,则正是听众所期待的惊喜。

随着罗忠镕个人技术与音乐理解的日趋成熟,他运用奏鸣曲式原则也显得越来越开放自由。就本文研究的主要对象来说,作为“小试牛刀”的《第一小奏鸣曲》第一乐章结构清晰规范;结合了音乐表现的《第一交响曲》第二乐章运用了倒装再现的非典型结构;《奏鸣曲——圆号与钢琴》第一乐章的主题设计与发展手法,因结合了乐器和材料的特色而更显个性;《第四弦乐四重奏》第一乐章在无调性风格的前提下,保留了奏鸣曲式的结构原则和主题的动机发展规律。再者,奏鸣曲式只是音乐结构的形式之一,运用的时机和方式取决于作品的需要与作曲家的意愿。由此,罗忠镕在《暗香》和《罗铮画意》中因表达无形无我、自由流动的音乐意境而不再采用传统规整的结构范式;为独唱与三件民族乐器而作的《送别》(2005),为了契合歌词的中国古诗格律特征,又回归到更加简练的“起承转合”结构原则。

沿着罗忠镕理解和运用奏鸣曲式结构原则的路径,还能看到他在音高技术上的衍变。《第一小奏鸣曲》的主题就具有调式转换的特点,符合罗忠镕追求音高材料丰富的主张;《第一交响曲》由于需要更有张力的音乐表现而突破纯粹的五声调式;《奏鸣曲——圆号与钢琴》固然仍是调性音乐,但音高技术已进入更加广阔的境地;更不用说《第四弦乐四重奏》运用的五声性十二音技术,虽早已能够代表他的个人风格,但仍在不断被调整拓展。罗忠镕的音高技术发展路径经历了“纯粹的五声调式——引入半音化和声的五声调式——流动的五声调式——五声性十二音序列——互补的五声性十二音集合(主要由两个互补的五声音阶构成)——组合的五声性十二音集合”的衍变。这些阶段不论有无调性,是否包含五声音阶,着眼点都是固守五声化的音调元素。罗忠镕在音高技术上寻求中国风格的蜕变过程,既是个人的美学观念所致,一定程度上也是受沈知白“体现一个民族的风格更重要的是音调问题,而不是音阶问题”⑲同注⑩,第70页。观念的影响。

罗忠镕运用奏鸣曲式结构原则和五声性音高技术的过程,不是静止的而是动态发展的,这是出自他对个人创作的内省和对音乐未知领域的好奇。他写道:“其实一个新的天地离自己待惯了的房间就如隔了一层窗户纸,但自己却总是没想到要去捅它。然而一经捅破,当自己发现并步入那个天地,享受到那里的自由空气与任人驰骋翱翔的广阔空间时,也许就会奇怪自己为什么还能在老地方待得住了呢……”⑳同注⑩,第70页。罗忠镕创作体验的自我剖析,也为研究者理解他创作技术和音乐风格的发展提供了注解。