既有大型综合医院门诊部功能布局优化设计研究

2021-06-20呙俊

呙 俊

张春阳

门诊部作为大型综合医院的重要组成及前沿窗口,也通常是医院内人流量最大的部门,其功能布局对医院的就诊效率及环境都具有显著的影响。既有大型综合医院作为城市医疗服务体系的核心主体,其大都具有悠久的发展历程并面临较大的就诊压力,由于医疗需求、诊疗模式及设计理念发展的影响,其中部分医院尤其是部分建设年代较早的医院门诊部面临功能布局不够完善而需进行优化设计的现实需求[1]。对门诊部的功能布局优化设计需求进行分析,并对适宜的优化设计方式进行探讨,对医院门诊部的可持续发展及就诊环境的完善提升都具有一定的指导意义。

1 门诊部功能布局优化设计需求分析

1.1 门诊部的建筑功能扩展

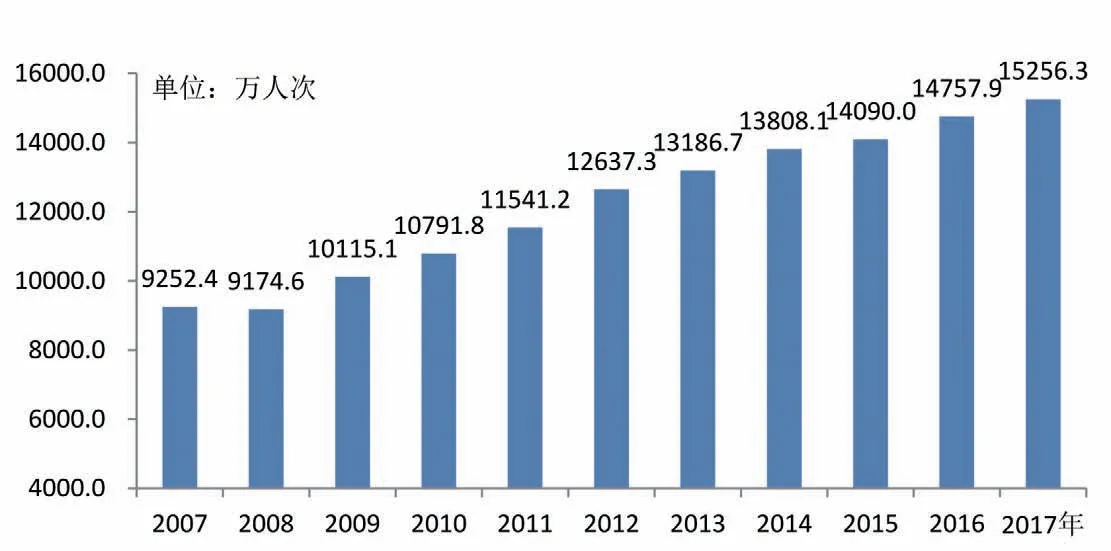

随着城市人口数量的增长以及人民生活水平的不断提高,医疗机构的诊疗人次也会相应增长。以广州市为例,2017年广州医疗机构的诊疗人次达到2007年诊疗人次的约1. 65倍[2](图1)。

图1 2007年—2017年广州市医疗机构诊疗人次增长

表2 典型大型综合医院门诊部竖向交通配置

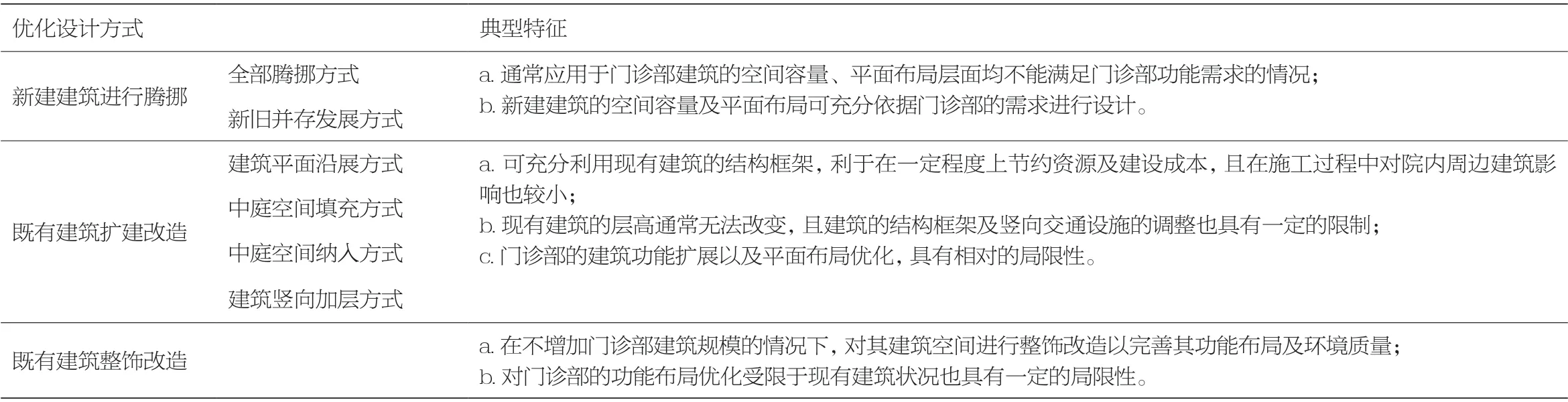

表3 门诊部功能布局优化设计方式

城市大型综合医院作为现行医疗服务体系的核心主体,其普遍具有先进的诊疗技术设备及大量的高层次医护人才,而由于分级诊疗体系尚未完全确立且城市的医疗资源配置也不够均衡[3],大型综合医院成为病患就医的首选,尤其部分建设年代较早的门诊部由于门诊量比建院初期显著增加且建筑规模较为有限,面临着建筑功能扩展的现实需求。以中山大学附属第三医院为例,院内现使用的门诊楼建于1995年,当时医院的年门诊量仅为45. 7万人次[4],至2018年其门急诊量已达到480万人次[5],已经大大超出该门诊楼投入使用时的医疗负荷,由于医院门诊量的大幅增长,门诊部呈现出空间容量不足、较为拥挤的状况(图2~4),从而面临建筑功能扩展的现实需求,尤其是门诊部的公共空间以及门诊科室容量都需进一步扩展。

1.2 门诊部的平面布局优化

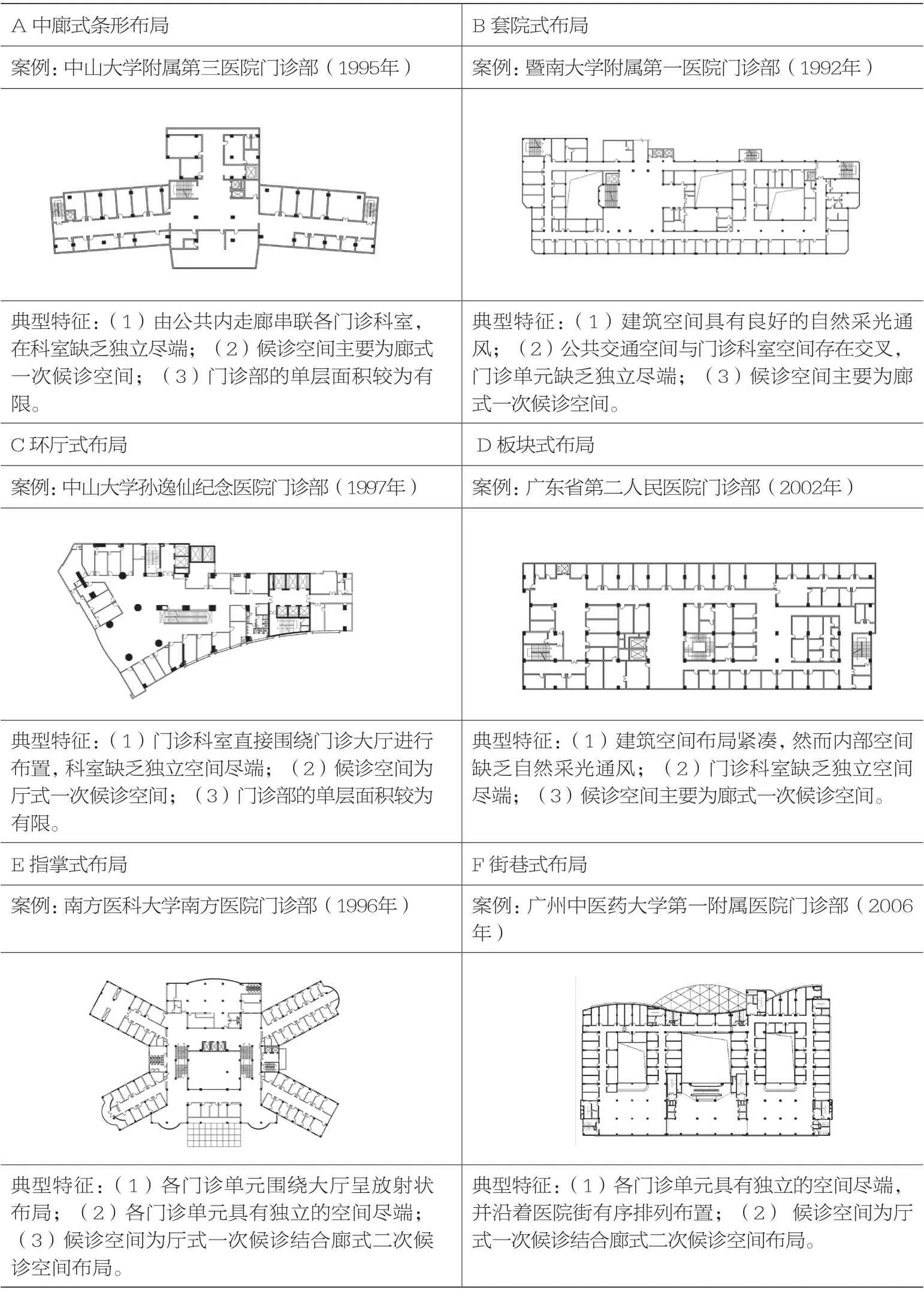

随着医疗需求的显著增长以及诊疗模式、设计理念的发展变化,医院门诊部的平面布局模式也在不断地发展[6]。部分建设年代较早的医院门诊部除了建筑规模不能匹配当前的功能需求以外,其平面布局也面临进一步优化的现实需求。

(1)门诊科室布局优化需求

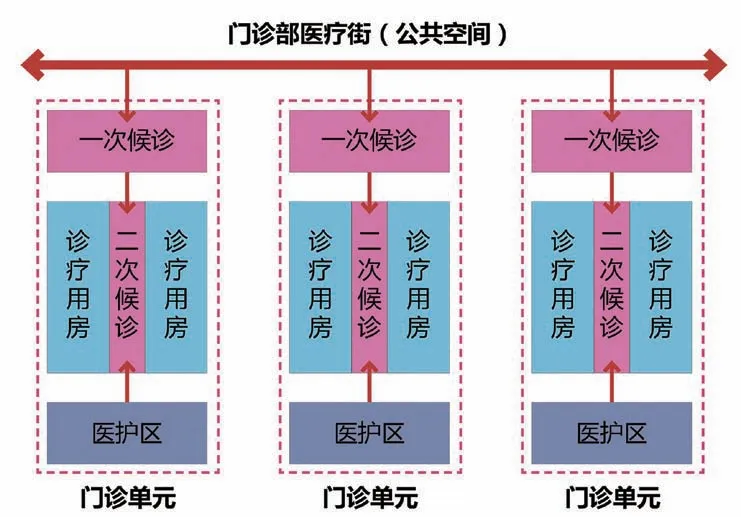

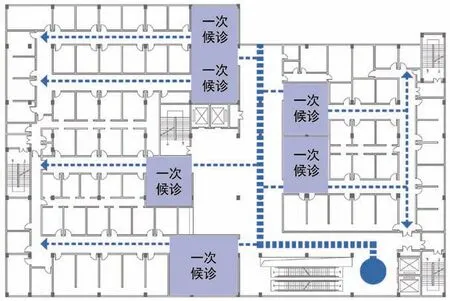

对门诊部的现况平面布局模式进行研究分析可以发现,部分大型综合医院存在门诊科室缺乏独立空间尽端的不足,建于20世纪的医院门诊部当中这一问题则尤为显著。门诊部内部分门诊科室的诊疗用房沿着公共交通空间进行布置,使得门诊部内公共交通空间与门诊科室空间的人流存在相互交叉,不仅不利于确保门诊部的就诊秩序及就诊效率,同时易造成门诊科室之间的人流交叉穿越及空间拥堵(表1)。现代大型综合医院门诊部具有人流量大、门诊科室众多的特征,各门诊科室宜采用相对独立的尽端式布局,有效分散门诊人流并避免各科室间的相互干扰,在此基础上各门诊模块宜通过“并联”的方式插接在门诊部医疗主街或公共空间上,门诊科室与医疗主街结合处通常设为一次候诊区,便于患者识别并避免各科室间的相互干扰而且利于科室的管理,同时科室间的联系也较为便捷,能够达到诊疗方便快捷的目的[7](图5)。以建于2006年的广州中医药大学第一附属医院的门诊部为例,其平面布局采用典型的街巷式布局,每层布置四个门诊单元并以天井进行隔开,使每个门诊单元都具有良好的自然采光通风[8],门诊部东面宽敞的廊道作为门诊部的医疗主街,将相对独立的门诊单元串联形成有序整体(表1)。

图2 中山大学附属第三医院门诊部门诊大厅

图3 中山大学附属第三医院门诊部侯梯厅

图4 中山大学附属第三医院门诊部门诊科室

(2)候诊空间布局优化需求

建于20世纪的大型综合医院门诊部,其候诊空间通常为廊式一次候诊或厅式一次候诊空间布局,由于在门诊科室内没有划分出一次候诊与二次候诊空间,随着医院门诊量的显著增加,易造成候诊空间出现人流密集、嘈杂混乱的现象,此外诊疗用房直接面向候诊空间进行布置也不利于诊区的就诊环境及秩序。进入21世纪之后,门诊部的候诊空间布局更加注重对门诊人流的科学分流,候诊空间普遍采用“厅式一次候诊+廊式二次候诊”布局,病患先于一次候诊空间内集中候诊,即将到号的病患再进入二次候诊空间,以有效确保诊区的秩序及环境并利于提高诊疗效率[9](图5)。

1.3 门诊部的竖向交通完善

竖向交通对于任何建筑类型来说都至关重要,门诊部是医院内人流量最大的部门,门诊部的竖向交通组织就显得更为重要,其不但关系到门诊患者的就医便利,也影响到医院的运行效率。现代大型综合医院门诊部的竖向交通设施通常应包括自动扶梯、电梯及楼梯,其中自动扶梯由于能够持续地输送大量的人流,是当前解决大型综合医院门诊部竖向交通需求的最主要方式[10]。通过对既有大型综合医院门诊部的实地调研及统计分析,发现其大都面临电梯超负荷运行及候梯时间长的问题,尤其是部分建于20世纪并且没有配置自动扶梯的医院门诊部,其中的人员上下联系只能依靠电梯及楼梯,而通过楼梯上下又不适于行动不便及需跨越楼层较多的患者,当医院的现况门诊量大、门诊楼层多的情况下这一问题则会更加的显著。以建于1995年的中山大学附属第三医院门诊部为例,由于门诊部内没有配置自动扶梯且电梯数量也较为有限,使得门诊部内电梯的候梯时间远长于其他配置有自动扶梯的门诊部(表2),大量的排队候梯人流在电梯前聚集(图4)。在对门诊部的功能布局进行优化设计时,依据门诊部的门诊量、建筑层数对其竖向交通设施配置及布局进行完善也是其中的重要内容。

图5 现代大型综合医院门诊部平面布局示意图

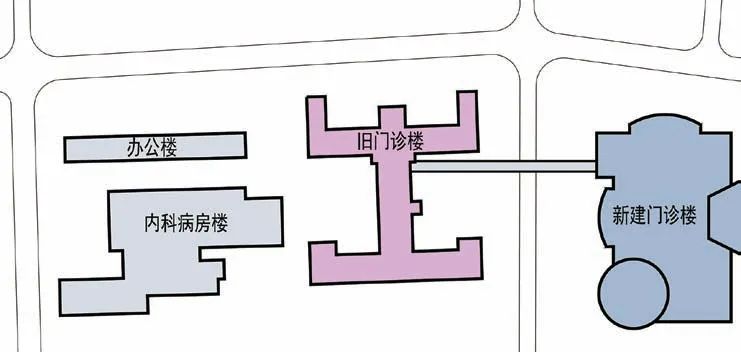

图6 广东省中医院大德路总院新旧门诊部并存

图7 北京友谊医院新旧门诊楼布局示意图

图8 同济大学附属第十人民医院门诊楼扩建方式

图9 医院门诊部扩建改造后平面布局

图10 广东省中医院东区门诊楼改造(10a:改造前;10b:改造后)

2 门诊部功能布局优化设计方式研究

结合具体的典型案例对既有大型综合医院门诊部的功能布局优化设计方式进行分析,主要包括新建建筑进行腾挪、现有建筑扩建改造、现有建筑整饰改造等方式,这些方式具有相应的适应情况及典型特征(表3),应根据医院的具体情况选用适宜的优化设计方式。

2.1 新建门诊建筑进行腾挪

当既有门诊部的建筑规模及平面布局均不能满足其使用需求时,通常采取新建门诊建筑,而将门诊功能腾挪至新建筑内的方式对其功能布局进行优化,新建门诊部是扩大其空间容量的最有效方式,且新建门诊部的平面布局也可以不受旧门诊楼的影响制约。由于城市既有大型综合医院大都面临用地紧张的难题,医院在建设新门诊楼时可采取建设医疗综合楼的方式,在门诊部基础上容纳部分住院、医技功能,在扩大门诊部规模的同时还可有效扩大医院其他功能科室的使用面积。

表1 现况广州大型综合医院门诊部平面布局类型

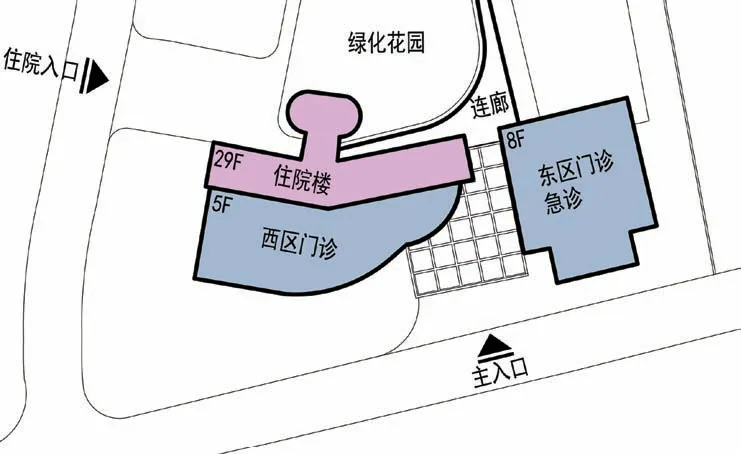

根据新建门诊楼投入使用后门诊部是否在原门诊楼中继续运营,可进一步分为新旧并存方式及全部腾挪方式这两种优化设计模式。新旧并存方式即在保留现有旧门诊楼及其中门诊功能的基础上建设新门诊楼,该方式可在充分优化门诊部功能布局的同时不会影响到门诊部的正常运营。以广东省中医院大德路总院为例,在保留东区门诊部的基础上在其西侧新建29层高的门诊住院综合楼[11],综合楼裙房部分的门诊部与东区门诊部共同形成新旧门诊部并存发展的格局(图6)。全部腾挪方式即在新门诊建筑完成建设后,将门诊部功能搬迁至新建门诊建筑中进行发展,而将原门诊楼进行拆除或者改造为其他非门诊功能。以北京友谊医院为例,在新门诊楼投入使用后,将建于1954年的旧门诊楼改造为内科病房楼(图7)[12]。

2.2 既有门诊建筑扩建改造

当门诊部的空间容量、平面布局可部分满足其使用需求时,可通过既有门诊建筑的扩建改造对其功能布局进行完善,主要包括建筑平面沿展方式、中庭空间填充方式、中庭空间纳入方式、建筑竖向加层方式。这四种扩建改造方式各有其特点及适用情况,在对门诊建筑进行扩建时应根据具体情况选用相应的扩建方式,同时也可以组合运用多种扩建方式。

(1)建筑平面沿展方式

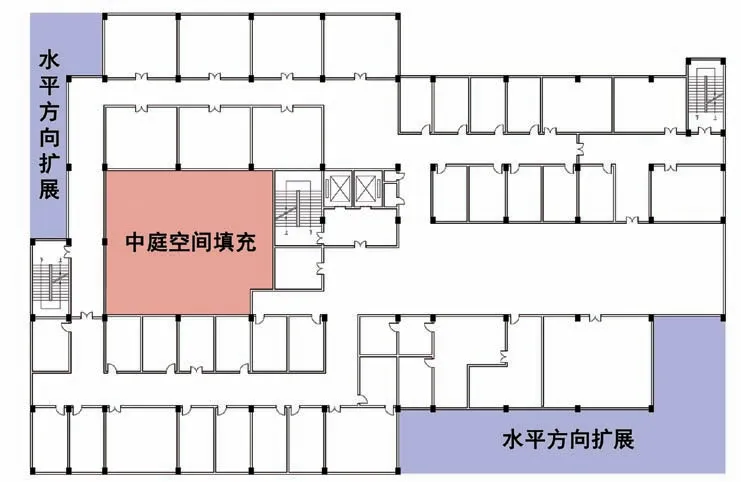

当既有门诊楼的周边具有发展空间时,可通过加建的方式对门诊楼沿水平方向进行扩展,从而扩大门诊部的空间容量。以上海同济大学附属第十人民医院为例,院内门急诊综合楼始建于1995年,由于医院门诊量较建院初期大幅增加,门诊部的空间容量已不能满足医疗服务需求,医院于2010年对门诊楼进行了扩建改造,所采取的扩建方式主要是对原门诊楼沿水平方向进行沿展,从而有效扩大门诊部的平面使用范围,同时也使得门诊楼建筑的平面轮廓更为规整。

(2)中庭空间填充方式

当门诊楼内具有中庭空间时,通过在中庭空间各层加设楼板对其进行填充,可在不占用门诊楼周边用地的条件下有效扩大门诊部的空间容量。该扩建方式通常适用于既有门诊楼周边发展用地有限,而又亟需增加门诊部空间容量的情况,然而中庭空间的填充会对门诊楼的内部空间采光带来一定的影响。

同济大学附属第十人民医院门诊楼沿水平方向进行扩展的基础上,对其中庭空间也进行填充加建(图8),改造后门诊楼的总建筑面积由10451m2增加至14131m2,门诊部的功能布局得以显著优化。门诊部的诊室数量及公共空间容量均得以显著增加,实现了门诊部的建筑功能扩展;门诊部平面布局优化为“街巷式”空间格局,每个门诊单元都具有独立尽端,候诊空间转变为“厅式一次候诊+廊式二次候诊”布局,各门诊科室与医疗街结合处为一次候诊空间,诊疗用房沿着廊式二次候诊空间布置,利于有效缓解候诊人员拥挤的现象并形成良好的就诊秩序,另外医务人员用房及专用通道设于门诊单元后部;门诊部竖向交通完善层面,改造前门诊部的竖向交通仅依靠中部区域的步行楼梯和两部垂直电梯,导致人流疏散困难且候梯时间长,在门诊楼东南侧扩建部分的1~6层加建了自动扶梯并增设了两部垂直乘客电梯(图9),从而有效提高了竖向交通的输送能力,大幅度减少了门诊部的平均候梯时间[13]。

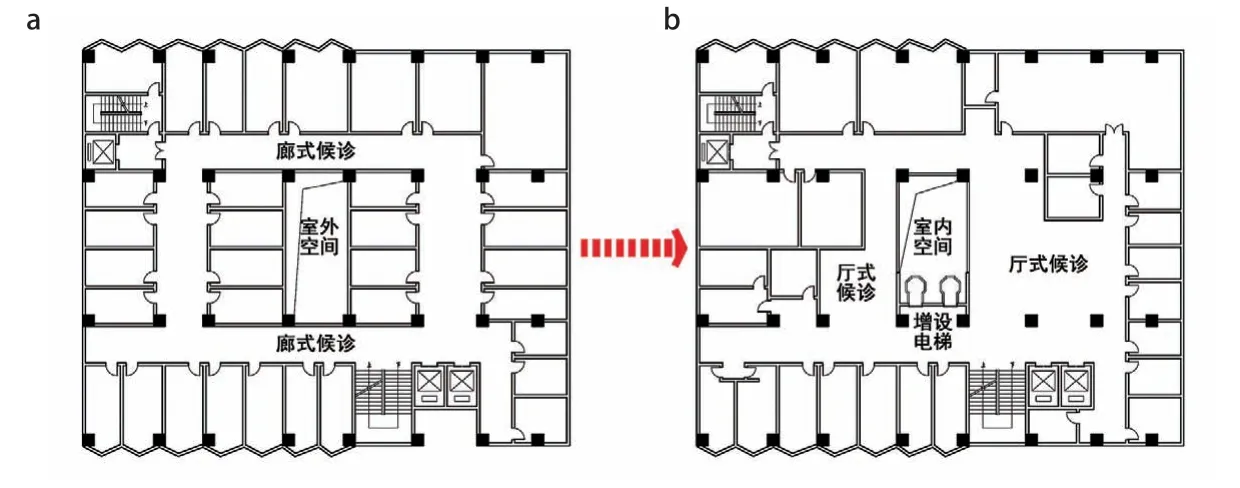

(3)中庭空间纳入方式

对于门诊楼当中的中庭空间,除了可通过填充改造的方式对其进行扩建外,还可通过在中庭顶部加设遮盖将其转变为建筑内部空间,并可在不影响建筑采光的条件下扩大建筑底层空间容量。以广东省中医院大德路总院东区门诊楼为例,对门诊楼进行改造时在中庭空间顶部加设玻璃顶,将原来的室外空间转变为室内建筑空间并在其中增设了两台电梯,此外将原来的廊式候诊空间改造成围绕中庭布局的厅式候诊空间,显著扩大了候诊空间容量并且有效改善了其环境质量[14](图10)。

(4)建筑竖向加层方式

对现有门诊建筑沿垂直方向加层以扩大其建筑规模,可在无需增加建筑占地面积的条件下有效增加门诊部的建筑规模,非常适宜于用地紧张的城市既有大型综合医院门诊部扩建。然而建筑垂直加层存在需要增设竖向交通的问题,并且对原有建筑的结构荷载有一定的要求,此外该方式通常适用于独立的门诊楼,对于门诊住院楼等综合楼而言门诊部的竖向加层就受到限制[15]。

2.3 既有门诊建筑整饰改造

当门诊部现有建筑空间具备使用价值,而其容量可满足医疗部门使用需求或扩建改造受限时,通常对门诊部现有建筑空间采取“整饰改造”的方式对其功能布局进行优化,在不增加门诊楼建筑面积的情况下对建筑空间进行装修改造以优化其平面布局及环境质量,改造后建筑空间还是作为门诊部的功能进行使用。此种优化设计方式下门诊部的建筑空间容量不会增加,并且受限于现有建筑的空间格局、建筑结构以及建筑层高等因素,在对医疗部门的空间布局进行优化时具有一定的局限性。

结语

既有大型综合医院作为城市医疗服务体系的核心主体,面临医疗需求增长、诊疗模式及设计理念的发展变化,其中部分医院尤其是建设年代较早的医院门诊部,其功能布局面临优化设计的现实需求,并主要体现在建筑功能扩展、平面布局优化、竖向交通完善需求等层面。对门诊部功能布局进行优化设计,通常情况下可采取对新建建筑进行腾挪、现有建筑扩建改造、现有建筑整饰改造等方式,这些方式具有相应的典型特征及适宜情况,既有大型综合医院门诊部功能布局的优化设计,应坚持问题导向与可持续发展的目标导向并重的原则,根据医院的具体情况采取适宜的优化设计方式。

资料来源:

表1中F附图引自参考文献[8],C、E附图由院方提供图纸改绘;

图7:依据参考文献[12]中图片改绘;

图8~9:依据参考文献[13]中图片改绘;

图10:依据参考文献[14]中图片改绘;

文中其余图表均为作者自绘或自摄。