中国共产党创建时期的李汉俊

2021-06-17马先睿

马先睿

李汉俊

“今或无人忆及李汉俊矣”。这是茅盾在李汉俊牺牲多年后缅怀他时发出的感慨。相较于“南陈北李”的佳话美谈,李汉俊这位茅盾口中“品性、学问实有足多”的马克思主义播火者、中共一大代表,知之者不多。李汉俊作为上海共产党早期组织的最初发起者之一以及筹组中共一大的主要联络人,其历史贡献如毛泽东签发的《革命牺牲工作人员家属光荣纪念证》中所写,“查李汉俊同志在革命斗争中光荣牺牲,丰功伟绩永垂不朽”。

矢志不渝传马列:走在革命宣传的第一线

五四运动前夕,以《新青年》为代表的中国进步力量在“尊孔”与“复辟”的喧嚣中吹响了新文化运动的号角,为中国人开启了一扇接触西方近代社会主义思潮的窗口。马克思主义、基尔特社会主义、工读互助主义、新村主义……怀抱对各种“主义”的朦胧期许,目迷五色的中国知识分子纷纷迈步于“炼石补天”的救国新路。正值此间,从东京帝国大学毕业精通日、英、德、法四国语言的李汉俊踏上归程。

从1919年5月开始,中国的反帝反封建运动逐步达于高潮,斗争的实际需要催生了空前的思想解放。短短半年内,全国便出现超过400种以研究各种社会主义思想为主题的进步刊物。其中,由革命党理论家创办的《星期评论》,为李汉俊在中国舆论界崭露头角提供了最初的舞台。在该刊第11号上,李汉俊发表了自己的处女作《怎么样进化?》。他在文中指出:“那富强的国家,荣华的富人,骄傲的贵客,他们的享乐,是从哪里来的?”这一切都是工人的劳动创造出来的。劳动群众本应获得与他们付出相对等的回报,但却一无所有,过着朝不保夕的悲苦生活。要改变这种现状,关键在于“把机器的所有权,普及于一般运用机器的人”。也就是说,必须把生产资料的所有权从资本家手中重新夺还给工人群众。李汉俊的思想一开始便显示出极强的马克思主义倾向。

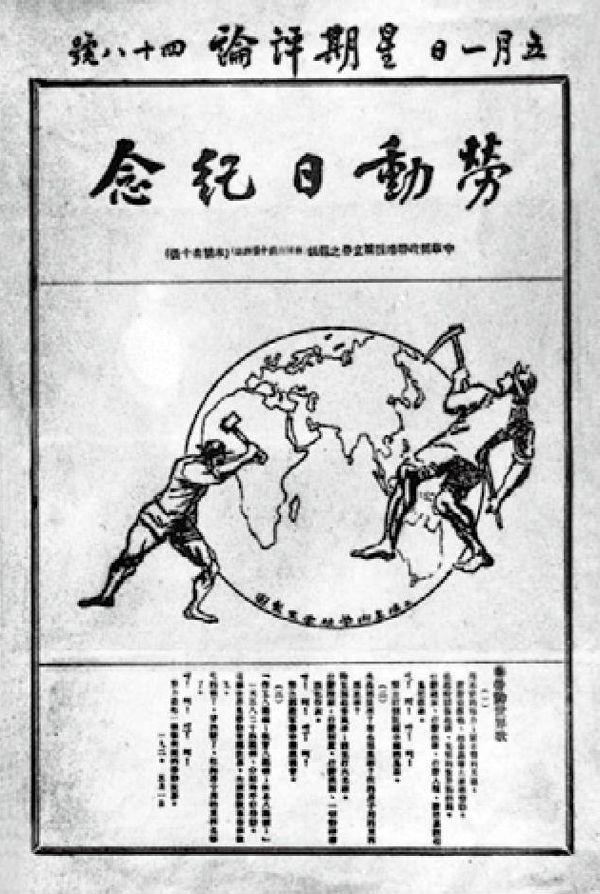

1920年5月1日出版的《星期评论》“劳动日纪念”号

1920年2月开始,李汉俊接过《星期评论》主编职务,并将编辑部从爱多亚路新民里5号搬迁到白尔路三益里17号(现上海自忠路163弄17号)的自家住所,全身心投入刊物的编辑和出版工作中。其间,他的付出和努力,令杨之华感慨尤深:“李汉俊是该社的思想领导中心……整天在社里的编辑部工作,那个编辑部很像个样子。”在李汉俊的主持下,《星期评论》一改之前革命党理论家的“调和”风格,对工人运动给予了热切支持,并刊登大量阐释马克思主义原理的文章,拓展了马克思主义的舆论影响。1920年4月11日,《星期评论》在全国首次译登了苏俄对华宣言全文,并发表《俄国劳农政府通告的真义》《为什么要赞同俄国劳农政府通告》等文章。同年5月1日,《星期评论》出版“劳动日纪念号”,在头版刊登了李大钊的《“五一”May Day运动史》一文,与《新青年》“劳动节纪念号”一道推动了舆论界纪念五一的蓬勃声势。5、6月间,为了回击“研究系”对马克思主义的攻讦,李汉俊特别在《星期评论》第50号上撰写长文《浑朴的社会主义者底特别的劳动运动意见》,对张东荪等假社会主义之名而行改良之实的基尔特社会主义倾向展开逐一批判。这不仅打响了五四舆论界反对基尔特社会主义的第一枪,同时揭开了中国社会主义论战的序幕。

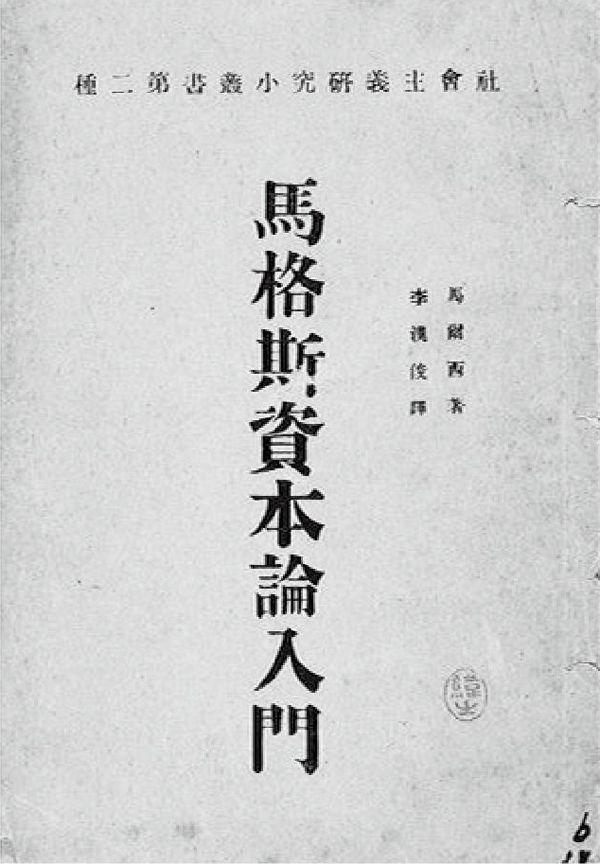

李汉俊译的《马格斯资本论入门》

除了忙于《星期评论》的编务和文字工作外,李汉俊还先后在《建设》《民国日报》《觉悟》《劳动界》《小说月报》等报刊上发表了数十篇文章和译文,着重介绍和阐释马克思主义基本原理,探讨中国的革命问题。其中,他所撰写的《改造要全部改造》《社会主义与自由批评》《自由批评与社会问题》《究竟谁是谁非?》等文章,在当时产生了广泛的舆论回响。1920年6月,《星期评论》因当局弹压停刊,李汉俊遂将精力转移到译介马克思主义经典著作上。停刊翌日,他就和同人在《民国日报》启事中宣称,要“致力于翻译和著述”,并预告自己翻译的《社会底经济的基础》《社会主義运动史》将分别于是年10月及翌年4月出版。1920年9月,李汉俊又将日本文泉堂1919年出版的远藤无水所译《通俗马克思资本论》重译成《马格斯资本论入门》一书,交付“社会主义研究社”印行。这是《资本论》在中国最早的阐释读本,被青年毛泽东视为“书之重要者”,对马克思主义在中国的早期传播起到了巨大的推动作用。

不畏途辛谋建党:参与筹组上海共产党早期组织

在马克思主义宣传活动渐进高潮的同时,陈独秀的意外到沪,为李汉俊将理论研究付诸实践提供了难得的机会。1920年春,因受当局通缉,陈独秀从北京逃至上海,并很快与星期评论社取得联系。此后,在李汉俊、沈玄庐等《星期评论》社成员的协助下,陈独秀在上海日益活跃。除先后在《星期评论》等刊物撰文数篇,宣扬工人“自己起来管理政治、军事、产业”的理念外,他还亲赴文华大学、“上海船务栈房工界联合会”等处演讲,鼓动工人学生积极参与革命。众人的密集活动,很快引起共产国际的关注。1920年4月下旬,俄共(布)远东局代表维经斯基一行悄然来到上海,与陈独秀、戴季陶等举行了座谈。经此一晤,与会诸人“更加明白了苏俄和俄共的情况,得到了一致的结论,‘走俄国人的路”。

受会谈氛围影响,李汉俊等人切实感到,“单讲‘新是不够的,应该学习从制度上看问题”。为了将马克思主义真正用于中国社会的改造,1920年5月,陈独秀偕李汉俊等星期评论社成员共同发起“上海马克思主义研究会”,并以“书记”身份领导开展了一系列颇具成效的实践活动。据陈望道回忆,研究会的活动大致包括两种类型。一是教育类活动,如开办了一所平民女校,专门接受那些因反对传统礼教而被家庭、学校赶出来的青年女学生。另外,还特别开办了一所青年学校,任务是帮助工人群众争取改善劳动条件、缩短工作时间。二是宣传类活动,如四处分发印有共产主义口号的卡片等,旨在加大马克思主义理论的传播力度。其间,李汉俊也活跃在各个场合积极宣扬革命理念,并受到租界外国情报机关的监视。英国情报部门档案显示,他不仅与朝鲜独立运动人士李光洙以及孙中山亲信朱卓文、梅光培等举行多次晤谈,商讨创办《劳动者》杂志等事宜,并且同居沪俄侨、苏俄代理人波塔波夫、李泽洛维奇等往来密切,时常在一起讨论“苏维埃诸问题”和“布尔什维主义”。

随着研究会活动的深入,陈独秀“看到时机已经成熟,青年中接受马克思主义思想的人也不少”,遂明确抛出建党议题。这一政治主張的明朗化,立即在研究会中激起不小波澜。原有的部分成员,“有的因思想习惯,有的因工作关系,先后退出”。此时,李汉俊给予了陈独秀极大支持。在此后的几次会商中,他一面配合陈独秀筹划党的组织和纲领问题,一面继续深化研究工作,为建党觅寻理论指导。特别是陈望道译成《共产党宣言》并由义乌返回上海后,李汉俊第一时间与陈独秀开展了细致的接力校对,为《宣言》的最终出版奠定了基础。据当时同住李汉俊家中的俞秀松在日记里记载,为了达到“忠实精细”的目标,避免出现其他译书者那样“误会的误会,杜撰的杜撰”,李、陈二人付出了极大辛劳。值陈译版《宣言》付梓之际,由于《星期评论》被迫停刊,该书的出版工作曾一度中断。为此,李汉俊协助陈独秀筹措了一笔经费,在辣斐德路(今复兴中路)成裕里12号设立了一个名为“又新印刷所”的小型出版社,负责承印陈译版《宣言》。不久,中国第一部《共产党宣言》中文全译本终于以“社会主义小丛书第一种”的名义刊行,该书甫一出版,旋即一抢而空,不仅极大鼓舞和启发了当时的知识分子,并且为上海共产党早期组织的创立提供了重要的理论指导。

1920年6月,陈独秀与李汉俊、俞秀松、施存统、陈公培五人在环龙路渔阳里2号陈独秀寓所开会,宣布正式成立“社会共产党”,是为中国的第一个共产党早期组织——上海共产党早期组织。李汉俊亲自草拟了党的第一个纲领,提出以“劳农专政,生产合作”的手段达到“社会主义革命的目标”。7月下旬,陈独秀和李维汉、周佛海、俞秀松等出席了在上海召开的“中国积极分子”大会,赞成在中国组建无产阶级政党,为中国共产党的正式成立埋下了伏笔。8月以后,陈独秀与李汉俊、俞秀松等八人在渔阳里2号发起中国社会主义青年团,并确定之前成立的党组织名称“就叫共产党”。直到12月中旬,由于陈独秀应陈炯明之约赴广州发展教育事业,李汉俊遂代理上海共产党早期组织书记,全面负责党的工作,并与陈望道、李达、沈雁冰共同主编《新青年》,继续为中国共产党的诞生大造舆论。李汉俊用勤之深,深获时人肯定。共产国际代表马林后来就曾盛赞他为“最有理论修养的同志”。

殚思极虑酝一大:为党的诞生披荆斩棘

上海市三益里17号李汉俊旧宅

上海共产党早期组织成立后,经过半年多时间的工作,中国国内先后有六个城市建立起共产党早期组织。远在大洋彼岸的异国他乡,旅日、旅法共产党早期组织也相继成立。在各地党组织的积极带动下,全国涌现出一批具有共产主义思想的先进知识分子。为了帮助他们尽快成长为无产阶级的先锋战士,李汉俊在代理上海共产党早期组织书记期间投入巨大精力。1921年1月,李汉俊主持的劳动界编辑部特别邀请先进知识分子与工人团体举行联谊,号召他们与工人阶级团结起来,肩负起“智识阶级”的历史使命。同年4月,李汉俊又亲自撰写介绍信,以“外国语学社”的名义输送任弼时等数十名青年学生赴俄深造。在他的帮助下,赴俄学生乔装成新闻记者、裁缝、理发工人等身份,先后抵达莫斯科进入东方劳动者共产主义大学学习。不久,他给成都进步青年学生刘弄潮回信,鼓励其继续投身革命。对于这段经历,刘弄潮铭感尤深:“李汉俊,当时就是享有盛名的马克思主义学者,我们成都很多青年都读过他译的《马克思资本论入门》……现在他们能给予热情的支持,使我们受到极大的鼓舞。”

随着共产主义知识分子不断涌现、马克思主义与工人运动结合日益紧密,在中国建立无产阶级革命政党已呼之欲出。1921年6月,共产国际执委会代表马林秘密抵达上海,会同接替维经斯基工作的尼克尔斯基与李汉俊等人接触,商议建党问题。其间,李汉俊特别向马林表示:“共产国际如果支持我们,我们愿意接受,但须由我们按工作实际情形去自由支配。”经过同陈独秀、李大钊的书信交流,李汉俊、李达议定在上海召开中国共产党第一次全国代表大会。随即,李汉俊等逐一函请北京、武汉、长沙、济南、广州和旅日的共产党早期组织,邀其各派两名代表来沪参加代表大会,并商讨大会的议事日程。为了联络赴沪参会的各地代表,李汉俊夜以继日地忙碌,并拼命写稿,以赚得的稿酬租下法租界内博文女子学校空屋作为一大代表会议期间住宿之用。他的辛苦付出,给率先抵沪的北京代表张国焘留下了深刻印象:“他热诚地欢迎我的先期到达,认为很多事在通信中说不清楚,现在可以当面商讨。他说到大会开会地点等技术上的问题容易解决,至于议程和议案等问题不妨等各代表到齐之后再行商定……他并告诉我许多上海方面的情形及其困难。”7月下旬,来自各地党组织的一大代表全部置身上海,代表全国50多名党员与会。陈独秀和李大钊因要务在身,遗憾未能出席。

1921年7月23日,经过李汉俊等人的艰苦筹备,中国共产党第一次全国代表大会终于在上海法租界贝勒路树德里106号(后称望志路,即今兴业路76号)的李汉俊寓所揭开帷幕。会议由张国焘主持,李汉俊作为上海代表发言并参与审查会议文件,同时为马林做翻译。会上,众人就中国共产党的党纲和政纲展开了深入商讨,但因立场差异频现歧见。其中,李汉俊结合实际提出了关于党的行动方针的若干意见,如共产党员经批准可以参加国会、党员经批准可以与其他党派合作、主张援助国民党及组织职业工会等,遭到了张国焘等人的“坚决反对及否定”。他尊重不同看法,并表示服从大会的决议。一大进行到第七天时,突遭变故。由于法租界密探的闯入,马林建议众人休会并立刻转移。当此险难之际,李汉俊不顾个人安危,主动留下掩护其他代表撤离。少顷,法国巡捕及中国警察包围李汉俊寓所,并展开全面搜捕。李汉俊假称自己是商务印书馆主编,以流利的外语沉着地同法国巡捕周旋。经此一事,与会诸人在李达夫人王会悟的建议下,相继转移至嘉兴南湖续会。会后,李汉俊和董必武起草了《中国共产党第一次代表大会》,作为呈交给共产国际的报告。他在文中热情洋溢地写道:“我们要向人民指出:想在旧制度范围内建立新社会的企图是无益的,即使我们试图这样做也是徒劳的。工人阶级必须自己解放自己……”随着这份报告被大会和共产国际接纳,李汉俊结束了自己在一大的使命,继续从事马克思主义的研究和宣传工作。

在中国共产党的创建时期,李汉俊发挥了不可替代的重要作用。尽管后来由于种种原因,他没能继续留在党组织中,但他始终热衷于宣传马克思主义,积极投身革命,成为中国共产党领导下的国共合作政策的坚决执行者。李汉俊为中国共产党的诞生作出的卓越贡献,将永镌人民心中!(责任编辑 张利军)

作者:复旦大学马克思主义理论流动站博士后研究员,西南交通大学马克思主义学院讲师