干旱区三生用地时空演变特征及空间冲突研究

——以黑河中游地区为例

2021-06-17韦江伟赵锐锋李玲慧贾志斌

韦江伟, 赵锐锋, 李玲慧, 贾志斌

(西北师范大学 地理与环境科学学院, 兰州 730070)

由于人口和经济的快速增长,我国城镇化与工业化进程不断加快[1]。为满足社会经济发展对土地资源的需求,大量的生态用地及农业用地被侵占,从而造成区域景观格局的改变[2-3]。为协调社会经济发展与生态保护间的关系,党的十九届四中全会明确提出要坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,生态保护受到国家高度重视[4]。随着我国生态文明建设进程的加快,以三生视角出发探究区域可持续发展的研究成为众多学者所关注的热点[5-7]。

土地利用变化研究能够有效揭示区域土地资源的分配状况,对于制定合理的发展策略具有重要作用,为此众多的研究者将焦点聚集于三生用地的动态变化[8-10]。由于不同的研究者所选取的视角及尺度不同[6,11],因此目前尚未形成统一的三生用地的划分标准。对“三生空间”相关理论的研究是对其进行综合评价的基础,最终目标是实现三生空间结构的优化与重构[12]。众多研究表明景观格局指数对于刻画景观空间结构的特征具有较高的敏感性,能够有效捕捉由于自然和人为作用而导致的变化,因此被广泛用于景观格局变化分析[13-15]。空间冲突研究能够有效揭示不同用地类型在区域景观上的空间关系,测度三生用地在区域内的空间冲突水平对于协调社会经济发展与生态保护间的关系具有重要的意义[16-19]。目前国内外关于空间冲突的研究主要集中于影响因素分析、演化过程的揭示、潜在冲突的识别与等级测度及协调治理等方面[20-22],学者们在不同的时空尺度上对空间冲突问题进行研究。总的来看,不同区域由于自然环境条件与发展背景存在差异,使得空间冲突产生与发展的规律并不一致。空间冲突的产生受社会、经济和环境等多方面因素影响,其表现形式也复杂多样[22],识别和预测空间冲突及判断土地利用变化趋势对于协调社会经济发展与生态保护间的关系具有重要意义。

干旱区由于独特的自然环境条件使得生态环境的保护显得尤为重要,在人类活动干扰强度不断加剧的背景下,生态脆弱性逐渐增强,社会经济发展与生态保护间的矛盾日益突出。黑河中游地区是我国西北干旱区生物多样性保护的重要基地,在社会经济不断发展的背景下,黑河中游地区的生态环境受到了严峻的威胁,众多关于黑河中游地区生态保护的研究相继开展[23-25]。如何协调生产、生活空间发展与生态空间保护三者的关系,合理利用有限的水、土资源成为黑河中游地区可持续发展的重要内容。

1 研究区概况

黑河中游地区位于中国西北内陆干旱区,南邻祁连山国家级自然保护区,北接巴丹吉林沙漠,处于河西走廊的“蜂腰”地带(38°29′—39°59′N,98°57′—100°52′E)。行政区划上隶属于张掖市甘州区、临泽县和高台县。气候为典型温带大陆性气候,夏季炎热,冬季寒冷干燥,年平均气温6~8℃,年均降水量104~328 mm。由于地处祁连山脉与巴丹吉林沙漠的过渡地带,生态环境较为脆弱,土地荒漠化与盐碱化严重,水资源空间分布不均,人地矛盾突出,是土地利用变化的敏感地区[26]。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源及处理

本研究所用1975年、1987年、1992年、2001年、2010年和2016年6期土地利用与土地覆被矢量数据来源于黑河中游湿地的项目研究,课题组在获取各期30 m分辨率TM/ETM遥感影像的基础上利用ERDAS Imagine 9.2软件对遥感影像进行波段选择、图像校正、图像拼接、图像增强和图像裁剪等处理,然后对遥感影像数据进行解译[23]。本文在土地利用/土地覆被数据二级分类的基础上将黑河中游地区土地利用类别划分为耕地、草地、林地、湿地、居民工矿用地和未利用地6种类型。结合GPS野外验证点与Google earth验证点对解译数据进行精度检验,结果表明数据分类精度较好,能够满足研究需要[26]。

2.2 研究方法

2.2.1 三生用地的划分 本文参考相关研究将黑河中游土地利用类别按照主次功能划分生活生产用地、生产生态用地、生态生产用地和生态用地4种类型[11],具体的划分见表1。

表1 黑河中游地区三生用地的分类及含义

由于林地、草地与湿地等土地类型不仅具有调节气候,涵养水分,维持生物多样性的生态功能,而且还可以通过光合作用产生能够被人类直接获取的木材、食料及药物等具有经济价值的原材料,因此在本文中将其划分为了生态生产用地。参考张红旗[11]、邹利林[7]等对未利用地划分,将戈壁、裸地、沙地等未利用地划分为生态用地。

2.2.2 景观格局分析 本文选取了斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、边缘密度(ED)、平均斑块面积(AREA_MN)、面积加权的平均分形维数(FRAC_AM)与平均形状指数(SHAPE_MN)6个景观格局指数在景观及类别水平上对研究区不同时期的景观格局变化进行分析。具体的指数计算方法及生态学意义参考软件说明。

2.2.3 空间冲突测度模型的构建及计算 本文参考相关研究从景观生态学角度出发,依据景观生态风险模型构建空间冲突评价模型以量化黑河中游地区空间冲突的严重程度[8]。其表达式为:

SCI=CI+FI-SI

(1)

式中:SCI为空间冲突综合指数;CI,FI,SI分别为空间复杂性指数、空间脆弱性指数以及空间稳定性指数。参考周德等[22]的研究采用等权重方法来计算空间冲突综合指数。

空间复杂性指数(CI):本文参考前人研究选取面积加权的分形指数度量空间复杂性[8]。其公式如下所示:

(2)

式中:Pij为第i类用地类型第j个斑块的周长;aij为第i类用地类型第j个斑块面积;A为空间评价单元的面积。

空间脆弱性指数(FI):本文参考相关研究[8],结合划分的4种用地类型在1975—2016年期间面积的动态变化状况对脆弱度进行赋值。虽然生活生产用地在研究期间内的动态变化较高,但主要为转入过程,因此可判别其空间脆弱性水平较低。生态用地主要包括裸地、戈壁和荒漠等未利用地,随着社会发展对土地资源需求的增加,临近城镇地区的生态用地易于被转换为其他用地类型,因此判别其空间脆弱度最高。最后得出4种用地类型的空间脆弱度由弱到强依次为生活生产用地—1,生产生态用地—2,生态生产用地—3和生态用地—4。空间脆弱性指数的计算公式如下:

(3)

式中:n为三生用地类型总数;Fi为不同用地类型的空间脆弱度;ai为空间评价单元内i类用地的面积;A为空间评价单元的面积。

空间稳定性指数(SI):选取景观生态指标中的景观破碎度作为度量空间稳定性的指数以度量空间受外界干扰而做出的响应[8]。破碎度是度量景观破碎化程度的指标,一般用斑块密度(PD)表示(其中PD=n/A,A为总面积;n为斑块数量)。PD值越大表明空间破碎化程度越高,对应区域空间稳定性越弱。稳定性指数的计算公式如下:

(4)

式中:PD为空间评价单元内的斑块密度指数;PDmax和PDmin分别为空间评价单元内斑块密度指数的最大值与最小值。

本文利用Fragstats 4.2软件的移动窗口法对研究区三生用地空间冲突水平进行测度,采用正方形网格作为空间评价单元。考虑到研究尺度对景观格局指数的影响,本文参照相关研究选择1 km×1 km窗口对研究区进行空间冲突测度[8]。其中,将研究区边界未布满整个单元面积的计算结果舍弃,仅分析布满整个评价单元面积的网格。将空间复杂性、空间脆弱性和空间稳定性指数计算结果分别标准化到0~1,代入到公式(1)中计算空间冲突测度综合指数,最后将空间冲突指数值标准化到0~1,采用等间距法将冲突等级划分为弱空间冲突[0,0.2)、较弱空间冲突[0.2,0.4)、中等空间冲突[0.4,0.6)、较强空间冲突[0.6,0.8)、强空间冲突[0.8,1.0]5种类型[8]。

3 结果与分析

3.1 黑河中游地区三生用地时空变化

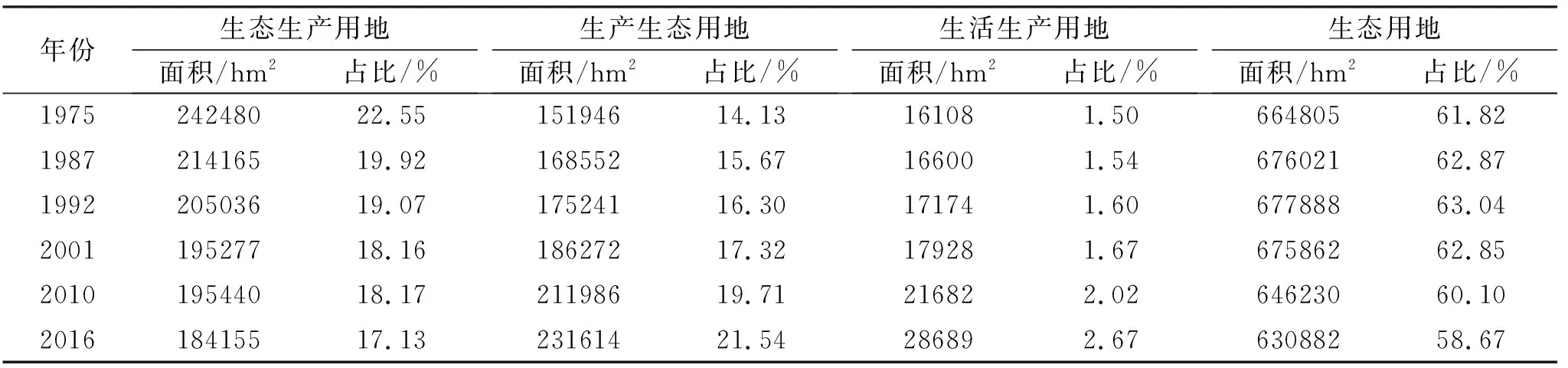

从三生用地的数量结构来看(表2),黑河中游地区三生用地组成主要以生态用地为主,约占总面积的60%,生态生产用地与生产生态用地大约各占研究区总面积的20%,最少的为生活生产用地,约占2%左右。从4种用地类型的变化趋势来看,黑河中游地区生态生产用地的面积连续下降,生态用地的面积先增加后减小,生活生产用地与生产生态用地的面积连续增加。

表2 1975-2016年期间黑河中游地区三生用地的面积及占比

本文使用转移矩阵模型对三生用地的时空变化进行分析(表3),研究结果表明在1975—1987年期间生态生产用地发生了大量的损失,由于农业用地的扩张以及荒漠化过程的加剧,林地、湿地与草地等具有较高生态系统服务的土地类型被侵占从而造成区域生态质量的降低[23]。在1987—1992年期间生态生产用地年均损失速率有所下降,生活生产用地的增加速率上升,生活生产用地的扩张导致生产生态用地发生了损失,农业用地的扩张是造成生态生产用地减少的主要原因。在1992—2001年期间,生态用地的面积由增加转变为减少过程,生态生产用地向生态用地的转化弥补了生产生态用地对生态用地的侵占,使得生态用地的面积在这一时期基本保持稳定,而生态生产用地仍以较高速率向生产生态用地转化。在2001—2010年期间三生用地的转换对象发生了改变,转出源由生态生产用地转变为生态用地,生态用地向生态生产用地的转化弥补了生态生产用地向生产生态用地和生活生产用地转化而引起的缺失,使得生态生产用地的面积在这一时期呈现出与以往不同的上升趋势,并且在这一时期生态用地向生产生态用地与生活生产用地发生了大量的转化。在2010—2016年期间生态用地与生态生产用地都发生了大量的损失,生产生态用地与生活生产用地面积的增长速率达到最高。

表3 不同时段内黑河中游地区三生用地的转移矩阵及变化状况 103 hm2

在整个研究期内生活生产用地的转换对象主要为生产生态用地,位于城镇及居民点附近的生态用地及生态生产用地受到城镇扩张的影响发生了大量的转化,部分远离城镇的区域由于特色产业及工业的发展导致其向生活生产用地发生了转化,生活生产用地的增加面积主要来源于生产生态用地(附图4)。人口的快速增长使得区域对耕地资源的需求增加,农业用地向边缘区域的扩张导致生态用地与生态生产用地的面积减少,生产生态用地在1975—2001年期间转入源主要为生态生产用地,即以生态功能为主林地、草地和湿地等,而在2001—2016年期间生产生态用地的转入源主要包括生态用地和生态生产用地,并且生态用地的转化比例要高于生态生产用地。在整个研究期内生产生态用地向生态用地的转化水平基本保持稳定且数量较少,弃耕后的农业用地由于缺乏人工管理而导致其转变为生态用地;受人类活动干扰程度的加剧以及自然环境因素改变的影响使得部分植被良好的自然区域的净初级生产力下降,最终导致生态生产用地转变为生态用地。此外,荒漠化过程也是导致生态生产用地转变为生态用地的主要原因之一。在1975—2001年期间黑河中游地区空间转出源主要为生态生产用地,在2001—2016年期间生态用地的转出面积增加,逐渐成为主要的转出对象,造成这一结果的原因可能是21世纪初期黑河中游地区环境保护力度的增加。自改革开放以来,黑河中游地区经济和工业水平迅速发展,区域对生产空间及生活空间的需求加剧,而林地、湿地和草地等生态用地在这一时期被纳入生态保护对象,因此使得生活和生产空间的侵占对象由生态生产用地转变为裸地、沙地等间接为人类提供生态服务的生态用地。

3.2 黑河中游地区三生用地景观格局变化

从类别水平的景观格局指数的变化状况来看,不同用地类型的景观格局变化并不一致(图1)。从斑块数量、斑块密度和平均斑块面积指数的变化情况来看4种用地类型都呈破碎化趋势发展。生态用地、生产生态用地及生态生产用地的分形维数与平均形状指数与生态生产用地的边缘密度指数在整个研究期内整体呈下降趋势,这些变化趋势的结果表明生态用地、生产生态用地与生态生产用地等在相互转换的过程中空间结构复杂性有所减弱。

图1 不同用地类型的景观格局指数变化

表4为各个时期黑河中游地区景观水平上三生用地的景观格局指数变化状况,通过观察分析可知斑块数量、斑块密度、边缘密度和分形维数总体上呈上升趋势,平均斑块面积指数表现出逐渐下降的趋势。从景观水平的景观格局指数变化情况来看,除平均形状指数外,其余景观格局指数的变化规律表明黑河中游地区三生用地的景观格局正处于连续的破碎化过程之中。

表4 不同时期景观水平上黑河中游地区三生用地的景观格局指数

3.3 黑河中游地区三生用地空间冲突分布及变化特征

从空间冲突分布的区域特征来看,强空间冲突主要分布于生活生产用地、生产生态用地、生态生产用地与生态用地的交界地带(附图5),由于生态用地同其他用地类型相比较为脆弱,空间复杂性的增强使得脆弱度较高的生态用地易于被其他用地类型所侵占;弱空间冲突主要出现在生活生产用地及生产生态用地的中心地带,由于生活生产用地与生产生态用地本身具有较低的脆弱性,且位于中心地带的区域空间复杂性较低,所受的外部压力较小,因此空间冲突综合指数的值最低;较大斑块面积的生态用地由于其较高的脆弱度和低的空间复杂性使其位于中等空间冲突水平区域;较弱的空间冲突区主要分布于脆弱性相差不大、空间复杂性程度不高的不同用地类型的边界区;较强空间冲突多分布于景观空间结构复杂、空间脆弱性高及破碎化程度较高的区域。

本文分析了不同等级的空间冲突在4种用地类型上的分布及变化特征,结果表明空间冲突在不同用地类型内的分布特征与变化规律存在差异。从空间冲突在不同用地类型上的分布特征来看(表5),弱空间冲突主要出现在生产生态用地,其在生活生产用地有少量的分布;较弱空间冲突在4种用地类型上均有分布,其中主要出现在生态生产用地和生产生态用地,随着时间的改变较弱空间冲突在这两种用地类型上分布的比例逐渐改变,生态生产用地逐渐降低,生产生态用地逐渐升高;中等空间冲突主要出现在生态用地,在1975—2016年期间中等空间冲突在各用地类型上分布的比例变化较小,呈基本稳定状态;较强空间冲突与强空间冲突主要出现在生态用地及生态生产用地。

表5 黑河中游地区各等级空间冲突在不同用地类型上的分布 %

本文采用空间冲突评价模型对黑河中游地区三生用地的空间冲突水平进行了测度,研究结果表明在研究期间黑河中游地区空间冲突水平整体呈下降趋势(图2),强空间冲突数量较少且基本保持稳定,较强空间冲突与中等空间冲突数量呈下降趋势,较弱空间冲突与弱空间冲突数量总体呈上升趋势(表6)。在1992—2001年期间空间冲突由之前的递增转变为显著的下降趋势,不同的区域空间冲突变化的规律存在差异。甘州区在1975—2016年期间空间冲突水平呈现出先增加后减小的趋势,高台县与临泽县在经历1992—2001年的显著降低过程之后又转变为上升趋势。

图2 黑河中游地区空间冲突综合指数变化状况

表6 不同时期黑河中游地区不同等级空间冲突占比 %

4 讨 论

4.1 黑河中游地区三生用地变化分析

与湿润地区不同的是干旱区生态环境不仅受社会经济发展的胁迫,而且土地的荒漠化、盐渍化等过程也会导致生境质量降低,从而造成生态系统服务功能的衰弱,因此在探究干旱区三生用地的空间冲突时将荒漠化过程考虑在内是必要的。为此,本文基于张红旗等提出的三生用地划分体系探究了人类活动与自然因素等共同作用导致黑河中游地区三生用地的演变特征。研究结果表明,在1975—2016年期间城镇用地与农业用地扩张导致生态生产用地被侵占而表现出面积减小的趋势,这一结果与王福红等[23]在黑河中游地区的研究结果相同,草地、湿地与林地等向生活生产用地及生产生态生产用地的转化造成区域生态质量降低。生态用地在整个时期内呈现出先增加后减小的趋势,生态用地的增加主要与荒漠化过程的加剧与生境质量的降低有关,农业用地与城镇边界的扩张是导致临近城镇及农田的生态用地减少的主要原因(附图4)。在2001—2010年期间生态用地的面积迅速减少,生态用地向生态生产用地转化了近2万hm2,造成这一结果的原因主要与保护区的建立以及生态调水政策的实施有关,保护区的建立使得城镇与农业用地的侵占对象由生态生产用地转换为生态用地,生态调水的实施导致部分区域的水资源含量增加,临近河道及农田的生态用地生态质量提升从而造成部分区域土地覆被的变化。已有许多研究对黑河中游地区土地利用变化与景观格局改变的影响因素进行了分析,研究结果表明人口增加与社会经济发展是导致土地利用变化和景观格局改变的重要因素[25-26]。因此本文未对三生用地及三生用地景观格局变化的驱动因子进行定量分析,而是通过建立空间冲突测度模型探究了不同用地类型在景观上的空间冲突水平。

4.2 黑河中游地区空间冲突变化分析

从空间冲突的分布特征来看,甘州区空间冲突水平要显著高于临泽县与高台县,其中高台县空间冲突水平最低(图2),这一结果表明空间冲突的产生与发展受社会经济发展水平的影响,城镇化率较快的区域具有更高的空间冲突水平。土地的多功能性是土地利用冲突产生的客观原因,通过对土地进行适宜性评价可以达到识别潜在空间冲突的目的。Jiang等[24]使用多准则决策分析方法对黑河中游地区潜在的土地利用冲突进行了识别,探讨了在水资源条件制约下潜在土地利用冲突的空间分布特征,研究结果表明建设用地与耕地产生冲突的可能性最高,快速的城镇扩张与水资源短缺是影响土地利用冲突的主要因素。而本文的研究结果表明,黑河中游地区除建设用地与耕地存在较高的冲突水平外,还存在着生活生产用地—生态生产用地、生产生态用地—生态生产用地的冲突,并且荒漠化过程使得生态生产用地与生态用地也存在着较高的空间冲突水平。生态用地在4种用地类型中具有最高的空间冲突水平,这一结果与实际状况存在偏差,邻近居民点与农业用地的生态用地易于发生损失而具有较高的空间冲突,但对于生态用地作为主要用地类型的干旱区而言,远离城镇且人为干扰较少的生态用地并不具有显著的空间冲突,因此在进行空间冲突评价时考虑人类活动对景观的干扰程度能够更加有效地揭示干旱区客观存在的空间冲突。通过观察附图5可知空间冲突水平较高的区域主要位于农业用地的边缘地带以及生态用地与生态生产用地的交界地带,这一结果表明黑河中游地区显著的空间冲突主要是生态用地与生态生产用地的冲突以及生产生态用地与生态生产用地的冲突。

4.3 对策及建议

在1975—2016年期间,由于人类活动与自然因素共同影响,黑河中游地区生态生产用地与生态用地发生了大量的损失。为协调经济发展、资源利用与环境保护的冲突关系,应采取措施做好空间冲突预警工作,维护黑河中游地区生态安全。

(1) 重点保护林地、湿地、草地等以生态功能为主、生产功能为辅的生态生产用地,严格控制建设用地与农业用地向生态生产用地的侵占。通过规划手段确定城镇、村庄合理布局,避免建设用地与农业用地的无序扩张。

(2) 积极开展生态修复工作,在建立自然保护区的基础上提高管理效率,加速绿地建设。在不侵犯基本农田保护红线的原则下进行退耕还林、还草,提高黑河中游地区生态环境质量。

(3) 严防水资源在农业及工业方面的过量消耗,进行水资源合理布局。为降低荒漠化过程对黑河中游地区带来的负面效应,应增大生态用水比例,防治水污染以提高生态环境质量。

5 结论与展望

(1) 从三生用地的数量结构来看,黑河中游地区三生用地组成主要以生态用地为主,约占总面积的60%,生态生产用地与生产生态用地大约各占研究区总面积的20%,最少的为生活生产用地,约占2%。从4种用地类型的变化趋势来看,黑河中游地区生态生产用地的面积连续下降,生态用地的面积先增加后减小,生活生产用地与生产生态用地的面积连续增加。

(2) 从景观水平的景观格局指数变化情况来看,黑河中游地区三生用地的景观格局正处于连续破碎化过程之中;从类别水平来看,不同用地类型的空间结构变化并不一致。斑块数量、斑块密度和平均斑块面积指数的变化情况表明4种用地类型都在朝更破碎化的趋势发展,这与景观水平上得出的结果相一致。然而与景观水平不同的是,生态用地、生产生态用地及生态生产用地的分形维数与平均形状指数与生态生产用地的边缘密度指数在整个研究期内整体呈下降趋势,这些指数变化的结果表明在相互转换的过程中生态用地、生产生态用地与生态生产用地的空间结构复杂性有所减弱。

(3) 从空间冲突分布的区域特征来看,强空间冲突主要分布于生活生产用地、生产生态用地、生态生产用地与生态用地的交界地带;弱空间冲突主要出现在生活生产用地及生产生态用地的中心地带;较大斑块面积的生态用地由于其较高的脆弱性和低的空间复杂性使其位于中等空间冲突水平区域;较弱的空间冲突区主要分布于脆弱性相差不大、空间复杂性程度不高的不同用地类型的边界区;较强空间冲突多分布于景观空间结构复杂、破碎化程度较高及脆弱性相差较大的区域。从空间冲突在不同用地类型上的分布来看,较强空间冲突与强空间冲突主要分布在生态用地及生态生产用地,弱空间冲突主要出现在生产生态用地,其在生活生产用地有少量的分布,中等空间冲突主要出现在生态用地。其中最为显著的是生态用地和生产生态用地、生态生产用地的冲突。

(4) 研究表明在黑河中游地区三生用地空间冲突水平整体呈下降趋势,强空间冲突数量较少且基本保持不变,较强空间冲突与中等空间冲突数量呈下降趋势,较弱空间冲突与弱空间冲突数量总体呈上升趋势。空间冲突水平的下降主要与农业用地的扩张以及生态用地、生态生产用地和生产生态用地空间复杂性程度的降低有关。

虽然本文对黑河中游地区空间冲突水平进行了评价,但未对空间冲突类型进行可视化识别,仅从不同用地类型的整体变化情况难以准确分析某一区域空间冲突的形成及变化机制,因此对干旱区空间冲突类型识别及形成机制的探究将会是未来空间冲突研究的重点。在研究方法方面,虽然本文与周德[22]、赵旭[8]等都依据景观生态原理对空间冲突水平进行测度,但不同的是本文未对研究区进行网格划分,而是采用景观格局分析软件Fragstats 4.2的移动窗口法对研究区的空间冲突水平进行测度。通过对比两种空间分析方法可以发现移动窗口法能够更好地体现研究区空间冲突的实际状况[27],降低了网格法对研究区分割而导致结果出现误差的可能性。本文所采用的空间冲突测度模型仍存在一定局限,仅是以景观生态学角度出发探究了黑河中游地区空间冲突的分布及变化规律,未从社会学和经济学等视角对空间冲突的机制进行对比分析,并且模型中所用到的景观格局指数受尺度与遥感数据精度的影响较大,因此适宜尺度的确定及多视角的对比研究还应进一步深入。