“微腐败”1的生成机理和治理之道

2021-06-15王国绪

王国绪

摘 要:厘清“微腐败”的内涵和外延有利于在反腐实践中准确认定事实,精准处理腐败问题。由于对“微腐败”的误读,导致实践上反对“微腐败”的行为遮蔽了真正的腐败行为。理解“微腐败”不能离开典型腐败这一重要参照物。不管“微腐败”在表现形式上如何多样化,始终离不开权力滥用这一核心问题。治理“微腐败”不能在不改变权力结构的情况下去强调官员的道德自觉,而应该从制度上压缩腐败的滋生空间。

关键词:微腐败;内涵外延;制度;权力结构

中图分类号:D630.9 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2021)03-0026-12

“微腐败”是一个实践上应用很广但理论上探讨不足的含义模糊的概念。各地纪检监察部门每年均有查处“微腐败”的案例,但是,由于对“微腐败”的内涵和外延言人人殊,导致各地纪检监察部门在查处“微腐败”案件时执行了不同的标准,有的地方把典型的贪污、受贿等腐败犯罪案件当成“微腐败”案件,有的地方把一些工作纪律、工作作风问题当成“微腐败”,甚至闹出了中学教师下班后个人集资聚会也当成“微腐败”案件被纪委进行查处的笑话。2党的十九届四中全会要求各级党和国家机关以及领导干部要“提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力”[1]。治理“微腐败”是共产党治国理政的一个重要领域。在法治社会,不管治理什么样的腐败,必须以法治方式进行,而法治方式的首要标准就是法律的明确性和前置性。

一、“微腐败”的理论渊源和应用语境

到目前为止,“微腐败”还没有一个被学术界公认的定义,人们都是从不同的角度和侧面来使用这个概念。由于典型意义上的腐败与“微腐败”之间所具有的本质同构性,学者研究腐败现象的同时,就已经触及了“微腐败”的一些特征。有学者对腐败的一个变种——“消极腐败”进行了探讨,呼吁人们关注比积极腐败(如贪污受贿、滥用职权等)隐藏更深、危害更大的“消极腐败”,并对“消极腐败”的表现形式和主要特征进行了初步研究[2]。有的学者从人情视角对腐败进行探讨,揭示了我国腐败行为与人情交往的复杂关系[3],虽然没有提出“微腐败”这一概念,但从一个侧面揭示出了“微腐败”屡禁不绝的土壤。有的学者在研究腐败“落势化”问题时,从侧面揭示出了“微腐败”产生的“毒源”[4]。腐败的“落势化”就是腐败从权力部门向社会各个领域、阶层渗透,只要掌握芝麻大的权力,就想方设法套现(从医生、教师收红包到门卫、停车场收费员收好处费等),作者虽然也没有提出“微腐败”这个概念,但无意之间揭露出了“微腐败”的某种表现形式。有的学者对行政部门考核中产生的腐败行为进行了分类:直接腐败、间接腐败和衍生腐败[5],其中的“衍生腐败”就包括程度不同的“微腐败”。有的学者强调“微腐败”主要是指发生在基层干部身上的情节比较轻微的违法犯罪行为,强调了“微腐败”的基层特征[6]。近几年,虽然有一些探讨“微腐败”的理论文章,但多是根据既有案例进行描述性介绍,实务工作中同样被认定为“微腐败”的案件,其内涵可能相互扞格。

实务界一般是从两个维度来使用“微腐败”这一概念:

其一,从腐败发生主体的角度使用这一概念,主要是指乡科级和村干部身上发生的腐败行为,把“微腐败”一词与“大老虎”对比使用,以突出“微腐败”者地位之“微”。对于这一腐败领域有时使用“苍蝇式腐败”“小官巨贪”等概念,强调腐败主体的特殊性。由于乡科级领导干部和村干部经常与普通百姓直接对话,这些基层公职人员身上的腐败行为直接影响了普通民众的权利和利益,人民的感受更为深刻,造成的社会影响更为恶劣。人民与政府的关系并不是通过学者关于人民与政府关系的法理论证的反思中获得的,而是通过与政府工作人员的具体交往中进行感性体验的,所以,对于普通民众来说,“大老虎”式的腐败案件或许只是他们茶余饭后的谈资,而苍蝇式的“微腐败”才更为直接地啃噬着他们的利益,年复一年地透支着人民对政府的信任。

其二,从腐败行为的情节上使用这一概念,主要指那些腐败行为不够严重(主要是不够刑事处罚)或者一些情节较轻的滥用公权力的行为。中纪委(监察委)网站设立的“侵害群众利益的不正之风和腐败问题监督举报曝光专区”,就是专门针对各类“微腐败”问题的,因此,在特定语境下,“微腐败”也被称为“侵害群众利益的不正之风和腐败问题”。“微腐败”在本质上依然是“腐败”,即滥用公权力或侵害公共利益,其之所以称之为“微”是因为:在社会普通人的印象里,这种行为不具有典型腐败所具有的那种视觉冲击力,不像典型腐败那样“赤裸裸”地收受贿赂和滥用职权,而是与人情世故、乡村民俗、社会风尚、道德伦理缠绕在一起,把公权力的滥用在风俗习惯的温情脉脉的面纱下消解于无形。

“微腐败”一词的使用也体现了当前反腐工作的政策性与策略性。我国的改革开放是一个不断探索、不断改进、不断深化的过程,很多制度处于不断完善的过程之中,很多腐败行为是由于社会转型过程中制度不完善的原因造成的。如果掀起一场彻底的惩治腐败的活动,必然会引起较大的社会动荡,从而丧失了修复制度、根治腐败的机会。把腐败现象划分为轻重缓急的几个类别,分类施策,这也是共产党过去治理腐败的经验。1提出“微腐败”的概念,就体现了这一“分类施策”“定向反腐”的理念。

二、权力滥用:“微腐败”的本质特征

“微腐败”与典型腐败之间有一根“黑线”贯穿其中:权力的滥用,这也是理解“微腐败”性质的一把钥匙。这里的“权力”应该做广义的理解,即凡是权力主体可以依靠自身的意志就可以行使的“力量(power)”,统称为权力,而权力主体缺少制度化约束,或者其约束形同虚设。这种权力观既包括通常意义上的国家权力,如立法机关的立法权、监督权,行政机关的决策权、处罚权、调查权、社会管理权等,也包括一些不直接来自国家机关、在特殊情境下形成的权力关系,如教师对学生的管理教育权、专家学者对特定问题的评价权、医生对患者的诊疗权、编辑对作者稿件的审核权、机关门卫对出入者的审查权等,这些主体谈不上拥有多少国家权力,他们只是特定法律关系中的权利主體,但是由于特定的时空条件,他们的权利变成了权力并且难以监控,从而成为这些人谋取私利的工具。权力和权利的根本分野就在于:权利主体必须依靠义务主体主动履行义务或者依靠第三方的力量才能使自己的权利变现,而自己没有强制力使义务主体必须履行义务,例如各种民事权利。

“微腐败”与典型腐败两者的关系,也是一个值得探讨的问题。从发生学角度看,“微腐败”和典型腐败是一个正相关的关系:一般典型腐败严重的时期或者地区,“微腐败”也比较普遍。而且,“微腐败”和典型腐败之间还存在着“交叉感染”的现象:“微腐败”现象的普遍化可以纵容典型腐败行为,而官员严重的典型腐败又能减轻社会上“微腐败”行为者的内疚感。“微腐败”和典型腐败发生的时空条件虽然具有正相关关系,但从发生原因上看,两者不具有因果关系,而是同一个原因造成的两个结果。一个人可能由点点滴滴的“微腐败”发展为典型腐败,也可能因为经历过典型腐败而对“微腐败”没有敏感性,并视为天经地义,但“微腐败”和典型腐败之间不存在因果关系,而是有一个共同的根源:权力滥用。不管是典型腐败还是“微腐败”,都是用公权力谋取私利,因此,权力的存在是腐败和“微腐败”产生的逻辑前提,任何一种腐败都是制度性权力的异化。在任何时代、任何国家,公权力存在的正当性基础都是为了公共利益,同样,在任何时代、任何国家,公权力的行使者都存在着不同程度的腐败——即背离公权力的公益本质。只要权力这种社会现象存在、只要人性的谋私倾向不变,“微腐败”和典型腐败就会在制度的漏洞中产生,只是程度强弱的不同。因此,“微腐败”和典型腐败是权力滥用这颗种子发出的两个芽,同源而异流。权力滥用是产生“微腐败”的“原因”,而其他因素,包括典型腐败、制度漏洞、文化传统、道德伦理等,都可能会从积极或消极的方面影响“微腐败”发生的范围和深度,但不能说是“原因”。权力滥用、以权谋私是“微腐败”的本质特征,这也是“微腐败”虽然“微”但终究是腐败的唯一原因。“微腐败”在表现形式上包含道德习俗特征,但道德习俗不是“微腐败”的本质特征,1只是为权力滥用披上了“美丽”的外衣。

以腐败为出发点去理解和解释“微腐败”是一个便捷的路径。腐败的定义很多,透明国际(Transparency International)从“委托—代理”的框架对腐败进行了定义:滥用职权(entrusted power)以谋取私利,这一定义基本上概括了所有典型腐败的特征。“微腐败”与这种典型腐败的主要區别是:应该对“私利”(private gain)有更宽泛的理解。“微腐败”中通过职权所获取的“私利”不仅仅是物质利益(如贿赂)或者是可以物质化的好处(如职位升迁、娱乐消费、知识产权、荣誉称号等),也包括个人道德情感的满足(如帮助朋友、为家乡谋取地方利益等),由于行使权力的正当性理由只有公共利益和公众授权——只要行为背离这一宗旨,就是腐败。腐败产生的根源就是权力本身无法根除的这一悖论:一是为了社会公共利益和人类的长远利益,公权力不可缺少;二是行使权力的又必然是具有私欲的个人。为了群体的长期存在,我们不能不利用权力保护公共利益,可是我们又找不到一个全知全能又没有私欲的人来行使权力,所以,腐败的根源是人性的不可克服的弱点:道德上和知识上的。麦迪逊等说:“如果人都是天使,就不需要任何政府了;如果是天使统治人,就不需要对政府有外来的或内在的控制了。”[7](P264)

“微腐败”与典型腐败在行为模式和主观动机上具有同一性,都是滥用权力以谋取私利,当然“微腐败”还可能覆盖了一层所谓“道德文化”或者“风俗习惯”的外衣或者社会危害性比典型腐败要轻。这两类腐败在行为模式上都表现为超越职权、怠于履行职权或者不正确履行职权,其目的或者动机不过是为个人或者特定团体、区域谋取利益。“微腐败”的“滥用权力”和“谋取私利”不一定是典型腐败那样赤裸裸的权钱交易,而是隐藏在一系列温情脉脉的“道德习俗”和“文化风尚”的面纱之下。这种心照不宣的“隐藏”,一方面,化解了权钱交易过程中的尴尬,使双方显得“有面子”[8];另一方面,由于双方认可相同的“道德文化”和“社会风俗”,这种“自我道德化表演策略”[9]也消除了双方的心理障碍,从内心深处认为这不是滥用职权或者权钱交易,而是爱、关心、帮助等诸如此类的道德行为。作者在访谈中认识的一位官员,他就很自豪地讲起了自己如何“运作”,把一个应该由地方财政负担的城建项目,包装成为中央财政负担的建设项目的一部分,为这个县节省了上亿元财政资金。其实这种为了特定人员而损害公共利益的行为就是滥用职权,但他并不认为这是滥用职权,而认为是为地方做好事,是一个有道德的行为。

文化作为一群人共同遵守的非正式准则的集合,在很多研究者的视野中成了认识腐败和“微腐败”的一种静态的外部变量,但是,文化并不能揭示“微腐败”的本质。在某些文化背景的社会中,腐败现象显然比另一些文化背景的社会中更普遍,这似乎可以说明腐败的发生与特定的社会文化因素有关,但是,用文化解释“微腐败”的产生,难以避免这样一个循环论证:因为某种文化规则的存在,导致特定腐败行为被公众认可;因为某种特定腐败行为被公众认可,这种行为就变成了一种“文化现象”。对于“微腐败”行为来说,文化仅仅提高了腐败行为的社会可接受度,降低了社会成员从事腐败行为的负罪感,而不能解释“为什么腐败”的问题。文化对“微腐败”主要从以下两个方面产生影响:

一是价值观,即在特定文化环境中认为是腐败的行为,在另外一个文化环境中可能认为是人情往来。文化对腐败的影响首先是通过塑造人们的价值观来产生影响的。如果某种行为在特定社会人群的观念中不认为是腐败,其结果是:第一,相关的立法不会对这种行为禁止,或者处罚很轻;第二,公众对这种行为会比较宽容,行为人不会因为腐败行为损害其社会名誉,那么腐败行为的成本和社会压力就会大大降低,社会成员有更大的动力通过腐败方式获取自己的利益。价值观对于腐败行为的作用不能解释这个问题:人们从事腐败行为是因为认为“这样做是正确的”才去做,还是“不得不”这样做?如果属于前者,我们可以说是文化在起作用,如果是后者则是因为正式的制度供给不足。

二是社会信任,社会信任度的高低以及信任的方式,对腐败的发生起着积极或消极的影响。一个社会信任水平低的国家腐败常常比较严重,因为低水平信任度导致人们对未来预期悲观,从而更注重短期收益和眼前的利益得失,而腐败(滥用职权、行贿受贿)能够迅速获得这类收益。苏珊·阿克曼等把社会信任分为三类:普遍信任、人际信任和机构信任[10](P260)。普遍信任表现为对陌生人的信任,这是一个社会信任度高的重要特征;人际信任主要表现为对特定关系人(如亲戚、同学、同乡等)的信任,体现为“一对一”的相互信任关系,其特征是“对人不对事”;机构信任表现为社会成员对非人格化的公共部门的信任,是对机构本身的信任,相信这个机构会根据特定的法律规则行事,并非取决于这个机构的代理人是谁。很明显,机构信任和普遍信任能够减少腐败,而人际信任反而能强化腐败。机构信任和人际信任还存在此消彼长的关系:人际信任越强,机构信任越弱,反之亦然。非人格化的机构信任对于建立市场经济制度和有效的国家治理非常重要,这对于中国这种“差序格局”文化悠久的国家来说,建立有效的机构信任非常必要。

文化可以对腐败施加积极和消极的影响,文化也可以改变腐败的外在表现形式,但腐败和“微腐败”的本质——公权力的滥用——并没有改变。由于“微腐败”比典型腐败所覆盖的社会领域更为广泛,因此,对于“公权力”也应该有更为广泛的理解。传统意义上的公权力仅指政府的权力,或者政府权力的延伸(公用事业、国有企业等),但是随着互联网、信息技术和人工智能技术的发展,互联网与人们的生产生活息息相关,一些大型的互联网企业掌握了很多人的个人信息资料和生产经营网络,并利用这些数据牟利。个人与其说是网络公司的客户,倒不如说是这些公司的产品。网络公司如果封杀一个人或者一家企业,可以立刻让这家企业倒闭或者制造个人的“社会性死亡”。这些巨无霸企业所拥有的对个人的“生杀予夺”的权力与政府公权力没有差别,除了它的名字里没有“政府”这个字眼。所以,我们对“公权力”的理解不能从概念出发,而应该从权力主体所具有的实际控制力去理解。

三、“微腐败”的外在特征

“微腐败”的内涵和外延是参照典型腐败而设置的。典型腐败表现为掌握公权力人员的权钱交易、徇私枉法、滥用职权等行为,虽然各个案例千差万别,但其本质是一样的,即以背离公权力本质的方式谋取私利。公权力的设置是为了公共的利益,而任何一种腐败行为都背离了公权力的这一根本宗旨。与典型腐败相比,“微腐败”也有其特殊性:

(一)“微腐败”的行为主体具有广泛性

典型腐败的行为主体都是直接掌握特定公权力的人,而“微腐败”的行为主体除了直接掌握公权力的人员外,还有大量的行为主体是在公权力的“庇荫”下的人,如领导干部的亲戚、秘书、司机以及公权机关的门卫等,这些人都可以成为“微腐败”的主体。他们的行为虽然说不上属于公权力,但依然可以给相对人带来伤害。相对人对这些行为造成的伤害无法获得救济,或者救济成本过于高昂,所以只能忍气吞声。当然,非公权力主体的“白手套”行為不属于“微腐败”的研究范畴,因为这是典型腐败的同党。

(二)“微腐败”行为法律性质的模糊性

“微腐败”行为主体的行为有的是情节较轻的公权腐败,但大部分行为属于披着合法外衣做着谋私的事情。这种模糊性有两个主要原因:一是立法滞后或法律制度不够健全,导致法律空白的存在,以至于发生这样的境况:公职人员的某种行为明明是在损害人民的利益,但是没有相关的制度进行约束。二是法律自身的缺陷为公职人员创造了太大的转圜空间。法治社会的理想状况是:所有问题都是法律问题,法律问题程序化,程序问题技术化,把绝对性的权力细化为具有相对意义的权利,任何一个权力行使者都要承担如影随形的责任,公职人员在行使权力时都应受到相应的制约。由于我国现行很多法律对政府部门的权力内容规定得过于概括,责任及追责程序过于模糊,同时人民的各项权利又缺少程序性保障,这两方面的原因为腐败创造了空间。

(三)“微腐败”行为动机的复杂性

对于“微腐败”主体来说,其行为动机并不像典型腐败那样,具有赤裸裸的谋一己之私利的动机,常常是为了亲戚、同学、老乡“解决问题”,有时甚至并不是为了某一个人的利益,而是为了自己“家乡人民的利益”,如本县、本乡、本村等。有的属于单位领导集体决策,为本单位(部门)全体人员谋取“福利”。[11](P179)这种为某个集体谋取“普惠式福利”的行为,由于受益者是特定的,而受损者是不特定的,不是赤裸裸的权钱交易,人们产生的情感是羡慕(特定单位、部门)而不是愤怒,制造这类“微腐败”的领导干部有时还会受到社会的同情和称赞。

(四)“微腐败”发生领域的广泛性

典型腐败都是发生在公权机关和掌握公权力的人身上,而“微腐败”不但发生在公权机关,也大量地发生在其他社会领域:教育、卫生、科学研究、社会服务、文化宣传等,只要有一点点“权力”就想套现。如果说典型腐败是一种权力腐败,而“微腐败”就是一种社会腐败。由于这种“微腐败”的广泛存在,在各种正常的社会交往、制度规则之下形成了人们心照不宣的“潜规则”,这种“潜规则”既是培育“微腐败”的温床,又是“微腐败”带来的后果,二者互为因果。

(五)“微腐败”行为后果的社会“可接受性”

“微腐败”虽然违法违纪,但其中一些行为却契合了社会上某些人的价值观和生活习惯,觉得是“情有可原”的。

四、社会对“微腐败”的误读

到目前为止,人们还没有对“微腐败”的法律性质进行实质性的探讨,由于对“微腐败”的误读,导致各地纪检监察部门都在轰轰烈烈地查处“微腐败”,但实际做的工作可能千差万别。

误读之一:“微腐败”只发生在基层

“微腐败”一词第一次出现是在2016年1月习近平在十八届中纪委第六次全会上的讲话中,习近平指出:“‘微腐败也可能成为‘大祸害,它损害的是老百姓切身利益,啃食的是群众获得感,挥霍的是基层群众对党的信任。”习近平提出“微腐败”问题是在讲话的第二部分“坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争”,在部署当年(2016年)纪检监察工作任务时提出“推动全面从严治党向基层延伸”,把清除“微腐败”作为基层从严治党的一项工作内容。由于这一特殊语境,人们自然而然把“微腐败”与“基层”进行了“链接”,其实,习近平的这个讲话说明基层的“微腐败”问题非常严重,清除“微腐败”是基层从严治党的一项重要工作,但并不意味着“微腐败”只发生在基层。

“微腐败”发生在基层的概率比较大,这是客观存在的事实,但是,“微腐败”和基层并没有逻辑上的因果关系。在“中国知网”搜索“微腐败”,相关文章有824篇,而把“微腐败”直接当成“基层微腐败”的文章有386篇,可见,很多学者把“微腐败”直接等同于“基层微腐败”,还有学者把“发生在基层”当作“微腐败”的内涵特征,[6]这是一种误读:把“基层”和“微腐败”两类社会现象的共时态存在当成了因果关系。在媒体曝出的“微腐败”案件中发生在基层的比例比较高,这是因为基层的“微腐败”问题对人民利益造成的危害比较直接和明显,社会影响面比较大。中纪委专门编写了《基层“微腐败”典型案例剖析》一书,列举了55种基层“微腐败”现象,[12]也正是基于这样一种考虑。

基层干部“微腐败”暴露较多以至于人们把“微腐败”直接认定为“基层微腐败”,这大概是由于基层干部的“微腐败”行为与其他中高级干部的“微腐败”行为相比有其特殊的“易暴露性”:首先,基层“微腐败”行为的受害人常常是特定的,这种具有特定受害人的腐败行为极易激化矛盾,甚至引起公愤,而且,这些受害人多是底层民众,导致社会对基层“微腐败”的容忍度更低,从而社会影响较大。其次,智能手机和社交软件的广泛应用,使“微腐败”行为能够迅速成为社会公共事件,引起人们的广泛议论。第三,基层“微腐败”一般发生在比较公开的场合,人多眼杂,很难掩盖,而且,基层干部的“微腐败”行为掺杂很多人情、风俗、习惯等伦理因素,行为者甚至自己都不觉得这是腐败行为,这一点和“大老虎”隐蔽的违法犯罪行为形成鲜明对比。

与基层“微腐败”相比,中高级领导干部的“微腐败”依然触目惊心,中高级领导干部的“微腐败”表现也是多种多样的。一是业余时间的不当社交和接受下級或所属单位的好处。在日常生活中,我们看到很多基层干部每到节日总要探望领导、地方政府负责人去北京“跑部办事”以及形形色色的“驻京办”等,这些现象的另一面就是中高级领导干部业余时间的不当社交以及收受地方政府官员的馈赠1。二是官场上大量的“学历腐败”“论文腐败”“考试腐败”。一些领导干部虽然读书不多,但都是博士、教授。如天津市公安局原局长武长顺具有正高级工程师职称,落马前是18所高等院校、研究中心的兼职教授和研究员;只有初中学历的重庆市原副市长、公安局原局长王立军落马前有29所大学的兼职教授、博士生导师等头衔。三是跨界卖弄,沽名钓誉。一些官员不仅贪财、贪权,还“贪誉”:总把自己打扮成琴棋书画无所不通的全才。武长顺落马前发表学术论文20余篇、专业论著10余部,14年间申请了35项专利[13];王立军在重庆任职期间获得专利254个,其中有211个是2011年一年之内申请的。[14]中高级领导干部的这些“微腐败”现象有一个共同点:虽然侵占了公共资源,但没有具体的受害人。正是由于这一特征,中高级干部的“微腐败”很少被暴露出来,也很少仅仅因为“微腐败”问题被查处,大多是由于其他违法犯罪问题而被“拔出萝卜带出泥”。

“微腐败”也是腐败,腐败的本质就是公权力的滥用,只要公权力不受制约就会产生腐败,这与权力大小没有关系。从绝对数量上比较,基层干部被处分的数量远远高于中高层领导干部,如果从腐败干部占同级别干部的比例(即“腐败率”)来比较,基层干部并非如此不堪。过分强调“微腐败”的基层性,容易导致对中高级官员的“微腐败”行为选择性失明,使反腐败工作“抓了喽啰,跑了阎王”,也使基层干部无法对反腐败工作心服口服,打击了基层干部的工作热情,无法取信于民,也不能根除腐败。

误读之二:把工作作风当成“微腐败”

工作作风和腐败是两个范畴的概念:前者属于管理学范畴,强调的是效率和业绩,体现为人的价值观、世界观以及对工作的认识;后者属于法律范畴,强调的是合法与非法,体现的是人的法治观念、法律素养和对法律制度的敬畏。在实践中,工作作风与“微腐败”确实具有强烈的正相关:“微腐败”普遍的机关单位,在工作作风上常常表现为懒散、拖沓、暮气沉沉以及工作人员态度蛮横、冷淡等;没有或者很少“微腐败”的机关单位,在工作作风上则表现为高效、规范、积极向上以及工作人员态度平和、彬彬有礼等,但是工作作风与“微腐败”之间虽然具有相关性,但工作作风不能直接等同于“微腐败”,当然,恶劣的工作作风带给社会的危害并不比“微腐败”的危害小。

工作作风一般表现为以下几个方面:一是工作人员的工作态度,即工作人员对工作是积极主动还是消极被动、热情还是冷淡、热爱还是厌倦等等。二是机关单位的整体风貌,这是从整体上对一个单位部门的观察结果:有条不紊或者杂乱无章、推诿扯皮或者高效便捷、敷衍塞责或者照章办事等等。三是机关单位领导班子的领导能力或者工作状态:积极创新或者消极应付、令行禁止或者政令不畅、礼贤下士或者任人唯亲等等。工作作风的优劣首先是行政管理能力的外在表现,也是管理能力和管理方式的结果。

工作作风本身不能等同于“微腐败”,但这并不妨碍我们可以通过观察一个机关单位工作作风的优劣去发现其潜藏的“微腐败”。一个管理混乱的单位,其工作人员就可能利用管理漏洞以权谋私或者渎职滥权,单位的公共资产就可能流失。不好的工作作风可能就是“微腐败”发生的温床,也可能是内部“微腐败”的外在表现。我们不能把诸如迟到早退、工作拖拉等工作作风本身当作“微腐败”,而头疼医头脚疼医脚,这并不能解决“微腐败”问题,甚至还没有触及“微腐败”本身。所以,把工作作风当作“微腐败”来治理,不仅不能消除“微腐败”而且无意之间掩盖了“微腐败”。

当然,把工作作风作为“微腐败”进行整治,在反腐的效果上还是有积极意义的,这是因为:工作作风可以助长或者减少“微腐败”,如行政机关的官僚作风就可以助长腐败或者“微腐败”。因为事项的审批流程过于烦琐,涉及部门越多越容易产生腐败:从官员角度讲,这意味着有了更多的权力寻租机会;从相对人角度看,为了降低时间成本会产生“腐败激励因素”[10](P69],有了行贿的动机和必要性。同时,通过整顿工作作风也确实能在客观上减少“微腐败”发生的可能性,因为高效的工作流程、透明的执法程序、良好的工作纪律,在一定程度上会减少腐败的发生,同时也能增强民众对政府的信任度。

五、用制度压缩“微腐败”的滋生空间

“微腐败”游走于有形制度和无形习俗之间的灰色地带,所以,消除“微腐败”比遏制典型腐败的难度更大。然而,我们必须清醒地认识到一个残酷的现实:腐败不可能从根本上消除,我们能做的只是最大可能减少腐败和降低腐败给社会带来的危害。首先,制定和执行法律制度也是一项增加社会成本的行为。社会的法律制度也受供求关系的影响,法律制度能够付诸实践,其立法和执法成本不能高于其所获得的收益,如果保证每个人都依法办事,整个社会将无法承担这样高昂的社会成本。其次,法律制度的最终目的是保障人们的自由,必须在秩序和自由之间保持平衡。法律制度只是手段,保障每个人的自由才是国家的根本目的。过于严密的法律必然造成对自由的破坏,如果每个人都是制度的螺丝钉,整个社会就成了“利维坦”的奴隶,秦律虽“密如凝脂”但不免二世而亡就是教训。再次,制度永远滞后于时代,而且任何制度运行都要由具体的人来完成,而人性的弱点——道德上和知识上的——在这个过程中就暴露无遗。美国第二任总统亚当斯在讨论美国宪法时说:我们的宪法只为有道德、有宗教信仰的人们而制定,它完全不适用于对其他任何人的治理。这句话揭示了这样一个道理:任何制度都不能保证人性不会作恶。

收入问题是影响“微腐败”的一个重要因素。高薪不一定“养廉”,但低薪很大程度上肯定会“促贪”。给官员很低的薪水又赋予他很大的权力,无异于“渴马守水,饿犬护肉”。一个公职人员即使他没有实际动用公权力为自己或者他人谋取私利,他的公职身份就相当于这个人的无形资本,仅仅利用这种“晕轮效应”就可以谋取一定的好处。在行政实践中经常见到这样的“微腐败”案例:相对人给予官员好处仅仅为了“不被刁难”或者“交个朋友”,而官员也没有枉法行事。任何时代任何政府都不可能要求官员都像海瑞一样,仅仅依靠自己的道德原则而甘于过清贫甚至饔飧不继的生活。“海瑞式”的领导干部不仅不能对官场起到想象中的“表率作用”(从逻辑上认识到某种行为的道德性与实际践行某种道德行为之间还有一条不可逾越的鸿沟),还会对其他成员形成“道德绑架”——任何物质要求的提出都会被认为是不道德的,最后的结果就是官场伪善盛行。我国目前官员的报酬不是(或不仅仅是)高或低的问题,而是目前这种仅根据级别高低设定报酬的结构不合理。一个官员的报酬高低还应该考虑以下因素:一是责任大小;二是工作量多少;三是所在地的平均收入水平;四是工作的风险高低;五是职位的上升空间;六是有形收入和隐性福利。只根据级别高低设定报酬,其弊端是显而易见的:高级别的官员由于具备权力和信息的优势,可以轻而易举把责任和风险转嫁给下属,而下属为了自身可能的长期受益(升迁)和表达忠心,也乐意(或者不敢拒绝)承担这个责任和风险。

垄断滋生腐败,这是经济领域和政治领域的共同规律。例如自然资源部门的腐败比较严重,其根本原因就是:各级政府掌握土地一级市场,任何想进行土地开发的企业必须从自然资源部门获得国有土地使用权,这是导致自然资源部门官员腐败的重要原因(《民法典》实施后,如果允许集体土地直接入市就打破了自然资源部门一家垄断的局面,可在一定程度上减少腐败的激励因素)。政府虽然是唯一掌握公权力的主体,但并不意味着政府不能把一部分公权力让渡给社会。首先,政府权力可以尽可能减少对市场的干预,我国改革开放之所以取得巨大成功,其根本原因就在于坚持市场化导向,减少政府对市场的干预。由于权力天然具有扩张性,大到各种各样的产业政策,小到馒头面条的销售价格,政府总有干预市场的冲动。当然,所有的干预都有一个崇高的借口:或者是为了节省资源,或者是为了市场公平、民生福祉。腐败激励因素的根源是资源的稀缺性,政府权力一旦介入市场竞争就必然制造稀缺,而政府配置稀缺资源的办法不外乎增加行政审批、监督检查、市场准入、价格管制等扩张政府权力边界的方式,这一切又为权力寻租提供了土壤。在市场竞争条件下,任何市场主体获取利润的唯一办法就是为消费者提供优质的产品,如果这个市场增加了政府审批,那么市场主体要获取利润首先就要获得政府的许可。其次,通过政府采购服务将一部分公权力委托非政府组织行使,同时引入第三方机构进行监督。目前,我国在很多领域实行了这种制度,如上市公司内部交易调查、诉讼程序中的专家证人制度、国有企业的审计等,通过这种方式,形成了政府、当事人、第三方的权力相互制约机制。在国外也有类似的尝试,如美国的私人监狱制度,通过簽订合同将监狱服刑人员外包给私人监狱管理公司管理。[19]

权力的裁量性也是滋生腐败的一个重要激励因素,所以,限制官员的自由裁量权是防止“微腐败”的重要切入点。限制官员的裁量权一般从三个方面着手:一是程序限制,要求官员行使职权时必须履行严格的程序义务,从而限制官员的裁量权。二是追责,让责任这支达摩克利斯之剑一直悬在头上,迫使官员在运用裁量权时不会背离法律的宗旨。终身追责制度已经在我国很多领域实施,现行的《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》和《公职人员政务处分法》没有对违反党纪政纪行为的追究时效作任何规定,视为终身追责;国务院办公厅发布《关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》第一次提出了“实行重大决策终身责任追究制度”;最高法发布的《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》中对法官涂改、隐匿、伪造、偷换和故意损毁证据等7种情形致错案将终身追究。三是公开,把官员行使职权的行为暴露在阳光下,让整个社会监督,形成一种舆论倒逼机制。自从互联网进入我国后,很多冤假错案就是先在网上形成舆论之后才得到纠正,一些违法腐败官员也有很多因为其行为被捅到网上才败露的。

以严格的程序规范和限制官员的自由裁量权也面临一个两难处境:不进行程序制约,官员可能利用裁量权寻租,而过于严格的裁量权限制,又可能导致官员不能发挥主动性以应对瞬息万变的现实。以程序规范执法官员行使职权必须防止以下两种倾向:一是内部程序的外部化,减少自身工作量,把成本转嫁到相对人身上。例如行政机关不同部门之间可以内部协调的工作,由相对人分别向两个部门提出申请,结果被“踢皮球”。现在一些城市试行的集中审批、政务大厅模式,一个窗口对外,其目的就是为了防止行政机关把内部程序外部化。二是人为制造稀缺性,创造寻租机会。例如以烦琐的、可有可无的程序和文件资料延长事情的办理时间和办理难度,促使相对人为了节省时间成本而向主办官员行贿或给予好处。

(三)大力宣传法治、人权、民主理念,压缩“微腐败”生存的社会空间

柏拉图在《理想国》里说,“一个国家样式的方方面面都隐含在它的人民中间”,换言之,有什么样的人民,就有什么样的政府。对贪污腐败零容忍的人民不可能让贪污腐败的官员和政府长期统治下去,同理,如果民众只懂得对官员歌功颂德、争相邀宠,那么官员的腐败行为就会被选择性忽略。官员的行为是否属于腐败的标准是法律和纪律,民众认为官员的行为是否正当的判断标准是伦理道德。调查表明:民众对官员伦理型的违法犯罪的容忍度很低,而对其他类型的违法犯罪行为则相对“宽容”(见表1):

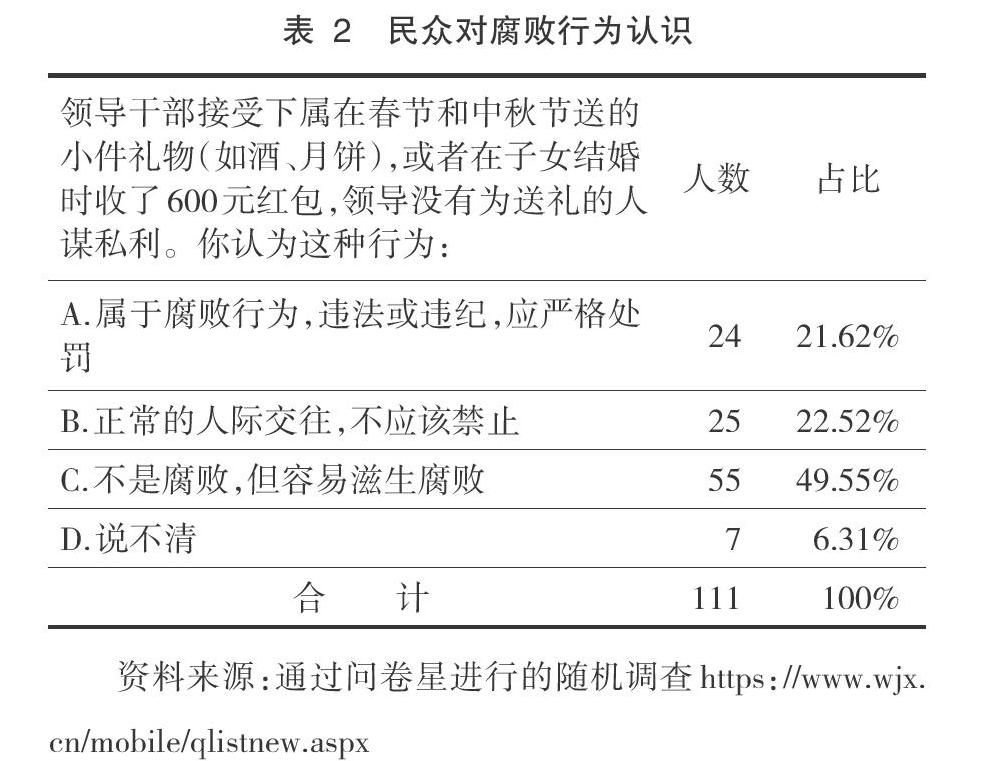

由表1的调查结果可以看到:强奸不仅在法律上是严重的犯罪行为,在道德上更是被人谴责的行为,所以超过一半的被调查者认为应该判死刑,而受贿也属于一种违法犯罪行为,但在民众的道德观念上没有形成那样严重的冒犯,所以将近一半的被调查者认为可以豁免。由于民众的伦理判断与法律判断出现一定的偏差,在法律上认为是腐败的行为在民间可能得到认可(见表2):

民众对职务犯罪的宽容从两个方面助长了官员的贪腐行为:一是降低了官员从事腐败行为的心理愧疚感,更容易在诱惑面前滑入腐败的深渊;二是减轻了腐败行为的社会舆论压力,也增加了腐败查处的难度。所以,民众对各种腐败行为的宽容与腐败行为的发生率是正相关的,而且互相促进,最后的结果是整个社会成本的增加。

越是法治化程度高的社会,法律的价值与民众的价值观越接近。当然,民众的价值观并不是必须被动地适应法律的价值,当法律与大多数民众的价值观相冲突的时候,法律就要做出修正,民众的诉求就成了法治进步的重要力量。任何一个政权的合法性都要建立在人民认可的基础上,因此国家的立法过程都是立法者与民众之间的互动过程,例如:79《刑法》中的投机倒把罪、流氓罪以及97《刑法》中的嫖宿幼女罪,就是因为背离了民众的价值观而被废除。从这个意义上说,国家推进法治化建设既要教育领导干部遵纪守法,又要教育民众树立民主平等、公正法治等理念,通过具有现代法治理念的民众倒逼官员依法履行职务。最近几年涌现出了一批“死磕律师”“较真百姓”,正是他们的不懈努力助推了我国法治的不断进步。

党的十八大提出了社会主义法治建设的十六字方针:科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。新“十六字方针”与旧“十六字方针(有法可依、有法必依、执法必严、违法必究)”相比,最重要的一点就是增加了“全民守法”,这意味着:建设法治国家不能仅仅是政府(立法机关、执法机关、司法机关)的事情,更是全体人民的事情。党的十九届四中全会提出“坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设”的核心要义就在于此,因为这三者必须也必然同步进行、一体建设,缺少了任何一个方面另外两者都是缘木求鱼、空中楼阁。

参考文献:

[1] 中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推 进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决 定(2019年10月31日中国共产党第十九届中央委员会 第四次全体会议通过)[N].光明日报,2019-11-06(1).

[2] 林喆.“消极腐败”的四种表现[J].人民论坛,2008(4): 30-31.

[3] 柯珠军,岳磊.人情视角下我国腐败行为的文化透视[J]. 开放时代,2014(2):210-223+10.

[4] 林喆.腐败“落势化”倾向之忧[J].人民论坛,2010(19): 18-19.

[5] 师索.行政部门绩效考核中的腐败控制[J].山西省政法 管理干部学院学报,2017,30(1):95-98.

[6] 周师.“微腐败”概念辨析[J].湖南工程学院学报(社会 科学版),2019,29(2):75-79.

[7] [美]汉密尔顿,杰伊,麦迪逊.联邦党人文集[M].程逢 如,在汉,舒逊,译.北京:商务印书馆,2006.

[8] 岳磊.“面子”视角下我国腐败现象的文化透视[J].中国 社会科学院研究生院学报,2015(2):120-125.

[9] 岳磊,孙秋云.贿赂行为中的自我道德化分析——基于 若干典型腐败案例[J].社会科学家,2012(11):102-105.

[10] [美]苏珊·罗丝-阿克曼,邦妮·J·帕利夫卡.腐败与政 府:根源、后果与改革[M].郑澜,译.北京:中信出版集 团,2018.

[11] “微腐败”警示录——违纪违规100个典型案例剖析[M]. 北京:中国方正出版社,2015.

[12] 基层“微腐败”典型案例剖析[M].北京:中国方正出版 社,2016.

[13] 武长顺的专利迷局[EB/OL].(2014-08-11).人民网,http:// fanfu.people.com.cn/n/2014/0811/c64371-25441599.html.

[14] 王立军的海量专利不是“发明”[EB/OL].(2014-08-28). 人民网,http://politics.people.com.cn/n/2014/0828/c1001- 25555868.html.

[15] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定(2013 年11月12日中国共产党第十八届中央委员会第三次 全体会议通过)[N].光明日报,2013-11-16(1).

[16] 罗昌平.高官反腐录[M].广州:南方日报出版社,2013.

[17] 张晋藩.中国监察法制史稿[M].北京:商务印书馆,2007.

[18] 邓小平文选:第二卷[M].北京:人民出版社,2009.

[19] 李年清.私人行政的美国经验与启示——以私人监狱 为研究对象[J].行政法学研究,2014(3):122-127+144.

Formation Process and Elimination Methods of Hypo-corruption

WANG Guo-xu

(Research Department of Politics & Law,Party School of the Hebei Provincial Committee of C.P.C

[Hebei Administration Institute],Shijiazhuang 050061,China)

Abstract:To clarify the connotation and extension of hypo-corruption is conducive to accurately ascertain the facts in anti-corruption practice and accurately deal with the corruption cases. Due to the misunderstanding of hypo-corruption,the practice of anti hypo-corruption obscures the real corruption. The understanding of hypo-corruption can not leave the typical corruption as an important reference frame. No matter how diverse the forms of hypo-corruption are,it is always inseparable from the core issue,that is,abuse of power. In order to control hypo-corruption,we should not emphasize the moral consciousness of officials without changing the power structure,but reduce the institutional space for hypo-corruption.

Key Words:hypo-corruption;connotation and extension;institution;power structure

責任编辑:彭 澜