24%丙硫 • 戊唑醇悬浮剂的研制及其对稻麦纹枯病的防治效果

2021-06-11冯建国陈夕军

陈 宸, 张 坤, 丁 涛, 冯建国,杨 进, 贺 振, 陈夕军*,

(1. 扬州大学 园艺与植物保护学院,江苏 扬州 225009;2. 扬州市植保植检站,江苏 扬州 225101)

丙硫菌唑(结构式见图式1)是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂,其主要用于防治由子囊菌、担子菌和无性菌引起的病害,对谷类、豆类的多数病有较好的防治效果[1-3]。与传统的三唑类杀菌剂相比,丙硫菌唑杀菌范围更广,且增产作用明显[4]。该产品自2004年上市以来,已成为谷物用杀菌剂市场的第一大产品。2015年11月丙硫菌唑在中国、美国和欧洲的化合物专利权到期,几年时间仅中国就有近百个含丙硫菌唑的农药产品获准田间试验。截至2020年7月1日,已批准上市的原药和制剂共有4个厂家的5种产品[5]。但目前在中国,丙硫菌唑单剂仅被登记用于小麦赤霉病的防控,与戊唑醇的复配剂也仅用于防治小麦白粉病、赤霉病和锈病[5]。

与其他三唑类杀菌剂一样,戊唑醇(结构式见图式1)主要作用机理是通过抑制真菌中麦角甾醇的合成,从而抑制病菌生长[6]。但除了抑制麦角甾醇中间体的氧化脱甲基反应外,戊唑醇还有其他作用位点,从而干扰反应进行的先后顺序,这一特点也扩大了其活性谱[7]。目前,戊唑醇已被广泛应用于大田作物[8-10]、蔬菜[11-13]、果树[14-16]、花卉[17]、林木[18]和牧草[19]等的病害控制。中国登记含有戊唑醇成分的农药共765种,几乎包括所有剂型,仅在水稻和小麦上登记用来防治纹枯病的剂型就分别有92种和29种[5]。

纹枯病是稻麦上的重要病害。水稻纹枯病更是被称为水稻“三大病害”之一,仅中国由该病造成的年产量损失就达5亿千克,位居水稻各病害之首[20]。一直以来,除戊唑醇外,井冈霉素、噻呋酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、氟环唑等数十种药剂均被用于防治水稻、小麦纹枯病[5],但作为新型三唑硫酮类杀菌剂的丙硫菌唑还未见有登记,更未有丙硫菌唑与戊唑醇复配剂在稻麦纹枯病防控上的应用。本研究通过测定丙硫菌唑与戊唑醇不同配比对稻麦纹枯病菌的联合效力 (联合毒力),选择最佳配比进一步研制成悬浮剂,并进行田间防效测定,旨在为该药剂的登记与田间使用提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试农药:97%丙硫菌唑 (prothioconazole) 原药 (安徽久易农业股份有限公司);98%戊唑醇(tebuconazole) 原药和430 g/L戊唑醇悬浮剂 (江苏龙灯化学有限公司);40%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂 (江苏省溧阳中南化工有限公司);20%丙硫菌唑悬浮剂 (实验室自制)。

供试菌株:水稻纹枯病菌YN-7和小麦纹枯病菌CAG-1由本实验室分离自江苏水稻和小麦纹枯病病株,并经形态与分子生物学鉴定,备用。

GS6324磨砂机 (卓英干燥工程技术有限公司);BT-9300ST型激光粒度分布仪 (丹东百特有限公司);DV2TLV黏度计 (美国Brookfield公司);JK99B型全自动张力仪 (上海中晨数字技术设备有限公司,精度0.05 mN/m);SL200KB接触角仪 (美国Kino公司,精度0.01 mm)。

1.2 联合效力测定

采用菌丝生长速率法[21]。分别将丙硫菌唑和戊唑醇配制成0.5、1.0、2.5、5.0、10.0 μg/mL和0.25、0.5、1.0、2.5、5.0 μg/mL梯度浓度含药培养基,将新活化的近长满平板的病菌Φ6 mm菌丝块接种至平板中央,以不含药培养基作对照,待对照菌落近长满平板时,采用十字交叉法测量各处理菌落直径。每处理4次重复,试验重复2次,接公式(1)计算菌丝生长抑制率。根据Wadley法计算各药剂的毒力,即以药剂浓度对数值为自变量(x),以菌落抑制百分率机率值为因变量(y),计算毒力回归方程和相关系数(r),并求出EC50值。

式中,I表示菌落生长抑制率;Dc表示对照菌落直径;Dt表示处理菌落直径。

根据上述试验确定的2个单剂的抑菌浓度区间和其EC50值大小,确定丙硫菌唑和戊唑醇的混配质量比 (3 : 1、2 : 1、1 : 1、1 : 2、1 : 3) 和5个浓度梯度。接公式(2)和(3)计算不同配比混剂的增效系数。

式中,A和B分别表示丙硫菌唑和戊唑醇,a和b分别表示两者的混配比例,EC50(th)和EC50(ob)分别表示混剂的理论EC50值和实测EC50值。SR表示增效系数,SR > 1.5为增效作用,0.5 ≤SR ≤ 1.5为相加作用,SR < 0.5为拮抗作用[22]。

1.3 悬浮剂的制备与配方优化

分别称取13.20 g丙硫菌唑原药和6.53 g戊唑醇原药置于200 mL烧杯中,按一定比例加入润湿分散剂、增稠剂、防冻剂和消泡剂,加水补足至80 g。搅拌均匀后用高速剪切机分散,并于砂磨机中与锆珠按体积比1 : 1.2混合,在开通冷循环水状态下,控制研磨温度不超过35 ℃,研磨2 h。采用流点法[23]筛选润湿分散剂,对流点法筛选的分散效果接近的润湿分散剂进一步筛选,通过粒径大小来确定最佳润湿分散剂。

1.4 悬浮剂的性能指标测定

粒径测定:将0.5 mL悬浮剂样品加入激光粒度仪样品池中,超声分散1 min后进行测量,每处理重复3次。

悬浮率测定:按GB/T 14825方法[23]。

析水率测定:将10 mL样品注入试管,置于(54 ± 2) ℃下热贮14 d后测量样品总高度和透明水层高度,按公式(4)计算析水率。

式中,BR为析水率;HT为样品总高度,cm;HW为透明水层高度,cm。

入水分散性测定:将自来水装入250 mL量筒中,用注射器取1 mL待测样品,从距离量筒水面5 cm处滴入水中,观察样品在水中的分散情况。按其分散状况的好坏分为优、良和劣3级。优:在水中呈云雾状,自动分散,无可见颗粒下沉;良:在水中自动分散,有颗粒下沉,下沉颗粒慢慢分散或轻微摇动后分散;劣:在水中不能自动分散,呈颗粒或絮状下沉,大部分样品直接沉入底部,经强烈摇动后才能分散。

黏度测定:利用黏度计测定。将待测样品置于不小于70 mm的烧杯或直形桶中,准确控制被测液体温度。将选配好的转子旋入连接螺杆,使转子缓慢浸入被测液体中,直至转子液面标志和液面相平,调整仪器水平。打开开关,转动变速旋钮使所需转速向上,对准速度指示点,放松指针控制杆。待指针趋于稳定时读数。

表面张力测定:利用全自动张力仪按文献[24]采用吊片法测定。

接触角测定:利用SL200KB接触角仪测定。将待测药剂吸入微量进样器中,在水平石蜡表面上方缓慢均匀释放液滴,液滴体积为4~5 μL,待液滴滴落30 s后通过仪器配套软件测定其接触角。

倾倒性和持久起泡性:分别按GB/T 31737—2015和GB/T 28137—2011方法测定[25-26]。

1.5 24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对水稻、小麦纹枯病的防效测定

参照GB/T 17980.20—2000和GB/T 17980.108—2004方法进行[27-28]。2018—2019年在扬州市邗江区槐泗镇小麦田和2018年、2020年在水稻田分别进行防治水稻、小麦纹枯病的田间药效试验。因2018年市场还未有丙硫菌唑与戊唑醇复配的商品,故不设市场同类复配药剂对照,仅设单剂对照,试验为6个处理。2019年江苏省溧阳中南化工有限公司获得40%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂登记证,故将其列为2019—2020年的对照药剂,试验为7个处理 (表1)。每处理重复3次,每小区面积20 m2。分别于小麦拔节前和水稻分蘖末期第一次用药,7 d后第二次用药,并于第二次药后15 d按照国家标准中的方法及病害分级标准调查发病程度,按公式(5)和(6)计算病情指数和防治效果。每小区采用五点取样,每点调查约100株

式中:DI为病情指数;DN为各级病株数;DT为调查总株数;GN为对应的病级;GT为最高病级;CE为防治效果;DIC为对照病情指数;DIT为处理病情指数。

表1 不同年份各处理药剂量 (有效成分g/hm2)Table 1 Dosages of each pesticide used in different years (a.i, g/hm2)

1.6 数据处理与分析

所有数据采用DPS软件处理,运用邓肯氏新复极差法对试验数据进行统计分析,在5%水平上检验各处理间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同比例丙硫菌唑与戊唑醇复配对稻麦纹枯病菌的联合效力

将丙硫菌唑与戊唑醇分别按质量比3 : 1、2 :1、1 : 1、1 : 2和1 : 3的配比进行复配。联合效力测定结果表明,当m(丙硫菌唑) :m(戊唑醇) = 2 :1和1 : 1时,对水稻纹枯病菌联合效力的增效系数 (SR) 分别为1.91和1.73,均大于1.5,说明两者按这两种比例复配后有增效作用;其他配比的SR值分别为0.86、1.02和1.13,均处于0.5~1.5之间,为相加作用 (表2)。测定同样配比药剂对小麦纹枯病菌的联合效力,当m(丙硫菌唑) :m(戊唑醇) = 3 : 1和2 : 1时,其SR值分别为1.88和1.92,均大于1.5;其他配比的SR值分别为1.24、0.55和0.61 (表3)。故选择2 : 1作为悬浮剂中m(丙硫菌唑) :m(戊唑醇)的最佳配比。

表2 丙硫菌唑与戊唑醇不同配比对水稻纹枯病菌的联合毒力Table 2 Combined toxicity of prothioconazole and tebuconazole at different ratios to R. solani

表3 丙硫菌唑与戊唑醇不同配比对小麦纹枯病菌的联合毒力Table 3 Combined toxicity of prothioconazole and tebuconazole at different ratios to R. cerealis

2.2 24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的配方筛选

试验中对12种润湿分散剂进行流点法测试(表4),其中润湿分散剂D425、EFW、Disper984和磷酸酯类Featdis SCP对原药的流点较低,流点值处于0.55~0.62 mL/g之间,而其他润湿分散剂的流点值均较高,故选择这4种润湿分散剂进行下一步配比优化筛选。

表4 润湿分散剂流点测试结果Table 4 Test results of the flow point value of different wetting dispersants

将不同配比的4种润湿分散剂与0.2%黄原胶(XG) 混合,湿法研磨后进行样品性能测试,根据悬浮率、热贮析水率和热贮后粒径大小筛选出较好的润湿分散剂组合。结果表明,组合2、6、7制备的悬浮剂各项指标较优 (表5)。

表5 不同润湿分散剂组合制备的24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的理化性质Table 5 Physical and chemical properties of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC with different wetting dispersant combinations

进一步测定热贮前悬浮率、热贮后析水率、粒径大小、入水分散性和黏度等指标。结果表明,组合2的析水率为2.1%,热贮后粒径D50最小为0.6 μm,热贮前悬浮率为93.2%,热贮后悬浮率为94.3%,黏度为226 mPa·s,入水分散性良好 (表6)。因此,确定组合2 (4% Featdis SCP +3% EFW) 为最佳润湿分散剂组合。

表6 较优润湿分散剂组合制备的24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的其他理化性质Table 6 Other physical and chemical properties of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC with better wetting dispersant combinations

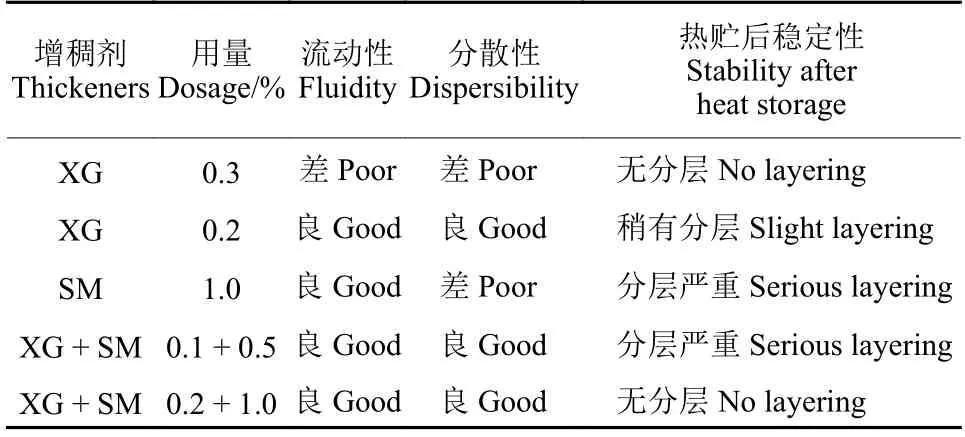

在上述最佳组合2中添加不同量的增稠剂黄原胶 (XG) 和硅酸镁铝 (SM),经研磨后测定其析水率、分散性、流动性和热贮后稳定性等指标。结果表明,添加0.2%XG + 1.0%SM的样品流动性和分散性均较好,经热贮无分层现象 (表7)。

表7 不同增稠剂及其组合制备的24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的流动性、分散性与稳定性Table 7 Fluidity, dispersity and stability of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC with different thickeners and their combinations

分别以4%乙二醇、丙三醇或尿素作为防冻剂进行优化筛选。结果表明,添加乙二醇的样品无论是外观还是粒径大小均保持良好的状态,(0 ±2) ℃冷贮7 d和(54 ± 2) ℃热贮14 d后,其粒径变化均较小 (表8)。

表8 不同防冻剂制备的24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的外观与粒径Table 8 Appearance and particle sizes of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC with different antifreezes

综上,确定24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的最佳配方为:16%丙硫菌唑、8%戊唑醇、4%Featdis SCP、3% EFW、0.2% XG、1% SM、4%乙二醇,加水补足至100%。

2.3 悬浮剂粒径与研磨时间的关系

将最佳配方在转速1 500 r/min条件下研磨,分别于30、60、90、120和150 min时取样测定粒径。结果表明,随着研磨时间增加粒径减小。当研磨时间达到120 min时,D50值和D90值变化较小,且远小于国家标准 (D90≤ 5 μm),继续研磨反而会增加生产成本 (表9)。因此,综合物理稳定性和成本等因素,将研磨时间确定为120 min。

表9 不同研磨时间下24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的粒径Table 9 Particle sizes of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC after different grinding times

2.4 24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的性能指标

分别将24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂样品于(0 ± 2) ℃下冷贮7 d和(54 ± 2) ℃下热贮14 d后取出测定其主要性能指标。结果发现,经冷热贮后,样品的悬浮率、持久起泡性、粒径大小、倾倒性和黏度等均相对稳定,且测量数值均在合格范围内(表10、表11)。

表10 (0 ± 2) ℃冷贮7 d后24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的性能指标Table 10 Performance index of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC after cold storage at (0 ± 2) ℃ for 7 days

表11 (54 ± 2) ℃热贮14 d后24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的性能指标Table 11 Performance index of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC after heat storage at (54 ± 2) ℃ for 14 days

药液的表面张力越小,越有利于其在植物叶片表面铺展。将24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂稀释为田间施药浓度时,不同浓度药液表面张力存在明显差异,以稀释600倍时表面张力最低,为52.26 mN/m;当稀释倍数为800、1 000和1 200时,表面张力分别为60.31、62.77和63.84 mN/m,但均小于清水对照。采用悬滴法测量各浓度药液在石蜡表面的接触角,亦为稀释600倍时为最小,为46.98°;稀释倍数越大,接触角也越大,但均明显小于清水对照,表明药液对疏水表面具有一定的润湿作用,有利于铺展 (表12、图1)。

表12 田间施用浓度下24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂的展布性能Table 12 Distribution performance of prothioconazole +tebuconazole 240 g/kg SC at application concentration in the field

2.5 24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对水稻、小麦纹枯病的田间防效

分别于二次施药后15 d调查田间病害发生程度,并计算防效。结果表明,24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对稻麦纹枯病均有较好防效。2018年和2019年连续两年田间试验,在小麦纹枯病发生轻或重的年份,有效成分150 g/hm2用量条件下,病害防效均可达85%以上;与丙硫菌唑、戊唑醇单剂用量相同时,其防效明显好于单剂。2018年和2020年水稻纹枯病防治试验结果表明,两次施药,有效成分210 g/hm2用量条件下,防效分别近80%和90%;且不同剂量24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对水稻纹枯病的防效均高于单剂。与商品化40%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对比,同等使用剂量下,本研究制备的24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对稻麦纹枯病的防效均高于对照药剂 (表13和表14)。

表13 24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对小麦纹枯病的田间防效Table 13 Control efficacy of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC on wheat sharp eyespot in the field

表14 24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对水稻纹枯病的田间防效Table 14 Control efficacy of prothioconazole + tebuconazole 240 g/kg SC on rice sheath blight in the field

3 讨论

合理复配杀菌剂,不仅可以扩大防治谱,还可以延缓病原菌抗药性的产生,提高防效。杀菌剂复配除需考虑其相加或增效作用外,还不能引起化学变化和改变药剂本身的物理性状[29]。一般情况下,不同作用方式、不同作用机理、不同作用时效、作用于病菌不同生化位点或生长阶段的杀菌剂可用来复配。丙硫菌唑和戊唑醇虽同为三唑类杀菌剂,但丙硫菌唑是在原有的三唑类杀菌剂基础上优化而来,与传统三唑类杀菌剂相比,其有更广泛的抑制谱。而且与氟环唑、戊唑醇和三唑醇等其他唑类杀菌剂相比,丙硫菌唑有着不同的抑菌机理,它是一种竞争性底物抑制剂,与病菌MgCYP51蛋白 (细胞色素P450) 的结合能力远低于其他唑类杀菌剂,形成的结合产物也非经典的低自旋的6配基复合物[30]。而戊唑醇除与丙硫菌唑一样,可抑制麦角甾醇合成中间体2,4-亚甲基-二氢羊毛甾醇结构中14位碳原子上的脱氢反应,其还有其他作用位点。用戊唑醇处理后,菌丝中出现双键位于第5位C原子的麦角甾醇、豆固醇和豆固二烯醇三种甾醇,可能是因为戊唑醇干扰了反应进行的顺序,导致双键位于第8位C原子的甾醇中间体向双键位于第7位C原子的甾醇中间体异构化反应不能正常进行[6]。因此这两种不同作用机理和不同作用位点的三唑类杀菌剂完全可以用来进行复配,以提高药剂的杀菌谱与防效。

悬浮剂是近年来发展较快的水基化剂型,与乳油、粒剂和可湿性粉剂等传统剂型相比,其对环境和使用者相对安全,且生产、贮存和运输成本低。但由于悬浮剂配方组成复杂,属于热力学不稳定体系,在贮存、运输与使用过程中容易出现析水、膏化、分层和结块现象,而通过添加合适的助剂是解决这一问题的关键[31-33]。本试验中,通过对润湿分散剂、增稠剂和防冻剂的逐一筛选,获得了物理稳定性好、质量指标合格,且加工工艺简单的24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂,适合大规模生产与应用。

丙硫菌唑自2004年上市以来,被用于多种植物上病害的防控。有报道表明,其除对包括由壳针孢菌、镰刀菌和喙孢菌等病原真菌引起的所有麦类病害有很好防效外,还能防治花生和油菜等的菌核病、锈病、叶斑病、黑胫病等[2-3]。但有关其单剂或复配剂对水稻纹枯病的防控研究还较少。本试验结果表明,同等剂量条件下,24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对稻麦纹枯病防效显著高于丙硫菌唑和戊唑醇单剂;且当将有效成分分别提高至150 g/hm2和210 g/hm2时,复配剂24%丙硫菌唑 • 戊唑醇悬浮剂对小麦和水稻纹枯病的2年防效分别高达90.32%、86.26和79.12%、89.01%。说明将丙硫菌唑与戊唑醇复配,可以用于稻麦纹枯病的防控,有推广应用价值。