八宿巨型滑坡的发现及其意义

2021-06-10邓建辉高云建戴福初任开瑀赵思远

邓建辉,高云建,姚 鑫,戴福初,任开瑀,王 飞,赵思远

(1.四川大学 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 地质工程与地质灾害研究所,四川 成都 610065;2.中国地质科学院地质力学研究所 新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;3.北京工业大学 建筑工程学院,北京 100124)

方量大于108m3的滑坡为巨型滑坡[1],在全球范围内总共26处[2–10],其中,方量超过10×108m3的滑坡更为稀少,仅有7处[2–16]。尼泊尔中北部郎塘河谷的Tsergo Ri滑坡是目前全球已知体积最大的滑坡,体积高达100×108m3[13–14];伊朗西部山区的Saidmarreh滑坡,体积高达44×108m3,是世界第二大滑坡[15–16],滑坡形成的Saidmarreh堰塞湖存续约3 500 a后才逐步发生溃决。在中国境内,迄今已知体积超过108m3的滑坡仅有7处[3–6],其中,规模最大的为马湖滑坡,体积约20×108m3[5]。2008年5月12日的汶川地震(Ms8.0)诱发的大光包滑坡[2],体积高达7.42×108m3,是年代最近的一个巨型滑坡案例。

青藏高原平均海拔高(>4 000 m)、地形起伏大、高山峡谷密集、地质构造活动剧烈[17–20],是巨型滑坡分布最广泛的地区之一。2019—2020年间,作者在青藏高原怒江右岸的八宿县城发现一处巨型滑坡,即八宿滑坡。八宿县城所在的冷曲是怒江的一级支流,也是连接西藏与内地的重要走廊,该巨型滑坡的发现不论是对区域防灾减灾,还是对能源、交通设施建设均有十分重要的意义。本文基于遥感解译、现场调查及无人机航测等资料,简介八宿滑坡孕育的地质环境条件,详细剖析滑坡的堆积特征,推演其孕育机制与演变过程,估算滑坡体积与目前残留的方量,并阐述该巨型滑坡发现的现实意义。

1 滑坡区地质环境条件

八宿县地处三江(怒江、澜沧江、金沙江)深切峡谷并流区西北部的怒江右岸,区域地形起伏大,高山深谷相间;海拔高度在2 747~5 800 m之间,平均海拔超过4 000 m,最大高差超过3 290 m。冷曲是怒江右岸的一级支流,国道G318的怒江大桥至安久拉山垭口段沿冷曲河谷蜿蜒而行。河谷整体形态在八宿县城及其上游段呈U形,现代河谷是在U形谷底下切形成的V形谷,下切深度约50 m。八宿县城坐落于V形谷两岸谷肩上,高程约3 260 m。虽然冷曲上游河段古冰川终碛、侧碛垄岗十分发育,但吉达乡以下河段(包括县城)冰碛物残留不显著。

八宿县城气候以高原温带半干旱季风气候为主,平均年降水量仅为233 mm,年平均气温10.4 ℃。

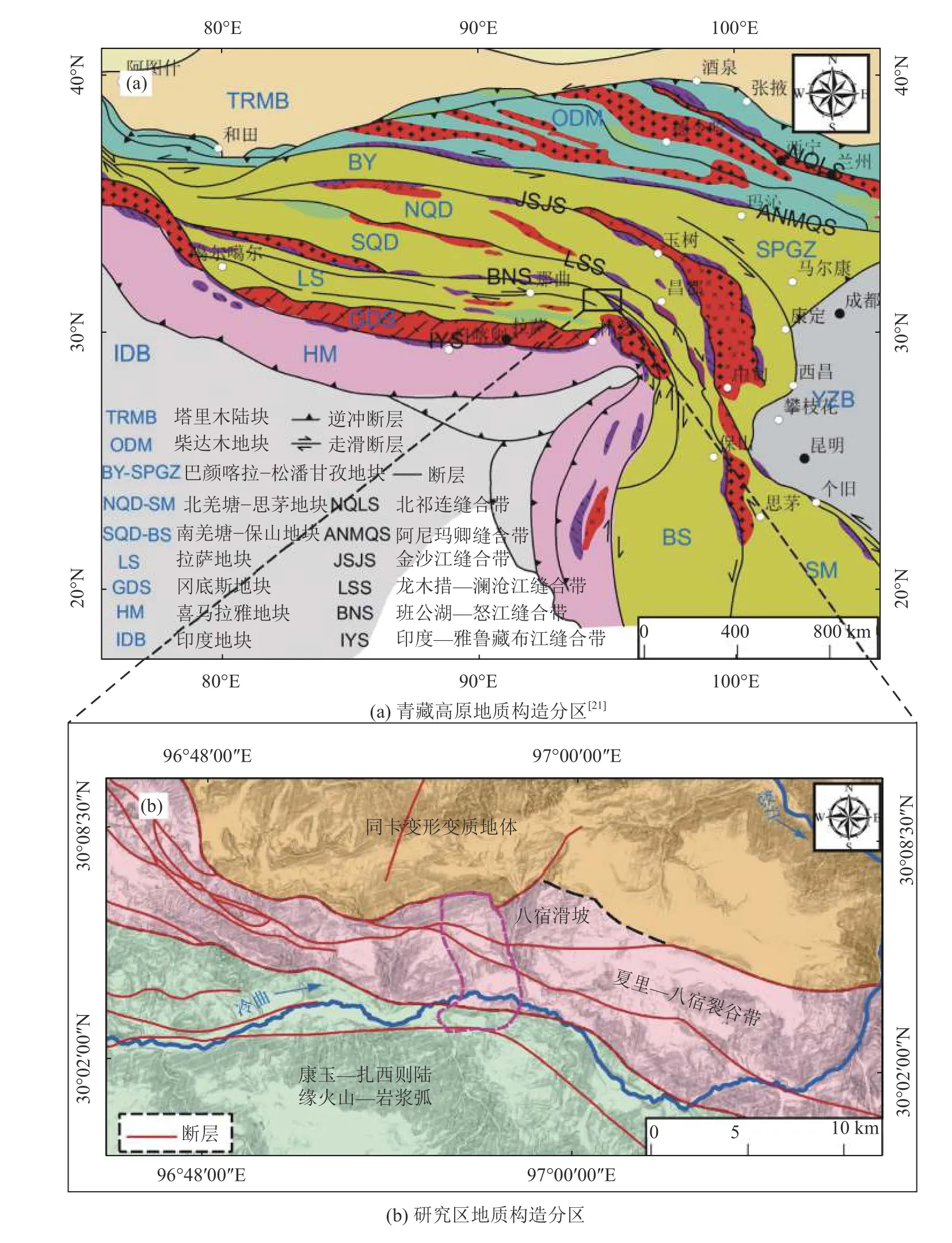

按青藏高原地体构架划分,八宿滑坡位于拉萨地块和羌塘地块交界处的班公湖—怒江缝合带(图1)。班公湖—怒江缝合带为一级深大断裂带,由班怒洋闭合所形成。班怒洋形成于侏罗纪之前,其内部分布有大量蛇绿岩残片,年代大多为侏罗纪,是班怒洋洋盆演化阶段的地质记录[21–23]。与蛇绿岩同时代的地层均表现为海相地层,反映出班怒洋正处于洋盆演化阶段[24–25]。中晚侏罗世至早白垩世早期,班怒洋进入消亡阶段,地层包含大量火山岩喷发碎屑。白垩纪后,在海相地层和蛇绿岩之上,发育一套紫红色河湖相磨拉石建造,标志着班怒洋带完全闭合,进入陆内造山阶段[26–27]。

从区域性构造活动角度,八宿滑坡所在区处于夏里—八宿裂谷带内[28],以北为同卡变形变质地体,以南为康玉—扎西则陆缘火山—岩浆弧。夏里—八宿裂谷带整体呈西北–东南向,在八宿以东开始呈东–西向的裂谷带。带内主要由孟阿雄群、马里组、桑卡拉组、拉贡塘组、多尼组、拉屋拉组出露,同时也有少量的嘉玉桥岩群呈断块及滑覆体产出。马里组和拉贡塘组主要由砂岩、板岩、泥岩等岩性组成,夹灰岩、白云岩滑塌体。八宿一带有全蛇纹石化斜辉辉橄岩沿断裂带呈断层透镜体产出,主要分布于马里组地层[29]。八宿县西巴村一带可见重力推覆构造,上盘为嘉玉桥岩群大理岩组,下盘为马里组和多尼组砂岩、板岩,同时,在滑覆面上有破碎的超基性岩分布。

八宿县的基本地震烈度为Ⅶ度。根据中国地震局的地震资料,八宿滑坡周边100 km范围内,1953—2013年间发生>Ms4.5级的地震21次,震中位于八宿县境内10次,其中最大震级仅Ms5.5级。1950年发生于西藏察隅县的Ms8.6级地震,距离八宿滑坡180 km;1642年发生于洛隆县Ms7.0级地震,距八宿滑坡150 km;1870年发生于四川巴塘县的Ms7.25级地震,距八宿滑坡210 km,是八宿滑坡周边比较大型的3次地震事件。

总之,滑坡区的气候条件相对简单,但地质构造背景极为复杂。

图1 研究区地质构造图Fig. 1 Geological and tectonic map of the research area

2 八宿滑坡堆积体的基本特征

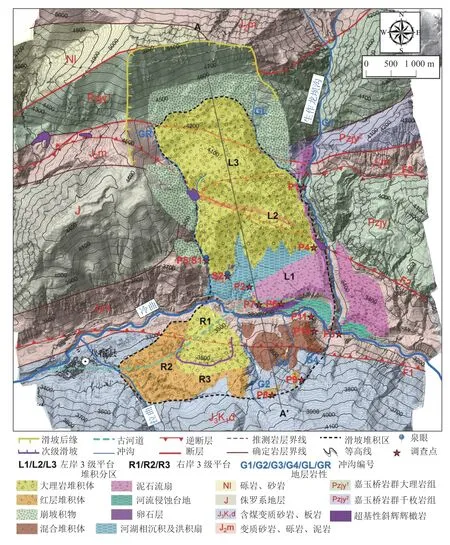

新发现的八宿滑坡位于八宿县城东测,后壁的地理坐标为30°6′51.63″N,96°56′25.15″E,规模巨大(图2)。滑坡区横跨冷曲的左右两岸,长约7 200 m,宽约4 800 m,面积约22.5 km2,即滑坡历史上曾堵塞过冷曲,形成堰塞坝。

滑坡源区位于冷曲左岸,圈椅状地形和双沟同源等地貌特征较为显著(图2)。虽然滑坡区的地貌形态十分清晰,但是受堰塞坝溃决、左岸生作龙坝沟(G1)泥石流,以及右岸多拉寺次级滑坡[30]等因素影响,滑坡堆积体的后期改造强烈。

滑坡地质条件与堆积、改造后的特征分述如下。

2.1 岩性与地质构造

滑坡区出露的基岩包括古生界嘉玉桥岩群(Pzjy1、Pzjy2)、中生界侏罗系马里组(J2m)和多尼组(J3K1d),以及新生界新近系拉屋拉组(Nl)地层,如图2、3所示。

图2 八宿滑坡地形地质图Fig. 2 Topographical and geological map of Basu rock avalanche

图3 八宿滑坡纵剖面图Fig. 3 Longitudinal profile of Basu rock avalanche

冷曲左岸滑坡源区出露的主要地层包括嘉玉桥岩群和马里组。嘉玉桥岩群可以划分为两组:下部为大理岩组(Pzjy1),以大理岩为主,夹变质砂岩和白云石英片岩;上部为千枚岩组(Pzjy2),主要为绢云石英千枚岩,次为变质砂岩、石英绢云千枚岩和少量砂质结晶灰岩。滑坡区出露的主要是大理岩组(Pzjy1),出露于左岸坡体中上部,岩层平均产状为190°∠55°,总体上倾向南,与左岸坡面倾向基本一致,倾角偏大。马里组(J2m)岩性不稳定,总体岩石组合为杂色变质砂岩、含砾砂岩、砾岩、泥板岩夹灰岩。该组中火山岩也十分常见,以碱性玄武岩为主。马里组出露于左、右岸坡体下部,即河谷地带。该组颜色以紫红色为主(红层),且泥裂、波痕等层面构造十分常见,局部可见恐龙脚印,主要岩层产状为5°~25°∠53°~90°,相对于左岸源区为陡倾逆坡向。

冷曲右岸出露的地层主要是马里组(J2m)和多尼组(J3K1d),构成滑坡堆积区的下伏岩层。多尼组(J3K1d)为海陆相交互含煤地层,岩性为以板岩为主的砂岩和板岩组合,出露于冷曲右岸上部,颜色以黑色为主。

滑坡源区右侧边界外的地层,区调图上标为嘉玉桥岩群,经现场考证主要为浅色薄层砂岩、灰岩夹基性火山岩,疑属于侏罗系中下统桑卡拉佣组(J2s)和拉贡塘组(J2–3l)地层。因与滑坡孕育无直接关系,且工作欠深入,图2中仅以侏罗系地层表征。边界外的另一地层是拉屋拉组(Nl),为一套陆相河湖沉积的紫红色碎屑岩、泥岩,未变质。

腊久—八宿断裂(F1)和夏里—雅弄断裂(F2)是滑坡区的2条主要断裂,总体均呈西北–东南向展布。两断裂也是夏里—八宿裂谷带的南北边界断裂。腊久—八宿断裂(F1)出露于冷曲右岸,是马里组和多尼组的分界断层,总体走向310°,倾向北东,倾角50°~60°。夏里—雅弄断裂(F2)出露于冷曲左岸,总体走向320°~330°,倾角52°~67°,该断裂最宽可达200 m,最窄约6 m。在滑坡区,沿该断裂带侵入的全蛇纹石化斜辉辉橄岩十分常见。F3为嘉玉桥组与马里组之间的滑脱界面,从生作龙坝沟露头来看,F3断层面错断了全新世崩坡堆积层,断层面倾向南,倾角50°。

2.2 滑坡堆积体地质与地貌特征

2.2.1 左岸残留堆积体

左岸的残留滑坡堆积体平均坡度约20°;后缘较陡,可达32°。左岸堆积体发育3级平台,第1级平台(L1)分布于高程3 345~3 470 m;第2级平台(L2)高程3 790~3 850 m;第3级平台(L3)高程4 050~4 160 m。

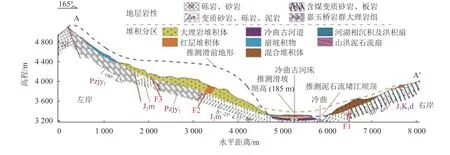

第1级平台左高右低,不是残留滑坡堆积体的一部分,而是堰塞坝溃决后生作龙坝沟(G1)古泥石流堆积扇的残体。滑坡的左侧冲沟(GL)源于第3级平台的左后侧,离开滑坡边界后汇入生作龙坝沟。即生作龙坝沟并非滑坡发生后侵蚀形成的左侧边界,滑坡左侧边界位于该沟右侧岸坡的中部,拔河高程约100 m(图4(a)中虚线为滑坡边界)。生作龙坝沟源头冰碛物丰富,进入间冰期后大量冰碛物涌出,部分残留于滑坡的左侧边界外形成一平台(高程3 540~3 490 m),同时在沟口形成了一个面积近3 km2的泥石流堆积扇。平台表面目前大部分被滑坡堆积体的坡积物覆盖。从泥石流扇的面积和厚度来看,其也曾堰塞冷曲,多拉寺对岸,高程约3 300 m处残留的近水平卵石层和粉细砂与黏土层应该是这次泥石流堵江事件的证据(图4(b))。泥石流堰塞坝溃决侵蚀冷曲左岸形成了亚嘎和普嘎两个台地,其中亚嘎为西巴村所在地。同时,由于泥石流扇的推挤作用,沟口冷曲改道,将原基岩小山包一分为二(图4(c)中点划线为古河道)。

图4 生作龙坝沟(G1)泥石流堆积与侵蚀特征Fig. 4 Deposition and erosion features by debris in Gully G1

第2级平台宽度最小,内侧略低,中部发育一条小冲沟。碎屑成分外侧为大理岩,高程较低的内侧砾岩成分较多,推测来源于F3断层下盘的马里组基岩。

第3级平台宽度最大,碎屑成分为嘉玉桥岩群的大理岩(Pzjy1),该平台的后缘为后期的崩坡堆积层。

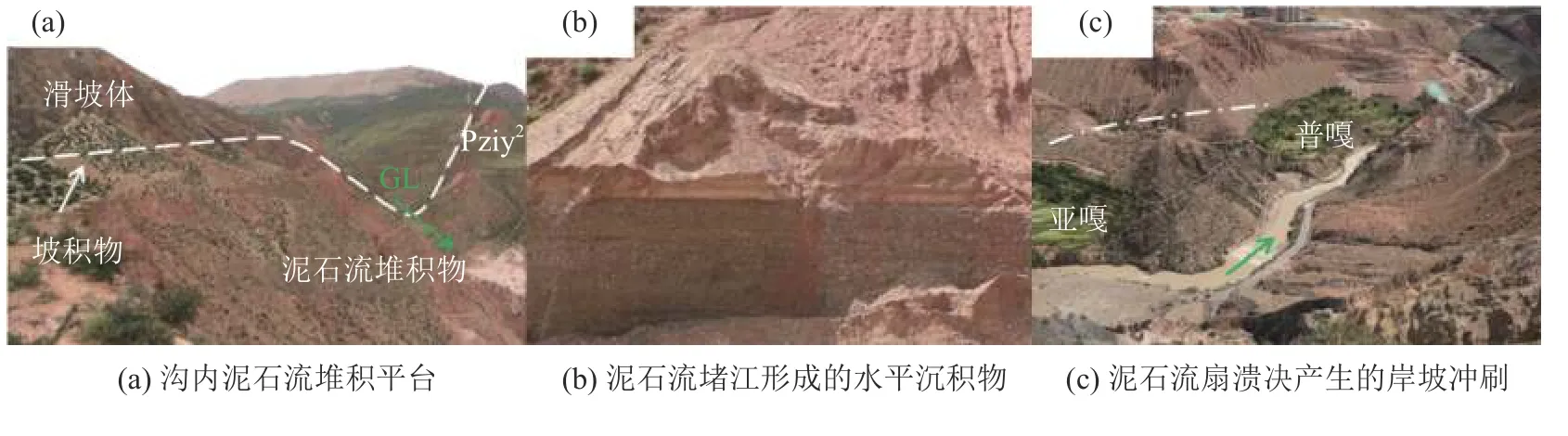

左、右侧冲沟与河谷泥石流扇下部均可见滑带(图5)。滑带整体上以紫黏土为主,局部裹挟全蛇纹石化斜辉辉橄岩碎屑。泥石流扇部位的滑带下部为卵石层,再下为基岩。该部位是滑带出露的最低高程,因此卵石层应该属于滑坡时的冷曲河床。图5(c)中的粉状大理岩碎屑也应该是滑体掠过河床时碎屑颗粒沉淀堆积的结果。左岸可见两泉眼(图2中的S1和S2),均沿滑带顶部出露。

图5 左岸出露的滑带特征Fig. 5 Features of slip belts outcropped on the left bank

2.2.2 右岸残留堆积体

冷曲右岸残留滑坡堆积体分布于高程3 250~3 860 m,分布范围基本上与多拉神山一致,坡面平均坡度约27°。右岸堆积体也发育3级平台:第1级平台(R1)高程3 300~3 340 m,为多拉寺次级滑坡体顶面,主要成分为大理岩。其后壁靠近上游一侧可见紫红色黏土,夹砂岩碎石。次级滑坡体的前缘为G318国道,高程约3 250 m,内侧开挖剖面揭示的滑带为条带状的紫红色黏土与风化的全蛇纹石化斜辉辉橄岩,下部为卵石层。

第2级平台(R2)高程约3 550 m,为紫红色黏土与砂岩碎石堆积层。该层的范围较广,上游曾堵塞拉曲,拉曲左岸尚有部分残留;南侧到达后山山脚;底部高程与八宿县城基本一致。该层底部可见卵石层,为冷曲古道河床物质,即八宿滑坡曾导致冷曲县城段改道。推测冷曲县城段古河道见图2。

第3级平台(R3)高程3 630~3 670 m,主要为大理岩块石堆积层,最大尺寸近10 m。多拉寺滑坡就是该平台产生的次级滑移,原因与八宿滑坡堰塞坝溃决有关。

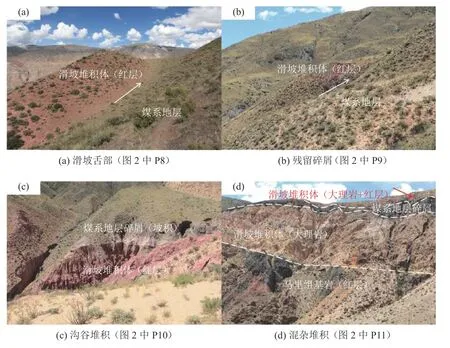

第3级平台下游侧的堆积体为大理岩碎屑与紫红色红层混杂堆积,坡面侵蚀严重,既包括流水侵蚀,也包括次级滑坡侵蚀。从残留堆积体特征来看,几个特征比较显著。

首先,滑坡速度很快。残留的滑坡舌部最大高程达3 860 m(图6(a)),相对于滑坡时的河床高程3 250 m,滑坡体在冷曲右岸爬升超过600 m,是目前已经确认的滑坡中爬升高度最大的。

其次,滑坡到达最高部位后,由于坡度过陡,部分滑体出现过反向滑动。这一现象主要出现在滑坡前缘左侧冲沟G3和G4源头(图6(b)),该部位本身就是一个老滑坡,基岩为多尼组(J3K1d)煤系地层。反向滑动的滑坡体堆积于下游侧沟谷中,表面覆盖了后期的黑色坡积层(图6(c))。部分反向滑动的红层反压在大理石堆积体之上,形成混杂堆积(图6(d))。

再次,堆积体整体破碎。除了左、右岸第3级平台的大理岩块度较大外,其他部位不论是大理岩,还是马里组红层均极为破碎。这可能与沟谷狭窄、滑坡速度快、堆积体与基岩岸坡撞击等因素有关。

2.2.3 滑坡成因与演变过程浅析

如图3所示,以F2断层为界,八宿滑坡区冷曲左岸的边坡结构特征为上部陡倾顺坡向,下部陡倾逆坡向。F2断层上盘基本上由较坚硬的顺坡向嘉玉桥岩群大理岩组(Pzjy1)构成,局部为顺坡向马里组(J2m)碎屑岩与泥板岩。F2断层下盘的马里组碎屑岩与泥板岩,整体上偏软。

图6 右岸堆积体特征Fig. 6 Deposition features on the right bank

地层陡倾整体上有利于岸坡稳定,但是下软上硬结构特征对岸坡稳定不利,是滑坡发生的地质因素。冷曲下切过程中的卸荷松弛作用,会使陡倾岩层发生倾倒变形(flexible toppling)或破坏(block toppling),而下软上硬的坡体结构会加剧倾倒变形和破坏程度。

河流侵蚀是滑坡发生的外动力作用。滑坡位于河流的凹岸,侧向侵蚀严重。凹岸受侧向侵蚀坡脚较陡,应力集中严重,不利于整体边坡稳定。从三江河谷地区的统计资料来看,包括白格滑坡在内的滑坡大部分出现在河流的凹岸。

历史大地震极有可能是诱发八宿滑坡的内动力作用。滑坡堆积体的高速运动、强破碎等特征,以及区域构造背景可以支持这一推论。从统计资料来看,历史上的巨型滑坡基本上是由地震、火山爆发等内动力作用诱发。

从滑坡堆积特征来看,滑坡堆积体是一次滑坡事件的结果。滑坡过程呈现出渐进性特征,F3断层上盘首先滑动,主要堆积于冷曲河谷与右岸,受其牵引断层下盘开始滑动,堆积于左岸中上部。左岸L2平台内侧是两者之间的界面。

按河谷高速滑坡的特点,堰塞坝在源区一侧相对较低。八宿滑坡堰塞坝也符合这一特点,因右岸原河谷部位的第2级平台过高,河水只能在左岸一侧另辟河道。冷曲河口右岸残留基岩表面卵石遍布,顶部高程约3 435 m,据此推测堰塞坝的垭口高程应该大致与此相当,即滑坡堰塞坝的高度在185 m左右。堰塞坝的主要成分为大理岩,抗冲刷能力较强,因此冷曲堵江应该有一定历史。但在上游并没有发现湖相沉积物,这可能与滑坡历史过于悠久有关,同时也与现代冷曲人口密集、河谷改造严重有关。

多拉寺滑坡应该是滑坡堰塞坝溃决,坡面临空产生的,因此未呈现出高速滑动的特征。除多拉寺滑坡外,左、右岸其他部位的堆积体未见因堰塞坝溃决而产生的次级滑移迹象。生作龙坝沟泥石流是堰塞坝溃决后发生的,沟口泥石流扇形成的二次堰塞坝溃决再次改造了河谷的滑坡堆积区。此后,滑坡堆积区的改造仅限于坡面冲刷,对堆积体整体稳定未产生显著影响。八宿滑坡发生后,冷曲新河道下切约50 m。

综合上述分析,八宿滑坡极有可能形成于晚更新世,即属于古滑坡。

3 滑坡体积估算

基于第2节的描述,滑坡的边界与滑坡深度等信息基本清晰。八宿滑坡最大深度约450 m,位于左岸L3平台。基于周边地形形貌,借鉴文献[31]的方法,恢复的滑前地形图和滑床等高线图,见图7。借助GIS空间分析法,基于滑带高程和底面高程计算的滑坡基岩方量约35×108m3,目前残留方量为14×108m3,其中左岸9.2×108m3,右岸4.8×108m3。

图7 八宿滑坡等高线图Fig. 7 Topography of Basu rock avalanche

4 滑坡发现的意义

八宿县作为西藏与内地之间的重要走廊,1949年以来基础地质调查,公路、铁路、输电走廊、城镇建设等工程勘察均进行了大量的工作。但还是遗漏了这一大规模的历史滑坡灾害点,一方面,说明西藏地区的地质条件极为复杂;另一方面,说明地质灾害具有隐蔽性。

青藏高原作为全球最新的大构造事件,从印度板块与欧亚板块碰撞、古特提斯洋消失,到缝合带形成、整体抬升等,这些问题虽然历经多年的调查与研究,在形成与演变过程的宏观架构上已经形成共识,但是很多细节问题尚待深入探索。这既与其地质历史演变过程中残留的信息有限、研究手段不足等有关,同时也与青藏高原的高寒环境、交通不便、难以进行详细的调查工作等因素有关。目前的现状是交通干线两侧一定范围内的地质条件研究相对充分,但大部分地区研究深度严重不足。基础地质工作深度不足会成为制约未来工程建设的一个重要因素。

从工程地质角度来讲,由于岩体与地质结构的形成与演变极为复杂,加之已有工程建设的数量和规模都有限,对这些岩体与地质结构的工程地质特性认知深度也严重不足。工程建设若直接套用内地总结形成的工程经验可能会犯经验主义错误,出现误判,导致工程造价大幅提高,甚至诱发灾害。2018年10月底,业界对金沙江上游白格滑坡后缘是否会出现第2次滑坡堵江就存在误判[32]。原因在于,青藏高原系统的滑坡研究近些年才刚刚起步,对缝合带构造混杂岩的特性认知有限。从近年来在三江地区的调查经验来看,构造混杂岩区的滑坡灾害很难直接套用“岩体结构控制论”或现有地质灾害模式解释其成因机制。

八宿滑坡的发现也有助于加深区域构造背景的认知。八宿滑坡体积达到35×108m3,巨型滑坡的发生需要更为复杂和恶劣的地质基础,而断裂活动、构造隆升、地震等内动力因素是控制地质条件的关键。八宿县的基本地震烈度仅为Ⅶ度,滑坡规模与地震烈度不匹配。冷曲在临近八宿县城河段发育有10余处大型或特大型滑坡,如此密集的滑坡线性分布,进一步说明对夏里—八宿裂谷带的构造活动性存在低估。

近年来,青藏高原的大型工程建设逐步兴旺,川藏铁路、川藏高速和大型水电等项目在逐步推进,特别是规划或在建的川藏铁路、川藏公路均将途径八宿县域。川藏铁路的线路已经调整至县城西北约50 km处的夏里乡,主要为隧道。这种调整是必要的,但是鉴于青藏高原复杂的地质背景,详细的基础地质与工程地质调查,以及充分的地质灾害风险论证,对确保工程的施工与运行期安全十分必要。

5 结 论

本文报道了在西藏自治区八宿县城新发现的一巨型古滑坡,并进行了地形测绘和详细的地质调查,初步分析了其成因机制与演变过程,估算了滑坡方量。主要结论如下。

1)八宿滑坡发育于怒江缝合带的夏里—八宿裂谷带内,多条逆冲断层穿过滑坡区,沿断裂有强蚀变超基性岩侵入。滑坡源区岩性以古生界嘉玉桥岩群大理岩组和侏罗系马里组变质砂岩为主,上部岩层产状为陡倾顺坡向,下部岩层产状为陡倾逆坡向,岸坡结构总体上为上硬下软。

2)滑坡区横跨冷曲的左右两岸,长约7 200 m,宽约4 800 m,面积约22.5 km2,源区基岩方量约35×108m3,堆积体残留体积约14×108m3。八宿滑坡属于巨型滑坡,体积位居国内已经确认的巨型滑坡第一位。

3)八宿滑坡极可能属于地震诱发的高速堵江滑坡,堰塞坝高度约185 m,堆积体碎裂化严重,且在冷曲右岸爬升超过600 m。滑坡形成后,堆积体历经了堰塞坝溃决、多拉寺次级滑坡、泥石流堆积与冲刷、表面流水冲刷等改造过程,但是滑坡地貌特征整体保存良好。由于滑坡和泥石流堵江,冷曲在滑坡区先后两次改道。

4)从滑坡与冷曲的演变过程来看,八宿滑坡的发生时间应在晚更新世,即滑坡为一古滑坡。

5)八宿滑坡的发现说明对八宿县地质构造背景认知欠深入。现阶段对青藏高原的基础地质、工程地质、构造演变等的认知尚属肤浅,鉴于区域逐渐兴旺的工程建设形势,加强地质调查研究与地质灾害风险论证对确保相关工程的施工与运行期安全十分必要。