化学逻辑思维:过程机制、外部联系与教学训练

2021-06-08赵宗芳刘发初吴俊明

赵宗芳 刘发初 吴俊明

摘要:在分析典型实例的基础上概括了化学逻辑思维(化学抽象思维)活动的一般过程、典型过程和机制。讨论了化学逻辑思维与其他思维方式的区别与联系、化学逻辑思维的功能意义与教学训练。介绍了化学逻辑思维教学的两个实例。

关键词:化学逻辑思维(化学抽象思维);过程机制;思维方式的区别与联系;功能意义

文章编号:1005-6629(2021)05-0013-07 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1化学逻辑思维活动的过程与机制

弄清化学逻辑思维(化学抽象思维)的过程机制,不但可以加深对化学逻辑思维的了解,还有利于理性地、有效地开展化学逻辑思维活动。所以,化学逻辑思维过程机制是一个十分重要的研究课题。为弄清化学逻辑思维的过程机制,我们先来看几个例子。

例1

发现、认识二氧化碳的逻辑过程

虽然公元3世纪时,我国西晋时期张华所著《博物志》一书已有烧白石作白灰时产生气体的记载。但人类从化学角度科学地认识二氧化碳是直到17世纪中叶才开始的。

1644年,比利时医生海尔蒙特描述过酿酒过程中有一种气体产生。他描述这种气体跟一些岩洞中可使蜡烛熄灭的气体相似;把酸滴到贝壳上,或者燃烧木炭时,也会有这种气体产生(点评:确定了二氧化碳气体是实在的,不是虚构的、抽象的,确定了气体属于实体)。他曾经列举过15种气体,例如“产生风的气”、“树林中的野气”、“油气”、木炭和可燃物燃烧产生的“炭气”等(点评:确定气体有多种是又一个进步)。他说的“野气”、“炭气”是二氧化碳(说明:空气的概念在18世纪70年代才开始形成)。

1750年,法国蒙比利埃的化学教授维勒尔把用天然碳酸钠和盐酸制成的气体通入水中制成人造矿泉水,称为“充气的水”(点评:确定了二氧化碳气体的水溶性)。

也在18世纪中叶,英国化学家布拉克在煅烧石灰石实验前后精确测定重量,发现120格令(1格令=0.065克)石灰石煅烧后生成68格令生石灰,重量减少了52格令。他认为,失去重量的原因是生成了一种气体,因为石灰石在煅烧后,固体产物只有生石灰(点评:量的思维使他有所发现,潜在的质量守恒意识助力了他的发现)。他把生石灰放在水中,用来吸收空气中的部分气体,发现增加的重量刚好等于石灰石煅烧后失去的重量。他改用含有碳酸镁的菱镁矿作煅烧实验,发现放出的气体跟煅烧石灰石时产生的气体相同,和石灰石、菱镁矿分别跟酸作用时放出的气体也相同(点评:注意了验证)。1755年,布拉克以“关于菱镁矿、石灰石和其他碱性物质的实验”为题,发表了他的实验结果和观点(点评:比较系统地提出了假說)。自此,二氧化碳被称为“固定空气”。由于“固定空气”溶解于水,布拉克始终没能收集到纯净的“固定空气”。

1766年,英国科学家凯文第旭用排汞集气法收集到纯净的“固定空气”,测定了它的比重并证明它和动物呼出以及木炭燃烧产生的气体相同(点评:研究一种物质时,必须以它的纯净状态为研究对象,避免混合物质的干扰,这是近代化学在经验基础上确立的基本逻辑之一)。

1772年,拉瓦锡发现钻石燃烧后生成“固定空气”,后来进一步确定“固定空气”是碳的氧化物(点评:碳的单质直接跟氧化合,即使钻石也不例外,这是一个非常有说服力的事实,因为它符合最简单、最基本的逻辑)。

1774年,瑞典化学家柏格曼发表《研究固定空气》,比较全面地介绍他测定二氧化碳的密度、水溶性、对石蕊的作用、被碱吸收的情况、在空气中的存在,以及水溶液对金属锌、铁的溶解作用,并把它称为“酸气”(点评:全面收集有关资料对概念的完整形成至关重要)。

1778年,法国化学家富克鲁瓦发现干燥的二氧化碳不被生石灰吸收,生石灰和二氧化碳必须有水才能结合(点评:逆向思维导致新的发现)。他不同意将二氧化碳称为固定空气,并将二氧化碳改称为“白垩酸”。

1787年,拉瓦锡测定“白垩酸”由23.450 3%的碳和76.5497%的氧组成,并将“白垩酸”改称为碳酸气(点评:量化研究纠正了质性猜测的错误)。

1840年,法国化学家杜马把精确称量的、只含纯粹碳的石墨放进充足氧气中燃烧,并且用氢氧化钾溶液吸收生成的二氧化碳,测出二氧化碳中氧和碳的质量分数比为72.734:27.266。用氧和碳的原子量(16和12)分别除它们的质量分数比得出二氧化碳气体中氧和碳的原子个数比为2:1(点评:量的精确跟逻辑的严密相互配合很重要)。

1811年意大利物理学家阿伏伽德罗提出“在同一温度和压强下,相同体积的任何气体含有相同数目分子”假说后,人们精确测定标准状况下,即在0℃和1个大气压时,1升二氧化碳重1.977克,1升氢气重0.08988克。由此计算二氧化碳对氢气的相对密度为1.977÷0.08988=22。因为当时以氢原子的质量为原子量单位,并已知氢气为双原子分子、分子量为2,由此确定二氧化碳的分子量为2×22=44,确定二氧化碳的分子式为CO2,可确定“二氧化碳”是这种气体的合理名称(点评:基于量的思维的组成测定对于化学来说,是必不可少的。否则,就难以形成正确、完整的二氧化碳概念)。

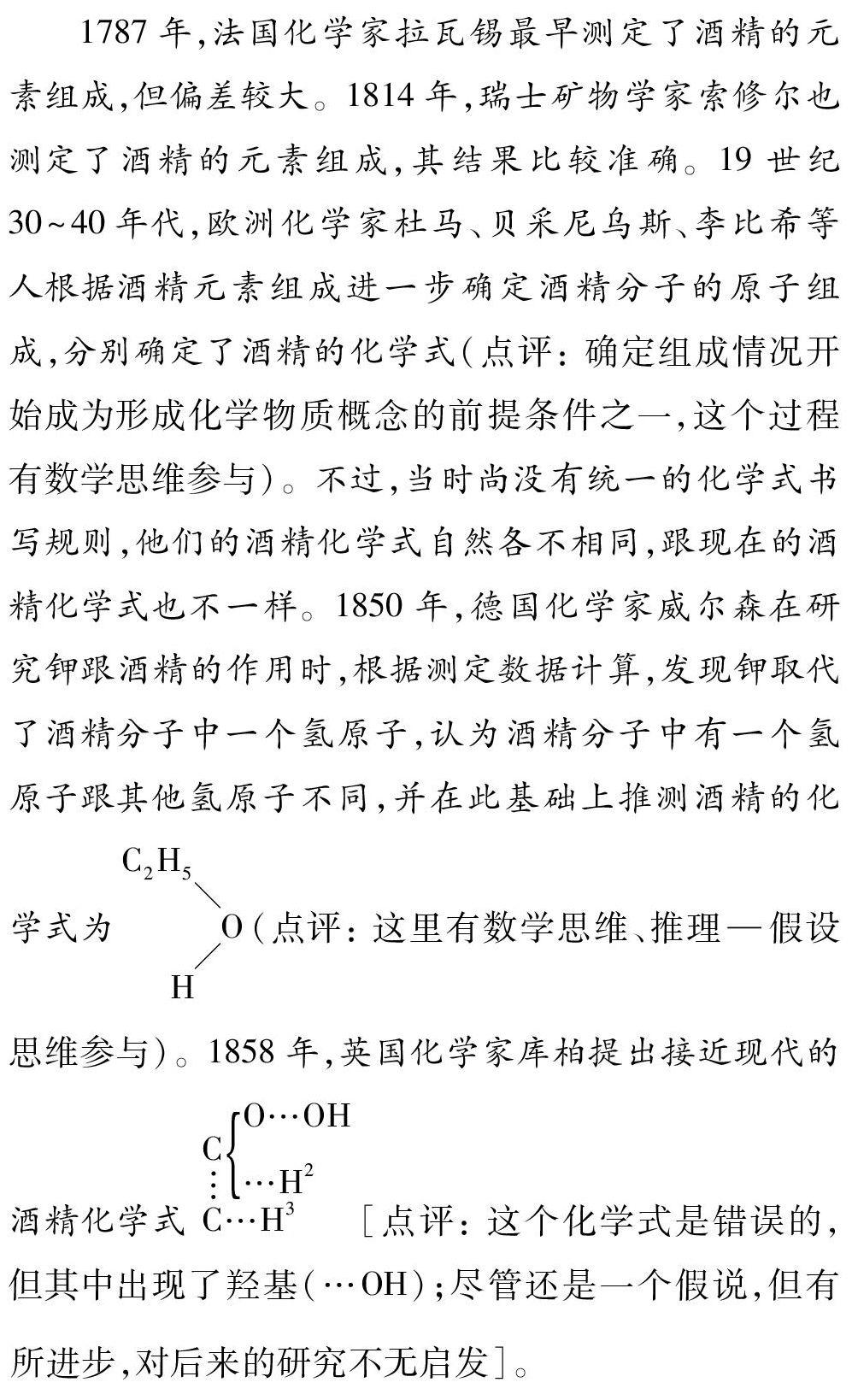

例2 发现、认识乙醇的逻辑过程

世界上几个文明古国都很早掌握了酿酒技术。《新民晚报》1987年8月23日报道:“……在山东莒县发现五千年前的酿酒器具”。这表明:我国酿酒起码在五千年前就已经开始。据古籍记载,在公元前16~ll世纪,我国先民已能用蘗(音niè,这里指生芽的米)或曲(酒母,繁体为“麯”)制酒(殷商之后则用曲制酒)。

酿酒时,乙醇含量达到10%时酵母菌停止繁殖,发酵随即变得缓慢。因此,未经蒸馏的酒中乙醇含量不超过20%。为提高乙醇浓度,前人创造了蒸馏设备,可得到浓度高达95.6%的“酒精”。德国数学家、化学家李希特在1797年发表的著述中,介绍了在蒸馏酒精时用氯化钙吸收水分,可以获得相对密度为0.792的“绝对酒精”(点评:提纯处理好比是物质的“抽象”,为了解乙醇的真实性质提供了可能)。

1834年,法国化学家杜马和彼利高在干馏木材时发现了木精,又名木醇。因其分子中含有一个甲基,贝采尼乌斯把它称为甲醇。后来,酒精仿此被称为乙醇。甲醇的发现使当时的化学家很受鼓舞,他们认为会有一系列相差“CH,”的新醇(点评:这里有概念思维、假说思维参与;概念思维拓展了之后的思维空间)。这个预测后来终被证实:一系列新的醇类化合物被发现,化学中增加了“醇”这个概念,醇的通性逐渐被人们认识,“醇”的界定和“醇的特性”成为人们进行化学判断和化学推理的依据之一。同时,“官能团”概念的形成指日可待……

例3从可燃冰说起——发现、认识包合物和超分子化学的逻辑过程

可燃冰是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。固体状的天然气水合物往往分布于水深大于300米以上的海底沉积物(从海底到海底之下1000米左右)或寒冷的永久冻土中,其储量比地球上石油的总储量还大几百倍。海洋生成的甲烷包合物,蕴藏量鲜为人知。最新的估计大约500至2500个十亿吨碳单位(Gt C),相当于全球已知煤、石油和天然气的两倍。在标准状况下,1立方米可燃冰最多可转化为164立方米的天然气。可燃冰可直接点燃,热值高,且燃烧后仅排放二氧化碳和水,不会生成污染空气的其他氧化物,是石油、天然气之后最佳的替代能源。作为世界第三冻土大国,科学家粗略估算,中国远景可燃冰资源量至少有350亿吨油当量。2017年7月,中国海域天然气水合物首次试采圆满成功;2020年2月17日,第二轮试采点火成功,持续至3月18日完成预定目标任务,为生产性试采、商业开采奠定了坚实的技术基础。我国也成为全球首个采用水平井钻采技术试采海域天然气水合物的国家。

可燃冰是非化学计量的笼形结晶化合物(水分子中的氧原子电负性较大,在高压下能吸引与之相近的水分子中的氢原子形成氢键,形成笼状结构)。组成天然气的成分如CH4、C2H6、C3H8、C4H10等同系物以及CO2、N2、H2S等可形成单种或多种天然气水合物(点评:这里有概念思维,其晶体结构情况的确定对“包合物”概念的形成具有关键性意义)。可燃冰中甲烷占80%~99.9%。甲烷分子含量超过99%的天然气水合物通常称为甲烷水合物。可燃冰单位晶胞内有两个十二面体(20个端点,因此有20个水分子)和6个十四面体(24个水分子)的水笼结构(见图1)。

与可燃冰结构相似的气體水合物(点评:“气体水合物”概念是归纳思维的结果)有多种。例如,早在1810年,就有化学家发现氯分子跟水分子能生成稳定的水合物晶体Cl2·6H2O。稀有气体氙Xe、硫化氢H2S、甲烷CH4等气体也能形成类似的化合物Xe4-23H2O、(H2S)4·23H2O、(CH4)4·23H2O等晶体(点评:这里有演绎思维)。

分子跟分子为什么能够相互结合?早在1873年,荷兰物理学家范德华就意识到分子间作用力的存在。1930年,他确定永久偶极矩、诱导偶极矩和瞬间偶极矩是分子间作用力的3个来源(分子间作用力因此被称为范德华力)(点评:这里有演绎思维、结构思维、假说一证明思维)。分子间作用力的能量一般是几到几十千焦/摩尔,比化学键能小一、两个数量级。

两种组分分子也有借助氢键结合的。由于氢原子半径很小,又无内层电子,在与电负性较大的氟、氧、氮等元素原子结合成共价键F—H、O—H、N—H时会形成极性键,共用电子对会偏向F原子、O原子、N原子,使氢原子几乎裸露出带正电的原子核,能与带有负电荷的另一原子(Y)接近,形成氢键F—H…Y、O—H…Y、N—H…Y(点评:求异思维导致新发现)。氢键的键能也不大,与分子间力在同一个数量级。

由于形成氢键,n个水分子可以缔合在一起,形成缔合水分子(H2O)n。温度越高,水中的缔合分子越少;在3.96℃时,缔合水分子最多,所以水的密度最大。冰实际上是一个巨大的缔合分子(点评:这里有演绎思维)。

此外,化学家们还发现:淀粉遇碘变成蓝色,是淀粉分子中的葡萄糖链接成螺旋状结构,碘以“碘链”的形式塞在螺旋管结构中的缘故……

概括上述事实,化学家们提出了包合物概念(点评:基于归纳的概念思维):包合物是一种分子化合物,在这类化合物中一种组分分子构成管道或空穴,另一种组分分子被包在管道或空穴中,两种组分分子间或以氢键结合,或以分子间力结合,还有以配位键结合的[例如(C6H5)2CO→AlCl3](点评:这里有演绎思维和形象思维一想象)。

科学家们发现,尿素可以形成直径约5微米(10-6米)的管道,把多于6个碳原子的脂肪族直链烷烃分子包在里面形成分子化合物,并据此设计了用尿素分离石蜡的方法成功地应用于石油工业中(点评:这里有演绎思维和社会思维)。

1987年,诺贝尔化学奖获得者,法国科学家J.M.Lehn提出了“超分子化学”这一概念,他指出:“基于共价键存在着分子化学领域,基于分子组装体和分子间力存在着超分子化学”。超分子化学是基于分子间的非共价键相互作用而形成的分子聚集体的化学,换句话说分子间的相互作用是超分子化学的核心(点评:超分子化学概念是抽象思维的产物)。

在分析、概括个例逻辑思维过程的基础上,可以确定一般的逻辑思维过程和化学逻辑思维的典型过程,大体上分别如图2、图3所示。

2化学逻辑思维与其他思维方式的区别与联系

化学的逻辑思维(化学抽象思维)是建立在化学事物的抽象概念基础之上的,这是它跟其他思维形式最显著也是最根本的区别。

化学逻辑思维的“原材料”主要来自观察和实验。面对观察对象、实验对象时,主体首先获得对象的外表形象、性质表现、变化情景以及有关的环境、条件等等直观表象。然后,直观表象经过整合、变换、识别、联想、抽象、概括等加工,逐步实现形象的抽象化、理性化,直至形成概念。在随后的判断和推理中,有关的形象表象还会不时出现。因此,化学的逻辑思维跟化学的形象思维始终密切地联系着。同时,观察和实验方法的广泛应用也促进了化学观察思维和化学实验思维的发展。

跟其他逻辑思维一样,化学逻辑思维以抽象的概念、判断和推理作为思维的基本形式,以分析、综合、比较、抽象、概括和具体化作为思维的基本过程,从而揭露事物的本质特征和规律性联系。自此,它可以摆脱对感性材料的依赖,既不同于以表象为凭借的形象思维,也不同于以动作为支柱的动作思维。

物质的化学运动中存在着数量和数量关系、图形和图形关系,数量和图形是数学抽象的基本形式和结果,数量关系和图形关系是数学抽象的基本内容。因此,化学逻辑思维不排斥数学思维。不仅不排斥,化学还常常倚重于数学的抽象思维。

化学中有着大量的推论,它们通常由前提和结论构成。演绎和归纳都是推论的重要方式。通过归纳得到的推论没有必然性,通过演绎得到的推论才有必然性。在传统化学中,用于推论的前提是通过归纳经验形成的,没有必然性。随着化学科学不断向新的领域、新的深度发展,通过归纳得到的经验性推论越来越不能适应化学科学发展的需要。这就促使化学家们基于原子、分子的结构,努力寻求通过演绎来获得具有必然性的理论性推论,从而促进了以化学逻辑思维为基础的数学思维、量子思维在化学中的应用,促进了量子化学、计算化学等学科的形成和发展。

化学逻辑思维必须跟其他多种思维密切配合,才能发挥其最大的作用。

3化学逻辑思维的功能意义与教学训练

3.1化学逻辑思维的功能意义

化学概念、化学判断、化学推理是化学逻辑思维(化学抽象思维)的直接成果。其中,化学概念能揭示化学事物的本质和关键特征,能使人深刻、准确地认识化学事物。化学判断、化学推理能揭示化学事物的性质和变化规律,能使人自由地把握和应对化学事物及其变化。

化学逻辑思维的直接成果是构成化学理论的基本成分,也是决定化学实践的准绳、指针和获得成功的前提和保证。

以获得的知识为基础,可以为化学实践制订有效的计划、方案等。可见,化学逻辑思维不仅能够在实践和感性材料的基础上解决化学事物“是什么”或“不是什么”的问题,而且能够为化学实践解决“怎样做”或“不怎样做”的问题。没有化学逻辑思维就没有化学科学、没有化学理论;没有化学逻辑思维,化学实践就是盲目的、低效的。

总之,化学逻辑思维既跟化学认知密切联系着,又跟有效的化学实践密切联系着,这决定了:化学逻辑思维跟化学能力有着密切的关联。没有化学逻辑思维就没有化学能力,化学逻辑思维是化学能力的核心和重要组成成分。

3.2化学逻辑思维的教学训练

在20世纪80年代的一次专门调查中,当时的中学生曾经抱怨化学“不讲理”:学习中学化学要死记硬背大量的化学知识;化学没有像牛顿运动定律那样能概括大量事实的理论,也不像数学那样能够以有限数量的公式解决大量的实际问题……不了解、不熟悉、不善于化学逻辑思维成了当时影响中学生化学学习兴趣的一个重要原因。这种情况的形成恐怕跟课程教材和教师教学都有关。

如今,大约40年过去了,这种情况未见得好转:一些教材似仍以“知识介绍”(实为灌输)为主,化学逻辑思维不受重视,对化学逻辑思维能力没有明确的教学要求;别说学生大多依旧不了解、不熟悉、不善于化学逻辑思维,恐怕许多化学教师也是不甚了了。更何况应对高考的种种策略给化学教学带来了很大的干扰。

要解决这些问题需要从多方面着手,十分复杂,绝非易事,但一线化学教师仍有可为之处,应坚持努力、尽责尽心,有所作为。为此,就化学逻辑思维的教学训练提出下列建议供一线化学教师参考:

(1)关注化学逻辑思维、研究化学逻辑思维、弄清化学逻辑思维,不断学习、进修,努力提高自己的认识水平。

(2)注意结合教学内容,思考、研究如何进行概念界定、开展化学概念思维;如何进行化学判断、化学推理,开展化学推理思维。

(3)注意通过讨论让学生知道化学中也有逻辑思维,知道化学逻辑思维在化学科学形成和发展中的重要作用,知道化学的基本逻辑;同时结合教学内容了解化学逻辑思维的特点,结合典型实例初步學习如何通过概念形成,以及判断、推理来获取化学知识,培养学生对化学逻辑思维的兴趣,初步了解化学逻辑思维跟其他思维方式的联系。

(4)注意介绍化学逻辑思维的典型例子;发动学生参与分析、讨论质量守恒定律、元素周期律等化学发现中的逻辑思维,使他们了解怎样通过科学抽象形成化学概念,怎样通过逻辑运思进行化学判断、化学推理;介绍并讨论化学家进行逻辑思维的实例,例如我国有机化学家蒋明谦通过研究结构性能的定量关系,提出诱导效应指数,提出同系因子,发现同系线性规律,随后又发现了共轭基团的结合规律,在理论有机方面做出重要贡献的过程等等。

(5)注意根据化学逻辑思维活动的过程与机制,抓好概念形成、概念辨别、概念应用以及进行化学判断、化学推理、规律发现及应用等重要环节的教学训练。

概念是学好化学的根基,要重视通过化学实验让学生掌握有关的实验事实,为概念形成提供丰富的素材;重视引导学生准确理解概念,搞清概念的内涵和外延,区分容易混淆的概念,学会比较并对概念进行分类、整理,掌握概念的系统性,建立起概念的体系和网络。要在搞好概念教学基础上引导学生掌握化学的规律,能在解决化学问题的过程中得到正确的运用。

(6)重视应用好思维导图、思维过程图等,使思维过程可视化,对学生进行合理思维过程的示范、强化学生的思维过程意识。

(7)注意通过化学概念辨析题、化学判断题、化学推理题等专门题型进行化学逻辑思维的训练,等等。

3.3化学逻辑思维的教学实例

教学实例1 钠及其化合物的逻辑思维

上海教材中,与铝、铁、硫、氮比较,钠及其化合物没有单独设计教学章节,但它们是各种习题和试题中比较常见的,例如氯碱工业、侯氏制碱中的氯化钠;定量实验中的碳酸氢钠、过氧化钠;盐类水解中的碳酸钠、碳酸氢钠以及有关碳酸氢钠的实验等等。这些内容分散在各个章节中,学生对它们之间的逻辑关系并不是很熟悉,需要教师提供范式进行引导。为了帮助学生掌握钠及其化合物之间的逻辑关系,笔者在课堂上对有关知识进行梳理,形成钠及其重要化合物的逻辑关系见图4。

该图揭示了钠及其化合物之间的转化关系(虚线箭头标记的是侯氏制碱法的转化关系),提供给学生钠及其重要化合物相互转化的逻辑思维模式。在教学中,教师引导学生拓展对各重要物质性质的认识,明确各重要物质的相互联系,给学生学习元素化学提供一种范式,帮助学生理清和延伸思路;让学生体会元素化学的学习不是单纯的记忆,元素化学的学习也是有逻辑的。当知识的获得有逻辑时,思维也会变得有逻辑,学习也会变得轻松。

教学实例2 “钢铁的吸氧腐蚀”教学的逻辑设计

“钢铁的吸氧腐蚀”可以体现科学探究的一般过程,能培养学生的逻辑思维能力。其中,铁碳微电池的形成难于直接观察,通常只能作抽象的讨论,对学生思维的要求比较高。因而,该内容既是教学的重点也是教学的难点。

笔者认为,“钢铁的吸氧腐蚀”的教学应该主要围绕3个问题来展开:(1)钢铁在中性环境下可以构成原电池吗?(2)原电池的正极反应是怎样的?(3)如何通过实验证明正极上发生的反应?这3个问题的设计是有层次的、有逻辑顺序的,解决这些问题要经历提出问题—提出假设—设计实验—进行实验—分析现象—得出结论的过程。学生在解决这3个问题的过程中思维不断地发展、提升。学生讨论实验设计的过程是思维不断发展的过程、方案不断优化的过程,也是思維不断严密的过程。在设计实验的过程中,学生需要调动已有的知识进行分析,需要不断地经历“提出方案—论证方案—优化方案”的过程,最终确定最优的方案。按照这样的逻辑设计教学,可以促进学生逻辑思维能力、探究能力和化学认知能力的发展。

在对“钢铁的吸氧腐蚀”教学过程进行逻辑分析(如表1所示)的基础上,笔者设计、组织了教学活动。学生由下表第三张图的实验观察到红墨水被倒吸现象,判断有氧气参加了反应,根据元素守恒并结合实验现象确定了正极上的电极反应,使教学得以顺利进行。