九龙峡水电站I#滑坡形成机制及稳定性分析*

2021-06-06王军

王军

(1.华北有色工程勘察院有限公司, 河北 石家庄 050021;2.河北省矿山地下水安全技术创新中心, 河北 石家庄 050021)

0 引言

受新构造运动和地层岩性等地质条件的影响,白龙江流域河谷两侧发育大量滑坡、泥石流等地质灾害[1]。对滑坡的形成机制进行研究可以为滑坡的稳定性评价和预测防治提供重要依据[2]。自瓦伊昂滑坡发生后,国内外学者对顺层滑坡的地质力学模式和形成机制进行了大量的研究[3]。九龙峡I#滑坡千枚岩与板岩顺层滑移-弯曲破坏模式的形成机制的研究理论相对较少[4−10]。九龙峡I#滑坡位于坝线上游1.1 km的白龙江右岸,一旦失稳将直接影响到挡水建筑物及水库的运行安全,故对其形成机制和稳定性进行探讨具有重要的工程意义。

1 地质环境条件

1.1 地形地貌

滑坡区内河谷深切,剖面上呈“V”字形,右岸为河流侵蚀岸,下游侧为河流拐弯处;左岸为堆积岸,发育有白龙江的Ⅱ级阶地,阶面最大宽度约450m。由于特殊地形、河流侧蚀及侵蚀作用,从而为滑体的产生形成了高陡的临空条件。

1.2 地层岩性

滑坡区基岩地层为互层的下志留统薄层状千枚岩与板岩,岩层产状为NW290°~320°/NE∠47°~57°,总体倾向岸外偏上游。

1.3 地质构造

滑坡处在白龙江断裂的上盘面,距白龙江断裂0.6 km,受白龙江断层的逆冲影响,千枚岩、板岩层间产状变化较大,层间挤压带、节理裂隙较发育。滑坡区基岩发育的结构面主要有3组:NE75°/NW∠85°,为构成滑坡下游侧的边界结构面;NW292°~355°/SW∠32°~62°,该组结构面为中-缓倾坡内、偏上游;NW 348°/ NE∠45°,该组结构面为倾向坡外、偏下游,构成上游侧的边界结构面;NW295°/NE∠50°,为层面。上述结构面的发育为滑坡变形破坏奠定了基础条件。滑坡区的结构面发育特征统计如图1所示。

图1 节理裂隙发育等密度图

2 滑坡基本特征

2.1 滑坡形态及规模

I#滑坡属于大型的岩质滑坡,平面形态呈不规则的扇形,地貌形态上呈圈椅状地形(见图2)。滑坡前缘剪出口最低高程为1923m,堆积物顶面高程约为2010m,后缘高程约为2195m,高差约为270m;滑坡横向长约为790m,纵向长约为475m;钻孔资料表明,滑体平均厚度为60m左右,最厚可达107m,总体积约1847×104m3,其中正常蓄水水上体积为1556×104m3,水下体积为291×104m3,主滑方向为NE18°。

图2 九龙峡I#滑坡全貌

滑坡前缘地形陡峻,坡角为36°~42°,中部1975m~2070m高程发育有较平缓的缓坡台地,坡度为15°~18°,滑体上部覆盖有崩坡积的块碎石土。

2.2 滑坡边界特征

I#滑坡上、下游侧以冲沟为界,上游侧冲沟切割深度可达8m~15m,中下部沟谷较宽阔。在上游边界侧缘靠后缘一带有陡坎状地貌,且可见千枚岩、板岩基岩出露,产状为NW320°~348°/NE∠42°~45°;下游边界也有冲沟发育,沟谷形状较弯曲,中后部可见明显的错动壁,基岩以千枚岩为主。滑坡后缘可见较清晰新的弧状拉裂陡坎,发育高程为2205m,高差为3m~8m;陡坎处可见强风化千枚岩,陡坎以下为滑坡堆积体,下游侧拉裂变形不明显,后缘上游一带滑坡破裂壁明显。

滑坡前缘剪出口(见图3)位于正常河水位面附近,高程约1925m左右。在剪出口部位取样过程中,见到滑动面光滑、且有擦痕,构成滑带的物质主要为岩屑、岩粉和少量灰色泥质,滑带厚度为10 cm~30 cm。

图3 滑带及滑面特征

2.3 变形破坏特征

I#滑坡变形破坏迹象明显,除坡体后缘和上游侧发育有明显的拉裂、破裂壁外,滑坡体表面尤其前缘一带浅表层坡体塌滑、拉裂变形明显。后缘发育有呈弧形延伸、贯通性较好的拉裂陡坎,拉裂错动高度约为3m~8m;上游侧形成的拉裂、错动高差为7m~9m,坡角为60°~65°的拉裂陡坎由滑坡前缘剪出口一直延伸至滑坡后缘。

除上述边界部位处的破坏特征外,坡体中前部浅表层塌滑、拉裂、陷落变形较显著,局部形成拉裂陡坎、拉裂陷落带。图4为坡体内发育的拉裂陡坎状地貌。

图4 中部拉裂陡坎

滑坡体的拉裂变形主要分布在2145m高程以下至前缘地带,其拉裂从上游边界开始逐渐向下游方向坡体后缘断续延伸。在高程2030m一带的缓坡台地至陡坎前缘一带,顺河向拉裂较发育,局部拉裂、陷落带宽为3m~4m,错距为1.0 cm~2.5m,且表现外侧低、内侧高,从前缘到后缘呈牵引、滑移式变形特征。

滑坡体除发育拉裂缝、拉裂陡坎外,在坡体中,因拉裂还发育有大量的落水洞(见图5),其直径一般24 cm~30 cm,大的可达50 cm~60 cm,可见深度为50 cm~100 cm。坡体表面“马刀树”较发育,从另一方面反映了坡体呈持续蠕变的特征。

图5 滑坡体中发育的落水洞

3 滑坡形成机制

I#滑坡所在范围内前缘有白龙江河流切割,下游发育有冲沟,且滑坡所处右岸为河流侵蚀岸,左岸为堆积岸、发育Ⅱ级阶地。在Ⅱ级阶地以下呈河槽型地貌特征,即该阶段河流浸蚀作用强烈。这些因素为滑坡的形成与演化提供了较好的临空条件。此外,滑坡区岩层走向(NW290°~320°)与河谷走向(NW300°)大致相同,基岩产状为NW290°~320°/NE∠47~57°,总体倾向岸外偏下游的中陡倾角顺向坡,天然坡度角多在35°以上。岸坡的岩体为薄层状千枚岩与板岩互层,质软的千枚岩与板岩在自重作用下易发生顺层或片理面的滑移-弯曲变形。因此该段岸坡具有发育一定规模滑移弯曲变形的岩性、地形条件。其发育形成过程如下。

(1)卸荷拉裂、岩体轻微弯曲阶段。在河谷形成过程中,伴随河流下切、侧蚀作用,因大面积卸荷,使岸坡岩体沿结构面发生松弛,导致中陡倾角的片理面卸荷、回弹;在前缘临空、岩体自重作用下,岩体沿层面发生滑移,但是由于滑移面并未临空,使岩体下滑受阻,从而造成坡脚附近顺层板梁承受纵向压应力,并发生弯曲变形,如图6及图7(a)所示。

(2)顺层蠕移、强烈弯曲隆起阶段。随着坡脚板梁的弯曲变形,中上部岩体进一步滑移、拉裂,大气降水沿拉裂缝下渗,水的作用使层间软弱结构面强度降低,加速了中上部岩体沿层间结构面蠕滑变形,岩体弯曲变形加剧。由于弯曲部位岩体强烈扩容,地面显著隆起,岩体松动加剧,使坡脚出现局部崩落,从而加剧了滑移剪切面向深部发展。弯曲变形进一步加剧,岩层形成类似褶曲的弯曲形态,在弯曲端端部形成张裂带,如图7(b)和图7(c)所示。

(3)滑移面贯通、滑坡形成阶段。当斜坡变形进一步加剧,弯曲的岩层将沿张裂带折断(或溃屈),并与上部滑移面贯通、整体失稳形成滑坡,如图7(d)所示。在滑坡的形成过程中,滑体沿凸的张断带溃屈,滑坡的规模稍小;当滑坡沿岩层根部的张裂带贯通时,滑坡规模加大。

图6 弯曲变形特征

图7 顺层滑移弯曲滑坡的形成过程

4 稳定性评价

4.1 计算参数

借助有限元法,选取Ⅰ#滑坡典型剖面,获得因滑体自重而在滑面上产生的正应力。结合室内试验及岩土体物理力学性质综合确定计算参数,见表1。

4.2 计算结果

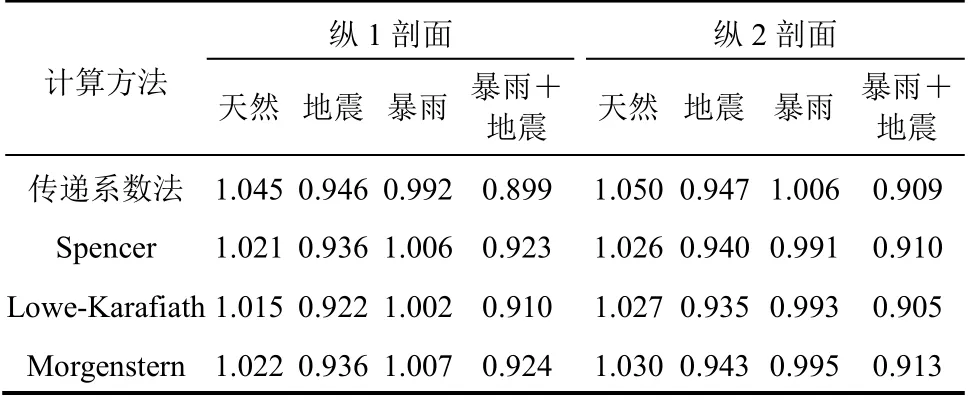

选取滑坡典型剖面建立稳定性计算模型(见图8、图9),基于表1的计算参数采用4种方法对边坡蓄水前和蓄水后的稳定性进行评价。计算成果见表2和表3。

表1 稳定性计算参数

图8 蓄水前滑体稳定性计算模型

图9 蓄水后滑体稳定性计算模型

表2 蓄水前滑坡稳定性计算成果

表3 蓄水位后I#滑坡稳定性计算成果

由计算结果可知,4种方法对边坡稳定性的评价结果基本一致,蓄水前天然条件为1.132~1.144,暴雨条件为1.032~1.051,地震条件为1.024~1.054,暴雨、地震叠加情况下,稳定性系数小于1。即天然工况下该滑坡整体处于基本稳定状态,暴雨或地震工况下滑坡整体呈欠稳定状态,暴雨和地震叠加条件下滑坡处于不稳定状态。

水库蓄水后滑坡体的稳定性明显低于蓄水前,稳定性系数总体随库水位的升高而有所降低,天然条件为1.015~1.053、呈欠稳定状态;暴雨条件为0.992~1.009,处于极限平衡状态;地震条件为0.922~0.949,呈不稳定状态。

5 结语

(1)九龙峡I#滑坡具有发育一定规模滑移弯曲变形的岩性、地形条件,变形机制为质软的千枚岩与板岩在自重作用下发生顺层的滑移-弯曲变形。

(2)在蓄水前天然工况下,该滑坡整体处于基本稳定状态;暴雨或地震工况下,滑坡整体呈欠稳定状态;暴雨和地震叠加条件下,滑坡处于不稳定状态,这与现场勘查的定性分析基本一致。预测蓄水后稳定性有所降低。