关于煤矿井下人员定位系统的应用研究

2021-06-05李冰

李 冰

(山西新元煤炭有限责任公司,山西 寿阳 045400)

引言

随着国家多元化结构的快速发展,煤矿资源的市场需求在逐年增加。由于煤矿作业环境具有复杂性及恶劣性,使得有效保证井下人员及设备的安全、提高煤矿生产率成为当前政府考核企业的重要安全指标[1]。据统计,俄罗斯单个井下事故造成的人员死亡为0.7人,而中国2018年的煤矿安全事故近300起,造成了近400人死亡。其中,矿井的智能化程度较低,无法实现对矿井中作业人员进行有效定位和监控,是导致人员伤亡的重要因素之一[2]。提高矿井的智能化程度,将当前成熟的智能化控制技术应用到煤矿开采生产中,实现对矿井人员的实时定位和实时救援,成为降低煤矿事故率及人员伤亡率的重要途径。为此,对井下人员定位系统的总体方案研究及关键分系统进行设计。

1 现有人员定位系统存在问题

随着国家技术水平的不断提升,人员定位系统已在一定范围内被应用到了矿井的人员实时定位作业中,虽在一定程度上提升了井下人员的作业安全,但此系统仅限于规模较大的煤矿企业,大部分中小煤矿企业均未安装此系统。同时,由于井下环境复杂,此系统易受各类信号干扰,在使用中也出现了较大问题,具体如下:

1)定位系统的运行速度相对较慢。当井下人员数量相对较多时,系统存在读卡速度慢、数据传输滞后、系统运行不畅等问题,造成了经常出现人员漏读现象,人员定位的数据检查全面性较弱[3]。

2)所传输的数据存在稳定性较差。井下环境中经常会有各类干扰信号,定位系统大多采用射频卡读取数据,运行时常受到此些干扰信号影响,整体抗干扰能力较弱。

3)整体智能化程度相对较低。当前系统仅能对人员的具体位置进行定位,且定位精度相对较低,当人员发生异常情况时,无法对人员实时应急救援,系统也无法对人员情况进行准确报警及界面显示[4]。

因此,在现有人员定位系统基础上,有必要设计一套数据传输速度快、定位精度高、响应迅速、声光及显示一体的新型人员定位系统,当井下发生故障灾害时,实现对井下人员的精准定位和及时救援,这对保证井下作业安全及人员生命安全意义重大。

2 人员定位系统的总体设计

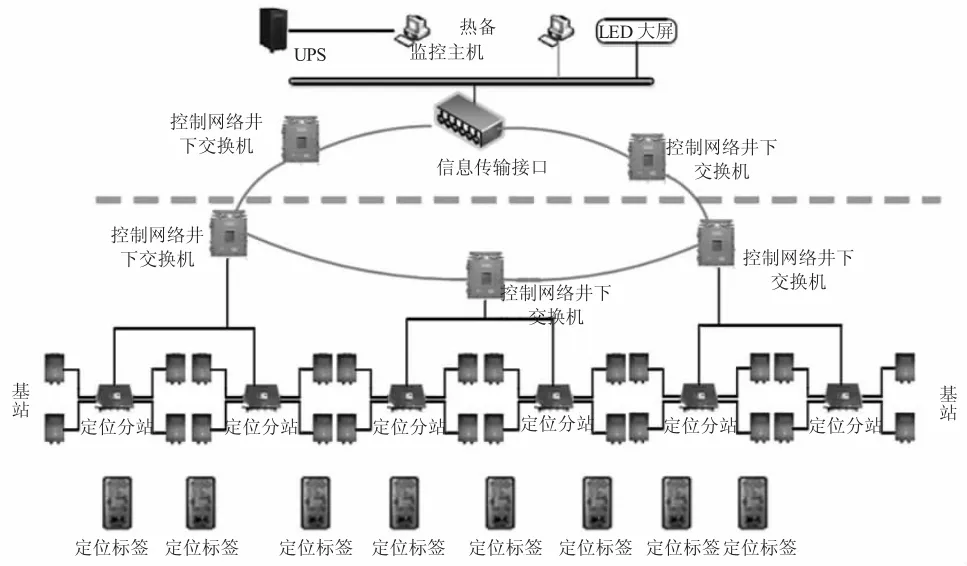

结合当前人员定位系统存在的问题,开展矿井人员定位系统的升级优化设计。该定位系统结构包括信息检测分系统、信息接收分系统、数据处理与显示分系统等部分,具体结构主要由定位标签、定位基站、控制网井下交换机、信息传输接口、监控主机及LED显示大屏等构成[5],如图1所示。其中,定位标签及定位基站主要对井下人员或移动物的位置进行实时监测及信号采集,两个部件之间的数据通过无线通讯模块进行信号传递。控制网井下交换机、信息传输接口等对传输信号进行分析、计算处理,是整个定位系统的核心部分。经过分析处理后的数据信息通过RS485通讯方式被传输至地面监控主机及LED中得以实时显示,当人员或移动物出现异常问题时,可通过定位标签发出求救信号并在LED显示屏中实时显示。救援人员可通过此界面及异常信息有针对性地对人员开展及时救援工作。整套系统具有高效数据处理、异常问题报警、人员定位考勤及工作状态实时监控等功能,大大提高了矿井的工作效率及作业安全性。

图1 人员定位系统总体方案

3 定位系统中主要分系统的设计

3.1 定位基站的设计

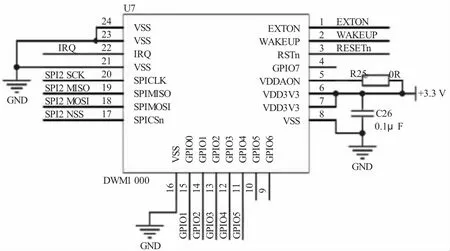

定位基站作为定位系统的关键部分,通过设置的测距算法,与定位标签进行实时通信,完成对人员位置信息的收集及距离测定工作。整个基站的硬件包括主控单元芯片、存储芯片、时钟单元模块、定位通信模块、通讯电缆及电源等部分。其中,所设计的基站主要采用32位的cortex芯片,工作频率为168 MHz,具有待机、休眠或停机等多种功能模式,具有多个RS485通信接口,能实现对多路信号的实时通讯[6]。同时,采用32 kHz的石英晶体振荡器作为其时钟单元。定位通讯模块是整个基站的核心,采用DW1000的射频收发芯片,通讯距离可达500 m,射频发生范围为3~10 GHz,传输速度为7 Mbit/s,能较好地满足定位系统的距离定位需求。对电源的设计采用12 V和24 V直流锂电池,可满足井下八小时的正常作业需求。对通讯模块的设计则采用LAN8720A芯片,基于以太网进行通讯。在完成基站的建立后,通过RS485接口及其他端口与无线通信单元进行电路通讯,以获取定位标签中的具体数据信息,其连接电路图如图2所示。

3.2 定位标签的设计

图2 基站与无线通讯单元连接电路图

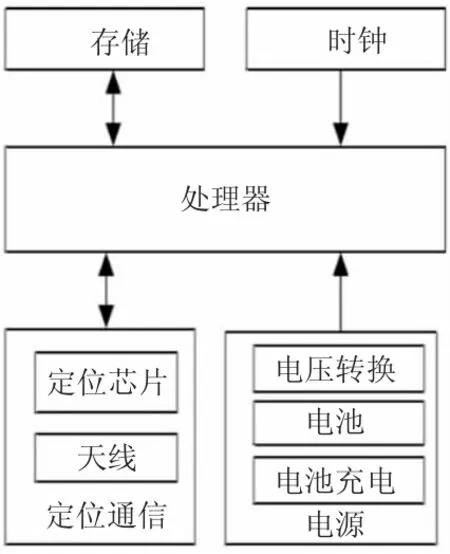

图3 定位标签原理图

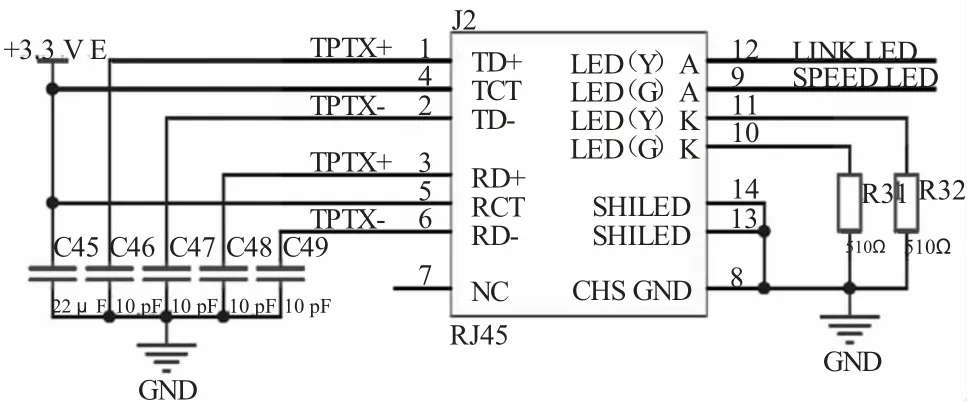

在定位系统中设计定位标签无线接收设备,此设备可随身携带或被安装于移动物品上,可对人员及移动物品的具体位置进行有效识别,所采集的数据信息通过无线定位通讯单元被发送至定位基站中。该无线接收设备包括定位芯片、天线、电源、处理器等部件,能通过处理器对数据进行分析处理及存储,其原理如图3所示。为此,选用市场上成熟的32位cortex型定位芯片,最高工作频率为72 MHz;选用24C512的存储芯片,可对定位数据进行存储及识别。电源单元则主要由电池、电压转换及充电管理器等组成,可通过DC/DC转换器,将电池中的直流电压转换为其他部件需要的电压值,电源芯片型号为ASM1117,充电管理芯片型号为TP4056。在完成定位标签对其设计后,需通过RS485通讯接口与无线定位通讯单元对其进行连接,以实现自身移动数据向定位基站的传输,如图4所示。

图4 定位标签与无线定位通讯单元电路图

3.3 系统软件的设计

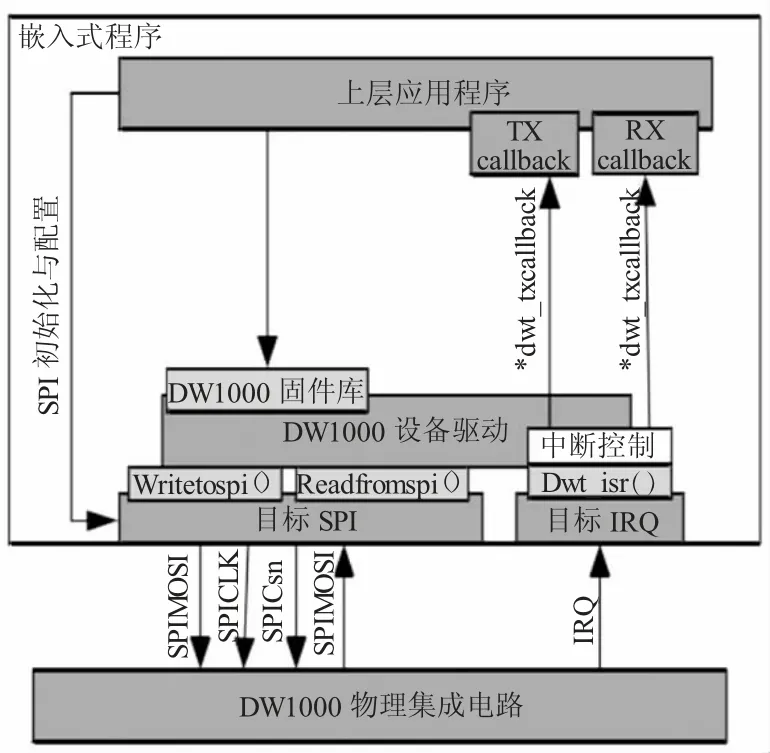

采用Keil5对该定位系统软件进行软件开发,开发语言主要为C语言,以此实现对定位系统中嵌入式程度的开发,开发程序包括基站及标签节点中的驱动程序。本软件系统包括上层应用程序层、DW1000固件库层、DW1000设备驱动层及DW1000物理集成电路层等,其框架示意图如下页图5所示。其中,上层应用程序的设计采用TX和RX接口进行设备驱动层中寄存器信息的读取,获得准确的人员位置、距离等重要信息,通过SPI接口对固件层进行控制。考虑基站与标签之间主要通过信号的相互交换来实现距离的测定,故此驱动软件中设计DW1000芯片对信号进行接收或发送,可保证整个控制逻辑的正确性及合理性。

4 人员定位系统的测试

图5 定位系统软件框架图

为进一步掌握井下人员定位系统的综合性能,对该系统进行了为期6个月的现场应用测试,主要对该系统的人员定位功能、安全报警功能、考勤功能、定位数据保存功能等方面进行了测试评价。该系统的登录界面如图6所示。测试结果表明:该系统运行正常,能对人员的具体位置进行实时显示,定位精度较高。当井下人员出现工作时间超时、进入危险作业区、系统发生异常故障等现象时,该系统能及时发出相应的安全报警,并将相关数据信息进行实时保存。在考勤方面,该系统也实现了根据需要生成日、月考勤表,实现了对人员的考勤。另外,该系统的成功应用,不仅提高了井下人员的作业安全,也减轻了企业综合管理部门及安全管理部门人员的工作强度,系统整体运行达到了预期效果,满足了井下人员的定位及安全报警需求,实现了井下的智能化管理。

图6 系统登录界面

5 结语

完成矿井中人员定位系统的设计应用,是实现井下智能化管理及建设的重要基础。未来,基于以太网及5G通讯技术的系统建设,将是井下定位系统不断发展的重要方向。保证所建立的人员定位系统的可靠性及稳定性,是有效保证人员及井下工作面安全的关键。