“找茬”任务中的视野偏好与参照策略

2021-05-30乌仁其木格赵傲雪汪钰涵庄想灵马国杰

乌仁其木格 赵傲雪 汪钰涵 庄想灵 马国杰

(陕西省行为与认知心理学重点实验室暨陕西师范大学心理学院,西安 710062)

1 引言

“找茬”游戏对于公众来说并不陌生,该游戏体现的任务被称为比较视觉搜索,因其存在与视觉搜索相似的特征(Galpin & Underwood, 2005;Hardiess & Mallot, 2015; Pomplun, Reingold, & Shen,2001; Pomplun et al., 2001)。在日常生活中,人们经常面临类似的比较任务,需要搜索、比较和检测变化,即当前注视的信息与记忆中的信息是否存在差异。研究者对于视觉搜索和变化检测研究较多,而对于比较视觉搜索研究较少。本研究探讨此类行为的认知机制之一,即人们倾向于以哪一侧作为参照点,以此推进对此类行为的认识。

比较视觉搜索任务与变化检测任务(change detection)有极高的相似性,尤其是闪烁范式下的变化检测(Rensink, 2002)。在闪烁范式下,原图与修改后的图片交替呈现,中间出现空屏,被试需要快速按键判断两幅图片是否存在差异。在该范式中,被试需要记住当前注视位置的信息,并与接下来注视位置呈现的信息进行比较。在视觉比较中,同样如此。变化检测中包含比较视觉搜索(赵傲雪, 庄想灵, 马国杰, 2020),研究比较视觉搜索任务将为揭示视觉搜索和变化检测的机制提供新的切入点。

已有研究揭示了视觉比较往往基于可变的组块大小以及最小工作记忆策略,个体倾向于采用频繁的眼跳策略来补偿视觉比较中记忆的不足(苏娟, 白学军, 王超, 阴国恩, 2017; Gajewski &Henderson, 2005)。尽管研究者对比较视觉搜索任务中的记忆策略有了一定的了解,但对于视野偏好的策略依然知之甚少。当个体比较左右并排呈现的两张图片时,是否像词汇加工一样存在一侧视野的偏好(Mishkin & Forgays, 1952)?在一项相关研究中,Hardiess 和Mallot(2015)发现,如果比较对象被交替掩蔽,即一次只能看到左侧或右侧中的刺激,被试注视左侧的时间显著大于右侧的时间。因此,被试可能采用了以左侧为参照点的比较策略,将左侧图片作为记忆编码的参照图片,将右侧图片作为比较判断的对象。本研究将该策略称之为左侧参照策略,而对应的以右侧为参照点的称为右侧参照策略。然而,左侧参照策略并没有在常规比较视觉搜索范式中得到验证,因此需要对该问题进一步探讨。此外,视野不仅分左右,也分上下视野。由于神经节细胞分布的差异,下视野在大脑皮层中具有一定的优势,被试在执行空间认知相关的指向运动时,目标刺激出现在下视野的表现要好于上视野(Danckert &Goodale, 2001)。那么,是否比较视觉搜索中存在上下视野的不对称性呢?对该问题的回答也是本研究的目的之一。

本研究将通过四个实验探讨比较视觉搜索中的视野偏好和参照策略。研究范式模拟了现实生活中的两类“找茬”测试。每一类实验都分别包括左右比较和上下比较。前两个实验是纸笔测试,后两个实验在电脑屏幕上进行。被试需要找出两个6×6 的由不同颜色和形状组成的矩阵图片中有差异的位置,并用圆珠笔标记(实验1A 和1B)或用鼠标点击有差异的位置(实验2A 和2B)。实验1 在课堂中进行,实验2 在实验室用眼动追踪设备记录被试在执行“找茬”任务中的眼动行为。后者加入眼动追踪设备,能够客观地记录被试在执行比较视觉搜索中的注意分配,对实验1 形成了有益的补充。

当前研究有一定的理论和应用价值。理论上,比较视觉搜索与变化检测存在重要相似性,以往对于变化检测的研究侧重探讨比较前的注意和记忆规律,对比较判断的过程研究较少。然而,视觉比较过程的失败也是变化检测失败的重要原因之一(Hyun et al., 2009)。当前的研究能为变化检测中的视觉比较机制提供一定的借鉴。应用上,现实中人们经常面临视觉比较的任务,如何更好地设计此类应用产品,需要针对比较视觉搜索的机理进行适应性的改变(如,改变比较刺激呈现的距离和方向,或改变比较刺激的组块大小以及切分方式等),才能更好地提高产品的可用性。

2 研究方法

2.1 实验1:纸笔“找茬”实验

2.1.1 被试

实验1A 招募45 名(女性32 名)年龄18~22岁的陕西师范大学本科生,所有被试不知道实验目的,无色盲。其中2 名被试是左利手,其他都是右利手。实验1B 中45 名被试(女性36 名)与实验1A 来自同一个被试群体,但都没有参加过实验1A。参加实验1 的被试均没有参加实验2,两次测试分开是为了避免练习效应。

2.1.2 实验材料与设计

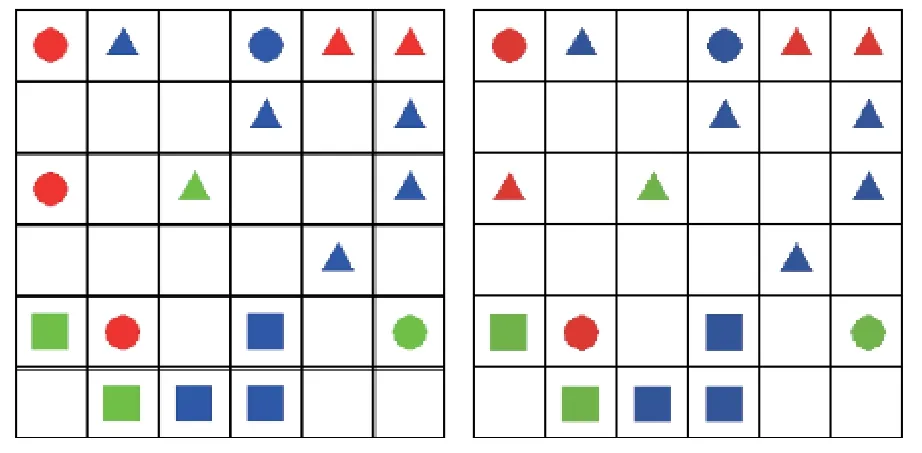

实验1A 使用了20 对Matlab 生成的几何图片刺激序列(见图1,两侧图形第一列第三行形状存在差异)。每一张图片包含17~18 个不同颜色(红、绿、蓝)的几何图形(正方形、三角形、圆形),这些几何图形分布在6×6 的网格中。原图片和修改后的图片只有一处存在差异,这些差异存在5 种实验条件:增加(右侧多一个几何形状),删除(右侧少一个几何形状),颜色(右侧的几何形状颜色发生变化),形状(右侧的某个几何形状发生变化),联合差异(右侧的某个几何形状颜色和形状同时改变)。每个条件出现的概率相同。每张图片大小为7.7 厘米×7.7 厘米,彩色打印在A4 纸张上,这些图片在实验1A 中左右排列。实验1B 的图片材料和设计与实验1A 相同,区别是实验1B 的图片材料上下排列。

图 1 实验1A 材料示例

2.1.3 实验程序

实验1A 在教室中进行。被试收到纸质材料后,统一开始执行比较视觉搜索任务。测试前,研究者首先描述实验的注意事项,介绍实验任务,要求被试尽快检测出每对图片的差异,并用圆珠笔标记差异(如,用圆珠笔画圈),只标记其中一侧,左侧或者右侧。标记后,被试需要在下方用清晰的语言写出具体有差异的位置和差异的类型,研究者不限定被试使用的语言,因此结果呈现出多样性。在分析的过程中,主要分析能够清晰地反映参照策略的词汇,譬如“右侧多了一个图形”“左侧图形变换了颜色”等等。所有被试都能在限定的10 分钟内完成比较任务。实验1B与实验1A 程序相同。

2.1.4 数据分析

排除没有正确理解指导语的被试,实验1A 最终分析包含38 名被试,正确率约99%。实验1B 最终分析包含42 名被试,整体结果与实验1A 相似,正确率约99%。本研究主要分析选择概率,即选择哪一侧作为标记的位置。数据分析采用重复测量方差分析。

2.2 实验2:屏幕“找茬”实验

2.2.1 被试

实验2A 招募30 名(女性24 名)年龄18~22岁的陕西师范大学本科生,所有被试均是右利手,视力或矫正视力正常,无色盲,均没有参与实验1A 和1B。实验2B 中30 名(女性26 名)被试与实验2A 来自同一个被试群体,且均没有参与上述1A、1B 和2A 实验。

2.2.2 实验材料与设计

实验2A 的材料和设计与实验1A 相同,实验2B的材料与实验1B 相同。

2.2.3 实验仪器

实验2A 中,实验刺激左右并排呈现在24 寸的LCD 显示器上(ASUS VG248QE),该显示器分辨率为1920×1080 像素,刷新率144 Hz。被试的眼睛距离屏幕62 cm。在此距离上,每张图片占据的角度约为7.7°。图片之间的距离与图片所占的角度相同。眼动追踪设备是Eyelink 1000 plus 眼动仪(SR Research Ltd., Ontario, Canada),采样率为1000 Hz。

2.2.4 实验程序

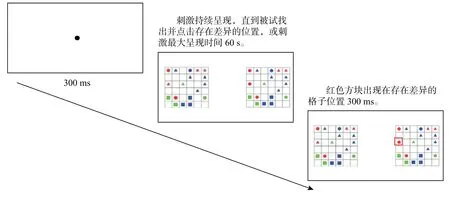

被试首先阅读实验指导语,并简单了解实验设备。实验中会根据需要随时进行眼校准,以减小记录误差。每名被试有4 个练习试次以熟悉实验流程。之后进行20 个随机呈现的正式试次。实验设置了校准注视点,只有当被试注视屏幕中心的黑色校准点达到300 ms 时,才在屏幕两侧呈现图片。鼠标默认的位置在屏幕的中心,被试需要在60 s 内完成比较任务并点击存在差异的位置,以进入下一个试次。当被试正确点击屏幕任意一侧有差异的位置时,存在差异的位置会出现一个红色方块覆盖原有格子,实验进入下一个试次(见图2)。实验2B 的仪器和程序与实验2A 相同。

图 2 实验2A 流程图

2.2.5 数据分析

结果显示正确率达到100%,被试在60 s 内都能找出差异。本研究报告了反应时指标,对于其他指标,主要按照兴趣区进行分析。在实验2A 分别划分了左右两个兴趣区,而实验2B 划分了上下两个兴趣区,兴趣区与比较的图片大小、位置完全一致。研究主要分析了选择概率以及注视点分布相关的指标,包括平均注视次数(每个试次的平均注视点个数),扫视次数(每个试次从兴趣区外进入兴趣区的次数),每次扫视的注视点个数=平均注视次数/扫视次数。数据分析采用重复测量方差分析方法。

3 结果

3.1 实验1A 和1B 结果

3.1.1 左右侧比较视觉搜索的选择概率和参照策略

实验1A 数据显示,选择概率在左侧(M=0.39,SD=0.43)和右侧视野(M=0.60,SD=0.43)没有显著差异,F(1, 37)=2.20,p=0.146。进一步分析发现,选择概率受到变化类型的调节。在增加条件下,左侧对应位置是空白,被试表现出避免标记左侧(M=0.30,SD=0.45)空白的位置,而选择右侧(M=0.69,SD=0.45)增加几何图形的位置,F(1,在其他变化类型下,都不存在显著差异。尽管如此,本研究发现89%(34/38×100%)的被试表现出单侧选择的倾向(左侧或右侧,选择某一侧进行标记的概率大于80%),而且,58%(22/38×100%)的被试只在左侧或右侧标记差异。

进一步分析发现,在31%的试次中,被试清晰地写出能够推测参照策略的语句。这些语句中包含了“左侧”“右侧”“变化”“增加”“消失”等关键词。进行2(参照策略:左侧参照、右侧参照)×2(选择视野:左侧、右侧)重复测量方差分析发现,参照策略与选择视野存在显著的交互作用,简单效应分析发现,当使用左侧参照策略时,标记右侧视野(M=0.21,SD=0.26)的概率显著大于左侧视野(M=0.03,SD=0.10)的概率,F(1, 37)=18.03,p<0.001。该结果表明,视野偏好(即选择概率)受到了参照策略的调节,当使用左侧参照策略时,右侧自然成为比较对象,即用圆珠笔标记的一侧。结合选择概率的整体左右无差异,而个体存在显著的单侧偏好,本研究推测,虽然整体无左右参照的差异,但个体存在特定的参照系。

3.1.2 上下侧比较视觉搜索的选择概率和参照策略

实验1B 结果发现,下方的选择概率(M=0.82,SD=0.27)显著大于上方的选择概率(M=0.18,进一步分析发现,视野偏好受到了变化类型的调节,在增加、颜色、形状和联合变化条件,下方的选择概率都大于上方的选择概率,Fs>53.25,ps<0.001。然而,在删除条件,上视野(M=0.40,SD=0.47)与下视野(M=0.59,SD=0.47)的选择概率没有显著差异,F(1, 41)=1.77,p=0.191。在删除条件下,被试可能为了避免标记下方空白的位置,从而抵消了潜在的下侧视野偏好。此外,在上下比较中,个体也存在下视野偏好,86%(36/42×100%)的被试在超过80%的试次中选择下视野作为标记差异的位置。参照策略与选择视野存在交互作用,简单效应分析发现,当被试采用上侧参照策略时,被试选择下侧(M=0.36,SD=0.35)标记差异的概率显著大于上侧的概率(M=0.04,SD=0.08),F(1, 41)=39.71,p<0.001。该结果也表明,被试的视野偏好与通过言语报告的参照策略存在一定的关联。

3.2 实验2A 结果

3.2.1 反应时

平均反应时是5606 ms(SD=1607 ms)。不同变化类型影响检测效率,删除条件下,反应时是4336 ms(SD=1199 ms),联合条件下为5046 ms(SD=1474 ms),增加条件下为5249 ms(SD=1710 ms),形状条件下为5791 ms(SD=2895 ms),颜色条件下为7605 ms(SD=2980 ms)。从数据可以看出,删除变化在这几类变化中最易检测,即个体对于刺激在视网膜上消失较为敏感。而颜色变化是这几类变化中最不易觉察的变化。成对比较分析发现,删除条件下的反应时显著小于其他几种条件,ps<0.01。尽管反应时不是本研究关注的重点,但反应时的数据说明了变化类型对于检测难易度有着显著的影响。

3.2.2 选择概率

本研究主要关注鼠标点击左右两侧图片的概率(见图3),结果显示,选择概率在左侧(M=0.43,SD=0.47)和右侧视野(M=0.57,SD=0.47)没有显著差异,F(1, 29)<1。进一步分析发现,变化类型不影响选择概率。在五种变化类型中,选择概率在左右两侧均没有显著差异,Fs<2.35,ps>0.136。因此,与实验1A 的纸笔测试一致,用鼠标选择也不存在左右视野的选择偏好。然而,当考虑到个体差异时,绝大多数被试存在左右视野的偏好,大约97%(29/30×100%)的被试在超过80% 的试次中选择了左侧或右侧作为鼠标点击的视野,73%(22/30×100%)的被试在100%的试次中选择了左侧或右侧,而不是均衡选择左右两侧。这些结果说明可能存在左右侧的个体视野偏好,而这类偏好是否具有稳定性,以及其内在的机制目前尚不清楚。

图 3 实验2A 比较视觉搜索中典型的眼跳模式示意图

3.2.3 注视点分布

实验2A 在每个试次上的平均注视次数为21.70(SD=6.70),而每个试次的扫视次数约为9.08(SD=1.99),因此观察到的每次扫视的注视点个数约为2.37(SD=0.39)。进一步分析发现每次扫视的注视点个数的频率分布如下,17%的单个注视点,45%两个注视点,26%三个注视点,8%四个注视点。Gajewski 和Henderson(2005)的研究观察到的每次扫视的注视点个数平均为2.46,这与当前的研究结果接近。由此推断,被试更倾向于采用最小工作记忆方式,在完成视觉比较后,一次记忆编码一个新的组块,作为下一次视觉比较的参照对象。

3.3 实验2B 结果

3.3.1 反应时

平均反应时是5391 ms(SD=1414 ms)。事后分析发现实验2A 和2B 的反应时没有显著差异,F(1, 29)<1,尽管这个比较数据来自两个实验,但因为实验群体一致,被试同质性较高,相当于同组被试在两个实验水平的表现,因此,本研究进行了对比分析,以初步判断不同排列方式对视觉比较绩效的影响。结果显示,左右比较和上下比较在该范式所用的材料中没有绩效差异。此外,不同变化类型影响检测效率,删除条件的反应时是4016 ms(SD=1252 ms),联合条件下为4761 ms(SD=1225 ms),增加条件下为5284 ms(SD=1188 ms),形状条件下为6024 ms(SD=3244 ms),颜色条件下为6871 ms(SD=2901 ms),反应时在不同变化条件下与实验2A 趋势相同。删除变化在这几类条件中最容易检测,而颜色变化是这几类变化中最不易检测的。删除条件下的反应时显著小于其他几种条件,ps<0.01。

3.3.2 选择概率

与实验1B 纸笔测试一致,上下比较存在选择视野的偏好(见图4)。结果显示选择概率在下视野(M=0.83,SD=0.29)显著大于上视野(M=0.17,SD=0.29),F(1, 29)=37.08,p<0.001,进一步分析发现,在所有变化条件下,下视野选择的概率都高于上视野,Fs>13.59,ps<0.001。而对个体差异的分析发现,83%(25/30×100%)的被试在超过80%的试次中选择点击下视野的图片以指示检测到的差异。其中,57%(17/30×100%)的被试在100%的试次中点击了下视野的图片。这些数据说明,被试在上下比较时,倾向于采用上视野参照策略。

图 4 实验2B 比较视觉搜索中典型的眼跳模式示意图

3.3.3 注视点分布

实验2B 在每个试次上的平均注视次数为20.53(SD=5.19),平均扫描次数为8.40(SD=1.86),因此每次扫视的注视点个数约为2.42(SD=0.29)。每次扫视的注视点个数依然以两个注视点为主,其频率分布如下:16%的单个注视点,43%两个注视点,28%三个注视点,9%四个注视点。从每次扫视的注视点个数分布来看,被试更可能采用的是最小工作记忆策略。在一侧视野的扫视中,除了一个注视点用于和记忆中的对应位置信息进行比较之外,另一个注视点甚至两个注视点用于加工新的组块信息,以达到眼跳路径的最优化。

4 讨论

本研究主要探讨了“找茬”任务中的视野偏好与参照策略,采用了纸笔测试以及眼动实验,同时对比了左右视野与上下视野。结果发现,大部分被试都存在某一侧的参照偏好(左、右侧或上侧)。然而平均来看,被试没有左右参照偏好,仅仅表现出上侧视野的参照偏好。

在实验1A 和2A 中,尽管整体左右视野选择概率没有出现差异,但是局部分析表明,当存在左右侧参照策略时,被试会倾向于以其中一侧作为参照点,另一侧作为比较对象,有差异的位置会倾向于成为比较对象。在实验1B 和2B 中,上下比较呈现出明显的视野选择偏好,被试倾向于选择下方图片标记差异,这说明存在上侧视野参照策略。需要注意的是,纸笔测试与眼动实验中的图片距离存在一定的差异,图片距离可能影响被试的视觉比较模式和工作记忆策略。该研究并没有在眼动实验中操纵比较距离,因此,该假设有待进一步检验。

不同视野的选择偏好说明了上下对比和左右对比可能存在差异。该实验没有发现左右比较视觉搜索时视野上的偏好,可能的原因如下:第一,在这类比较视觉搜索中不牵涉语言加工,以往左右视野偏好大多与语言加工的大脑偏侧化相关,而本研究不牵涉语言处理,所以不存在偏侧化。第二,人们在长期阅读中养成了灵活的左右扫视的习惯,左右参照策略对于比较视觉搜索都是有效的策略。因此,被试存在各自的偏好倾向,甚至在每个试次之间切换参照策略,最终导致数据平均后抵消了左右视野参照的差异。从典型的眼跳轨迹图来看,每一个试次上都可能存在左右参照策略的切换,只有通过左右参照点的切换,被试才能节省眼跳时间,更快地完成比较视觉搜索任务,这一点和最小化工作记忆的假设一致(Gajewski & Henderson, 2005)。然而,人们倾向于更多地选择下侧视野标记差异,很可能与上视野参照具有更高的加工绩效有关。以往研究表明,上视野的信息相对于下视野信息更容易被觉察到(Quek & Finkbeiner, 2014),被试可能自动利用了最优的垂直比较策略,从眼跳和工作记忆上都获得一定的效益。

理论上,比较视觉搜索的研究有助于更好地理解变化检测任务。变化检测任务中,牵涉到注意–客体识别–记忆–客体识别–比较等一系列认知过程,而这些认知过程中也牵涉到视觉比较的参照点问题。根据结果,本研究推测变化检测中也存在相互切换的参照系以达到认知的节省。被试很可能将连续出现的图片作为一个整体看待,因此,记忆编码对象和比较判断对象可以自由切换。应用上,本研究提示在涉及视觉比较的界面设计中,按照组块化设计方案,使组块设计符合视觉比较中的记忆规律,并按照视觉比较偏好的参照模式(如上侧参照策略)排列比较对象,将更好地提高比较任务的绩效。

5 结论

个体存在个体化的左右视野偏好以及整体上的下视野偏好(即上视野参照策略),该现象与个体比较时所采用的工作记忆策略以及最优化搜索行为密切相关。