中学地理教学中人地协调观的培养探究

2021-05-29孙梦雪

孙梦雪

摘 要 在当今社会,谋求人地发展已是不可逆的趋势。作为地理新课程标准核心观念之一的“人地协调观”,以研究人地关系为中心。学生通过对地理知识的学习,自觉运用正确的人地协调观念去学习和处理地理问题。人地协调观念都有哪些内容且应该如何在教学中培养学生的人地协调观?与初中生进行比较,高中生已有了基础地理知识的储备,已经能够简单的分析一些问题的解决方法。因此以我国东北地区为例探究农业发展这一具体教学案例浅谈如何培养学生的人地协调观念。通过具体的教学设计探究学生人地协调观念的培养方法及在教学中应注意的问题。

关键词 人地协调观 地理教学 东北地区

中图分类号:G424 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2021.03.059

On the Cultivation of the Concept of Man-earth Coordination in

Middle School Geography Teaching

SUN Mengxue

(Jilin Normal University, Siping, Jilin 132400)

Abstract In today's society, it is an irreversible trend to seek the development of human and land. As one of the core concepts of the new geography curriculum standard, the concept of man land coordination focuses on the study of man land relationship. Through the study of geographical knowledge, students consciously use the correct concept of man land coordination to study and deal with geographical problems. What are the contents of the concept of human land coordination and how to cultivate students' concept of human land coordination in teaching? Compared with junior high school students, senior high school students have the reserves of basic geographic knowledge, and can simply analyze the solutions to some problems. Therefore, taking Northeast China as an example, this paper explores the specific teaching case of agricultural development, and discusses how to cultivate students' concept of human land coordination. Through the specific teaching design, this paper explores the cultivation methods of students' concept of human land coordination and the problems that should be paid attention to in teaching.

Keywords the view of man-earth coordination; geography teaching; Northeast China

地理學研究的问题较繁复,而在这么多广且深的问题中,最核心的也是我们最关心的便是自然地理环境问题和人地关系问题。人地关系问题是研究自然地理环境的基础,只有透彻的研究人地关系问题,建立正确的人地观念,我们才能更好的把握自然地理环境。

1 人地协调观提出的背景

在采猎文明时期人类只是天然食物的采集者和捕食者。[1]自然地理环境影响很大。相对的,环境问题较少。人类崇拜自然,相信“地理环境决定论”。随着农业生产工具的相对进步,进入农耕时代,生产力水平有了一定的发展。但其总体水平仍较为落后,此时的人地关系仍保持着一种平衡关系。可随着机器大生产的进行,工业革命时代的到来,新技术取得的成果让人们越发膨胀,认为“人定胜天”,盲目地渴望征服自然,却忽略了地理环境对人类社会的影响。当然,大自然并未坐以待毙,走上了“报复”人类的道路,日益严重的资源环境人口等问题层出不穷。面对人与自然二者已然激化的矛盾,人类开始探索未来的出路。信息化社会以来,尤其是从1972年到1992年,人们始终积极探索符合人类发展的人地关系道路,最终确定要走可持续发展的道路,谋求人地关系的和谐。

为了更好的传播这一思想,教育是很好的方式。而地理学在解决这些问题上又显现出巨大的优势,人们开始重新审视基础地理教育的价值。[2]教师作为“导演”,学生作为教学的主体“演员”,同时又是国家未来的接班人,需要学习的还有很多。在教学中,为了更好的上好一堂课,要制定可测的教学目标。知识与思想价值观的教育相辅相成,缺一不可。

2 人地协调观的内容

人地协调观主要包括人口观、资源观、环境观和人地观。[3]其中人口观指的是人口激增状态下自然界承受的巨大压力。给我们的生产,生活等各方面带来的问题和由此产生的弊端等等。从人口给资源带来的压力来看,虽然我们中国地大物博,可我们也不该盲目乐观,比如水资源,虽然总量大,但人均用水量远不足世界平均标准。究其根本,是我国人口众多。除此之外,资源污染浪费等现象严重。随着人口数量的扩大,为了满足人们的生活需求,森林面积大量破坏,生物种类日渐减少,居住在城市的人们不注意保护环境,造成环境污染;而农村的人们则因环保意识较弱,造成生态破坏。面对这些负面“教材”,我们在教学中要让学生知道人口剧增这一后果的严重性。同时要让学生从自身出发,提高自身素质。通过教学要让学生形成正确的人口观,未来积极响应国家的政策。

所谓资源观,就是树立合理开发和利用各种自然资源的观念。前提便是要珍惜各类自然资源。纵观全球,我们的自然资源种类丰富。而我们中国,也是全球公认的资源大国。在这种资源国情下,我们更要合理利用我们的资源,享受这些资源给我们带来的便利。但事物是在对立统一中发展的。虽然我们的资源数量可观,但使用并不乐观。层出不穷的问题给我们带来了很多困扰。其中不可否认的是我们资源浪费严重。因为有可观的数字支撑,人们对于资源节约的意识较为淡薄。因此,在这样的形势下,对于学生要灌输一种自觉节约资源的意识。要让学生清楚认识到,在一定条件下,资源都是用一点少一点,而面对这样的情况,我们要节省不必要的资源利用,节约使用每一种资源,减少对不必要资源的浪费;而可再生资源,虽然它可再生,但也要为我们的未来着想,为了我们的可持续发展,要制定正当有用的政策。要让学生通过对地理知识的学习,担负起保护资源的责任。通过对资源浪费、不合理利用资源等不良现象的学习,引导学生自觉与滥用资源等恶劣行径作斗争,增强与浪费资源这种不道德的行为作斗争的意识。

除了利用我们地理教材给学生渗透节约资源这种科学的价值观,还可以利用地理实践等活动,让学生设身处地的发现节约资源、保护资源的益处。毕竟我们的地理学习就是为了让我们能为自己的国家社会做贡献。一如夏季的洪水,这就是对森林乱砍滥伐的下场,只有当我们亲身感受过才会感到后怕;只有当学生亲身经历了,发现了浪费资源带来的不良后果,才会真正的去节约我们的自然资源。

环境观,顾名思义,就是我们从思想、具体行动上尊重爱护我们的环境,在此基础上形成的正确对待环境的价值观。在我们的教学中,也学习了许多关于环境的知识。水土流失、全球变暖、荒漠化等问题,这些都是我们地理学科所讲的并与我们生活息息相关的内容。通过对这些问题的学习,直接或间接的会让学生认识到破坏环境的行为是不道德的,进而有助于学生建立起尊重环境的观念。同时我们不能忘,环境为我们人类提供了生产生活的能量,在发展的条件下与环境产生关系,当我们不善待环境,环境也会送我们“大礼”。试问,进入二十一世纪以来,我们人类收到的“礼物”还不够少吗?还不够让人类清醒的认清这种利害关系吗?在地理学习的潜移默化中,学生也能发现破坏环境害人害己,破坏我们的经济社会发展绝不是危言耸听。

培养环境观的方式有多种,可以是对教材内容的探究,也可以是教师组织学生的实践活动;通过小组合作学习,从身边做起,保护我们的环境。

人地协调价值观的核心就是要尊重自然规律,并在其基础上促进人与自然和谐发展,地理学科研究的就是地球上的各个地理要素和自然地理环境中相关的知识内容;处理好人和自然地理环境的相互关系;当然也包括这些地理要素的分布、特征等。依据上述内容,可以帮助学生建立起与自然和谐相处的理念。我们必须清楚知道,人只有尊重自然,利用自然规律来认识世界,改造世界,于我们人类社会而言百利而无一害。只有与自然和谐相处,人们才可以持续生存发展。一旦人们随心所欲地改造自然,凌驾于自然上,等待我们的将是无休止的“报复”。

3 培养人地协调观的意义

在教学中,学生通过教师对知识的引导,能够主动去探究相关的地理知识。通过对相关地理知识的学习,从“我能学”变为“我要学”。通过对人地协调观的学习,学生可以提升自身的素养,成为“地理人”,并传递给身边人。让正确的人地协调价值观念在社会蔚然成风。

人地协调观是地理学科的基本观念。教师通过对这些知识进行正确的价值观念的渗透,学生通过对相关地理课程的学习,可以使学生了解人地协调的意义和价值。从而树立起正确的人口观、资源观、环境观,树立可持续发展的观念。[4]让学生关注对环境和生命有益和有害的两方面,最终使学生在观念上达到人地协调的高度,促进教学中情感态度与价值观教学目标的实现。

为了促进我们经济社会的发展,我们需要的是一种可持续发展的先进生产力。[5]特别是我国如今站在了更高的地方,“在其位,谋其职”,如今的发展方向也更加明确,这就更要注意自然地理环境与社会发展的关系。“经济基础决定上层建筑”,经济社会的发展会促进人们对人地协调观的培养。投入和产出成正比,只有经济的高质量发展,才会有更多的人力物力财力投入到关于自然地理环境的建设中去,才会有更多的人重视自己的人地协调价值观的培养。才会让树立协调观念的源泉充分涌流。

4 基于人地协调观培养的案例分析

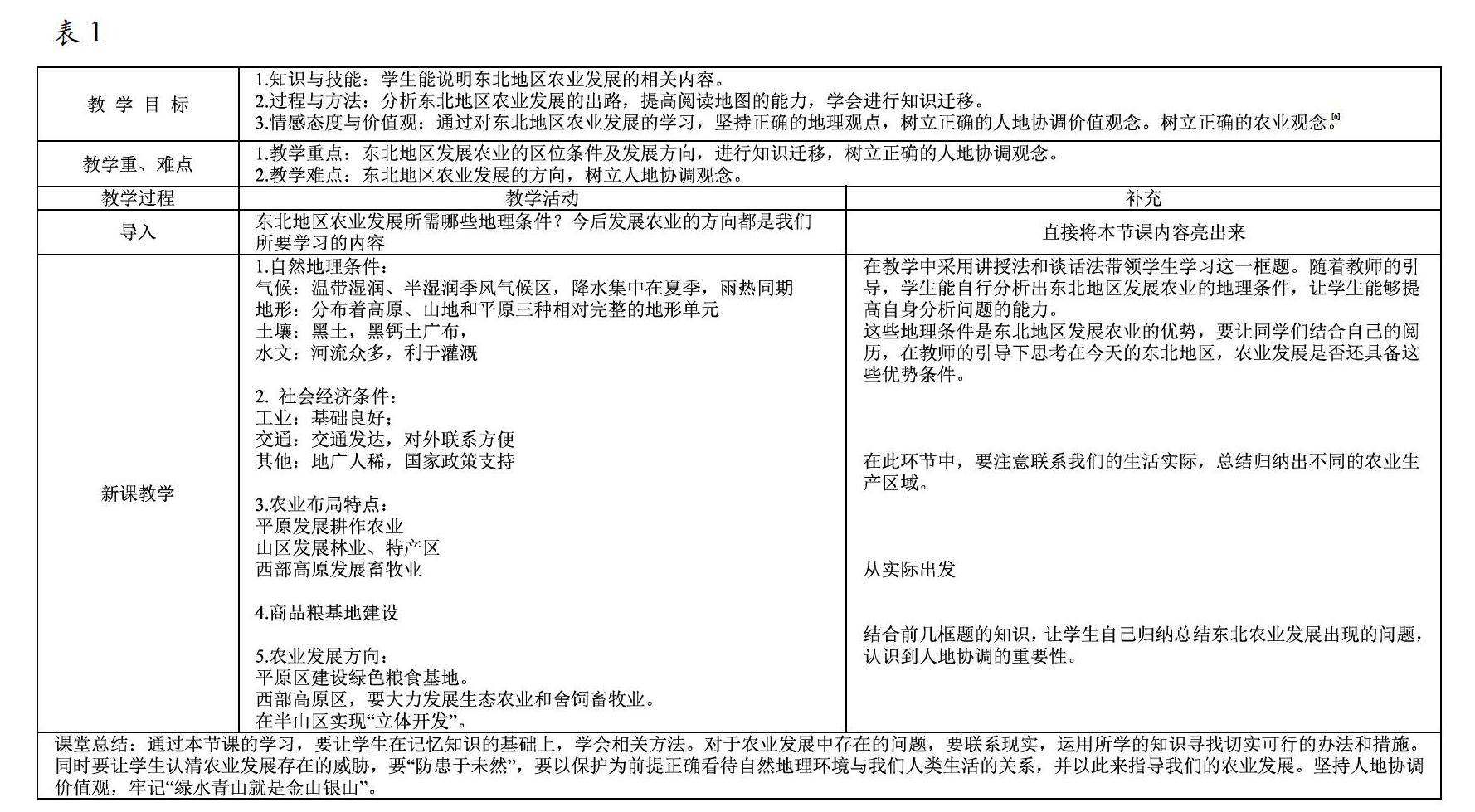

高中课程设置了三本必修和五本选修。其实这些教材最终要达到的共同教学效果就是要树立学生的人地协调观念,让我们意识到人与自然要和谐共生。而我所选择的教学案例,是人教版必修三第四章,以东北农业区域发展为例。必修三是在高二开设的课程。到此阶段,通过对以往地理知识的积累,高中生对于地理这一学科已经有了简单的认识,经过高一两个学期对于自然地理和人文地理两个板块的教材的学习,学生已经具备基础的分析具体区域的区位条件的能力。同时因为我们生活的这片土地位于我国东北地区。结合自然经济等区位因素研究东北地区农业发展,是从学习我们身边的地理知识出发,带领学生从实际出发,解决切实有效的地理問题。这更有利于培养学生的人地协调价值观。表1是具体教学设计。

5 总结

在地理教学中人地协调观是作为价值观目标出现的。所以,在教学中还是要以讲授地理知识为主,不可本末倒置。要让学生在听课过程中树立人地协调观念,坚决建立和谐的人地关系。社会与环境相协调为我们的进一步发展提供可能。利用人地协调观点去解决实际生活中的地理问题,促进我们经济社会的发展。

参考文献

[1] 王银凤.坚持可持续的发展观实现人与自然的和谐相处[J].中国市场,2006(35):90-91.

[2] 赵凤华.谈地理教学中的“三观教育”[J].呼兰师专学报,2001(1):97-98.

[3] 范光清,王春梅,王颖,等.初中阶段地理核心素养体系建设的调查研究[J].中学地理教学参考,2018.

[4] 赵纯琪.浅析地理学科中的可持续发展意识教育[J].宿州教育学院学报,2002(4):126-127.

[5] 李培山.论可持续发展观视野中人与自然的关系[D].大连理工大学,2004.

[6] 程永玲,田人炽.“农业的区位选择”教学设计[J].中学地理教学参考,2018.