客观阶层地位与主观阶层认同:闲暇生活方式的中介效应考察

2021-05-28周长城王妙

周长城 王妙

〔摘要〕主观阶层认同不仅会直接影响个体的幸福感和获得感,还会由此影响社会、经济和政治结果,因此深入研究主观阶层认同的影响因素及其可能的影响机制,具有重要的理论价值和现实意义。本文基于CGSS2015的调查数据,对个体的客观社会经济地位(收入、职业和教育)是否会通过闲暇生活方式影响个体的主观阶层认同这一问题进行中介效应考察。研究发现,客观社会经济地位和闲暇生活方式均会对主观阶层认同产生重要的、显著的正向影响,而且闲暇生活方式在客观社会经济地位和主观阶层认同之间存在部分中介作用。本文的研究结论意味着对主观阶层认同的理论分析及政策实践,必须同时将客观社会经济地位和闲暇生活方式两种因素作为重要的考量。

〔关键词〕客观社会经济地位;闲暇生活方式;主观阶层认同

〔中图分类号〕C912.5〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2021)03-0097-10

〔作者简介〕周长城,武汉大学社会学院教授、博士生导师;

王妙,武汉大学社会学院博士研究生,湖北武汉430072。

一、引言

主观阶层认同较具权威性的定义是:个人对自己在社会阶层结构中所处位置的感知①,或者说是阶层成员对其所处阶层地位的自我认定与主观评价。②在国内外学术圈中,大多数传统的关于社会分层结构的研究基本上都建立在这样一个基础之上,“即一个社会的阶级或阶层是基于客观社会位置而形成的,例如,职业地位、教育水平、财产和收入、权力等”③,也就是“结构决定论”。胡荣、雷开春、蔡思斯、卢福营等的研究证实了以职业、收入、受教育程度为基础的客观社会经济地位对主观阶层认同存在显著影响,即职业地位越高、收入越多、受教育程度越高,其主观阶层认同等级也越高。④

与“结构决定论”相对立,很多研究发现,中国民众普遍存在阶层地位认同偏差,即表现出主观阶层地位认同与客观阶层地位不一致的情况。⑤根据范晓光和陈云松的研究,人们的客观阶层地位与主观阶层地位相一致的比例大概只有29.14%,而主观阶层地位向上偏移和向下偏移的比例分别为39.74%和31.11%。⑥这种偏差的存在引起了学者的关注和兴趣,学者们从多个方面探讨影响人们主观阶层认同偏差的因素。

中国社会科学院“当代中国人民内部矛盾研究”课题组的研究表明,影响人们主观阶层认同的主要因素除了个人客观社会地位以外,还有父辈社会地位、个人的“相对剥夺感”强度以及所处区域等。⑦王春光等的研究指出社会阶层的客观实在和主观建构之间存在着多种差异,提示我们在社会阶层的研究中必须考虑特定情境下的个人生活和中国的制度特性对阶层观念形成的影响。⑧刘欣认为,对生活经历的感知、公平感以及主观获得感等因素,对于阶层认同有着重要的影响。⑨可见,除了个人客观社会地位以外,确实还有很多因素会影响人们的主观阶层认同。本文要探讨的是诸多因素之一,即生活方式。生活方式关注的是人们“怎样生活”的问题,它虽然是一个描述个体行动的微观层次概念,但是通过将其与社会结构结合起来,就可以帮助我们分析个人与社会、微观与宏观、主体与结构等经典社会学问题。本文要研究的就是个体行动(闲暇生活方式)与社会结构(社会分层)的关系问题,具体来讲,是要研究个体的客观社会经济地位是否会通过个体的闲暇生活方式影响个体的主观阶层认同。

二、文献回顾与研究假设

关于社会分层与生活方式这一主题,很多中外学者已经做过一些理论和实证方面的研究。在诸多西方社会学家中,韦伯最早将生活方式概念引入到分层研究中,韦伯在《阶级、地位与权力》一文中首次引入“生活方式”概念,并对社会地位与生活方式的关系进行了理论探讨。在《经济与社会》一书中,韦伯指出:“等级地位和阶级地位并不一致,构成等级地位的一个重要标志,便是具备性质相似的生活方式,具有相同生活方式的人,可以属于同一等级地位,但并不一定属于同一阶级地位,生活方式的意义就在于它是区分‘地位与‘阶层的一种途径。”⑩我们认为,韦伯所讲的“等级地位”在某种程度上可以看作是个人对自己所属社会地位等级的认知,即个人的主观阶层认同,而“阶级地位”就是客观社会经济地位。除了韦伯以外,美国制度经济学家凡勃伦也是较早将生活方式与阶级地位联系起来进行研究的学者之一,他通过对封建时代欧洲上层阶级日常生活的考察,认为有闲的上层阶级青睐于拥有一种炫耀性的生活方式,是否有着有闲的生活方式是划分高低阶层的一种实践标准。B11进入20世纪后,越来越多的西方学者开始关注生活方式与社会分层的议题,福赛尔在《格调:社会等级与生活品味》一书中认为,不同的阶层有不同的生活方式,生活品味与格调已经成为美国社会阶层的最好标识,这种阶层的区隔表现得如此鲜明,以致一个人的阶层可以通过生活的各个细节,尤其是消費,如去哪里吃饭、喝什么酒、参加什么派对、如何度过周末、如何旅游等表现出来,真正的格调超然于等级之外。B12法国著名社会学家Bourdieu认为,人们在日常生活中的文化实践,从饮食、服饰、身体,直至音乐、绘画、文学等的鉴赏趣味,都表现和证明了行动者在社会中所处的位置和等级。他认为人们在日常生活中的思想、行为所带有的特定倾向即惯习,可以将一个人的客观社会地位和他的生活风格联系起来,惯习的产生过程也就是阶级形成的过程。B13言下之意就是,人们的经济资本和文化资本决定了人们的生活方式,而人们的特定生活方式又塑造了阶级。斯坦福大学教授Grusky在《社会分层:社会学视野中的阶层、种族和性别》一书中提出:“在现代社会,社会不平等越来越多地表现出个人主义化的趋势,客观社会位置不再是社会分层的决定因素,特定的生活方式、个人品位、选择和承诺等文化的因素更重于传统的结构因素。”B142016年,俄罗斯高等经济学院OvseyShkaratan教授从生活方式层面研究了俄罗斯的社会分层情况,并提出采用生活方式作为划分社会分层的新标准,他认为现代经济和社会比韦伯和马克思所生活的时代要复杂得多,如果依然从职业、教育和收入这三个维度来考察社会分层状况会显得不太客观,也不够充分,此外,用职业、教育、收入模型来研究社会分层,是通过资源占有情况来对个体行为进行预测和推断,会存在偏差,而用生活方式模型研究社会分层可以直接对个体行为进行分析,更直观也更准确。B15

在中国学界,也有一些学者对生活方式与社会分层的关系进行了实证研究。刘精明、李路路认为,在中国城镇社会中,居民在社会交往、居住模式上阶层化趋势比较明显,而在生活方式上阶层化趋势比较模糊。B16薛品对京沪穗蓉四个城市不同社会经济地位群体的生活方式进行比较后发现,不同人口统计学、不同社会经济地位以及不同地域的人群在生活方式上存在显著差异。B17卢春天等通过对中国城市居民的主观分层和四类常见闲暇活动的研究发现,无论是从主观还是客观分层来看,当代中国城市居民的闲暇活动存在阶层化趋势。B18易茜通过对1200名不同职业城市居民的闲暇时间和闲暇活动的分析,认为在闲暇时间上,性别间和不同收入水平群体之间的差异并不明显,但在闲暇活动类型的选择上,不同职业群体存在阶层差别。B19胡荣等通过对我国中产阶层主观阶层认同影响因素的分析发现,生活经历(包括休闲生活方式)是主观阶层认同的重要预测变量,生活休闲方式与主观阶层认同呈现出正向相关性,消费观念和生活休闲方式的阶层分化已经成为中产阶层界定自身社会阶层属性的重要因素。B20

基于对上述文献的阅读和思考,我们发现闲暇生活方式可能是影响人们主观阶层认同的一个重要因素,虽然目前有学者进行过闲暇生活方式与社会分层关系的研究,但只是证明了个体的客观社会经济地位会影响其闲暇生活方式,并没有明确回答个体的闲暇生活方式是否会影响个体的主观阶层认同,以及个体的客观社会经济地位是否会通过个体的闲暇生活方式来影响其主观阶层认同。鉴于此,我们提出本文研究的两个问题:1.个体的闲暇生活方式是否影响其主观阶层认同;2.个体的客观社会经济地位是否通过闲暇生活方式影响其主观阶层认同,即闲暇生活方式是否在客观社会经济地位与主观阶层认同之间起中介作用。

基于上述两个研究问题,我们提出本文的两个研究假设:

假设1:个体的闲暇生活方式对个体的主观阶层认同有显著的正向影响。

假设2:闲暇生活方式在客观社会经济地位影响主观阶层认同的过程中起到中介作用。即客观社会经济地位既能直接影响个体的主观阶层认同,也能经由闲暇生活方式这条路径间接影响个体的主观阶层认同。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文研究所使用的数据均来自2015年中国综合社会调查(即CGSS2015),样本为个体微观数据,剔除总样本中的缺失值和异常值后,本研究共获得有效样本数量9864个,具体抽样设计方案参见中国综合社会调查网站。中国综合社会调查(CGSS),其调查方法和数据质量具有权威性和科学性,在我國社会科学特别是社会学领域得到广泛关注和使用。

(二)实证模型设定与变量说明

由于本文需要做多个回归分析,因此当因变量是离散型变量时,则采用OrderedProbit模型进行回归分析,当因变量是连续型变量时,则采用OLS方法进行回归分析。由于本文所使用的闲暇生活方式变量是由多个变量加权合成而来,因此,本文在做中介效应检验的过程中,当遇到因变量是闲暇生活方式时,我们把它当作连续变量处理,回归分析时将采用OLS模型。其他情况下的回归分析均采用OrderedProbit模型。

本文需要用到的因变量、自变量及控制变量如下:

1.因变量:主观阶层认同

个体的主观阶层认同为本文的被解释变量。问卷中通过询问受访者“您认为自己目前处在哪个等级上”来测量其主观阶层认同,答案为1—10分,共10个等级,10分代表最顶层,1分代表最底层,评分越高,表示受访者认为自己阶层地位越高,即主观阶层认同越高。

2.自变量

本文的解释变量包括两大类,一类是客观社会经济地位,另一类是闲暇生活方式。

(1)客观社会经济地位

衡量客观社会经济地位的指标有很多,但有三种指标常常被用来作为社会经济地位的度量指标,分别是收入、职业和教育。所以,本文也采用收入、职业、教育这三个变量来度量个体的客观社会经济地位。在问卷中,收入变量是通过询问受访者“您个人去年全年的总收入是多少”和“家庭去年全年的总收入是多少”来体现和反映,职业变量通过询问受访者“您的工作经历状况是?”“您目前的工作是?”等工作经历状况及职业现状等问题来体现,教育变量则是通过询问受访者“您目前的最高教育程度”来反映。我们分别对教育、收入和职业进行分段和归类。就教育而言,将教育分为三个类别:拥有大学专科及以上文凭的人群为教育中上层,拥有高中(包括普高、职高、中专、技校)学历的人群为教育中层,而拥有初中及以下学历的人群为教育底层。就收入而言,将M记为样本的平均收入,则月收入高于M的人群为收入中上层,月收入在0.5M至M的人群为收入中层,而月收入在0.5M以下的为收入底层。就职业而言,基于本研究职业变量的样本的分布情况,并参考借鉴胡荣和沈珊B21、李培林和张翼B22等学者在研究社会分层时对职业类别的划分方式,本文将农民、无业失业人员、待就业人员界定为“职业底层”,将从事体力劳动的工人、半技术半体力劳动者和体力劳动者的管理人员界定为“职业中层”,将具有一定管理权限或者技术水平的非体力劳动者界定为“职业中上层”。

(2)闲暇生活方式

王雅林认为,闲暇生活方式是指人们支配和利用自己自由时间的方式。B23它度量个体在工作之外的生活状态和生活方式,会对个体产生直接和间接的心理体验和暗示,影响人们的幸福感,从而最终影响个体的主观阶层认同。在问卷中,闲暇生活方式通过询问“在过去一年,您是否经常在空闲时间从事以下活动”来体现,问卷中将闲暇生活方式或活动分为12个种类。参考其他学者对闲暇生活方式的分类,本文将这12种闲暇生活方式归纳为三种类型,分别是社交型、高雅休闲型和通俗娱乐型。社交型闲暇生活方式包括两种:“与不住在一起的亲戚聚会”和“与朋友聚会”;高雅休闲型生活方式包括五种:“读书/报纸/杂志”“参加文化活动,比如听音乐会、看演出和展览”“现场观看体育比赛”“参加体育锻炼”和“做手工(比如刺绣、木工)”;通俗娱乐型闲暇生活方式包括五种:“看电视或者看碟”“出去看电影”“逛街购物”“在家听音乐”和“上网”。本文将采取等权重的形式对各小类闲暇生活方式进行线性加权组合成大类闲暇生活方式,比如个体社交型闲暇生活方式的得分,是由该个体的“与不住在一起的亲戚聚会”和“与朋友聚会”两种休闲活动的得分进行加总后除以2得来的。

问卷中对闲暇生活方式的测量主要是通过询问受访者在过去一年的空闲时间中对12项活动的参与频率来实现。该问题的选项为“每天”“一周数次”“一月数次”“一年数次或更少”和“从不”,分别赋值1—5分。为了便于统计分析,我们将其反向赋分,分值越高表示从事某项活动的频率越高,比如,对于“看电视或者看碟”的回答,回答为“每天”则赋值为5分,回答为“一周数次”则赋值为4分,回答为“一月数次”则赋值为3分,回答为“一年数次或更少”则赋值为2分,而回答为“从不”则赋值为1分。

3.控制变量

控制变量包括除了客观社会经济地位及闲暇生活方式这两个解释变量以外的可能影响个体主观阶层认同的变量,包括人口统计学因素(性别和年龄)、政治身份(政治面貌)、宗教信仰、制度分割因素(户籍)以及代际阶层流动(个体现在的阶层地位-14岁时家庭的阶层地位)。性别、年龄、宗教信仰会影响个体自我对比的参照群体类型,从而影响个体主观阶层认同。政治面貌和户籍通过影响个体对自我的阶层定位而直接影响个体的主观阶层认同。其中,政治面貌分为“群众”“共青团员”“民主党派”和“共产党员”四类,宗教信仰状况分为“不信仰宗教”和“信仰宗教”两大类,户籍分为“农业户口”“非农业户口”“军籍”和“其他”四种类型。此外,已有研究发现,个体主观阶层认同会受到父辈社会地位高低的影响,所以本文将代际阶层流动因素也纳入进来作为控制变量。

(三)变量统计性描述

被解释变量“主观阶层认同”的分布情况见表1。在剔除异常值及进行一致性检验后,最终选择了9385个样本。从占比情况来看,受访者中主观阶层认同处于中等水平即自我评分为“5分”的占比为35.22%,超过三分之一以上,占比最高。其次是评分在“4分”的占比次之,为18.92%。自我评分在“3分”至“6分”的占比总计79%左右,说明绝大部分人对自身的主观阶层认同处于“3分”至“6分”这个区间。自认为处于阶层底端的受访者比例是自认为处于阶层顶端受访者的两倍,自我评分在“7分”以上的受访者占比仅有6%左右,而自我评分在“1分”和“2分”的受访者占比共计14%左右。

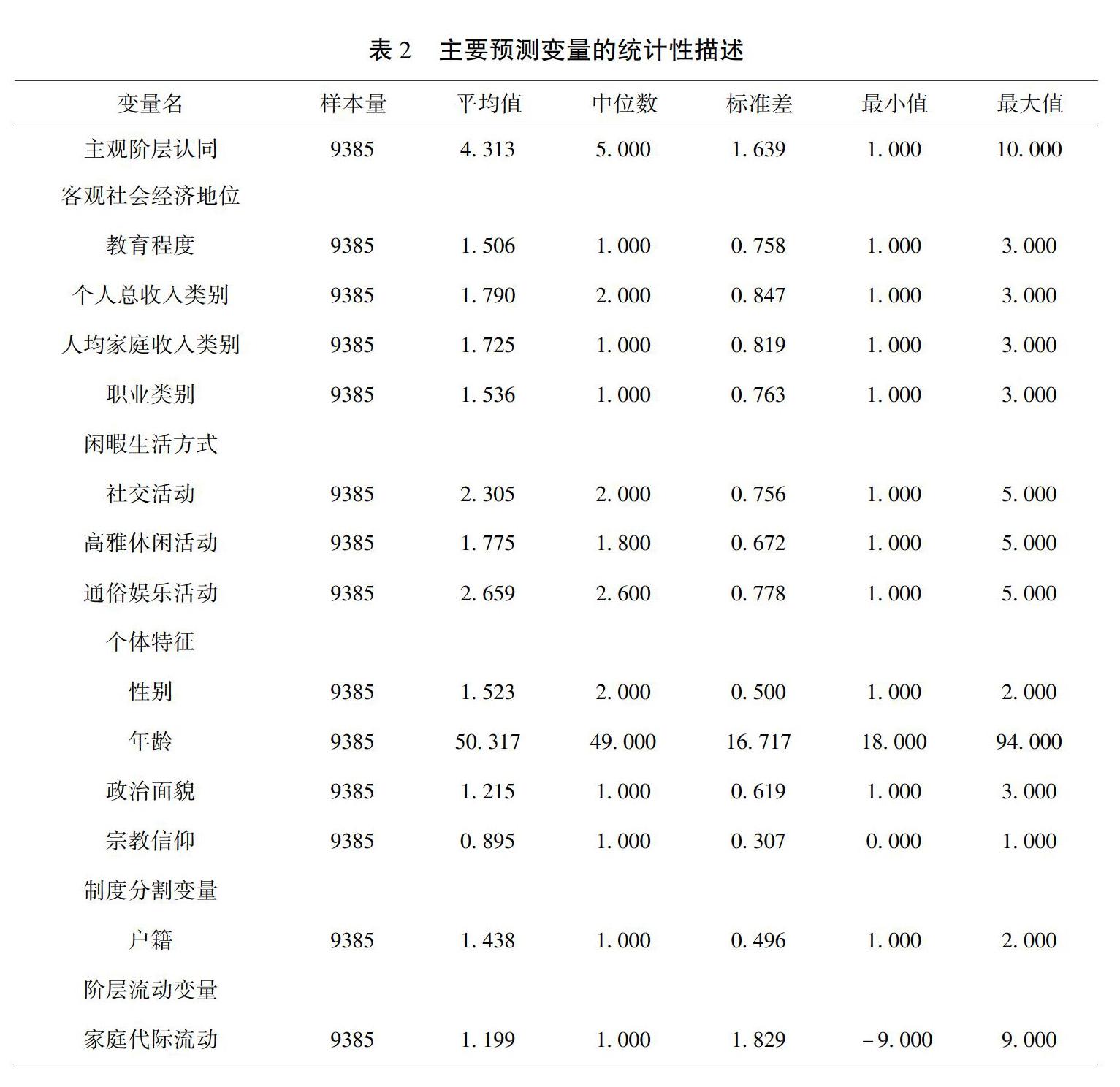

表2报告了所有变量的最大值、最小值、平均值、中位数及标准差等方面的描述性统计结果。被解释变量“主观阶层认同”的平均值为4.313,标准差为1.639,占平均值的38%,表明受访者对自身阶层的评估大多在平均值附近,这也与上述主观阶层认同的占比分布情况相一致。核心解释变量社会经济地位的三个指标的值均取离散的整数。收入分三个层次,分别赋值1、2、3,类似地,职业和教育也是取三个离散的整数,赋值在1—3之间。教育变量中,一半以上的受访者教育程度属于教育中低程度。收入分为个人收入和家庭人均收入,个人收入的平均值均低于其中位数,表明一半以上的受访者的个人收入在中等以上。同时,一半以上的受访者的家庭人均收入处于中等以下。在职业类别变量中,处于中等水平以上的个体占比小于50%。闲暇生活方式为组合后的连续变量,取值在1—5之间,社交活动、高雅休闲活动及通俗娱乐活动的平均值均与其各自的中位数相差不大,表明以中位数为峰值的两侧分布较为均匀。在性别控制变量中,男女比例各占一半左右。年龄的最大值为94,最小值为18,平均年龄和中位数相近。其他控制变量的统计特征也较为合理。

四、中介效应实证分析

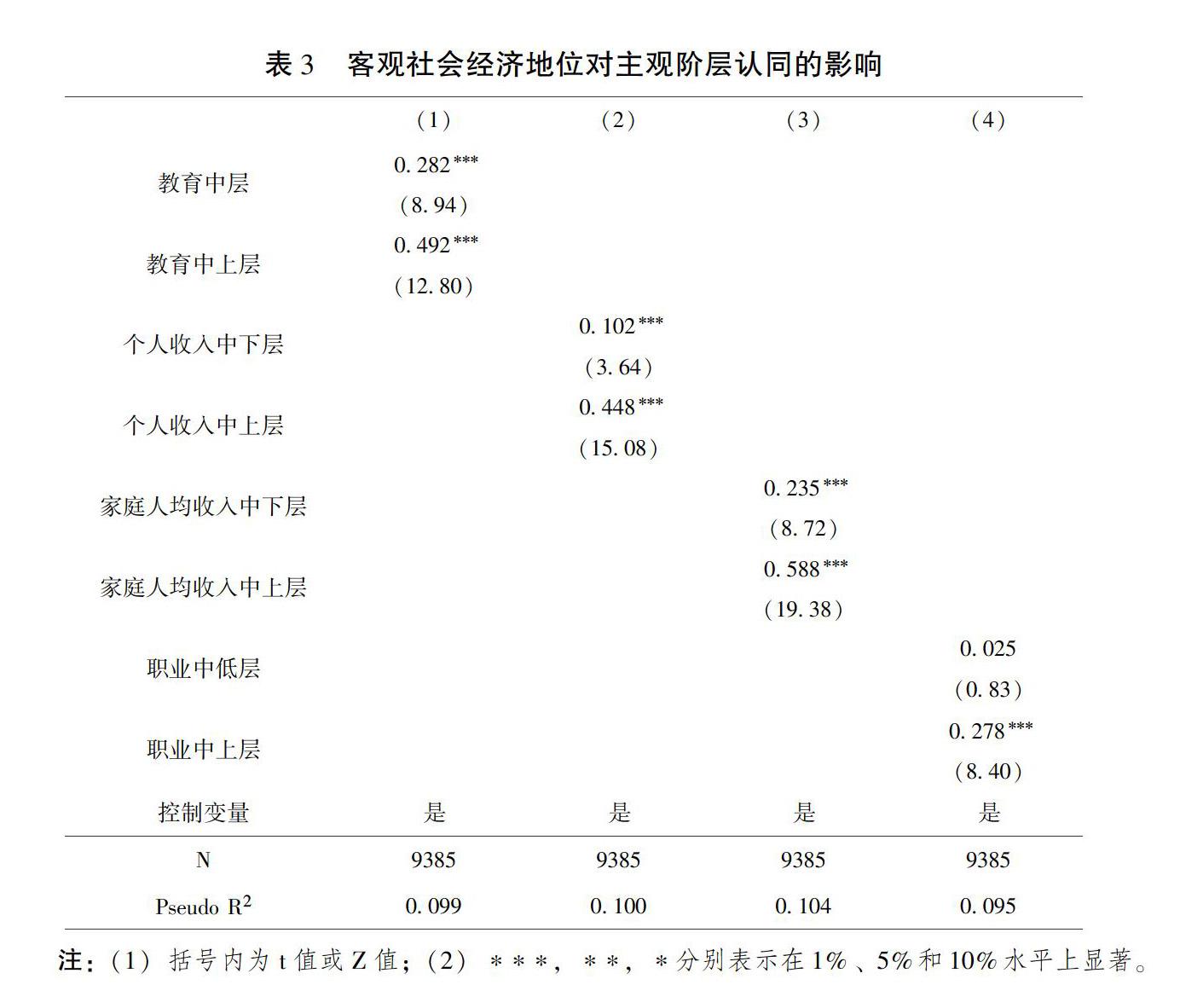

根据Baron&Kenny提出的中介效應检验的因果步骤法B24,为了验证客观社会经济地位(X)是否通过影响个体的闲暇生活方式(M),进而影响个体的主观阶层认同(Y)这一假设。本文建立了三个回归模型:第一个模型为客观社会经济地位模型,将社会经济地位各项指标作为自变量,主观阶层认同作为因变量,各种人口统计学因素等作为控制变量(模型方程为:Y=cX+e1);第二个模型为闲暇生活方式模型,将社会经济地位作为自变量,闲暇生活方式作为因变量,各种人口统计学等因素作为控制变量(模型方程为:M=aX+e2);第三个模型为联合模型,将社会经济地位和闲暇生活方式同时作为自变量,主观阶层认同作为因变量,各种人口统计学等因素作为控制变量(模型方程为:Y=cX+bM+e3)。检验三个模型的回归系数,如果回归系数c、a、b都显著,说明存在中介效应,在此条件下,如果c不显著,说明存在完全中介效应,如果c显著,且c (一)客观社会经济地位对主观阶层认同的影响 我们首先来看中介效应检验的第一步,即客观经济社会地位是否影响主观阶层认同。虽然已有研究使用不同于本文的数据、分类方法和变量,得出了客观经济社会地位对主观阶层认同影响显著的结论,但是据我们所掌握的文献资料,还未见到使用CGSS最新数据验证这个结论。我们使用CGSS2015调查数据,通过有序Probit模型分析收入、教育和职业三个客观社会经济地位维度各自对个体主观阶层认同的影响。表3报告了教育、收入、职业这三个变量对主观阶层认同的直接或间接影响的总效应。 第(1)列是主观阶层认同对教育的回归估计结果。在控制了其他影响主观阶层认同变量的情况下,教育水平对主观阶层认同的影响均为正数,且在1%的水平上显著。这表明个体的教育水平越高,其对自我阶层认同和社会地位的评分就越高,即教育水平会提升个体的主观阶层认同。从第(2)列和第(3)列来看,个人收入对个体的主观阶层认同的影响也显著为正,表明个体的收入水平越高,其对自身的社会经济地位的评价越高,即个体收入会提升个体的主观阶层认同。同时,家庭的人均收入也会对个体的主观阶层认同产生显著的正向影响。并且,家庭人均收入对个体主观阶层认同的效应要高于个体收入对个体主观阶层认同的效应。从第(4)列看,在职业维度上,处于职业中上层的个体对自身社会经济地位的评价,显著受到其职业阶层地位的正向影响。但是,处于职业中低层的个体,其对自身社会经济地位的主观评价与其职业层次没有明显的关系。这表明职业对个体主观阶层地位认同的影响,主要发生在职业中上层群体中。

综上,教育、收入、职业等客观社会经济地位的三个维度,均会对个体的主观阶层认同产生重要的、显著的正向影响,但是在影响大小方面存在差异。这一研究结论也与其他学者的研究结论一致。

(二)客观社会经济地位对闲暇生活方式的影响

我们再来证明中介效应的第二个链条:客观社会经济地位对中介变量闲暇生活方式的影响。表4将闲暇生活方式作为被解释变量,而客观社会经济地位作为核心解释变量。第(1)(2)(3)和(4)列为社交型闲暇生活方式对教育、收入和职业的回归,很明显,除了中低职业阶层的影响在5%水平显著外,教育、收入和职业中上层对社交型闲暇生活方式的影响均在1%的水平上显著为正。第(5)(6)(7)(8)列为高雅休闲型闲暇生活方式对教育、收入和职业的回归,从中可以看出,除了职业中低层不显著外,教育、收入和职业中高层对高雅休闲型闲暇生活方式的影响也均在1%的水平上显著为正。第(9)(10)(11)(12)列为通俗娱乐型闲暇生活方式对教育、收入和职业的回归,同样可以看出,教育、收入和职业对通俗娱乐型闲暇生活方式的影响均在1%的水平上显著为正。以上结果表明,个体的客观社会经济地位会对个体的闲暇生活方式产生显著的正向影响。

进一步地,教育、收入、职业三个维度对三类闲暇生活方式的影响大小存在异质性或差异。总体来讲,随着教育水平的上升、职业地位的提高、收入的增长,人们对三类休闲生活方式的追求和闲暇活动的参与都会增加,但是,其影响效应在三类闲暇活动之间存在着细微差异。教育、收入两个维度对三类闲暇生活方式的影响效应从小到大依次为社交活动、高雅休闲活动、通俗娱乐活动。以教育中上层为例,其对社交活动、高雅休闲活动和通俗娱乐活动的影响系数依次为0.204、0.434和0.501。就职业而言,职业中上层对闲暇生活方式的影响效应从小到大依次为高雅休闲活动、社交活动和通俗娱乐活动,系数分别为0.098、0.164和0.201。从教育、职业、收入三个维度对个体闲暇生活方式的影响效应大小来看,随着人们客观社会经济地位的提高,比起高雅休闲型的闲暇活动,人们更倾向于增加通俗娱乐型的闲暇活动。究其原因,我们认为可能有以下两个方面:一是因为目前我国整体的收入水平还处于发展中国家水平,收入中上层人群的绝对收入水平比较有限,个体收入或家庭人均收入的上升时间也比较短,因此一旦收入达到相对较高层次,便将增加成本相对较低的通俗娱乐型闲暇活动。二是因为目前我国基本公共文化服务的供给主要集中在满足民众的通俗娱乐型休闲需求上面,比如在城市里大量兴建商场和购物中心,以供人们逛街购物、看电影,而相对高雅的休闲需求却较少得到满足,比如去文化中心看音乐会和演出,去体育中心观看体育赛事,去社区运动场馆锻炼身体,去社区图书馆看书等,这些公共文化服务普遍存在供给不足和价格不亲民的问题,所以人们很少有机会能接触和参与这些高雅型的闲暇活动。

综上,实证结果表明,除了职业中下层外,客观社会经济地位的三个维度(教育、收入、职业)均会对闲暇生活方式产生显著的正向影响,并且,教育、收入和职业等客观社会经济地位的上升对通俗娱乐型闲暇生活方式的影响效应超过高雅休闲型和社交型闲暇生活方式。以上研究结论表明中介效应检验的第二步是显著成立的。

(三)闲暇生活方式与客观社会经济地位对主观阶层认同的影响

接下来再看第三个链条,即同时考虑闲暇生活方式和客观社会经济地位对个体主观阶层认同的影响。表5是同时考虑客观社会经济地位和闲暇生活方式时的回归结果。

首先,在加入客观社会经济地位变量后,主观阶层认同对闲暇生活方式的回归系数显著为正,这表明闲暇生活方式确实会對个体主观阶层认同产生显著的正向影响,这一结论支持了本文的第一个研究假设。以上已经证明回归系数c(除职业中低层外)、a、b都显著,说明存在中介效应,但是由于在加入闲暇生活方式变量后,客观社会经济地位对个体的主观阶层认同的影响系数c依然显著(除职业中低层外),说明不存在完全中介效应。接下来,再对比没有控制闲暇生活方式的回归结果与控制了闲暇生活方式的回归结果,即对比表3和表5可知,在加入闲暇生活方式变量后,教育、收入、职业三个维度对个体主观阶层认同的影响系数均有所下降,即c 其次,不同的闲暇生活方式对个体主观阶层认同的影响效应有细微差异。由表5可知,我们将客观社会经济地位的任一维度(收入、教育或职业)与闲暇生活方式放在一起进行回归之后发现,通俗娱乐型闲暇生活方式和高雅休闲型闲暇生活方式对个体主观阶层认同的影响系数都要高于社交活动对个体主观阶层认同的影响系数,但是,在教育和职业两个维度进行回归时,通俗娱乐型闲暇生活方式的影响系数要略大于高雅休闲型闲暇生活方式的影响系数,在用收入这一维度进行回归时,通俗娱乐型闲暇生活方式的影响系数要略小于高雅休闲型闲暇生活方式的影响系数。由此说明,收入是影响人们选择通俗娱乐型闲暇生活方式还是高雅休闲型闲暇生活方式的重要原因。 最后,综合表4和表5的回归结果可知,客观社会经济地位对通俗娱乐活动的正向影响,要大于对其他两种类型的闲暇活动的影响,同时,在教育和职业两个维度上,通俗娱乐型闲暇生活方式对个体主观阶层认同的影响效应大于其他两种类型的闲暇生活方式对个体主观阶层认同的影响效应,这表明客观社会经济地位主要通过通俗娱乐型闲暇生活方式影响个体主观阶层认同,其次通过高雅休闲型和社交型闲暇生活方式影响个体的主观阶层认同。 五、结论与启示 本研究基于CGSS(2015)的调查数据,实证分析了个体客观社会经济地位(收入、职业、教育)和闲暇生活方式对个体主观阶层认同的影响。实证研究结果发现,客观社会经济地位和闲暇生活方式均会对主观阶层认同产生重要的、显著的正向影响,而且客观社会经济地位对主观阶层认同的影响不但具有直接效应,还会通过闲暇生活方式产生间接效应,即闲暇生活方式在客观社会经济地位和主观阶层认同之间存在部分中介作用,并且,在现阶段,客观社会经济地位主要通过比较大众化的通俗娱乐型闲暇生活方式影响个体主观阶层认同。

本文的研究结论启示我们:第一,客观社会经济地位是个体主观阶层认同的重要影响因素,在分析和考察主观阶层认同时,必须考虑个体的客观社会经济地位状况。同时,要塑造或提升个体的主观阶层,最有效和最直接的办法就是提升个体的收入水平、受教育程度和职业层次。第二,对个体主观阶层认同的分析应考虑生活方式因素。以往文献在分析主观阶层认同时,对个体生活方式的关注较少,但本文的研究结论表明个体的闲暇生活方式本身会对个体主观阶层认同产生重要影响。因此对于提升人们主观阶层认同的政策实践,也需要从个体的生活方式入手,通过为人们创造更多的休闲条件,提供更便利的公共文化服务来提高人们的生活质量和幸福感,从而提升个体的主观阶层认同等级。2020年在江西九江、湖北宜昌等城市推出的每周2.5天弹性休假制度,以及吉林省长春市推出的“城市流动图书车”项目,即是为市民创造休闲时间和休闲条件的有效举措。

最后,需要指出的是,本文所研究的12种闲暇活动只是我们日常生活中比较典型的一些反映生活方式的指标,实际上,除了闲暇活动外,还有很多衡量生活方式的指标,比如消费观念、生活感受、劳动方式、婚姻家庭等。很多学者提出,随着我国经济的发展,未来我们将会进入消费社会,人们对生活方式的关注和思考将会增加,是否可以用生活方式作为中国社会分层的新标准是一个值得探讨和研究的問题。

①JackmanM.R.andJackmanR.W.,“AnInterpretationoftheRelationBetweenObjectiveandSubjectiveSocialStatus,”AmericanSociologicalReview,vol.38,no.5,1973,pp.569-582.

②周玉:《社会性别:阶层意识性别差异的一个阐释视角》,《中共福建省委党校学报》2006年第11期。

③B16刘精明、李路路:《阶层化:居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究》,《社会学研究》2005年第3期。

④胡荣、张义祯:《阶层归属与地位认定问题研究》,《东南学术》2005年第6期;雷开春:《青年人的阶层地位信心及其影响因素》,《青年研究》2015年第4期;蔡思斯:《社会经济地位、主观获得感与阶层认同——基于全国六省市调查数据的实证分析》,《中共福建省委党校学报》2018年第3期;卢福营、张兆曙:《客观地位分层与主观地位认同》,《中国人口科学》2006年第3期。

⑤李培林:《社会冲突与阶级意识——当代中国社会矛盾研究》,《社会》2005年第1期;韩钰、仇立平:《中国城市居民阶层地位认同偏移研究》,《社会发展研究》2015年第1期;范晓光、陈云松:《中国城乡居民的阶层地位认同偏差》,《社会学研究》2015年第4期;张海东、刘晓曈:《我国居民阶层地位认同偏移对社会政治态度的影响——基于CGSS2010的实证分析》,《福建论坛》(人文社会科学版)2019年第9期。

⑥范晓光、陈云松:《中国城乡居民的阶层地位认同偏差》,《社会学研究》2015年第4期。

⑦中国社会科学院“当代中国人民内部矛盾研究”课题组:《城市人口的阶层认同现状及影响因素》,《中国人口科学》2004年第5期。

⑧王春光、李炜:《当代中国社会阶层的主观性建构和客观实在》,《江苏社会科学》2002年第4期。

⑨刘欣:《相对剥夺地位与阶层认知》,《社会学研究》2002年第1期。

⑩马克斯·韦伯:《经济与社会》,林荣远译,北京:商务印书馆,1998年,第338页,转引自马姝:《西方生活方式研究理论综述》,《江西社会科学》2004年第1期。

B11凡勃伦:《有闲阶级论》,蔡受百译,北京:商务印书馆,1964年,第56页。

B12保罗·福赛尔:《格调:社会等级与生活品味》,梁丽真、乐涛、石涛译,北京:中国社会科学出版社,1998年,第25-26页。

B13Bourdieu,Distinction:ASocialCritiqueoftheJudgementofTaste,Cambridge:HarvardUniversityPress,1984,p.331.

B14B17DavidGrusky,ed.,SocialStratification:Class,Race,andGenderinSociologicalPerspective,Boulder,Colo:WestviewPress,2001,p.7,转引自薛品:《不同社会经济地位群体生活方式的比较分析——以京沪穗蓉城市居民为例》,《湖北行政学院学报》2010年第3期。

B15KorotaevS.andShkaratanO.I.,“SomeNotesontheIssueofSocialStratificationinRussia:LifestyleAspect,”FilosofijaSociologija,vol.27,no.4,2016,pp.277-291.

B18卢春天、成功:《社会分层视野中的城市居民闲暇活动——基于2010中国综合社会调查的实证分析》,《青年研究》2014年第3期。

B19易茜:《闲暇的社会属性——对1200名居民闲暇生活的实证研究》,中国休闲与社会进步学术年会论文,武汉,2014年7月,第125页。

B20B21胡荣、沈珊:《客观事实与主观分化:中国中产阶层的主观阶层认同分析》,《东南学术》2018年第5期。

B22李培林、张翼:《中国中产阶级的规模、认同和社会态度》,《社会》2008年第2期。

B23王雅林:《闲暇生活方式与个性发展》,《青年研究》1985年第1期。

B24Baron,R.M.andKenny,D.A.,“TheModeratormediatorVariableDistinctioninSocialPsychologicalResearch:Conceptual,Strategic,andStatisticalConsiderations,”JournalofPersonalityandSocialPsychology,vol.51,no.6,1986,pp.1173-1182.

(责任编辑:何频)