高校学生国际化发展再思考

2021-05-28刘庆芳

刘庆芳

摘 要 通过中国知网数据平台查阅、梳理分析国内研究成果,提出制约我国高校学生国际化发展进程中系列问题难以解决的关键因素是:(1)学生国际化成效缺乏量化标准;(2)部门职责相对独立,全局观受限。新时代推动高校学生国际化发展的策略:(1)创新发展理念;(2)强化文化传播、传承和创新功能;(3)优化结构、突出重点、强调成效;(4)深化后续跟踪评估体系研究。

关键词 高校学生国际化 创新发展 文化自信 质量评估

中图分类号:G645 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkz.2021.03.006

Rethinking the International Development of College Students

LIU Qingfang

(International Exchange Office of Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Shanghai 201620)

Abstract Based on the data platform of CNKI, this paper analyzes the domestic research results, and points out that the key factors that restrict the internationalization of college students in China are: (1) the lack of quantitative standards for the internationalization of students; (2) the relative independence of department responsibilities and the limitation of overall view. The strategies to promote the internationalization of college students in the new era are as follows: (1) innovating the development concept; (2) strengthening the functions of cultural communication, inheritance and innovation; (3) optimizing the structure, highlighting the key points and emphasizing the effectiveness; (4) deepening the follow-up evaluation system research.

Keywords Internationalization of college students; innovation and development; cultural confidence; quality assessment

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《纲要》)指出要扩大教育开放,加强国际交流与合作,适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。高校学生国际化作为高等教育国际化的重要内容之一受到密切关注。在《纲要》颁布实施最后一年回顾高校学生国际化研究成果非常必要,将有助于总结经验与思考今后工作。

1 研究现状

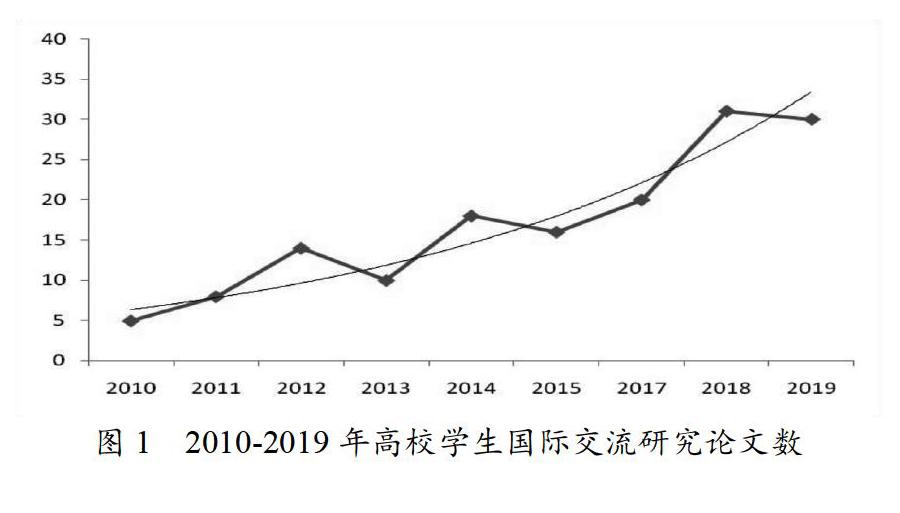

通过中国知网(CNKI)数据库平台,以“高校学生国际”或含“高校学生国际交流”或含“高校学生国际化”或含“高校学生国际流动”为主题搜索2010年1月1日至2019年12月31日全部文献,结果如图1。

图1表明高校学生国际化研究日益受到大家的关注,呈现上升趋势。纵观研究成果,国际交流、教务管理部门工作者和在读研究生等主要从国际化意识培养、高校资源利用、校内管理机制,或者从国内外院校比较、“一带一路”倡议与“双一流”建设等视角研究讨论“高校学生国际化”,指出问题并提出解决方案。国际化意识培养集中从校级领导、國际交流管理者、任课教师和学生角度,提出在发展规划上进行顶层设计,加强培养和树立国际化意识。高校资源利用主要关注地方院校资源不足或平台不高等方面的研究,指出从地方院校的发展定位入手推动学生国际化发展。校内管理机制主要探讨学分认定、管理制度、学生交流动机、资金保障等问题,建议建立联动机制等。国内外院校国际交流比较研究和“一带一路”倡议与“双一流”建设研究主要是在国家发展战略背景下重点分析国外院校的成功经验以及对大陆高校的启示等。

2 制约因素分析

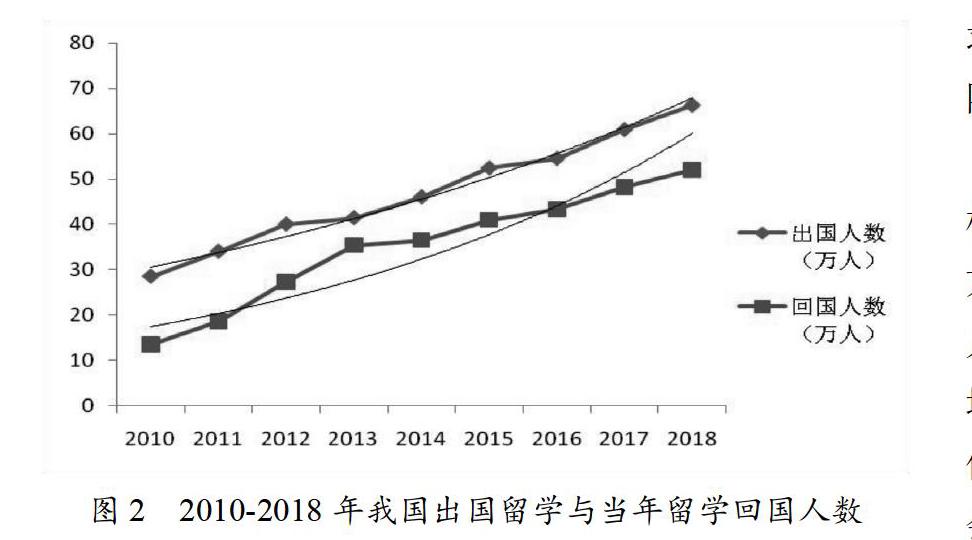

教育部发布数据显示,我国出国留学人员2010年总数为28.47万人,2018年为66.21万人,留学回国人数2010年为13.48万人,2018年为51.94万人(图2)。留学回国人数与当年出国留学人数的比例从2010年的47.35%提高至2018年的78.45%。由此说明,在国家政策、地方政府和高校的积极推动下,近十年学生出国留学人数不断创新高,而随着我国经济社会发展,留学生回国的意愿持续增强。

出国留学和回国学生数的持续提高对高校等教育部门提出新的要求。国家教育主管部门不断出台政策以满足人民群众接受良好教育的要求,同时也提出要加强监管,进行机制体制改革,不断提高培养质量。鉴于高校的个体独特性,每所高校在学生国际化方面存在共性和个性问题,解决的策略也各不相同。尽管《纲要》明确要提高交流合作水平,扩大政府间学历学位互认,支持中外大学间的教师互派、学生互换、学分互认和学位互授联授,现实中有些问题仍未有效解决,制约学生国际化发展,如顶层设计中对二级学院学生国际交流工作的考核;学分认定问题;内部协调机制等。笔者认为,制约发展或者说问题尚未有效解决的关键因素主要有:

2.1 学生国际化成效缺乏量化标准

学生交流是高等教育国际化绩效评估的重要指标,且指标比重排在一级指标体系中占第一位,[1]但目前对学生国际化的评价只是评估人数和比例,难以对学生在外综合表现量化,导致高校层面思考“投入资金的意义”。这涉及高等教育国际化的概念、定义或本质问题。

国内外学者对高等教育国际化主要从“动因(需求)—过程(活动)—能力或精神气质(结果)” 进行论述。[2]将学生国际化放在这些概念中就是,学生为什么参加国际交流以及可以獲得什么成效的问题。依据美国学者阿特巴赫(Philip G. Altbach)提出的推拉因素模型,学生参加国际交流的主要目的(推力因素)是“开阔视野,丰富专业知识”和“接触到不同的思维模式和教育模式”,考虑因素主要是“国际交流对专业学习是否有帮助”“外语水平能否过关”“交流所需费用” 。[3]马拉洛(T. Marrarol)与索塔(G. Soutar)指出促进学生国际交流的四个因素(推力因素):社会对国外文凭的认可度高于本地文凭,学生有能力参加国际交流,学生有增强对国外社会认识的意愿,毕业后有移民机会。[4]另一项研究表明,学生国际交流的推力体现在实用主义理念,院校声誉、性价比和毕业后工作是主要拉力(拉力因素)。[5]这说明学生国际交流的动力(推力)源自学生本身自我追求、自我提升的需求,高校的资金投入发挥催化作用,更重要的是政策支持、国际交流氛围的营造和国际化意识的培养。

有研究证实,学生国际化在视角、价值观、外语能力和机会平台方面对学生的效果突出,但在学术能力、前景帮助方面的效果不显著,且理工科学生身上所体现的效果大于人文社科的学生。通过国际化,学生更加了解自己的国家、增强民族自豪感,接触到不同于自己专业的新领域,增强自信和活力。[6]这些成效是隐性的,一般只有学生本人才能体会,且外在表现呈现的时期较长。学生国际交流学习的外在直接成效主要体现在成绩单、获奖证书或学位证书等方面,对于人数规模占据一半及以上的短期项目而言,学生国际化的成效似乎“很低”或“不可见”,使得人们从“功利性”角度开始“质疑”学生国际化的功能或者意义,导致学校管理部门协调配合出现“不和谐”之音。

2.2 部门职责相对独立,全局观受限

高校行政管理和教学部门的目标任务和职责相对独立,制定管理制度和实施战略发展规划时往往院校之间进行横向借鉴和比较,缺少校内部门间的协调。[7]笔者认为,这是联动机制难建立的关键因素之一。除此之外,还有高校在制定管理文件时考虑全校的整体性、现实性而未充分考虑参加国际交流学习学生的特殊性。国外高校的课程、学分和学期时间与国内有很大差异,特殊性务必增加工作难度,如学生因目标学校学期时间不一致而需要提前考试、海外课程学时和学分数不同而如何转换与认定等。

学生国际交流在增进校际合作交流、推动学科发展、改进人才培养模式、促进学校改革与发展等方面具有重要意义,有利于学生开拓视野、增加国别文化的了解、提高外语水平、提高专业知识水平。这说明,学生国际交流的动机一定程度上取决于学生参加的国际交流项目的类别,且不易忽视学生国际化对推动学校整体教学水平发展的重要作用。学生国际交流活动会促进来华留学生的招生和教育发展,有利于推动学校全英文课程建设与教学改革,有利于文化传承与传播。有研究证明学生层面的国际交流在中外文化传播过程中扮演着举足轻重的角色。[8]

3 高校学生国际化发展再出发

3.1 创新发展理念

在国家发展战略大局的框架内,切实结合高校目标定位和学科发展特色,制定符合本校实际学生国际化发展规划,避免“迎合性和随从性” 赶时髦式的确定发展目标。高校具有自身文化和底蕴,片面迎合和随从必将脱离本校实际,效果也不理想。教育部公布的调查结果证实,学生和家长对于出国留学,有更理性的思考,不同学位的留学生,出国动机也不一样:本科和研究生阶段的留学生,出国留学是为了追求文凭;博士阶段的留学生,则是为了学术的成就;也有一部分留学生明确表示,出国原因更多是为了职业和兴趣。高校在制定学生国际化发展目标时除了依据历年经验,还需要对本校不同层次学生的需求和海外学习动机开展调查研究,更有必要联合教务、教学科研单位、后勤、学生处以及财务处等部门开展研讨,听取意见和真实反映学生的需求,争取相关部门的理解和支持。

高校国际化包括教师和学生在学术、专业与课程建设、社会实践等全方位的国际交流与合作,其中学生国际交流在规模上占据主导地位,要求校领导具有国际化战略发展规划,部门负责人拥有国际化发展眼光,教师要有国际化发展素质,学生具备国际化发展意识。随着国家在学位授予、国际交流等方面赋予高校更大自主权,高校应该抓住机遇,将学生国际化发展目标纳入各项发展规划中,在政策制定时充分考虑学校国际化发展的目标和推动措施。学生国际化意识因人而异,无论是志向高远,提高国际竞争力,还是仅仅开拓视野,提升学历和就业,都是学生追求自身发展渴求的体现。高校只有创新思路,革新人才培养模式,采用基于学校数据平台的信息化管理手段加强管理,突出“以学生发展为核心,开展校内系统化建设”,实现信息共享,打破“国交、教务、二级学院、学工”等部门之间项目信息沟通不顺畅的“最后一公里”问题,减少业务部门信息不畅给学生留下“踢皮球”印象。

3.2 强化文化传播、传承和创新功能

高校在学生海外学习交流前都会开展行前教育,规范言行和进行安全教育、风险预警提示等。部分高校也对学生进行心理评估,降低患有严重抑郁症、精神分裂等精神疾病学生在海外发生意外的风险。工作中,行前教育往往容易忽视“讲好中国故事”的文化自信教育。北京林业大学铁铮教授在论及“大学的第五功能——国际交流与合作”指出,高校需要重视社会服务、文化传承与创新,通过国际交流与合作满足高校自身发展和国家发展的需要,进一步提高我国的国际影响力、感召力和塑造力。学生国际化必须强调民族化,并要坚持普遍性原则、双向原则、文化融合性原则、文化独立性原则和文化回归原则,防止文化殖民主义的倾向。[9]习近平总书记指出,中国有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,其本质是建立在五千多年文化传承基础上的文化自信。文化自信是对包括中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化在内的中国特色社会主义文化这一有机整体的自信。高校国际化工作中要强化文化的功能,坚定学生文化自信。

3.3 优化结构、突出重点、强调成效

随着高校国际化发展,高校出现从扩大访学学生规模到追求访学质量的转变,出访学生占当年新招学生数比例趋于稳定。究其原因,主要是随着全球国际化程度的加深、学生外语水平的提高与对专业知识的更高追求以及人民生活水平的提升,学生参加海外学习目的性更强、目标更加明确,对项目要求不断提高,不再满足仅仅限于专业学习、语言学习和社会实践活动类项目,更希望参加一些更有特色、更加精细化和专业化的访学项目,开始热衷于成建制专业定制类暑期学校(summer school)和国际组织实习项目。这为高校开展深层次合作交流提出了更高要求,包括改革管理机制体制、提高合作院校知名度、开设专业化合作项目和国际组织实习项目等。高校国际交流合作存在对等原则,成为一般高校“羡慕”重点院校国际资源丰富、平台高的理由。合作资源的不均衡不仅仅存在于高校之间,也存在于高校内部学科之间。国内高校一般都设有“学生海外学习、实习专项经费”用于鼓励学生国际交流。在努力提升本校国际合作平台的同时,高校需根据时代发展和本校学生新需求,紧密结合本身学科建设和人才培养目标,依据特色专业和学科建设情况对项目结构进行优化调整,挖掘现有项目优势,重点培育特色项目,逐步开拓特色化、专业化的高质量项目。

3.4 深化后续跟踪评估体系研究

学生国际化是高校实现培养国际化人才的重要途径。国内主要从本质特征和具体标准、定义和标准的维度界定国际化人才,如夏惠贤从新的教育三级层次目标出发,提出国际教育培养对象的国际人的素质应包括国际态度、国际意识和国际活动能力。[10]概念的界定为国际化人才评估指标体系研究提供了理论基础,如基于胜任力模型的“高校国际化人才素质指标体系构建”研究,[11]包括知识素养、交流技能和意识态度三个一级指标、7个二级指标和13个三级指标的高校学生国际化素质评价体系,[12]包含专业素质、国际资源管理素质、创新素质三个一级指标、12个二级指标的国际化人才素质能力评估指标研究[13]等等。虽然这些评估指标没有统一标准,但随着信息化建设发展和研究的深入,学生后续跟踪评估体系必将逐步建立和完善,为高校提供科学评估手段,为高校优化项目结构和提高项目质量奠定基础。

2021年是“十四五”规划实施启动年,也是国家中长期教育改革和发展规划新征程的开创年。在这关键时刻,《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意見》正式印发,强调要形成更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面,在破除体制机制障碍、提升高等教育人才培养的国际竞争力、优化出国留学工作布局、升级教育行动和深化教育合作等方面给予重点部署。高校需紧密结合本身学科建设和人才培养目标开展学生国际化合作交流,把握新时代学生对海外项目的新需求;通过建章立制、调动二级学院积极性、建立联动机制,努力提高服务质量,共同推动学校教育国际化发展。新时代,高校学生国际化发展面临巨大的机遇和挑战。切实结合国家发展战略,加快内部体制改革和新命题研究,从而提升学生国际化发展质量将成为我国高等教育事业研究的新课题。

参考文献

[1] 马艳,王淙等.高等教育国际化:绩效评估与指标体系构建[J].中国高等教育评估,2019(1):42-47.

[2] 田泽中,陈君,王新然.高等教育国际化概念框架演变趋势研究[J].中国成人教育,2017(14):17-21.

[3] 王惠强,亓红强等.当代大学生国际交流的制约因素与对策研究——以A大学生物工程专业为例[J].智库时代,2019(5):135-137.

[4] Marrarol T. & Soutar G. N.“Push-pull”factors influencing international student destination choice[J]. The International Journal of Educational Management,2002,16(2):82-90.

[5] 徐渊.内地生跨境流动的外部因素分析——香港中文大学非本地生教育学硕士项目(通用类)的启示[J].大学(研究版),2014(4):37-42.

[6] 漆丽萍,任慧岩,卢晓东.高校学生国际交流效果探究——以北京大学元培学院为例[J].北京教育,2012(7):136-138.

[7] 黄兴.地方高校推进学生国际交流的问题与对策[J].中国高等教育,2012(7):51-53.

[8] 李旭刚,唐律诣,王晓明.高校师生国际交流与中外文化传播的实证研究[J].西南交通大学学报(社会科学版),2014,15(4):100-106.

[9] 邴正.教育国际化与后发展国家的文化[J].教学与研究,1997(9):50-53.

[10] 夏惠贤.论国际教育和国际人的素质[J].外国教育资料,1998(4):65-71.

[11] 王璐.高校国际化人才素质指标体系构建[D].上海:上海外国语大学,2010.

[12] 梁志扬,李贝.高校学生国际化素质评价体系构建初探[J].大学教育,2015(12):52-54.

[13] 郭小婷.国际化人才素质能力评估指标体系研究[J].职业时空,2011,7(11):43-44.