基于慢性疮面刍议脓的辨治❋

2021-05-27卢旭亚张朝晖

徐 强,卢旭亚,张朝晖

(天津中医药大学第二附属医院中医外科,天津 300250)

“脓”在慢性疮面的形成发展及转归过程中一直扮演着重要角色。目前多认为慢性疮面相关“脓”与炎症或感染等因素密切相关,可在一定程度阻碍疮面的愈合,成为影响疮面愈合过程中的不利因素。《现代汉语词典》第6版对“脓”的解释为:“某些炎症病变所形成的黄绿色汁液,含大量白细胞、细菌、蛋白质、脂肪以及组织分解的产物”[1]。而中医外科不但意识到“脓”在慢性疮面中的有害性,也意识到在一定的条件作用下“脓”对疮面愈合的促进作用。在治疗方面,基于中医外科对慢性疮面相关“脓”的认识,古人对于疮面不同性质的脓进行了不同的处理,既提出“提脓去腐”“针砭取脓”等排脓方法,亦提出“偎脓长肉”“偎脓去腐”等偎脓手段。受限于历史条件,古人对于“脓”的认识方面停留在肉眼可见和嗅觉可闻的范围,总结出“稠厚”“明亮”“腥味”之脓为善症,而“清稀”“污浊”“臭秽”之脓为恶症,上述认识存在一定的局限性。随着现代医学的发展,对慢性疮面内液性产物所含成分的一系列研究提示,与之相关“脓”的含义及范畴需要进一步明确,这对于慢性疮面相关中医外科理论的充实以及临床治疗具有一定的指导意义。

1 慢性疮面中“脓”的形成过程

慢性疮面的形成需要经历肿疡期到溃疡期的过程,但根据受邪强弱深浅及种类的不同,亦可不经过肿疡期而直接形成溃疡。但无论何种疮面形成方式,均与脓密不可分。慢性疮面在肿疡期多以局部皮色、温度及感觉发生变化为主要表现,此时表皮尚未破损,局部亦无明显波动,但已出现红肿疼痛,血脉及肌肉已因内外邪气壅遏、瘀滞不通而产生一系列的病理变化,此时为脓生期,多与肿疡期伴行。脓虽已产生但未成熟,若邪气不甚且侵犯机体部位较浅,可在自身正气作用下逐渐消散或自行吸收。但一旦邪气较甚并与气血结合,正气不足以抗邪,则会成瘀生热并不得外达,从而对肌肉血脉造成实质性的损害,也必然成脓即脓成期。《素问·气穴论篇》指出:“邪溢气壅,脉热肉败荣卫不行,必将为脓。”《黄帝内经太素·卷第二十三·九针之三·疽痈逆顺刺》指出:“阴阳气不通,两热相薄,乃化为脓。”由此可知,脓的形成是瘀热结于肉脉的结果。《康熙字典》对脓的解释为:“《说文》肿血也,《玉篇》痈疽溃也。[2]”由此可知,脓与局部血肿及溃疡关系同样密切。

由于脓成期的持续时间较短,一旦脓成熟则必然自寻出路,浅者向皮外透达,成为痈、发为阳,深者沿筋缝内袭,损筋伤骨而为疽为阴。此时,无论是脓自行溃出,还是因治疗需要主动切开引流促脓溃出,必然导致因脓影响皮肤的破溃,如不能如期愈合则过渡到溃疡期,从而导致慢性疮面的最终形成,此时脓即依附于暴露的疮面,并随着上皮的生长、疮面的封闭而消失。由此可知,在慢性疮面的整个形成过程中,脓的存在贯穿于其发生发展始终。

溃疡疮面一旦形成,在其封闭前脓的量、色、质均与疮面内邪正盛衰息息相关,并随着溃疡的顺逆发展演变呈现不同状态。《外科证治全生集·痈疽总论》有云:“紫黯不明者,气血不充,不能化毒成脓也。脓色故厚者,气血旺也;脓色清淡者,气血衰也。[3]”如脓呈现清稀臭秽,则为湿热毒邪过盛,而正气极虚之证为至危之候;若脓臭秽不甚,但清稀连绵则邪较前减退,则气血虚衰;若局部干燥无脓,则属营血亏虚、阴液受损,不能濡润疮面。疮面脓液若出现此3种状态则为逆证,愈合较困难,甚至会有进一步恶化并危及生命之象。而一旦正气来复,与疮面内部因邪气、毒血及恶肉等所成的“邪”和“腐”形成势均力敌之势,并随着正气的不断充足,邪与腐逐渐减弱,则脓质逐渐向黏稠转化,其量亦随着气血的充盛进一步减少,最终呈现微黏质润,仅少量布于疮面表层,进而促进疮面上皮生长及最终愈合。

图1 慢性疮面中“脓”形成过程及脓的性质与邪正盛衰关系

2 慢性疮面中“脓”的双面性

2.1 “脓”的双面性探讨

在慢性疮面的发生发展和治疗过程中可知,“脓”在其中主要起破坏疮面环境、诱邪深入、损筋伤骨的负向作用。但是从中医外科的角度来看,“脓”的作用是双向的,在慢性疮面的治疗过程中,脓具有濡养疮面、引邪外出、促进疮面愈合的正向作用。《类证治裁·诸疮论治》云:“脓由气血,温托而脓乃成”“营血枯衰,非温畅滋阴,何由厚其脓汁”[4]。指出疮面之脓源于气血,宜厚不宜薄,治疗过程中并非一味去之,若不足者还须温托促成、滋阴促厚,其目的必然是为促进疮面愈合。因此,为明确疮面相关脓在现代中医外科中的确切含义并避免混淆,可将负向的“脓”称为“恶脓”,而正向的“脓”称之为“善脓”。同时亦须注意,慢性疮面中的“脓”也处于不断的动态转化中,在临床治疗过程中,将“恶脓”向“善脓”方向转化是促进慢性疮面愈合的关键措施之一。

2.2 恶脓

恶脓是瘀热毒邪结于肉脉形成的病理产物,《疡科纲要·外疡总论·论脓之色泽形质》称此时“血肉之质已为异物”[5],是疮面内阻碍疮面愈合且肉眼可见之脓。恶脓的表现形式主要有二,一者疮面形成前期,表皮以下肉脉受邪,邪热炽盛且与体内尚存正气交争,壅遏于皮下并具有向外透达之势,此时表皮虽然尚未破溃或仅有轻微破损,但皮下肉脉已受损,脓已形成,按之波动,表皮红肿灼热,脓自内向外自寻出路,切开引流后可见红灰白三色相间的混浊脓液,此为含有脓腐和营养的液体,是早期腐肉成脓与体内津液的混合物,可称之为“脓汁”,属热。如《诸病源候论》所述:“肿,壮热结盛,则血化为脓。[6]”二者疮面在长期暴露的环境中,脓腐较多,正气不充,血脉不达,脓液颜色灰浊,清稀臭秽,亦有向下向内流窜甚则成漏,此为仅含有脓腐而无营养物质的水状稀薄液体,使得疮面久久不能愈合,此可称之“脓水”,属寒。如《素问·气交变大论篇》所说:“岁水不及,民病寒疡流水”,指出在水运不及的年份,人们多生阴性疮疡,脓液清稀如水。

恶脓危害主要有二,一则为“蚀”,一则为“瘀”。恶脓具有较强的腐蚀性,《素问·刺节真邪论篇》指出:“虚邪之入于身也深……热胜其寒,则烂肉腐肌为脓,内伤骨,内伤骨为骨蚀……有热则化为脓,无热则为肉疽。”《灵枢·痈疽》亦指出:“脓不泻则烂筋,筋烂则伤骨”,恶脓除向内自寻出路、突破筋膜伤骨之外,还可浸渍皮外,腐蚀上皮。由此可知,恶脓具有包括对疮周、疮面及疮面内部筋骨等全面的腐蚀作用。在此腐蚀作用下,可令好肉由善转恶,使恶脓的量不断递增并呈蔓延状扩散,大大加强其破坏作用。此外,恶脓不同于为正气所支配的人体正常津液,由其性质极易受寒热影响而成瘀。如恶脓与正气相搏结则生热而成瘀,阻于皮肤分肉之间,气血运行不利则不通;若正气素虚、正气无力推动血行,则生寒而成瘀,寒性恶脓阻于微小络脉之中,则瘀而不荣,使得气血益虚,阻碍气血濡养之能,影响疮面愈合。

2.3 善脓

脓在慢性疮面中并不仅仅承担负面的角色。《释名》指出:“脓,醲也,汁醲厚也。”《中国古汉语大辞典》中对脓的定义亦有“浓厚、肥厚”之意[7]。由此可知,在字面意义上脓亦有其正向作用。对于疮面愈合而言,作为液态的脓液亦可成为疮面营养物质的有利载体,并起到濡养作用而促进其向顺证转化,此时的脓即善脓。善脓是在疮面生长后期,恶脓中具有破坏作用的“腐”和“邪”去除的前提下,疮面整体气血充足,营卫和畅,新鲜肉芽布满疮面之时,通过正确的外用药物及治疗方法干预,疮面内部出现的少量、黏稠、富含营养物质的温性液态物质,是一种依附于疮面且有利于其愈合的新生产物,称之为“脓浆”。此脓浆不但能够对疮面微环境进行濡养,起到“偎脓长肉”之功,而且能够在体内正气的推动下自下而上、自内而外起到稀释和冲刷疮面之“腐”,并在一定程度上促进“腐”脱落,达到给邪出路的目的,即“偎脓去腐”之效。

善脓的出现,有赖于整体环境的改善。《疡科纲要·外疡总论·论脓之色泽形质》曰:“水亦尽,溃口又见稠脓,则肿势全消,内孔已满,新肌已充,而全功就绪矣”[5],指出对善脓须结合疮面整体进行辨识,只有当疮面恶脓排净、肉芽坚满,无潜在腔隙,疮周红肿消退,此时出现的黏稠脓浆方为善脓。善脓不但是疮面由逆转顺的直观表现,更是疮面尚未封闭之时外用药物作用下所形成的含有有利于“肉”形成或“腐”脱落,最终促使其愈合的物质基础。善脓的产生与古代“偎脓长肉”存在一定相关性。明·申斗垣《外科启玄·明疮疡宜贴膏药论》中记载:“大凡疮毒已平,脓水未少,开烂已定,或少有疼痒,肌肉未生,若不贴其膏药,赤肉无其遮护,风冷难以抵挡,故将太乙膏等贴之则偎脓长肉,风邪不能侵,内当补托里,使其气血和畅,精神复旧,至此强壮诸疮,岂能致于败坏乎。[8]”此处首次提出偎脓长肉概念,依其描述可知,在中药太乙膏的作用下,能够达到对肉遮护的作用,并使得脓由恶转善,此脓即是善脓,与之前所属热盛肉腐形成之“脓”存在显著差别。

3 基于脓的善恶动态转化探讨疮面中医治法及方药选择

3.1 脓的善恶动态转化

脓受邪而生,是正邪相搏作用于疮面内部的产物,并随着正邪的此消彼长持续处于“善”与“恶”动态转化之中,与疮面的顺逆发展变化息息相关。如疮面内部正胜于邪,则脓由恶转善,疮面向愈;而正不胜邪,则脓由善转恶,疮面难愈。由此可知,脓的善恶动态转化是疮面愈合的关键。因此在临床治疗过程中,必须结合对疮面中脓的形质和疮面局部情况进行准确辨证,了解其所处变化发展阶段,促进脓的由恶转善。

因此在治疗过程中,应在脓形成发展的不同阶段采取不同的内外治法,早期以“消”为主,通过脓生期箍围消肿,脓成期切开排脓,将即将及已经形成的恶脓自内消散或排出体外,避免其进一步发展危害正常组织。如针对恶脓肿疡期之脓汁的处理,当以箍围之法令肿局限,透托之法令脓成熟,在将其引出体外而对于疮面溃疡期,含大量毒腐之脓水,则须以去腐之法将腐肉与恶脓一并清除并排出体外,从而达到净化疮面环境的作用;脓溃期则以“化”为主,通过透托内治法结合必要的去腐疗法,将残余恶脓排出体外,同时补充自身正气,以补托促气血充足,并在补托疮面气血及生肌油膏的合理应用下,令新生之洁净善脓出现,最终促进疮面由恶转善。

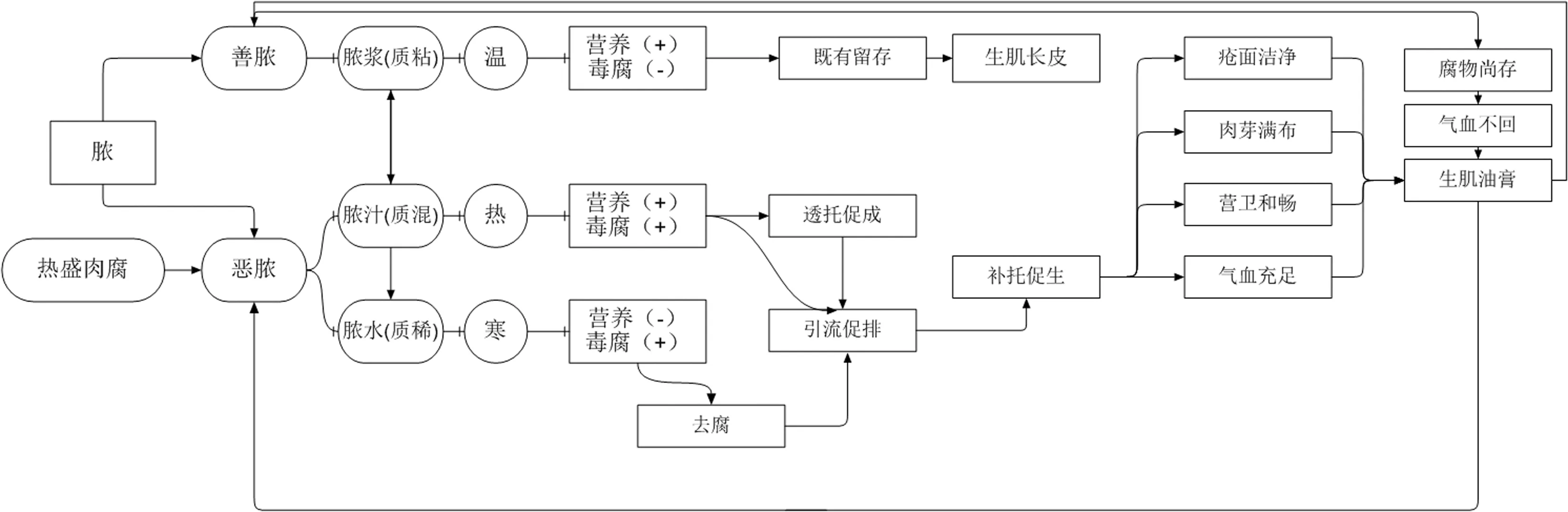

图2 慢性疮面中不同脓的形成及其动态转化

3.2 对恶脓的处理注意事项

在疮面治疗过程中,如肿疡期局部按之波动,脓汁形成之际,此必为恶脓。其内为脓汁,需迅速切开排脓,给邪出路。切开排脓往往与机械性去腐密切相关,因此在操作过程中应特别注意防止“脓腐结合”和“脓肌结合”。由于脓汁为营养毒腐混合之物,具有一定的黏附性,如脓腔内部平整,则可保证通畅引流,但是如疮面内部脓腔结构复杂,由肌腱筋膜构成的间隔较多,在脓汁作用下容易出现变性,而脓汁极易在缓慢移动中积存于此,即“脓腐结合”。为通畅引流,常规做法必须将间隔进行钝性分离,但在实际临床应用过程中,容易将所有受累之肌腱筋膜视为“腐”而去之,尤其是采用手指粗暴地深入脓腔并扩开其间隔,甚至切开过程中伤及尚未受邪的脓肿壁,使得脓肿壁下部的正常组织受到含有脓毒的损害,不但扩大了因脓汁侵害所致的受邪范围,影响疮面愈合,甚至可因邪入血造成内陷之势,即“脓肌结合”。因此在处理恶脓时,需要对此引起相当的重视。

为促进含有恶脓之疮面通畅引流,在治疗过程中多采用负压吸引之法,将其自内而外引出体外。但在应用负压的过程中容易采用单一方法处之,对于疮面内部脓的形质辨证及在引流管的摆放与压力的调整方面存在一定的问题。如脓腔以脓汁为主,则脓质黏稠不易引出;如疮面以脓水为主,在治疗过程中易出现因持续强力抽吸所致脓腔封闭,促使脓水被迫向组织深部浸润,即“逼邪入正”。因此在相关处理方面,一定要给邪以出路,保证通畅引流为处理恶脓的基本指导思想。对于含有脓腔之疮面,如间隔不影响引流则不必强行去之,防止因清创过度误伤脓壁。而对脓腔内部残存的脓液,在祛除的同时根据其形质辨证采用负压吸引,如脓质较稠则不可采用负压,防止因脓汁过于黏稠堵塞引流管,而脓质清稀,则须根据脓腔形状精细修剪海绵及引流孔,达到精准引流的目的。同时在负压的使用方面,要严格根据所吸出脓液的量和形质调整压力及持续时间,在脓液较前减少且黏稠的情况下,适当间断引流,防止因脓腔内压力过大而自行封闭。

3.3 对善脓的处理注意事项

善脓的出现意味着疮面由逆转顺,但并不可因此掉以轻心,因为善脓由恶脓转化而来,如不加以妥善处理,仍有由善转恶之可能,尤其是善脓与恶脓并存之时,更为正邪交争之关键,疮面未完全封闭之前,即使善脓出现但仍存在由善转恶的可能,需要密切关注。在此期间,尤其是油膏的不合理应用造成善脓转恶应当引起重视。正如《外科大成·卷一·论症治·生肌》:“瘀腐不尽,不可以生肌,如骤用生肌,反增溃烂”[9]所指,当疮面存在湿热毒邪时,即使善脓已出但恶脓未尽,贸然应用胶黏偎脓长肉之药,则会阻碍疮内湿浊之邪的排出,善脓随即转恶,浸渍皮外而腐蚀上皮,甚则向内自寻出路而突破筋膜,造成“恋邪”之势,最终破坏疮面环境并阻碍其愈合。因此,在使用油膏制剂偎脓长肉的同时,需注意油膏的合理应用,切不可过度贴敷,如贴敷时间过长,促进疮面内细菌生长,或贴敷过紧,甚至直接将生肌油膏涂抹于疮口之内,无形中阻碍了疮面与外界的氧气交换,使已成善脓因“邪”去而复返从而转善为恶,形成“恋邪”之势。有研究结果显示,生肌油膏的药物释放存在一定的起效时间,其最佳换药频次为每2 d1次[10],而在外敷油膏时,《疡科纲要》中亦首次记载采用脱脂棉效果更佳,即“此膏亦可摊于西法之脱脂棉纱上……易于收湿长肉”[9]。因此,在使用生肌油膏外敷时必须注意将生肌油膏均匀涂抹于摊开的棉絮上轻轻敷之,而非直接涂抹疮面,且更换时间严格把控在2 d 1次,切勿过长或过短。

善脓的出现有赖于全身气血的恢复,须以补法生气血以助善脓生。但是在补法的使用过程中切不可单一进补,而应首先保证饮食的正常摄入。《疡科纲要·外疡总论·论脓之色泽形质》指出:“大证溃决之后,二三日间,必常流清淡之脓……胃旺能食者,往往不旬日而收全绩。[5]”此时在疮面恢复洁净、脓水清稀寡淡、善脓尚未生成之时,需注意任何补益气血之药物均不可替代患者自身饮食所获取之能量。因此在内治过程中,一定要以脾胃动态功能的调节为主,将补益气血药物与祛痰健脾开胃之品根据虚实情况配合应用,在补益气血的同时,加强患者饮食摄入的能力。

此外在换药过程中,一定要注意对善脓进行保护,切忌采用消毒液直接清洗擦拭疮面,以防善脓稀释,减弱其促进疮面生长的作用。可将无菌棉球撕成棉絮,用无菌镊夹持后轻轻蘸干脓液,一方面可将多余之脓液吸出疮面外部,另一方面可观察疮面内部情况。

4 结语

总之,通过对慢性疮面“脓”进行的重新认识,将其分为“善脓”和“恶脓”,并针对其特点及形成过程进行更加深入的理解,以及不同性质脓与“邪”“腐”“肌”的动态转换,以此应用于临床实践,对于进一步细化疮面愈合治法具有至关重要的意义。