江苏特色田园乡村项目空间布局特征及影响因素分析

2021-05-26龚倡姜卫兵宋居宇何兰魏家星

龚倡 姜卫兵 宋居宇 何兰 魏家星

摘要:在乡村振兴战略背景下,加强特色田园乡村空间分布特征分析,对于优化特色田园乡村格局,促进城乡协调发展具有重要意义。运用ArcGIS 10.2技术平台及数理统计方法对江苏省特色田园乡村试点村庄空间分布特征及其影响因素进行分析。结果显示,江苏省特色田园乡村试点村庄空间分布类型为集聚模式,呈明显的“点轴状”空间格局,且省域分布不均衡。从空间位置来看,试点村庄主要集中在距离中心城市1~50 km范围内。进一步探讨空间分异的影响因素,发现政策环境、资源空间、交通条件、经济水平等要素对于特色田园鄉村试点发展均具有明显影响。应总结试点工作的经验,优化空间发展布局,促进区域协调发展,强化片区式发展,增加乡村知名度。

关键词:江苏;特色田园乡村;空间布局;影响因素;乡村振兴战略

中图分类号: F323.4文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2021)08-0001-07

收稿日期:2020-08-23

基金项目:江苏高校优势学科建设工程资助项目(编号:PAPD130809001)。

作者简介:龚倡(1994—),女,河北晋州人,硕士,研究方向为乡村景观评价与规划设计。E-mail:gongchang828@126.com。

通信作者:姜卫兵,硕士,教授,硕士生导师,研究方向为休闲农业与乡村景观规划设计。E-mail:weibingj@njau.edu.cn。

乡村与城市作为经济社会活动的两大空间载体,相互依存,共生发展。当前我国即将进入城镇化转型期,也即将迈入重塑城乡关系、区域关系的关键阶段。在长期城乡二元结构、“重城轻乡”倾向的影响下,乡村资源外流、农业发展衰退、田园特色被侵蚀等问题出现,乡村规划发展路径亟待转变。因此,许多省市积极探索乡村发展新模式,制定了因地制宜的行动计划。

江苏省是我国乡村转型发展的先行者,“十二五”后相继开展镇村规划、环境整治、美丽乡村等工作。2017年6月,江苏省委、省政府针对现有基础和发展短板,实施特色田园乡村建设行动,力图在新时期、新要求下探索乡村发展之路。特色田园乡村,作为乡村振兴战略的地方实践,经过3年的试点建设,截至2019年底,全省共计立项申报了136个特色田园乡村项目试点,其中19个村庄通过验收被正式命名为“江苏省特色田园乡村”,现代新农村的风貌已初步展现。

特色田园乡村是乡村振兴导向下,针对江苏新农村建设的大环境,立足实际、着眼未来的一项重大战略部署[1]。作为目前江苏省乡村建设的首要任务,其试点的优化选择对于推动特色田园乡村的健康可持续发展具有重要意义。目前,相关领域对于特色田园乡村的研究主要集中在概念内涵、形成机制、规划策略、经验借鉴等方面,鲜有特色田园乡村整体格局分布的研究。鉴于此,本研究参考前人相关研究[2-8],综合运用ArcGIS技术探究江苏省特色田园乡村空间布局特征及规律,深度剖析影响其空间结构形成的因素,并提出改进建议,以期为下一阶段特色田园乡村试点的合理规划与布局提供一定的指导和参考。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

江苏省(30°45′~35°20′ N、116°18′~121°57′ E)位于我国东部,地居长江、淮河下游,东临黄海,西连安徽,北接山东,东南部与浙江省、上海市毗邻。全省面积10.72万km2,下辖13个地级市,96个县级行政单位。2018年常住人口8 050.70万人,其中城镇人口5 604.09万人,占比69.6%。江苏人均GDP、地区发展与民生指数均居全国省份第一,已达到“中上等”发达国家水平。江苏省地形以平原为主,东北和西南部地区存在少数低山丘陵,辖区内河川交错、水网密布。全省为季风性气候,处于亚热带向暖温带过渡区,年平均降水量丰富。江苏自然和人文景观丰富,截至2019年底共有4处世界遗产,22家5A级景区,2处国家级旅游度假区,2处国家级地质公园,3处国家级自然保护区。

1.2 数据来源与处理

本研究数据源自江苏省住房和城乡建设厅网站(http://jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn/index.html)发布的“江苏省特色田园乡村建设试点村庄”名单,截至2019年12月31日,名单中试点村庄合计136个。通过百度地图的拾取坐标系统获取试点村庄详细坐标数据,将其导入ArcGIS10.2进行相关分析,建立江苏省特色田园乡村试点村庄空间数据库。影响因素评价指标数据由《2019年江苏省统计年鉴》《江苏省特色田园乡村建设行动计划》《江苏省特色田园乡村建设试点方案》等相关材料整理所得。

2 研究方法

本研究结合ArcGIS 10.2空间分析及Excel数据处理工具,采用最临近指数分析特色田园乡村空间分布类型,运用核密度估计、缓冲区分析测算特色田园乡村的空间聚集程度,并选用地理集中指数、不平衡指数判断特色田园乡村在省域层面的空间分布均衡程度。

2.1 最邻近指数

最邻近指数分析是一种判断“点”空间分布类型的方法,在地理学研究中应用广泛[9]。最邻近指数(R)定义为实际平均观测距离与理论预期平均距离之比,其计算公式如下:

R=r0re;(1)

r0=1n∑ni=1di。(2)

式中:r0表示平均观测距离;re 表示预期平均距离;di表示点要素的最邻近点距离;n表示点要素的总数。若R>1,表明点要素呈均匀分布;若R=1或值在1附近,表明点要素呈随机分布;若R<1且R≠0,表明点要素呈聚集分布;若R=0,表明点要素完全集中。

2.2 核密度分析

核密度分析方法是现代非参数统计方法的代表,能够根据输入要素计算出点状地理要素在整个区域的聚集程度,使得空间点模式可视化[10]。计算公式为:

f(x)=1nh ∑ni=1kx-xih。(3)

式中:f(x)为研究区域的核密度;(x-xi)为点要素x到样本点要素xi的距离;h为搜索半径;k为权重值。

2.3 缓冲区分析

缓冲区分析能够直观地表示各个区域的研究要素相对于区域中心的空间分布情况,以及距中心的距离变化分布趋势[10]。计算公式如下:

Bi={x:d(x,Oi)≤R。(4)

式中:Bi为缓冲区域空间集合;R为缓冲区带宽;d(x,Oi)为研究要素与缓冲区的距离;x为符合缓冲区条件的研究要素信息。

2.4 地理集中指数测定

地理集中指数是衡量空间地理要素在一定区域内分布集中化程度的重要指数[11],其结果可以反映研究要素空间分布的聚集情况,其计算公式如下:

G=100×∑ni=1XiT2;(5)

G=100×∑ni=11n2。(6)

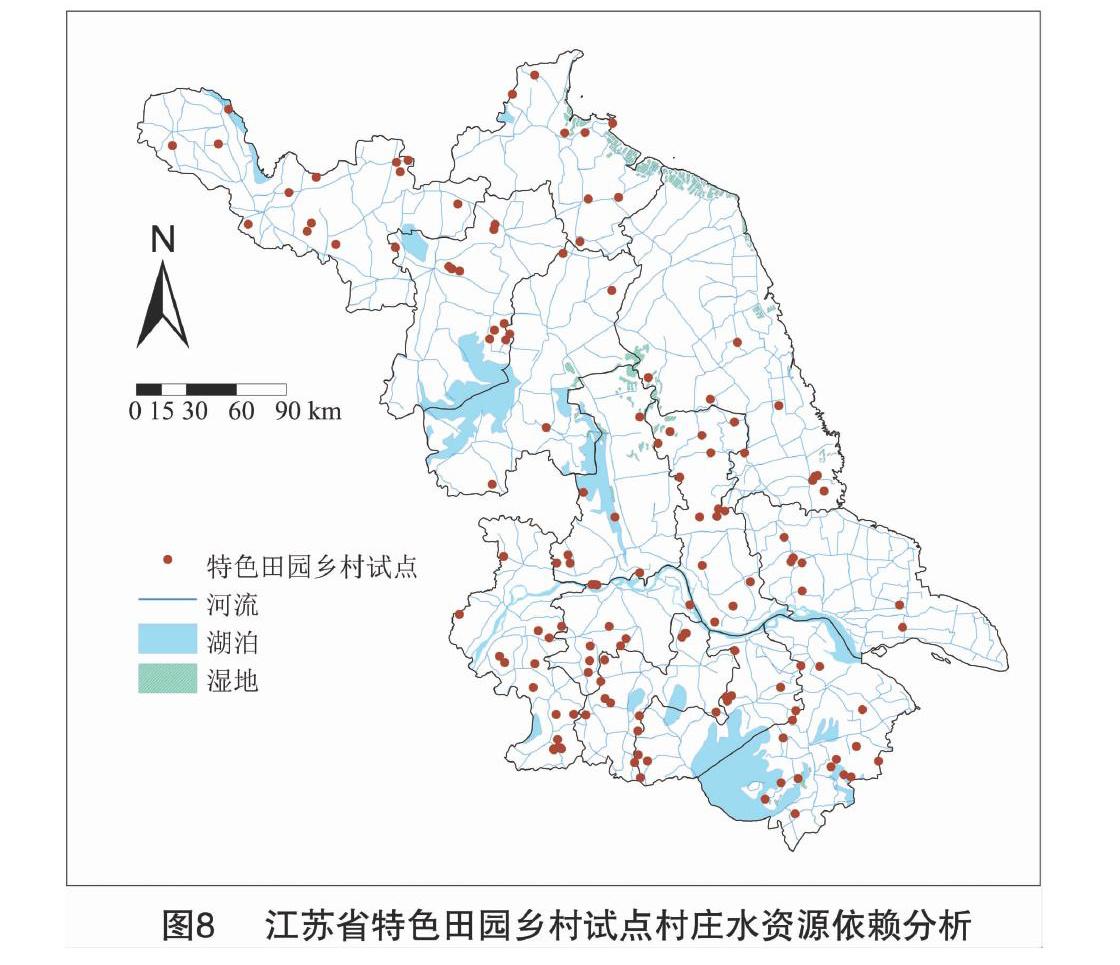

式中:G为研究要素地理集中指数(G取值范围为 0~100);G为绝对平均分布状态下的研究要素的集中指数;Xi为第i个区域的要素分布数量;T为要素的总数;n为区域总数量。当G>G时,表明要素分布较为集中;G 2.5 不平衡指数分析 不平衡指数可以衡量研究要素在不同区域内的分布均衡程度[10],计算公式如下: S=∑ni=1Yi-50(n+1)100n-50(n+1)。(7) 式中:S为不平衡指数(S取值范围0~1);n为区域的数量;Yi为各区域内分布呈绝对均衡状态。当 S=1时,表示分布呈绝对不均衡状态,即集中于某地;当 0 3 结果分析 3.1 特色田园乡村分布总体特征 自2017年6月江苏省启动实施特色田园乡村建设行动计划起至2019年底,省特色田园乡村建设工作联席会议办公室已开展了3批试点村庄遴选工作,共有136个村庄被纳入特色田园乡村试点。其中首批确立45个,第二批确立25个,第三批确立66个。根据主管部门官网公布的试点名单,逐一检索确定各村庄位置信息,绘制得到全省特色田园乡村区位分布图(图1)。可以看出,江苏省特色田园乡村试点村庄空间分布不均,尤其苏南地区聚集明显。表1显示,从市域数量分布情况来看,南京市特色田园乡村建设试点村庄最多,有17个,占总量的12.50%;苏州市、泰州市、徐州市其次,有14个,占总量的10.29%;淮安市最少,仅有4个,占总量的2.94%。从区域分布来看,苏南数量较多,有63个;其次是苏北,有45个;苏中最少,有28个。 以江苏省市域为单元,计算特色田园乡村试点村庄分布密度,利用ArcGIS 10.2绘制试点村庄的平均分布密度图(图2)。发现各地级市的乡村分布区域差异比较明显,南部(南京、无锡、常州、苏州、镇江)和中部部分地区(泰州)平均分布密度较高,且在平均值以上(全省平均密度为12.69个/万km2);而中部(扬州、南通)和北部(徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城)地区平均分布密度较低,均低于全省平均密度。其中镇江市密度最大,为28.57个/万km2,其次是常州市,分布密度为27.46个/万km2,而淮安市仅为3.97个/万km2,为全省最低。 3.2 特色田园乡村空间分布类型 从江苏省宏观区域角度来看,特色田园乡村试点村庄可视为点状要素。通常点状要素在地理空间中有均匀、随机、集聚3种分布状态,最邻近距离是测算其分布类型的重要指标[4]。基于式(1)和式(2),利用ArcGIS 10.2中平均最近邻点距离工具进行计算,得到全省特色田园乡村的平均观测距离为11 777.21 m,预期平均距离为14 037.76 m,最邻近指数(R)为0.84,Z得分为-3.59,显著性检验P值为0.00。由最邻近指数分析结果可见,江苏省特色田园乡村试点村庄呈集聚分布状态。这种布局方式在特色田园乡村发展初期有利于提高乡村资源配置效益,促进产业的集中整合,具有一定的价值意义。 3.3 特色田园乡村空间格局 基于公式(3),运用ArcGIS 10.2软件中的kernel density工具,对江苏省特色田园乡村建设试点村庄进行核密度分析,选取的搜索半径为20 km,可较为直观地绘制出省级特色田园乡村试点村庄核密度分析图。由图3可以看出,省级特色田园乡村试点村庄呈现聚集趋势,且南北差异明显。苏北地区形成了以徐州市邳州市、宿迁市泗阳县、宿迁市城区为核心的多核分散聚集区,聚集范围呈现由中心向外围扩张的态势。苏南苏中地区聚集连片、多轴辐射发展,形成了以南京为中心的“南京-镇江-常州-扬州”高密度聚集带以及“苏州-无锡-泰州-南通-盐城”次高密度聚集带的2条发展轴线。纵观全省,城市之间呈现不同程度的集聚,发展尚不均衡。 借助 ArcGIS 软件中的缓冲区(buffer)工具,以江苏省各地市中心城市为圆心,绘制极差半径为 10 km 的5层缓冲区,以此分析各地市范围内特色田园乡村建设试点村庄的距离分布情况(图4)。分别统计每个缓冲区内建设试点村庄的分布数量,得到二次函数变化曲线(图5)。 通过图4、圖5可知,江苏省特色田园乡村建设试点村庄主要(75%)分布在距离各地级市50 km范围内,该区域的乡村交通可达性较好,60 min的车程内基本可以抵达,具备乡村旅游开发的优势。同时从图5还可以看到,特色田园乡村试点村庄的数量并非随着中心城市的距离越远而越少,而是随距离的增加呈现先增后减的趋势;其中0~30 km、80~90 km 2个区间为增长段,在30~80 km内为下降段;距离中心城市20~30 km的范围内试点村庄数量最多,10 km以内由于距离中心城市较近,乡村 受到城市化影响特色不明显,资源不充足,试点村庄数量较少。此外,距离中心城市大于50 km的试点村庄有34个,多分布于生态资源禀赋的山地或水域周围。综上分析可得,特色田园乡村试点村庄的分布具有近远郊稀疏、中部郊区集中的特点。 3.4 特色田园乡村空间均衡特征 为了更加科学准确地考量江苏省特色田园乡村试点村庄的空间分布均衡程度,基于公式(5)和公式(6),计算得出地理集中指数G =29.25,平均地理集中指数G =27.74,由于江苏省特色田园乡村试点村庄的实际地理集中指数略大于平均地理集中指数,表明试点村庄分布较为集中。 根据式(7)得出江苏省特色田园乡村试点村庄的不平衡指数S=0.205,由此可以看出试点村庄在13个地级市的分布呈不均衡状态。其中,苏南(0151)不平衡指数最小,其次为苏北(0.244),苏中(0.25),说明苏南地区试点的选择较苏北、苏中地区在市域层面分布相对更均衡。为了进一步检验特色田园乡村试点村庄的空间布局态势,以各市域特色田园乡村数量从大到小的位序为横坐标,以从大到小排列的各市域特色田园乡村数量占全省比重的累计比重为纵坐标,绘制分布的洛伦兹曲线图。图6清晰地反映出目前江苏省特色田园乡村试点村庄分布集中在南京、苏州、泰州、徐州、常州5个地级市,总占比超过50%。曲线弧度大小与均衡程度呈正比,再一次证实了试点村庄不均衡集聚的结论。 4 影响因素分析 江苏省特色田园乡村空间分布是众多因素共同影响的结果,本研究在前人研究[7,9-11]的基础上,综合选择政策环境、资源空间、交通条件、经济水平等因素来验证分析。 4.1 政策环境 综合梳理《江苏省特色田园乡村建设试点方案》、《江苏省特色田园乡村建设行动计划》(以下简称《建设行动计划》)等政府文件后发现,目前江苏省特色田园乡村试点村庄呈集聚的空间分布特征与政策制定、规划引导有关联。《建设行动计划》中规定,前期试点示范阶段(2017—2018年)形成“351”格局,即“3县、5团、10个点”。其中,“團”重点关注试点村庄的关联性和互动性,在全省选择5个县(市、区),每个县(市、区)开展相对集聚的3个左右特色田园乡村建设试点,以利于形成空间连绵、整体示范效应明显的区域。目前特色田园乡村建设处在试点深化面上推动,由集聚向网络状、均匀化分布的转型阶段(2018—2020年),以点带面、串点组团、连线成片、有序推进中。 此外,特色田园乡村建设工作采用3年评估验收机制,因此,直接或间接促使各市在申报过程中倾向于选择资源条件优越、交通便捷并具有乡村特色基础的村庄。而这些村庄多集中分布于城镇近郊区域,由此导致在空间分布上不均衡特征的出现。 4.2 资源空间 特色田园乡村的总体要求是打造特色产业、特色生态、特色文化,因此对于乡村自然地理空间资源有一定的要求。利用ArcGIS 10.2软件将特色田园乡村试点与江苏省地形高程图和水系图进行叠加(图7、图8),发现特色田园乡村试点村庄大部分集中在江苏省东部地势平坦且水源丰富的平原地区,这类地区的自然环境适于村民生产生活,为特色产业的培育提供了基础;剩余部分则分布于江苏省西南部和西北部高程50~80 m的低山丘陵地带,濒临小型水系支流,其中茅山山脉、宁镇山脉、云台山脉、宜溧山脉附近出现小组团集聚分布现象。这些地区的突出特点是资源丰富、生态条件优越,具有独特的乡村自然田园风貌;而120 m以上高海拔地区鲜有试点村庄分布,体现了先民“便于交通”、“便于耕作”的选址理念。为进一步探究高程与试点村庄数量的关系,利用ArcGIS 10.2软件对江苏省地形高程数据进行“值提取至点”处理,统计不同高程值段的村庄分布数量,图9结果显示:所有试点村庄所处高程在0~130 m之间,其中69.9%的试点村庄分布于20 m以下,27.9%分布在20~80 m的地区,仅有13个村庄分布于80 m以上的地区,可知地形高程与村庄分布数量成反比。由此可见,特色田园乡村试点村庄的地理分布表现出与海拔和水系的紧密相关性。 4.3 交通条件 乡村交通基础设施与农业生产、村民生活和乡村各项事业的发展密切相关,交通是经济发展的大动脉,是实现乡村振兴的关键基础和重要前提。为了直观地探究区域交通设施与特色田园乡村试点村庄的关系,利用ArcGIS 10.2软件对江苏省主干道路做缓冲区分析,并与特色田园试点村庄斑块相叠加,分析主要交通线周围5、10 km范围内特色田园乡村的数量及分布。 由图10可知,江苏省特色田园乡村试点村庄主要分布于高速公路、国道、省道等交通道路附近,其中10 km缓冲区内的村庄数量达135个,接近100%,5 km缓冲区内分布有112个试点村庄,占总数的82.35%。此外,交通线越密集的地区,村庄分布数量越多。苏南地区较苏中、苏北地区交通发达,路网稠密,其特色田园乡村试点村庄沿道路集中分布,数量最多。可见,特色田园乡村在空间分布上对交通依赖性较高。 4.4 经济水平 经济发展是乡村发展的重要推动性因素,根据《江苏省年鉴(2019)》,选取2018年各地级市人均GDP和居民人均可支配收入作为衡量区域经济发展水平的2项指标,并利用ArcGIS 10.2软件绘制特色田园乡村试点数量与江苏省经济发展水平空间差异叠加图(图11)。综合分析图中分布特点可以看出:相对于苏中苏北地区,苏南地区特色田园乡村试点村庄的分布数量最多。主要是由于苏南地区经济发展水平较高,能为乡村基础设施、公共服务设施和旅游设施的建设提供更加充足稳定的资金保障,且苏南地区乡村建设起步较早,具备一定的经验基础,乡村发展水平更加接近特色田园乡村的建设要求。此外,发达地区居民可支配收入较高,消费需求更加多样化,促使更多旅游型特色田园乡村的产生,进而又带动了周边乡村经济,使村民获利,两者相互依存、彼此影响。为进一步检验特色田园乡村试点分布与该地区经济水平的关联性,引入经济-地理联系率(V)公式: V=100-1/2∑ni=1|xi-yi|:(8)。 式中:xi、yi分別表示江苏省第i个地级市特色田园乡村试点数量和经济要素(人均GDP、居民人均可支配收入)占全省的比重,n代表所计算地级市数量。V值(取值范围0~100)越大,说明乡村试点与经济发展水平在空间上的吻合度越高,两者空间联系越紧密;反之,则相反。 通过计算,各地级市人均GDP与特色田园乡村试点的联系率为83.41;居民人均可支配收入与试点的联系率为86.93。结果表明,2项指标与试点村庄分布均有很强的关联度,这与前面分析结果一致。 5 结论与建议 本研究共收集136个江苏省特色田园乡村试点村庄作为研究样本,通过综合运用多种技术方法,对江苏省特色田园乡村试点村庄的分布类型、聚集度和均衡度等进行定量分析,并揭示了影响其分布特征的因素,由此得出以下结论:(1)江苏省特色田园乡村试点村庄呈集聚空间分布类型。(2)特色田园乡村试点村庄呈现点轴空间结构特征,苏南苏中地区形成了以南京为中心的“南京-镇江-常州-扬州”高密度聚集带以及“苏州-无锡-泰州-南通-盐城”次高密度聚集带。苏北地区形成了以徐州邳州市、宿迁泗阳县、宿迁城区为核心的多核分散聚集区。(3)在市域层面上,江苏省特色田园乡村试点村庄呈集中布局,且空间分布不均衡,苏中、苏北地区均衡程度低于苏南地区。(4)政策环境、资源空间、交通条件、经济水平等要素对于特色田园乡村试点发展均具有明显影响。特色田园乡村试点村庄分布表现出明显的政策导向集聚、交通条件依赖、资源富集区集中、高经济水平地区数量多的特点。 针对以上结论,提出几点建议:应总结试点工作的经验,进一步完善工作思路和方案,提供稳定的政策供给,由点创建向面创建推进。(1)优化空间发展布局,促进区域协调发展。协调点轴间联系,构建多核心网络状均衡集聚格局。优化升级苏南地区两条发展轴线,强化宿迁、徐州等苏北地区发展节点的带动作用,整合资金、项目、政策,重点扶持有特色基础、经济相对薄弱的村庄,培育发展特色产业,推动基本公共服务、基础设施均等化。(2)强化片区式发展,增加知名度。将资源类型相似、地理位置邻近的乡村进行集聚,提高村庄间的关联性与互动性,形成空间连绵、整体示范效应明显的区域,有利于实现“旅游、乡村、产业”融合发展的集约化、开放性、高效益、多功能目标。 参考文献: [1]陈 莹,王雨村. 乡村振兴导向下的特色田园乡村规划策略研究——以牛马塘村为例[C]//中国城市规划学会,重庆市人民政府.活力城乡 美好人居——2019中国城市规划年会论文集(18乡村规划).北京:中国建筑工业出版社,2019:3092-3104. [2]马 凯,刘蔚琛. 江西省中国传统村落分布特征分析[J]. 小城镇建设,2019,37(7):13-21. [3]王宜强,朱明博. 山东省农业旅游空间结构发育特征、优化模式及其驱动机制[J]. 经济地理,2019,39(6):232-240. [4]陈国磊,罗 静,曾菊新,等. 中国“一村一品”示范村镇的空间分异格局[J]. 经济地理,2019,39(6):163-171. [5]赵永青. 重庆市乡村旅游空间分布特征及优化评价[J]. 中国农业资源与区划,2019,40(7):216-220. [6]汪 霖. 江西省乡村聚落空间分布及评价[J]. 中国农业资源与区划,2019,40(10):116-121. [7]鄢慧丽,王 强,熊 浩,等. 休闲乡村空间分布特征及影响因素分析——以中国最美休闲乡村示范点为例[J]. 干旱区资源与环境,2019,33(3):45-50. [8]唐洁芳,李 帅,刁云翔,等. 基于GIS的河南美丽乡村试点空间分布特征及影响因素研究[J]. 江苏农业科学,2020,48(11):1-7. [9]李熙妍.安徽省农家乐空间集聚演化特征及影响因素分析[D]. 合肥:安徽农业大学,2017. [10]田 晴.湖南乡村旅游点空间分布特征及影响因素研究-以美丽乡村旅游点为例[D].长沙:湖南师范大学,2019. [11]耿 虹,李彦群,范在予. 农家乐发展的地域空间格局及其影响因素——基于浙江、湖北、四川的比较研究[J]. 经济地理,2019,39(11):183-193.