群英赤石越狱暴动记

2021-05-23孟昭庚

孟昭庚

1941年1月初,正当第二次困共合作的抗日战争期问,国民党反共顽同派纠集近10倍于新四军7个师的重兵,在安徽南部的茂林地区,对奉命北移的新四军军部及所属皖南部队进行“围剿”,制造了震惊中外的同窒操戈、亲痛仇快的皖南事变。新四军皖南部队经匕昼夜英勇苦战,终因寡不敌众,弹尽粮绝,阵地全部失守,仅不足2000人分散突出重围,其余7000多人大部分壮烈牺牲或被俘。新四军军长叶挺前往国民党第一〇八师谈判,被无理扣押;政治部主任袁国平在突围中牺牲;副军长项英、副参谋长周子昆在突围时被叛徒杀害。

1月17日,国民政府军事委员会发布命令,反诬新四军为“叛军”,宣布取消其番号,声称将叶挺军长交“军法审判”。

一

在皖南事变中,新四军有4500多人被俘。其中,排以上干部有近700人,全被关押在上饶集中营。上饶集中营是皖南事变的历史产物,是国民党当局于1941年3月在江西上饶周田村、茅家岭、李村、七峰岩、石底等地设立的一座规模庞大的法西斯式的人间地狱。

上饶集中营明明是一座大监狱,国民党当局却掩人耳日地在此挂两块牌子:一块牌子是“第三战区司令长官部训练总队军官大队”(简称“军官大队”)。大队部设在周田村,下设5个中队,每个中队有3个区队9个班,“学员”均为被俘的新四军排以上干部。叶挺军长和一批新四军中、高级下部张正坤(新四军第三支队司令员)、冯达飞(新四军第二支队副司令员)、萧正冈(新四军驻重庆办事处主任)、林植夫(新四軍政治部敌工部部长)、黄减(新四军政治部秘书长)、李子芳(新四军政治部组织部长)、徐金树(新四军第三支队五团团长)、林开风(新四军第三支队老五团政委)、王聿先(新四军军部军医处长)等人也属于“军官大队”在编人员,他们先后被分别冈禁在李村、七峰岩和石底监狱。

另一块牌子是“第三战区司令长官部特别训练班”(简称“特训班”)。“特训班”的“学员”,是皖南事变前后,国民党特务从东南几省抓捕来的中共党员和抗日爱国民主人士。班本部也设在周田村,下设1个中队,分3个区队9个分队(班)。曾在上海担任中国左翼作家联盟(简称“左联”)党团书记、中共中央上海局文委书记、参加过长征的文学家冯雪峰就被囚禁在这个“特训班”。由于冯雪峰化名冯福春,一直没有暴露身份,敌人只知道他是个高级文化人,便把他和吴大琨、郑丹甫、郭静唐、计惜英、王闻识等知名人士关押在一起。

国民党军警宪特为了严密控制集中营,把监狱所在村庄周围15公里范围划为禁区,30公里范围划为防范区。为防止“囚犯”越狱,监狱所在地都架设了铁丝网,周围树木被砍伐殆尽,遍设岗哨,荷枪实弹的卫兵日夜站岗巡逻;为防范越狱后的“1人1犯”逃脱,国民党四处张贴告示,不许老百姓藏匿“囚犯”,如发现有藏匿不报者,与“犯人”同罪。

二

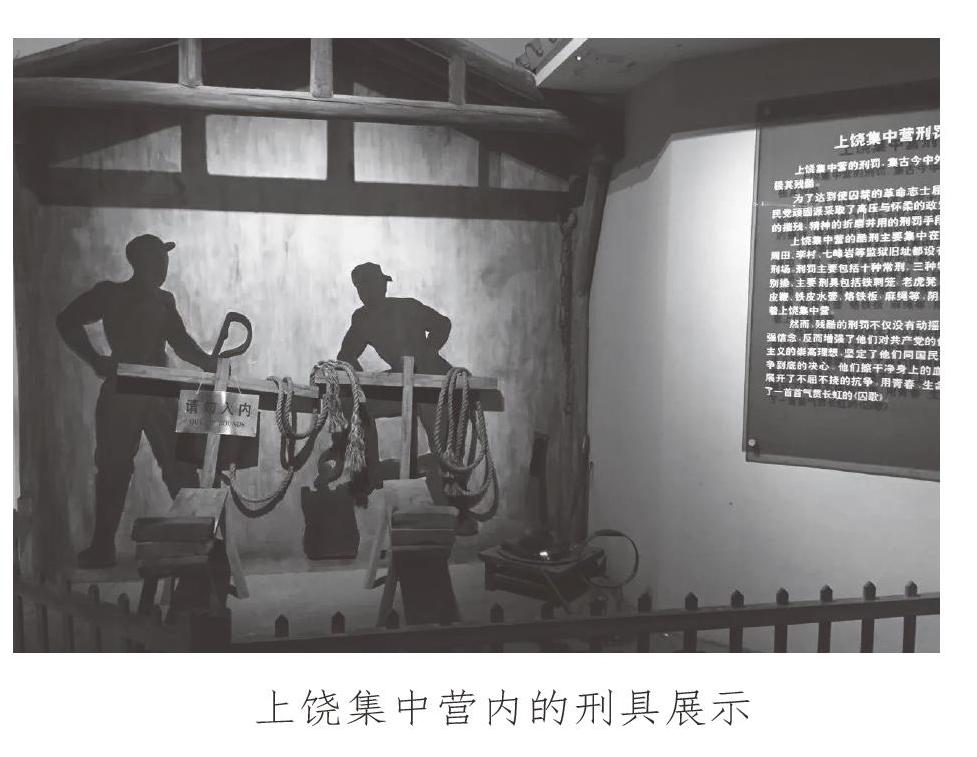

国民党顽同派在上饶集中营实施所谓“政治感化为主,军事训练为辅”的方针,施展政治欺骗和高压手段相结合的伎俩。一方面,向被俘的新四军战士灌输反动思想,企图诱骗他们动摇、放弃革命信念;另一方面,对被囚禁人员施以种种惨无人道的酷刑,摧残、折磨革命志士,欲从肉体上迫使他们屈服。被俘、被囚的新四军工部、共产党员和爱国民主人士,在精神和肉体上都遭受贱酷的折磨。

在上饶集中营,先后被折磨致死者不下200人。著名革命家张太雷的儿子张一阳就是其中之一。最初,17岁的张一阳与其他被俘同志一起与敌人展开英勇的斗争。后来,在集中营非人的虐待下,身体虚弱的他患上回归热。特务得知他是张太雷的儿子,就一手拿着治疗问归热的特效药,一手拿着写好的“悔过书”,以送医治疗为交换条件,企图让张一阳在“悔过书”上签字。面对生与死的考验,高烧中的张一阳轻蔑地看了一眼“悔过书”,不为所动,特务几次劝降,都遭到他怒目而视。最后,敌人又以断水来威逼他……最终,张一阳惨死狱中。

被囚禁在集中营的绝大多数革命者,无论面对任何考验,始终都没有屈服。他们秘密建立狱中党组织,机智勇敢地同敌人展开斗争,常以零散越狱乃至小规模的集体暴动,反抗法西斯暴行。

1942年4月,经过集中营两期“训练教育”,国民党反共顽同派把“军官大队”与“特训班”合并,改称“战时青年训导团东南分网”(简称“东南分网”)。“东南分网”辖2个大队、6个中队,每个中队分9个班。“学员”则变成“触犯非常时期维持治安紧急办法”的“犯人”,继续接受“训导”。

在重新编队时,集中营根据平时考查,把斗争坚决的“学员”分散编在笫三中队、第六中队,冠以“军事顽同队”和“政治顽同队”,严加监管。

上饶集中营的直接管理部门是国民党第三战区司令长官部下属谍报机构,集中营改称“东南分团”后,由中将高级参谋卢旭(卢觉华)任主任、政治专员窒少将专员张超任副主任。“东南分团”下属各部门、各单位的主要负责人、中队长、指导员等,都是经过国民党中央军校训练过的军统特工。

三

1942年5月下旬,日本侵略军占领浙江金华,之后攻陷衢州。国民党军队望风而逃,不战而溃,日军长驱直入,逼近上饶。金华、衢州相继失陷,玉山、上饶门户洞开。驻在上饶的国民党第三战区司令长官部乱成一团,匆忙决定向闽北奔逃,同时决定押“东南分网”一同向闽北建阳一带迁移。

被集中营特务称之为“政治顽同队”的第六中队编队后,第六中队很快就暗中成立新的中共地下党支部,书记沈韬(化名沈六),委员阮世炯、周奎麟(化名周青)、陈念棣等同志。支部成立后,经过慎重研究并征求多数同志的意见,做出了集体越狱暴动的决策。对支部这一决策,大多数同志表示赞同,也有少数人怕牺牲太大,个别同志甚至幻想等待中共中央与国民党交涉得以释放。地下党支部针对这一思想动向,教育大家回忆蒋介石自1927年发动“四一二”反革命政变以来,对共产党人“宁可错杀一千,决不放过一个”的态度,要大家千万不要忘记蒋介石背信弃义、玩弄阴谋,悍然“围剿”北移抗日的新四军皖南部队的罪恶行径,国民党顽同派最担心的就是共产党及其领导的八路军、新四军发展壮大,他们不会轻易释放狱中关押人员,若想生存、若想抗日,就必须丢掉一切不切实际的幻想,举行暴动,冲出牢笼,回到革命队伍的怀抱。经过一番思想工作,第六中队统一了认识,做好了坚决暴动的思想准备。这样,越狱暴动也就成了有领导、有组织、有计划的统一行动。

6月5日凌晨4时许,“东南分团”几百名“犯人”在宪兵八团的严密监押下,开始向福建方向行进。

在离开上饶之前,关在茅家岭的第三中队,即被称为“军事顽同队”的同志们,于5月25日下午,乘军警头目和卫兵戒备疏忽之际,在暴动委员会领导下,勇敢地夺取敌人武器,胜利地冲出牢笼。第三中队26位难友越狱暴动成功,极大地鼓舞了仍被困押难友的斗志,为第六中队越狱暴动提供了宝贵的经验和借鉴。

第六中队的中共地下党支部认为,被关押在茅家岭的同志在那样困难的条件下都能夺取武器,取得暴动的胜利,更何况第六中队的暴动是在转移途中,机会一定是很多的,只要瞅准机会,集体越狱应该更有成功的把握。地下党支部认为在行进途中举行越狱的有利条件有3点:第一,时值盛夏,天气炎热,暴动成功逃出后,夜晚随处可以露宿,到处可以寻觅瓜果充饥。第二,地处武夷山区,山峦连绵,森林密布,便于隐藏。第三,这一带原来是革命老根据地,现在又是中共领导的游击活动区域,群众基础好,枪声一响,该地区的中共地下党组织和游击队一定会迅速前来接应。

四

“东南分团”主任卢旭根据国民党第三战区司令长官顾祝同的面谕,为了防范转移途中在押人员闹事,尤其是针对“政治顽同”的第六中队,出发前特别采取几项措施:将队伍中在闽浙赣边区打过游击的老红军调离第六中队;将部分身强体壮的人抽渊出来,由特工和宪兵押着,给各级官佐抬行李随队前进;对押解兵力做了严密配置,在第六中队前后各配两个宪兵班充当前后卫,前后两队相距的30米之问配备一个宪兵加强班,每个宪兵班装备两挺轻机枪、若干支步枪和驳壳抢,外加若干颗手榴弹。

“东南分团”副主任张超在临出发前又特别宣布几条严厉的“军事纪律”:

第一,各队之间必须保持30米的距离,不准拉长或缩短。第二,不准擅自离开队伍。第三,不准掉队。第四,休息时如要大小便,须先举手报告,不准随便乱动。第五,不准交头接耳。第六,不准唱歌、喧哗,并下了命令:“谁违犯了纪律,格杀勿论!”

面对特工和宪兵的严密控制,从6月5日离开上饶后,第六中队中共地下党支部一路上审时度势,谨慎地选择时机,以极严密的方式不断调整应对措施。为了保汪集体暴动的胜利,地下党支部决定在押解途中不允许个别行动,以免打草惊蛇。地下党支部还挑选出一些勇敢机敏、体魄比较健壮的同志组成突击队,以3人为一组,计划在举事时由每组-门负责袭击一个宪兵,夺取枪支,突击队为此暗中进行夺槍动作的练习。地下党支部成员还向曾在闽浙赣边区有游击经验的老红军项永章等人,仔细了解武夷山山区的地形及党组织分布的情况,以明确越狱后的去向及联络方式。

五

经过两天的行军,6月6日晚上,队伍到达铅山县石塘镇。第六中队所有人员被禁锢在一所小学楼上的教室罩,周围布满岗哨。然而,当晚特工和宪兵突然把已经休息的项永章、朱元春、高文中、陈秋生、瞿志仁、蔡良、钟福生、俞霖堂8名老同志抓走。后来得知,这8位老同志全被特务秘密杀害于石塘。

面对险恶的形势,为了麻痹敌人,地下党支部再度重申:未经批准,不得个别越狱。所有中共党员和非党积极分子,特别是支部成员和暴动指挥者一定要加倍提高警惕,注意隐藏,保护好自己。而地下党支部成员,则每到一处都在留心捕捉战机。

敌人肯定已从革命者身上嗅到一些对他们极为不利的气息,便先采取威胁、镇压行动,灾难又一次发生。6月14日晚,队伍在大安镇宿营。深夜,一群特务和宪兵如狼似虎般闯进在小学教窒里夜宿的第六中队住处,用手电筒横扫正在熟睡的“犯人”。接着,点燃挂在墙壁上的马灯,在昏暗的灯影里,这群敌人凶神恶煞,端着手枪、驳壳枪,剑拔弩张,如临大敌。其中一个特务小头目从口袋里掏出一张纸片,要求被念到名字的人马上起来。名单上共有5名同志,他们是沈韬、周奎麟、唐金虎、黄刚培、土铁夫,其中沈、周二人是地下党支部的负责人,因途中与狱友接触频繁,成为卢旭、张超眼中的“危险分子”。特务小头目刚念完名单,特务、宪兵就强扭着5名同志的臂膀,把他们押走了。5位同志一去不归,地下党支部猜测这5位同志也凶多吉少。

6月15日清晨,队伍继续向闽北转移。出发前,第六中队中队长、军统特务刘振珂向全队训话,并宣布:为了减少长途行军的疲劳,本队官长的行李另雇民夫挑运;从这里继续往南,就要进入武夷山区,是“匪区”,为了保证大家的安全,除了宪兵连作内卫,增派特务网作外卫;大家要继续遵守行军纪律,不得违犯。原来,敌人连夜对沈韬、周奎麟等5位同志展开严刑审讯,企图逼他们供出中队里中共地下党组织人员名单和秘密活动情况。然而,这5位同志个个守口如瓶,宁死不屈,大义凛然,怒斥敌人,一字不吐。在6月16日天亮之前,沈韬、周奎麟等5位同志被敌人用马刀砍死在大安镇附近的大山里,他们为越狱暴动的胜利、为革命事业献出了自己年轻的生命。

第六中队暴动尚未开始,一路上便先后有10多位同志招致杀害。

六

6月16日晚,队伍到达福建省崇安县的大安镇,这里离崇安县城只有20公里,距目的地不远,暴动行动已不容拖延。地下党支部研究决定在次日,即6月17日举行集体暴动,确定暴动领导核心由陈念棣(新四军军部教导总队第四队指导员)、土羲亭(化名王达钧,新四军军部教导总队军事教员)、阮世炯(新四军军部教导总队政治干事)、赵天野(化名赵青选,新四军军部教导总队文化干事)4位同志组成,王羲亭任总指挥,委以全权。李涤非、土树仁、陈延治则分别为一、二、三分队暴动指挥员,听从王羲亭统一指挥。确定暴动的方式一是夺枪暴动,二是不夺枪暴动,视情况选择一种。暴动的讯号分准备、发起、撤销3种:准备讯号是唱《义勇军进行曲》前奏曲;发起讯号是“同志们冲呀!”撤销讯号是唱“烽火连天,血腥遍野,中华民族遭到空前的浩劫”这几句歌。

6月17日下午,当第六中队行进到崇安赤石镇时,发现此地与宿营地下梅镇之问隔了一条横贯南北、宽100多米的崇溪河。放眼望去,崇溪河对岸是纵深的丘陵,越过丘陵便是高耸的武夷山脉,山峰连绵,林木茂密。对于暴动来说,这地形非常有利,加上几近黄昏,时间也有利。领导暴动的几位同志,趁在河边待渡时迅速交换意见,决定一过河就行动。

由于河面宽,人员过河只靠一只船和两只竹筏来回,所以每趟过渡只能装一个分队(30人左右)。6个中队聚集河边分批渡河,动作迟缓,宪兵在两岸前后难以严密戒备。第一、二、三、五中队依次渡河后,敌人怕各中队趁天黑聚集闹事,就带着先过河的队伍出发了。轮到第六中队过河时,太阳已快要落山,第六中队后面只剩第四中队(女生中队)。

七

第六中队第三分队先渡,第一分队随后。一、三分队上岸后,敌人在路边制高点分散布置警戒。值勤特务命令先过河的人面向武夷山,立正看齐,放下背包,原地坐下,等候第二分队。

这时,王羲亭假装要解小便,站起来离队发出信号,他用低沉而激动的声音唱起《义勇军进行曲》的前奏:“啦,啦,啦……”听到暴动准备的信号,大家心照不宣,个个绷紧心弦,悄悄地做了最后准备,换上新草鞋,清理背包,多日的疲劳一扫而尽,等待着那个时刻。第二分队渡河的船筏刚靠岸,陈念棣即向王羲亭发出信号,脱下军帽摆了两下。王羲亭心领神会,立即把手一挥,高呼:“同志们,冲啊!”顿时,第六中队100多名同志一起行动,有的勇猛无比地和特工、宪兵夺枪搏斗,有的风驰电掣般向对面山峰冲去。这一突如其来的行动,把担任押解任务的特工、宪兵惊呆了。等他们回过神来,许多同志已涉过永田,跳过水沟,冲进了丘陵地带。特工队长下令向暴动人群开枪扫射,子弹乱飞,部分同志倒了下去。

暴动的勇士们组成坚强的战斗集体,与追上来的特工搏斗拼杀。年仅19岁的原新四军教导总队学员瞿祖辉,因迭经酷刑,身体彻底垮了,没有力气跑远,落在了队伍后头。他自觉难以脱身,便紧紧地抱住特工队长的大腿,任特务们拳打脚踢,就是不松手,最后被敌人枪杀。

由于长期在狱中遭受折磨,不少同志身体虚弱,尽管心中充满了希望,但行走在高低不平的山地上颇有困难。同志们一边跑一边喊:“快跟上!”“冲上山顶就是胜利!”三三两两互相鼓励着、搀扶着前进。

王聿先是个文弱书生,虽已跑出三分之二危险区,但终因年纪大、体力不支而跌入深沟。当时,有同志主动上去要拉他一把,王聿先却急忙摆手,要他们赶紧跑,不要管他,在生死关头,表现出一个共产党员的高贵品德。王聿先在深沟里摸索了整整一夜,天亮后来到一个小村子,被乡丁发现,之后被宪兵捆绑押回集中营。

夜幕降临,暴动人群进入深山老林之后,枪声才渐渐稀落。

大家从四面八方向山头汇集。“咕,咕,咕!”“咕,咕,咕!”大家互相呼应着联络的信号,拉藤攀葛,披荆斩棘奔向集合点。到达山顶时,大家热烈拥抱,挥舞着双臂高呼:“我们胜利了!”经过清点人数,到40多人,还有一部分人跑散,未来到集合点。40多人随即分成4个小组,带着缴获的1支步枪、6颗手榴弹,由阮世炯、李涤非、赵天野、陈慰慈(新四军政治部统战情报科科长)分别率领,分头向武夷山腹地前进。后来,他们与从茅家岭(第三中队)暴动脱险的陈子谷、李维贤等7位同志会合,于6月30日前后,陆续到达武夷山半山腰的青竹坑,终于找到中共闽浙赣边特委书记王林兴和特派员陈贵芳等人领导的部队。此后,他们与坚持当地斗爭的原红军游击小组组成一支抗日游击队,先后转移到苏南、苏北、皖南抗日前线。

根据统计,这次暴动,经过殊死搏斗,有50多人成功越狱,回到革命队伍;有20人被敌人捕回,其中14人遭杀害或被折磨致死,仅6人幸存下来。幸存下来的那6人,直到1945年10月,在困共两党签订“双十协定”后才被释放。

由于此次越狱暴动是在福建省崇安县赤石镇附近举行,故史称“赤石暴动”。

八

赤石暴动的成功,使国民党第三战区司令长官部非常震惊。他们气急败坏,决定将一批“顽同不化分子”予以处决。1942年6月l9日,敌人将赤石暴动中末突围成功的第六中队的王仁、王云燕、杨瑞年、邓复生等人和其他中队里所谓的“危险分子”“顽同分子”共59人押到与赤石村相连的角亭村虎山庙关押。这59位抗日勇士分3批被枪杀于虎山庙附近的茶树林中,除一人幸存外,其余58人全部罹难。

这群在抗日战场上奋勇拼杀的优秀儿女,面对敌人的屠刀毫不畏惧,仍高呼革命口号。新四军第二支队三团团部书记官王之燕在临刑前朗读“浩气永长存,丹心昭万古,生前未了事,留与后人补”壮丽涛句,代表58位烈士向党和人民交出了一份闪光的答卷。

在被屠杀的58位同志中,有一位叫蒋仁坚的菲律宾华侨青年。他1939年5月回国参加新四军,编入新四军教导总队男生队,无论是军事训练还是学习革命理论,他都刻苦认真,进步很快,光荣地加入了中国共产党。皖南事变发生时,20岁的蒋仁坚在新四军第一支队一团任副指导员,在反击顽军进攻中,他身先士卒,带头冲杀,后不幸被国民党军第四十师所俘,被关进上饶集中营,编在“政治顽同队”第六中队二分队。赤石暴动时,蒋仁坚为掩护同志,被尾追的宪兵打伤再次落入魔掌。敌人当场将他暴打一顿,当晚对他进行酷刑审讯,但他视死如归,绝不屈服。1942年6月19日下午,在虎山庙刑场上,蒋仁坚昂首挺胸,和同志们一道不停地高呼口号“打倒国民党反动派!”“中华民族解放万岁!”“中国共产党万岁!”从容就义。

王聿先在越狱暴动中未能逃脱,被捕后本来也被列入处决的名单,但最终集中营没有杀害他。这是因为抗战时期第三战区包括闽赣的中小城市,医务人员极度缺乏,要找到一个有资历、医术高明的医生很不容易,而土率先曾在沈阳医学院就读7年,毕业后又到成都华西医科大学进修,是个优秀的外科医生。集中营的特务头子不知道他是共产党员,只以为他是个有技术的知识分子,是共产党的统战对象,于是仍把他1人1禁起来,让他看病。后来援华抗日的美国“飞虎队”队长陈纳德将军获悉土聿先医术精湛,便向重庆政府指名要他当援华航空队的医生兼翻译。1944年9月,王聿先经人担保,国民党当局才把他释放。1949年后,王聿先任上海市卫生局局长。

正如朱德元帅1961年在一首诗中所写“上饶集中营,拘留尽群英”。赤石暴动的胜利是上饶集中营斗争的高潮,给国民党顽同派以沉重打击,粉碎了他们说新四军被俘、被捕人员都已向他们屈服投降的欺骗宣传。赤石越狱暴动的胜利也是新民主主义革命时期,中国共产党人监狱斗争史上的空前壮举,在中共党史和人民革命斗争史上写下了光辉的一页。

中华人民共和国成立后,人民政府在赤石暴动发生地建立“赤石暴动烈士陵同”。1961年,福建省人民政府在赤石暴动旧址设立纪念碑。20世纪80年代初,人民政府对赤石暴动烈士陵同进行扩建,占地约8000平方米。

陵园整个工程分石阶、屏风、石廊、广场、陵墓5个部分,庄严、壮观、威武,给人以特殊的感受、特殊的教育、特殊的陶冶。陵同位于赤石渡口的公路旁,陵园石阶底座横在路边,多层的石阶像一座观礼台,将整个赤石渡口的景观收入眼底。石阶的两侧为梯田式花圃,四季有花,庄严大方。石阶的顶端立有一座高2米、长6米的石屏风,正面是大红色的“赤石暴动烈士陵园”8个大字。屏风背面铭刻着1942年6月15日至23日,在赤石暴动、虎山庙大屠杀以及在前往大安、兴田途中惨遭困民党顽固派杀害的73位新四军干部和爱国志士的名字。这73位烈士平均年龄25岁,年龄最小的19岁,最大的40岁,共产党员56位,女烈士8位。步入陵同顶端,是烈士安息的墓地,呈凸圆形状,墓穴正面的大理石上刻着赤石暴动事件的简介。基地正面是宽阔的广场,可容纳上千人瞻仰和凭吊。墓地四周广植常青的杉树、柏树陪伴烈士。

赤石暴动中牺牲的73位烈士在革命战争年代,以忠贞不屈的革命气节挺立成一座不朽的丰碑;赤石暴动烈士陵同这座困家级革命烈士纪念设施,将持续发挥爱国主义教育基地作用,激励每一名中华儿女在新时代、新征程中,不懈努力,再创辉煌。